傳統村落人居景觀營造策略研究

摘? 要:云南黑井古鎮作為歷史名鎮,承載了西南地區“鹽馬古道”的千年文化。優越的先天條件使得黑井一度成為古鹽馬古道中重要的商貿重地。因此,對于黑井古鎮景觀空間的改造,必須結合黑井悠久的傳統文化因素,因地制宜地制定營建策略。傳統村落人居景觀營造策略研究以黑井古鎮為例,通過對黑井古鎮的合理利用區、保護區、恢復區、展示區、服務區的科學分析和規劃,將優秀傳統文化加以融入。圍繞不同分區的改造,期望能夠充分展現具有顯著地方特色的古鎮風貌,把黑井古鎮建設成為一個“特色、產業、生態、宜居、智慧”的新型歷史名鎮。

關鍵詞:傳統村落;人居景觀;營造策略;黑井古鎮

宜居的傳統村落景觀是鄉村振興得以實現的前提,是建設中國美麗鄉村的必然基礎,是去中心化、引商投資、創造創新創業環境的必備條件之一。由于長期的城鄉二元結構主導的影響,我國的城鄉關系一直處于動態的變化過程中,傳統村落已成為現代化進程中的被動受體[1]。“城市化”語境下的主流趨勢發展下,傳統村落面臨著自然、人文、社會等多方面的“城市化”,導致傳統村落人居景觀的更新失去了原有的節奏和進度。傳統村落極具價值的景觀沒有得到有效的保護,現狀雜亂,諸多不合情理的傳統村落景觀層出不窮,“千村一面”的現狀成為了普遍現象。綜上,種種風險與憂患,亟需人們將目光關注到傳統村落景觀面貌的保護與改善上。

一、傳統村落景觀辨析

傳統村落即古村落的別稱,顧名思義,就是擁有悠久歷史文化、底蘊深厚、具有極高保護與研究價值的村落;而景觀則涵蓋了一個區域的多方面特征。狹義的景觀是指一個區域中所呈現出的表象,廣義的景觀則包含了一個區域各個方面的特征,諸如社會、自然、人文、經濟、政治等各個方面的面貌。

黑井古鎮傳統村落景觀概況

(一)黑井古鎮人文歷史

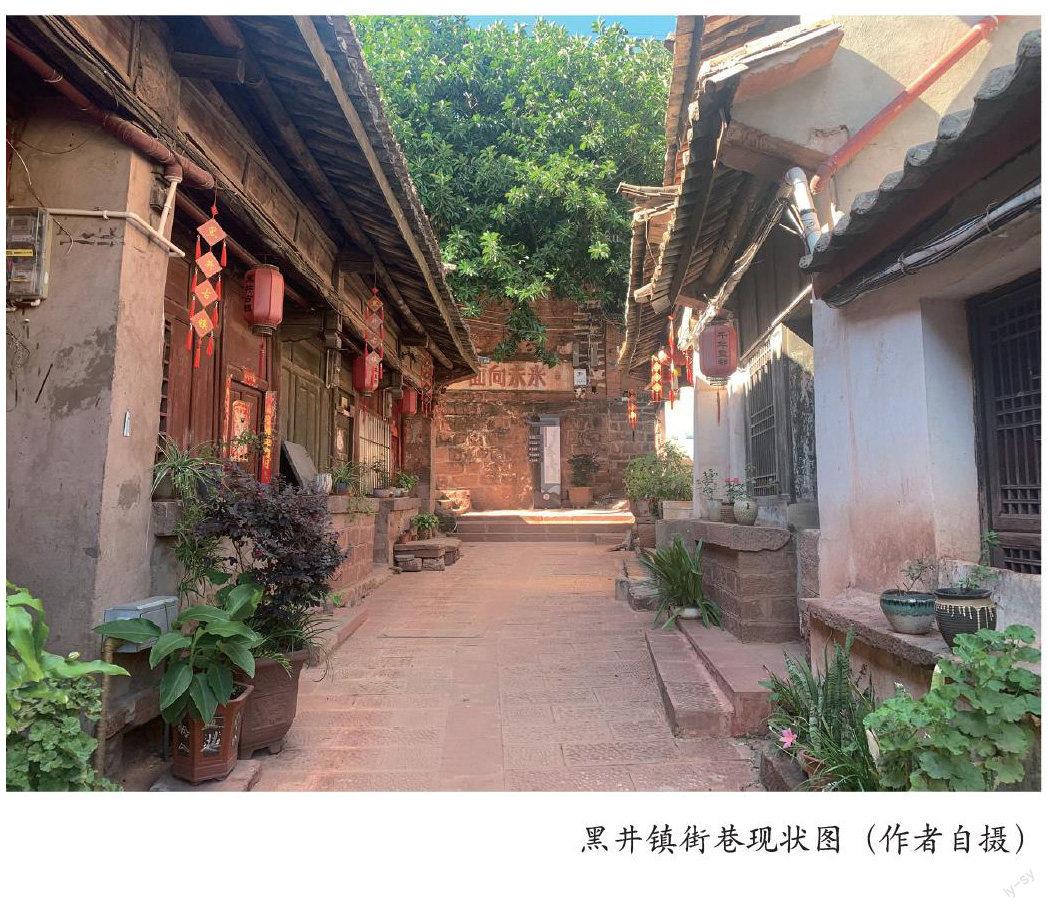

黑井古鎮因天然的井鹽資源成為云南歷史上最早的鹽井之一,優越的先天條件使得黑井一度成為云南的重要鹽區和“鹽馬古道”中的商貿重地。黑井古鎮歷史悠久,歷史文化建筑眾多并得到了完好的保存。現在的黑井古鎮仍沿用了明清時期的道路街巷系統,據第三次全國文物普查統計,黑井鎮含有不可移動文物保護單位36處,其中州級保護單位7處,縣級保護單位18處,未定級不可移動文物11處。1995年,黑井鎮被列為云南省歷史文化名鎮,2006年被國家建設部列為第二批“中國歷史文化名鎮”。黑井鎮作為歷史上西南地區的鹽都和“鹽馬古道”上的重要一環,需要更加科學的方法對其進行開發和保護。

(二)黑井古鎮自然區位

黑井鎮位于楚雄州祿豐縣西北92公里的龍川江畔,距昆明200公里,距楚雄75公里,成昆鐵路、龍川江縱穿全境。該鎮屬于亞熱帶季風氣候,春天溫暖、夏無酷暑、秋季涼爽、冬無嚴寒,年溫差小、日溫差大、干濕分明,每年5-10月為雨季,年平均氣溫15-21℃。

(三)黑井古鎮人居景觀分析

黑井古鎮至今仍保留著較為完整的“五坊十六巷”的傳統城鎮格局、街道尺度,以及大量傳統民居、宗教、牌坊等建筑,是有名的文物大鎮[2]。黑井古鎮的建筑風格多樣,遺存的鹽文化建筑遍布全鎮,很多歷史悠久的民居保存完好且仍保留著原有功能,其中包括擁有極高保護價值的武家大院。

二、黑井古鎮現狀分析

(一)黑井古鎮的沒落

黑井的興起是因為該鎮擁有西南地區緊缺的井鹽,不僅產量高,而且質量上佳,1000多年來,在以騾馬為主要交通工具的西南地區,黑井鹽甚至曾被當作貨幣使用。但近代西南交通通達以后,黑井古鎮卻被徹底邊緣化[3]。2002年,全鎮人口僅剩1418人,僅有一家年產800噸的鹽廠還在生產,經濟發展嚴重滯后。由于以上原因,黑井古鎮的景觀發展陷入了困境,尤其在村落發展中,進行了諸多不合理的景觀規劃,致使很多傳統村落具有價值的景觀被破壞,例如王家大院被衛生院占據,大龍祠、武家大院等建筑破敗不堪,年久失修。

(二)相關改造活動

黑井古鎮在20世紀90年代前后經歷了多次變革,傳統村落的景觀也從曾經的輝煌開始走向沒落。2001年旅游業興起,人們開始關注這個在深山中沉睡的村子。2002年,隨著黑井古鎮眾多景觀及建筑被列為國家級保護單位,古鎮開始進行新的傳統村落保護規劃,對于與古鎮現狀風格不統一的建筑,政府與個人成比例進行投資改建,并在2005年基本完成。自黑井鎮啟動創建“省級黑井特色小鎮”以來,古鎮入口花帶布置、城鎮管線美化、核心居住區外立面改造、路燈美化改造以及相關的景觀亮化等項目紛紛投入,這些項目不僅美化了古鎮街區和景點,也改善了老百姓的人居質量和生活質量,使黑井這一千年古鎮終于舊貌換新顏。

(三)黑井古鎮景觀改造的意義

鎮自身發展的在鄉村振興和古背景下,通過對公共空間景觀的設計,可以體現出不同人群對景觀功能的需求。結合古鎮目前宏觀格局以及游玩體驗要點,通過分析改善景觀分區規劃,可以指導古鎮改造提升。古鎮的改造不可以“一錘定音”或者“大刀闊斧”,需要在保留古鎮本身格局特色的基礎上進行活化改造,“針灸”式地激活各類型地塊以及相關功能區的活力。傳統的古鎮景觀主要是以承載居民日常生活起居、促進商業活動發展、游覽體驗為主導的古鎮公共空間景觀設計,若是照搬其他古鎮的設計,容易造成“千村一面”的情況,使得居民無法在古鎮的居住中獲得幸福感、滿足感,導致人口流失嚴重。此外,商業活動如果沒有具備合格的吸引力和引流方式,游客游覽體驗安全感和沉浸感不足,無法充分地對古鎮留下不同于其他游覽景點的特殊印象,也會導致古鎮經濟發展滯后,不利于古鎮的發展。有些古鎮在公共空間景觀的更新營建過程中,沒有充分考慮到人們的個體體驗以及人與自然和諧相處的原則,盲目追求“特立獨行”,導致游人的游覽體驗非常糟糕,例如通達性不高、景觀辨識度不夠等多種問題屢見不鮮。同時,也導致傳統村落居民的生活區域遭到侵占,生活的各個功能分區得不到充分的發展,例如公共醫療、公共交通得不到足夠空間,發展捉襟見肘。以人居環境下的人與環境關系的探討,始終是傳統村落公共空間更新的關鍵一環,即為游人和居民提供一個好的游覽和居住體驗是公共空間改造的重要研究方向。為游人提供一個多元素、多功能的完整公共空間,既讓他們有機會體驗到古鎮的不同氣息,同時也促進了居民的經濟收入。人與環境的聯動拉動了景觀經濟的發展,同時也擴大了傳統村落文化的傳播與擴散。古鎮之間各有不同,無論是人口構成、建筑特色、構造類型、宏觀分區的內容都是如此。黑井古鎮作為具有獨特鹽文化的地域性特色古鎮,其人居景觀營造應當避免與云南其他地區古鎮雷同,要既能展現特色鹽文化,又能滿足不同人群景觀文化體驗的需要。

三、改善傳統村落景觀的策略

人居景觀空間所涉及的內容眾多,其中,人與居住空間景觀的相互關系是涉及景觀學科諸多因素的關鍵性問題。人類在社會發展中會不斷地依據自身的需求而對人居景觀進行改造,因此,對于黑井古鎮景觀空間的改造,必須結合黑井悠久的傳統文化因素。古鎮景觀空間的改造,實質上是關系著古鎮居民幸福感的關鍵性因素。黑井古鎮作為云南的四大古鎮之一,目前發展仍落后于其他古鎮,所以既要考慮古鎮的長遠發展,同時又要把握古鎮與悠久鹽文化的關系,而活化人居景觀公共空間的改造,是改造的重中之重。

通過對古鎮的調研考察,將古鎮人居空間分為合理利用區、保護區、展示區、恢復區、服務區并予以進一步分析。

(一)合理利用區

古鎮的快速發展對于景觀環境不斷提出更高要求,而對于傳統村落景觀來講,承載力有高有低。目前古鎮中諸多古建筑仍具有原有的功能,有些能夠滿足當前景觀需求的建筑,可以承擔當前功能,主要進行景觀建筑及相關元素的保護、休憩交互環境的保護和恢復其功能,傳承原有的景觀多樣性。古鎮中典型的合理利用區例如武家大院,應當恢復相關游覽線路、維護道路及基礎設施。

(二)保護區

根據黑井古鎮中的人流流線以及資源特征的分布情況,有些古老的建筑仍要保留,但是不能繼續承載原有功能,應按照區劃原則進行修繕保護并建造相關景觀設施來承擔相關景觀功能。而原有歷史建筑,應進行圍合并封閉,避免傳統村落景觀受到不可逆侵害。慶安堤作為擁有百年歷史的文化景點,如今已不再承擔相關泄洪灌溉功能,應當進行一定程度的保護,規劃新交通流線。

(三)展示區

展示區是充分利用現有傳統村落的歷史文化人文景觀,以游客的相關需求為導向、富有黑井鹽文化特色的展示場所,應設置相關景觀交互設施及小品,豐富古鎮的游憩需求結構,促進黑井古鎮的旅游以及相關產業的發展。多教融合的黑井古鎮中,大龍祠是最具代表性的,同時也是最具規模的宗教活動場所,其中富有科教意義的歷史文化雕像、碑文等都是文化交互與傳播的重要元素。

(四)恢復區

目前的景觀資源,對于人流較大的區域并不能較好地承擔景觀功能,因此,需要對目前的傳統村落景觀進行一定程度的改建和維修。與保護區不同的是,恢復區力在通過尋找保留和重建之間的平衡點,來營造一個有傳統村落原有特色的新式街區,恢復原有景觀功能,擴大人與景觀交互空間尺度。黑井古鎮目前已規劃出一條新商業街,與古鎮原先主路平行,但新商業街產業活力不突出,并沒有發揮本土特色。因此,需對商戶與產業進行重新分類,整合優質資源,重新規劃路線。

(五)服務區

傳統村落特色明顯,同時也意味著傳統村落在保護與管理的過程中將面對著更多的問題。服務區是傳統村落對于原有功能不足的區域進行的補充,是傳統村落管理服務能力的保障,也是村落開展日常工作的基礎。服務區應有較大承載能力,也應配套管理機構、服務接待設施和醫療服務設施,為當地居民和旅客提供高效優質的服務。目前古鎮服務承載力不足,全鎮僅有一處服務中心,而且與古鎮距離較遠,無法發揮功能。因此,應該面對人口的流動進行合理布置,增加服務流動站,建立完整的服務區劃。

傳統村落保護是自鄉村振興、美麗鄉村政策后的研究熱點[4]。對于傳統村落的保護,景觀規劃方法已具有相對完整和成熟的體系,但是,對于傳統村落景觀的特殊背景和歷史,景觀規劃與設計手法卻需要更多的改變。

四、結語

黑井古鎮歷史悠久,又具新的活力,擁有廣闊的發展前景,但對于人文環境的關注較少,因此,需要因地制宜地制定營建策略。通過對傳統村落的合理利用區、保護區、恢復區、展示區、服務區的科學分析和規劃,并將優秀傳統文化加以融入以及圍繞不同分區的改造,期望能夠充分展現具有顯著地方特色的古鎮風貌,把黑井古鎮建設成為一個“特色、產業、生態、宜居、智慧”的新型名鎮。

參考文獻:

[1]戴軍,苑惠麗,馬穎憶.西部鄉村基礎教育設施“場勢效應”評價與空間優化——以海東市蒲臺鄉為例[J].農業現代化研究,2019(4):692-701.

[2]唐柱.城鎮更新中黑井鹽文化遺產建筑空間保護與設計[C]// 中國鹽文化研究中心.中國鹽文化(第九輯),2017:8.

[3]王婭力,張瑞.黑井古鎮旅游產品發展現狀分析[J].名作欣賞,2016(29):117-118.

[4]房靜靜.文化、社會與個人:傳統村落保護實踐的反思[J].蘭州學刊,2019(3):178-185.

作者簡介:秦培源,西南林業大學碩士研究生。研究方向:景觀設計及理論研究。

通訊作者:鄭紹江,博士,西南林業大學副教授。研究方向:民族建筑與文化。