“鋼鐵是這樣煉成的”:音樂劇《致青春》的藝術特征

2021年,中國戲劇藝術領域可謂百花齊放。恰逢建黨百年華誕到來之際,歌劇《周恩來》、舞劇《鐵人》《秀水泱泱》、音樂劇《血色湘江》《在遠方》《致青春》等一眾佳作相繼登陸劇場舞臺。視角貫穿百年來在中國共產黨帶領下,人民群眾從推翻“三座大山”到走向新生活的風雨歷程,融記憶、傷感、懷念、激動于一身,彰顯濃烈的民族情感。其中,由張繼剛執導的《致青春》以新中國成立初期上海青年援助柳州工業建設的史實為藍本,回溯那段難忘的歷史,將青年人的熱血和情懷淋漓盡致地通過音樂劇的形式唯美呈現。這部音樂劇除了題材新穎、創作精良、內容考究,還在創作設計中獨辟蹊徑。除了常規的“劇場版”制作,主創團隊還依托柳州工業博物館五號車間的廠房舊貌搭建“車間版”舞臺,以實景重現六十余年前的時光荏苒,使觀眾在沉浸式的觀賞環境中設身處地地融入戲劇空間,在耳目一新之余,也見證著柳州工業文化的卓著成就。

一、兼具寫實感和浪漫主義精神的戲劇內容編創

近年來,中國戲劇創作呈現出“爭奇斗艷”的繁榮景象,各省市地區藝術院團緊緊依托本地的文化歷史資源,形成具有“地方志”特色的創作表達,大有“你方唱罷我登場”的高潮迭起。比如歌劇《松毛嶺之戀》中的閩西客家文化、歌劇《沂蒙山》呈現的齊魯精神、舞劇《醒·獅》中的三元里抗敵歷史等,均將地域文化與名人軼事合二為一,打造出優秀的藝術精品。音樂劇《致青春》在前期媒體宣傳過程中,將作品稱之為“中國首部工業援建題材舞臺藝術作品”。在國內歌劇創作題材細分的趨勢下,顯然這樣的主題與文化內涵有著獨樹一幟的風格特征。作品由廣西壯族自治區黨委宣傳部聯合廣州市委、市政府共同出品,并立項為“廣西當代文學藝術創作工程扶持項目”。《致青春》生動刻畫出廣西在新中國成立初期艱苦卓絕的工業化進程,并致敬那一輩為柳州工業騰飛奉獻美好青春的青年人。

廣西柳州是中國南部邊陲的一顆璀璨明珠,這里有山有水,還有美麗的紫荊花。市中心的柳侯祠和駕鶴山下的駕鶴書院代表了這里曾經擁有的厚重文化歷史。而在歷經千年的開發與奮斗之后,這里拔地而起的“柳工”和“柳鋼”,成為柳州人無比榮耀的工業品牌。導演張繼剛與主創團隊通過多次的實地采風與探訪,最終確定了這部音樂劇作品的主題與內容脈絡,并以“致青春”這一浪漫且最為恰當的名稱為作品命名。作為一部當代音樂劇新作,如何表現人文氣息和主旋律精神,如何呈現豐富且打動人心的人物情感,如何與觀眾的欣賞審美之間產生共鳴,這顯然是最為重要也最具挑戰性的。為此,編劇在幾易其稿之后,最終將援建主線和情感支線凝聚在一處,合力呈現預設的劇情與文化意蘊。

援建主線在整部作品中處于核心地位,編劇通過與實景場地環境的珠聯璧合,具有寫實性地敘述著塵封已久的往事。男主角耿大可同一眾熱血青年,以技術人才的身份響應黨中央援建廣西工業的號召,從上海坐火車來到了陌生的新環境。他們并沒有因為廣西與上海的巨大生活境遇差異而退縮,而是以滿腔熱忱和堅定的使命感扎根柳州。在援助工業建設的過程中,他們遇到了各種各樣的挫折,但無論是設備落后或產能匱乏,他們總能憑借堅強的意志力披荊斬棘,用雙手和智慧克服各種困難。作為戲劇矛盾沖突的一部分,在援建過程中廠房遇到了洪水侵襲、意外火災等突如其來的事件。同樣是因為有著人定勝天的決心,最終化險為夷。隨著劇情的延伸,觀眾看到了廠房設備的舊貌換新顏,看到了生產工藝和效率的顯著提升,看到了越來越多的青年人加入建設隊伍,那種朝氣蓬勃的青春熱情在潛移默化中貫穿滲透。作為一部具有商業屬性的音樂劇作品,票房成績與公眾口碑密不可分。為使主線劇情“好看”,避免平鋪直敘的程式化結構,在劇情編創中,編劇刻意采用了多種具有特殊效果的文學筆法。比如:作品以車間書記按動老式的開工電鈴來拉開帷幕,開門見山地使觀眾立即沉浸于實景空間中;劇情開篇以退休后的耿大可重回老車間回憶往昔時光為線索,由第一人稱視角倒敘穿越回五十多年前的青蔥歲月,帶入感真實且具有人文氣息;在縱向的時間線索中,編劇精準控制節奏,避免劇情的拖沓,將生產場景、困難解決、時代變遷等擲地有聲地表現出來,文化符號鮮明,便于觀眾的心領神會。

情感支線是當代戲劇作品創作中不可或缺的重要組成部分。在新創的《英·雄》《紅船往事》《拉貝日記》等作品中,復雜的情感線索極大促進了戲劇的浪漫主義空間,使人物形象更加豐滿鮮活。音樂劇《致青春》從標題來看,顯然除了熱血,還有青春時懵懂的情感和“身在異鄉為異客”的惆悵思緒。劇中,耿大可與佟家玲、柳飛燕之間的情感糾葛是這條情感支線的核心構架。前有耿大可與佟家玲車站灑淚分別之后的天各一方,只能靠無數封信件來表達溢于言表的想念。在戲劇進程中,編劇借用電影中常見的“蒙太奇”手法,采用平行時空并立的方式,呈現柳州與上海兩地分別者的彷徨與焦慮。后有耿大可與苗寨姑娘柳飛燕的日久生情,喜結連理。但在婚禮之后佟家玲的突然而至,將情感線索的矛盾激化。直到戲劇后半段,柳飛燕離世前的書信才將矛盾完美化解。曾經的有情人在半個世紀之后的重逢,是造化弄人,也是奉獻者應有的圓滿人生。

整部作品的戲劇線條流暢,節奏掌控得當。作為一部具有主旋律風格和勵志精神的音樂劇作品,處處洋溢著青春、奮進、陽光與正能量。劇本并沒有采用傳統的“二元對立式”書寫方式,結合史實和戲劇主題精心設計并沿著“一元獨立式”的解構手法,以獨焦、變焦、全景等遠近不同的文學鏡頭感,管窺那個時代青年人的付出與收獲,激勵著當代青年不忘初心,砥礪前行。

二、融入豐沛情感的舞蹈與歌唱表演

從音樂劇的基本概念來看,是一種趨于現代化的綜合性舞臺表演藝術形式,在其要素構成方面,舞蹈與歌唱居于核心地位。相對于古典歌劇和舞劇的雍容華貴、莊重典雅,音樂劇更具有時代新風貌,注重青春活力的彰顯和新藝術元素的融入。21世紀以來,中國音樂劇的創作取得了豐碩的實踐成果,尤其在現當代都市文化題材領域,呈現出多樣化的題材視角和編創手法。而對于舞蹈和歌唱元素的打造,也添加了許多新鮮靚麗的創意效果。音樂劇《致青春》力邀張繼剛執導,并有國內多位知名主創和演員加盟,在聽覺和視覺層面力求打造一場具有年代感和民族文化精神的饕餮盛宴。

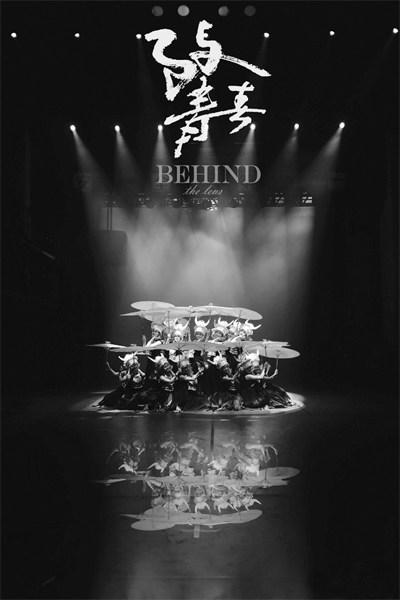

舞蹈編創方面,出身于舞蹈編導的張繼剛多年來打造出無數經典之作,他所編創的舞蹈《千手觀音》《一個扭秧歌的人》、舞劇《一把酸棗》《野斑馬》、舞蹈史詩《黃河》等,在國內外斬獲無數大獎,廣受業界和社會輿論好評。對于舞蹈語言無與倫比的表達能力和對舞臺環境成熟的調度駕馭經驗,使其在音樂劇《致青春》中游刃有余,在舞臺上營造出曼妙的藝術空間。群舞在音樂劇舞蹈編創中是當仁不讓的主角。它能夠渲染出特定的場景氣氛,對劇情的表達有著極為強勁的烘托能力。音樂劇的進程中,群舞的身影隨處可見:形容柳州工廠艱苦工作環境的男子群舞;“耿大可”們剛剛來到工廠時換上工裝,迎接新工作時熱情洋溢的群舞;歷經磨難與輝煌之后,耿大可與工友獲得榮譽稱號時融敘事性與藝術性為一體的群舞等,均在重要的戲劇節點發揮著重要的支撐功能。其中,最令人印象深刻的當屬“苗女出嫁舞”和“抗洪舞”兩段群舞。前者出現在耿大可與柳飛燕的婚禮上。二十余位舞者身著苗族盛裝,手持紅色的油紙傘,在苗族特有的木鼓節奏和蘆笙音樂旋律映襯下,在舞臺上翩翩起舞。作為從苗族文化儀式舞蹈轉變而來的舞蹈元素,弱化了跳躍歡樂的節奏感,轉而以端莊穩重的舞臺,通過隊形的穿插變化和手中紅傘的造型變化來呈現苗家女子出嫁時的隆重場景。在交響化的音樂映襯下,舞蹈將民族韻味和大氣恢宏之感展現得淋漓盡致。后者的“抗洪舞”在“保護工廠,保護車間”的一聲令下開啟。以弦樂和打擊樂為主體的管弦樂隊營造出十萬火急的壓迫感,節奏緊張且富于動性。打擊樂穿插于弦樂高音區旋律之中,愈演愈烈,既有暴風驟雨來臨時的山呼海嘯之感,也有萬眾一心、眾志成城的輝煌色彩。身著軍裝的數十名男女舞蹈演員,以塑料水盆為表演道具,舞蹈語言既有寫實性的協作潑水場景,也意象化地傳遞著團結互助的精神。除了群舞不斷的隊形變化和對抗洪場景的真實模仿,還在其中添加了男女雙人舞元素,隱隱表現出危難來臨時男子的勇于擔當和對女性工友的關懷呵護。緊張的舞蹈場景中滲透著溫暖與情感,豐富了戲劇語言的層次,使觀眾在激動中滿懷感動。

除群舞之外,劇中還有一段令人難忘的雙人舞段落。在耿大可回憶與佟家玲的過往愛情時,舞臺空間縱向呈現出兩個平行的空間:一面是真實的夜晚廠房,另一面則是在冷色光束下緩緩走來的舞者,那正是曾經二人在車站分別時的場景。不同于開篇時真實分別場景的倉促,此時由雙人舞構建的回憶空間安靜唯美,二人在側光燈的籠罩下戀戀不舍,緊緊縈繞在一起。男女舞者一襲白色裝束,似乎代表著青澀純潔的青春,那個沉甸甸的老式旅行箱成為唯一的舞蹈道具。二人在舉手投足間無不透露著你儂我儂的愛意,與現實中沉醉于回憶的耿大可交相輝映。為將彼此間的愛情無限升華,張繼剛刻意在雙人舞的后半段為女舞者加了“威亞”,使雙人舞增添了雜技效果。此舉令女性的身姿更加輕盈飄逸,將耿大可的夢境裝扮得愈發浪漫唯美。

歌曲唱段是音樂劇的另一重要表現形態。不同于歐洲古典歌劇中的美聲唱法,音樂劇的歌唱元素更加時尚多元,尤以流行音樂元素最具標志性。在《致青春》的唱法和唱段設計中,根據劇情和人物形象塑造的需要,編創者為主演量身定做詞曲內容。國家大劇院青年歌唱家王凱用流行唱法詮釋意氣風發的援建青年;原海政文工團青年歌唱家常思思用民族唱法細膩刻畫相知相守的“佟家玲”形象;柳州市藝術劇院青年歌唱家陳瑩則在歌唱風格上著力表現苗家風情,民族特色濃郁鮮明。劇中,與援建主線相關的唱段《我們來了》《我們用力拉》《穿上新工裝》等,顯現出昂揚的斗志和鏗鏘有力的氣勢,既吻合20世紀50年代的音樂特征,又充滿披荊斬棘的青春朝氣。而與情感支線有關的《我在哪里》《女人如花》《找回我的愛》,則深情款款地傳遞著無限的愛戀與思念。正如歌詞中所寫的:“千言萬語,是你。翻來覆去,是你。日出日落,春去秋來,是你,是你。”唯美且略帶憂思的歌詞通過自然流露的歌聲娓娓道來,深刻折射出青春的另一種熾熱。

三、舞美設計創意呈現獨具一格的視覺效果

隨著我國戲劇創作與表演的商業化發展態勢愈發成熟,舞美設計的重要性逐漸受到各方重視,成為成就一部作品市場口碑的重要因素。近年來的新創作品均力求在舞臺視覺效果的呈現方面給觀眾帶來不同尋常的感受。比如:《松毛嶺之戀》中處處流露的客家文化風情;《塵埃落定》末篇中象征著奴隸主階層的“官寨”轟然倒塌;《醒·獅》中代表著民族脊梁的“獅頭龍骨”。舞美設計方面的獨具匠心往往成為點睛之筆,為作品主題的升華增色許多。在音樂劇創作領域,由于作品體例結構的自由開放,舞美場景效果也呈現出千姿百態,將設計創想力無限拓展。

與絕大多數音樂劇作品不同的是,幾經考量之后,主創團隊最終確定將《致青春》打造為“劇場版”和“車間版”兩個版本。前者采用簡化道具制作的方式,便于舞臺拆裝,為劇場舞臺量身定做舞美設施,并在隨后開啟“百城巡演”。后者則另辟蹊徑,在主創團隊多次赴柳州造漆廠、空壓廠等舊址考察之后,大膽決定采用實景演出的方式,在工業博物館內依據舊廠房原貌搭建舞臺。這一創意可謂集天時、地利、人和于一身,以定點演出的方式打造一張專屬于柳州工業文化的名片。相比之下,兩者分屬于“走出去”和“請進來”的不同表演維度,通過內外兼修的方式謳歌柳州工業文化,贊美“為大家,舍小家”的勞動者。

“劇場版”依據柳州市工業博物館5號館的原貌進行局部調整改建,保留了幾乎所有的廠房舊制痕跡,并按照博物館布局斜向安排觀眾座席,主舞臺位于觀眾席前方,與表演場地高度平行且距離很近,具有小劇場的觀賞體驗感。在高處的多跨欄回廊和三層鐵架長廊巧妙銜接搭建表演空間,使表演場景一直延展到觀眾席兩側。這樣的舞臺搭建方式既有基于設計者的創意,也有原始廠房空間的默契配合。觀眾置身于此情此景中,看到的是機械設備歷經歲月洗禮之后真實的銹跡斑斑,聽到的是空曠廠房似曾相識的空間回聲,就連嗅到的空氣中都夾雜著一絲機油和金屬揮發的氣味。這種全面沉浸式的欣賞體驗恐怕是在任何劇場環境中都無法獲得的,這也是“車間版”作品最為珍貴之處。

“車間版”舞美設計的亮點突出顯示于雙重方面:一方面,靜態布景刻意還原20世紀50年代末的時代精髓,比如老式的起吊天車、帶有火光的高價鍋爐、鐵皮制作的電閘箱。如果說這些設施是占據了地利的優勢而達到事半功倍的效果,那么墻壁上赫然印刷的“艱苦奮斗,發憤圖強”和“到農村去,到邊疆去,到祖國最需要的地方去”等標語,則真實再現了那個時代的寫照。另一方面,動態布景在創作中與劇情緊密關聯,在細微處體現主題精神和濃郁的情感。比如車間主任在車間的黑板上寫著某年某月某日的工作安排,并隨時間推移不斷擦拭重寫,這不僅提示戲劇時間線的推進,也記錄著援建工作者在這里扎根的無數個日夜;又如“車間版”的舞美布局主要依托廠房構建,但同樣在舞臺背景應用了落地式的投影畫面,用以抽象表現更多戲劇信息元素。畫面中出現過一只手不斷撕去日歷的場景,隱喻著有情人度日如年的思念。這樣的視覺信息無疑是對戲劇進程轉折和演員表演呈現的一種輔助語言,便于觀眾理解,也會產生別樣的審美感觸。

除此之外,舞美設計團隊在對人物造型的設計方面也有著縝密的考量。耿大可的裝束簡潔干練,無論是背帶褲和格子襯衫的搭配,或成套的工裝設計,均充滿陽光朝氣,代表著青年工人階級的健康形象;佟家玲的服飾裝扮整潔得體,妝容清新自然,具有上海女性所特有的溫柔蕙質、高雅獨立;柳飛燕的形象從最初的苗家服飾蛻變為車間女工,頭巾的點綴使其干練爽朗的形象鮮明呈現。人物形象設計與整個場景環境相得益彰,將懷舊風格淋漓盡致地揮灑,令觀眾大飽眼福。

音樂劇《致青春》通過戲劇藝術形式生動演繹了柳州工業奮斗史,并借此向老一輩援建工作者致以最崇高的敬意。作品從設計創意到表演細節突破傳統舞臺的局限,以更為強烈的寫實感令觀眾沉浸其中并引發情感的共鳴與震撼。正如劇中老書記的那句感慨之詞:“獻了青春獻終身,獻了終身獻子孫,光榮啊。”作品用擲地有聲的語言致敬歷史,致敬平凡的英雄,并告訴今天的觀眾:“鋼鐵是這樣煉成的。”

【注釋】

①張慶娜:《全球化語境下音樂劇在中國的本土化探析》,復旦大學碩士學位論文,2008。

②秦嶺:《一路走來無問西東 聆聽中國音樂劇人的音樂劇故事》,《上海戲劇》2021年第2期。

③侯瑩瑩:《論中國音樂劇的本土化發展》,《樂府新聲(沈陽音樂學院學報)》,2021年第3期。

④張旭:《后現代語境與音樂劇思考》,《北京舞蹈學院學報》2007年第1期。

⑤居其宏:《亞洲及世界格局中的中國音樂劇》,《藝術百家》2009年第3期。

⑥田雅麗:《中國音樂劇的民族化道路初探》,《人民音樂》2009年第5期。

(魏文文,廣西藝術學院)