開展城市生態修復 打造綠色宜居家園

本刊評論員

繼續堅定不移走生態優先、綠色發展之路,為市民提供“藍天白云、繁星閃爍”“清水綠岸、魚翔淺底”“鳥語花香、田園風光”的人居環境,實現經濟效益、環境效益、社會效益的和諧共贏。

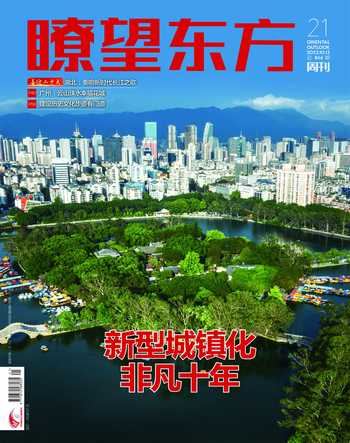

曾經的“禿頭山”重披一身青翠,過去的“臭水河”再現水清岸綠,往日的“城市傷疤”棚戶區改造成為“城市亮點”,往昔沿江的“工業銹帶”轉型為“生態繡帶”……放眼全國,今日中國城市的人居環境相比過往大幅改善。推窗見綠、出門有景不再是奢望,低碳環保、綠色生活逐漸成習慣,不論是跨越式的改變,還是漸變式的改善,城市變遷奔涌的暖流,讓市民的獲得感、幸福感不斷增強。這一切,都與生態修復、城市修補工作息息相關。

日前,中共中央宣傳部舉行新時代住房和城鄉建設事業高質量發展舉措和成效新聞發布會。住建部官員在會上表示,這十年,我國持續開展城市生態修復和功能修補,深入推進生活垃圾分類、城市園林綠化,基本消除了地級以上城市建成區的黑臭水體,城市環境更加宜居。297個地級以上城市實行垃圾分類,覆蓋1.5億戶居民,城市人居環境大幅改善。

習近平總書記指出:“我們要積極回應人民群眾所想、所盼、所急,大力推進生態文明建設,提供更多優質生態產品,不斷滿足人民日益增長的優美生態環境需要。”

生態修復、城市修補是治理“城市病”、改善人居環境的重要行動,是推動供給側結構性改革、補足城市短板的客觀需要,是城市轉變發展方式的重要標志。十年“城市雙修”的累累碩果,各地創新實踐的豐富經驗,為城市高品質生活、高質量發展提供了有力支撐。

新發展理念是引領生態修復、城市修補的基礎。有時發展步伐快了,可能留下一些“后遺癥”,如城鄉發展不平衡、生態環境退化、城市風貌失控等。發展理念搞不對,“小毛病”也會反復發作,影響城市的發展后勁。十年來,正是有了“創新、協調、綠色、開放、共享”這一關鍵良方,我們的城市才通過“治標治本”實現了人居環境的改善、城市功能的提升、治理現代化的轉型。目前,一些城市的生態修復還有“欠賬”,城市修補還有“未清項”,只有堅定不移地貫徹新發展理念,城市才能不斷強身健體,永葆青春活力。

系統思維是實現生態修復、城市修補的關鍵。今天,不管是城市綠色發展,還是生態環境建設,都是一項循序漸進、多方協同的系統工程。缺乏系統思維,就會“頭痛醫頭、腳痛醫腳”,在考核壓力下就可能產生畸重畸輕、顧此失彼。十年來,長江經濟帶發展從“化工圍江”到綠意盎然,黃河流域生態保護和高質量發展從“左右為難”到“比翼雙飛”,就是系統思維的典型成效。當下,一座城市綠色發展也好,一片區域生態協同也好,系統思維已成共識,關鍵在于落地落細,要增強各項舉措的關聯性和耦合性,強化漸進和突破的銜接性。

責任擔當是實現生態修復、城市修補的保障。十年間,穿越城“疴”,治亂增綠,城市綠色發展的答卷,無不刻寫著責任擔當。還綠于民,房地產給公園綠地“讓步”需要政策的勇氣;治污攻堅,舍棄高耗能、高污染的GDP換來人民幸福指數,需要剛毅的行動;拆違亮劍,頂住壓力破除利益壁壘,需要碰硬的果敢……回頭看,生態修復、城市修補進程中的每一項,若沒有責任打底、擔當夯基,都可能半途而廢,或者產生歷史遺留問題。未來,只有持續鍛造“寬肩膀”,錘煉“硬本領”,才能將城市綠色發展推向一個新的高度。

“中國堅持綠水青山就是金山銀山的理念,推動山水林田湖草沙一體化保護和系統治理,全力以赴推進生態文明建設,全力以赴加強污染防治,全力以赴改善人民生產生活環境。”習近平主席在2022年世界經濟論壇視頻會議上,用三個“全力以赴”再次表明中國堅定不移推進生態文明建設、實現可持續發展的決心和行動。繼續堅定不移走生態優先、綠色發展之路,做好生態修復、城市修補,各個城市就能為市民提供“藍天白云、繁星閃爍”“清水綠岸、魚翔淺底”“鳥語花香、田園風光”的人居環境,實現經濟效益、環境效益、社會效益的和諧共贏。