“雙碳”目標下商業銀行發展路徑

楊金淑

面對新一輪能源技術的變化和經濟的變革,商業銀行面臨著市場的機遇以及前所未有的挑戰。本文從提出“碳達峰、碳中和”的背景談起,指出商業銀行在“雙碳”的背景下遇到的新機遇和新挑戰,并從商業銀行角度指出了在經濟轉型下新的發展路徑。

一、“碳達峰、碳中和”提出的背景

當前,我國氣候環境越來越差,全球變暖逐漸成為影響人類可持續發展的因素。根據《2020年世界風險報告》,生態環境將是未來5-10年影響世界的五大風險之一。此外,根據2017年全球碳排放統計,中國是世界上最大的碳排放國,排放量為98.39億噸。在此背景下,中國推動“碳達峰”和“碳中和”目標的實現,是解決全球變暖和氣候危機的重要措施,這將極大地促進世界氣候和環境管理的進步,并且成為引領全球經濟增速的發展方向與航標。我國要在2030年實現“碳達峰”,“碳中和”目標定在了2060年。按計劃實現“碳峰值和碳中和”已成為中國的國家戰略目標。怎么樣推動綠色金融的進步,怎樣完成“雙碳”目標的實現,成為國內各種政策實施的焦點之一。

二、“碳達峰、碳中和”的內容與意義

(一)“碳達峰、碳中和”的含義

按照聯合國的定義,碳中和是指在一段時間之內,國家或個人產生的二氧化碳與消耗的二氧化碳相抵消,達到相對平衡。碳達峰是指碳排放量經歷峰值后變得平穩起來,緊接著逐步下降。雙碳的實現需要兩個基本要素,即二氧化碳排放量達到峰值的年份和水平。這也是影響碳中和目標實現的兩個因素。通過節能減排等一系列方式使得碳排放量不繼續增加后,再逐步實現凈排放量為零的目標。

到2020年底,全球有54個國家達到了碳排放峰值,主要集中在發達國家和東歐國家,到2030年,預測將超過60個國家。根據表1可以看出,大多數國家的政府均制定了碳中和、碳達峰目標實現時間表。除了印度等一些欠發達國家外,世界主要國家都在積極應對碳達峰和碳中和問題。根據現在的國際形勢可以看出,中國比西方大多數國家的困難要多,但從長期的角度來考慮,我國能夠達到這一目標,同時,目標達成后中國自己的產業結構也會得到優化。

(二)“碳達峰、碳中和”的意義

綠色金融發展態勢猛烈,綠色發展已經貫穿了我國第一產業、第二產業以及第三產業之中,滲透到社會生活的各個方面,而“碳達峰、碳中和”在綠色金融結構中又占據著十分重要的位置,創造清潔能源,提供綠色金融服務,有利于加快中國經濟的發展速度,推動環保、新能源等的發展與進步,例如綠色工業化和綠色現代化,新的消費和生活方式不斷涌現。現如今,溫室氣體大量排放造成了全球變暖以及氣候的變化,盡快實現零排放,是中國作為大國應該有的責任和擔當,中國也將竭盡所能為世界奉獻更多的能量。從長遠的觀點去考慮,雙碳目標的實現可以確定未來經濟的發展路徑,不斷完善綠色低碳的轉型機制,使金融業展現出良好的態勢。因此,中共中央十分重視發展綠色金融,并且已經將綠色金融理念提升為中國的戰略目標。

三、雙碳背景下商業銀行面臨的機遇

在雙碳背景下,商業銀行如何應對當前氣候變化和產業低碳轉型帶來的新機遇和新挑戰,以及治理好由于氣候變化引起的金融不穩定的風險是意義非凡的。

(一)綠色投融資缺口巨大帶來新機遇

融資是現代金融體系最基礎的功能。在中國,銀行業在籌集資金和資源方面發揮著重要作用,我們需要大量的碳資本去中和風險以及應對氣候變化。資金的數量和融資的能力是影響二氧化碳減排目標實現和氣候治理有效性的重要因素。資本的大量流入給商業銀行的業務發展帶來了廣大的機會。

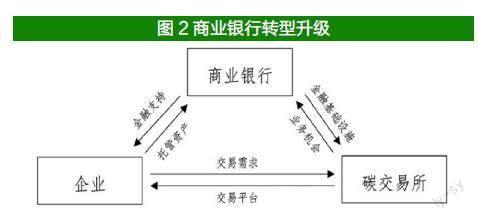

如上圖所示,2022年1月份,福建碳交易所線上完成了9.2萬噸成交量,上海完成了0.6萬噸,北京完成了10.8萬噸成交量,深圳達到2.8萬噸,重慶為6萬噸。同時,低碳經濟轉型的實現將帶來諸多投融資機會。根據清華大學研究院舉辦的《中國長期低碳發展戰略和轉型路徑研究報告》顯示,到2030年,中國將需要約22萬億元的投資去完成雙碳目標,到2060年目標的實現需要139萬億元。這意味著與二氧化碳融資相關的業務量將繼續增加。鑒于對資本的需求如此之高,僅靠相關行業的自有資源和財富是無法實現的,商業銀行和其他金融機構必須發揮融資和資源配置的作用。如果商業銀行不參與這一過程,就會失去許多投資機會和經濟增長機會。

(二)綠色轉型升級帶來新動能

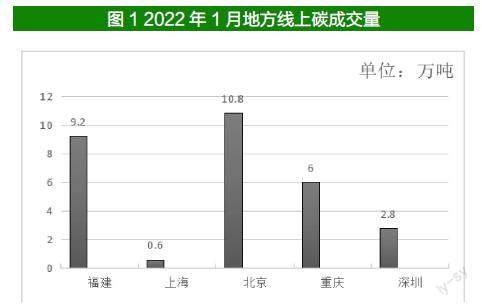

2021年7月,中國全面開啟碳交易市場。到2030年,預測貿易量可以達到8億噸,市場規模不斷增長,大約達到320億元至400億元。碳排放交易市場不斷建設發展,各行各業不斷涌入,這不僅將為中國金融業務機構帶來更廣闊的發展和創新空間,也將為金融業務市場帶來更多動力和機遇。

綠色低碳技術不斷更新,有效地推進科技的進步,帶動綠色行業發展,從而更加合理地安排社會資源,推動實體經濟發展。面對現如今“碳達峰、碳中和”的大背景,商業銀行可以加入基金、債券等不同的行業,完善自己的業務方向,越來越多的金融市場空間被開放,實現制度與機構的雙重創新。自從綠色信貸實施以來,我國的不良信貸率直線下降,最高的時期也僅僅占0.7%。所以對于商業銀行而言,應該完整抓住這次機會,加速經營理念等方面的變化,加速轉型提升,提高自身能力,使商業銀行做到可持續性發展。

(三)國際合作新機制帶來新共贏

綠色金融體系的構建,實現國際合作項目在綠色金融中的開展。中國在金融領域的雙向互動和開放促進了國際金融治理的廣泛度和深入度,提升了競爭的層次,吸引高新人才,并與銀行業和金融機構共享“軟件”和“硬件”,以提高商業銀行在國際上的影響力。

伴隨著中歐綠色金融共同標準的出臺,中國相關產業的綠色標準不斷提高和明確,將一步步地與外部世界接軌。與此同時,國內商業銀行介入世界標準權威規則制定的機會也將與日俱增。國際統一規則的出臺將對商業銀行的發展產生有利的影響。國際合作的加深可以推進更多綠色產業、新興產業的深入,同時,積極熱情地投入國際標準的制定和實踐,逐漸擴大業務范圍,建立自己的綠色發展方向,建設屬于中國的方案,展現出中國智慧,商業銀行自身形象的提升和國際信用評級的提高都是最終導致國際投資者支持的關鍵,也是國際金融行業體系改善的關鍵因素。

四、雙碳背景下商業銀行面臨的挑戰

“碳達峰、碳中和”目標的實現是普遍而長遠的,各個國家都認識到碳中和實現的重要性,不僅帶動了社會經濟的變革,還可以給商業銀行帶來很多機遇,但是針對其運營和發展會形成很大影響,尤其是在碳金融市場初期發展并不成熟的階段,參與碳排放交易的商業銀行將面臨諸多方面的挑戰。

(一)存量估值要求加大

許多商業銀行都是傾向于向制造業發放貸款,而制造業是典型的高碳行業,一般來講,傳統能源需要不斷地被消耗,這些類型的傳統制造企業在短時間內轉換為低碳是很難實現的。特別是隨著我國宏觀政策的推進與調控,必定會造成高碳企業資產價值整體的降低和商業銀行資產的價值下跌。這是“碳中和、碳達峰”實現的過程中商業銀行必須面對的挑戰。除此之外,高碳信貸客戶的資產價值減少,在之后的重新評估中商業銀行需要面對很大的壓力。例如,按照舊的標準生產出來的汽車比較難賣,汽車就會出現資產價值降低的困難,但是如何針對這些資產進行再估值,是商業銀行目前面臨的很大挑戰。

(二)新規定、新模式帶來巨大挑戰

現在國內許多公司對碳金融市場的發展沒有較好的認定,對于公司和整個國內碳市場而言,在碳排放限額政策出臺后,碳排放的權力日益稀缺,資源變得有限,有關企業應以擁有相關資源為權力才可以發展,碳排放可以帶動生產管理工作。在現階段,碳排放交易市場的建設得到了推動。生態環境部應對氣候變化司司長李高點明了以下幾點:在國家“十四五”時期,碳市場已具備快速創辦、發展的條件,造紙、電解鋁、化工、水泥、鋼鐵等產業將迅速進入增長行列。展望未來,傳統制造型企業擁有完備的碳排放權,商業銀行激烈競爭,商業銀行在各種信貸資源中產生熱電競爭,低碳產業發展銀行注入更多的競爭力,碳資源不斷被投入,開辦信貸產品,如碳排放財務咨詢、國際碳貿易融資、碳資產抵押融資、低碳信用卡、碳排放權抵押產品等業務。新途徑、新趨勢、新產品都是商業銀行面臨的巨大挑戰。

中國的環境達標標準不斷提升,意味著企業的生產成本核算管理也越來越難,從而可能導致影響許多行業的償債能力,如煤炭和電力公司。在這種情況下,抵押貸款破產的可能性上升,銀行的不良貸款將增加發生的概率。相關行業重組的局面即將到來,商業銀行是風險的出資人,比如高碳客戶的信用違約和碳項目貸款的損失。因此,商業銀行應慎重出資,避免因氣候變化而面臨資產價值上下波動變化的風險。

(三)綠色金融產品創新、資源布局成為新難題

依照我國目前的形勢來看,綠色債券的規模達到了6000億元,綠色貸款也已經達到了8.23萬億元,綠色金融資產范圍開始擴張。綠色技術、綠色保險、綠色融資租賃等新型結構、新型產品接連發展起來。但從產業結構、產品構造、行業服務等方面來看,還都遠遠不能達到我國“碳中和”實現的需求。此外,還會造成壓力大、盈利能力降低的問題,甚至對長期償債能力和短期償債能力也會產生影響。貸款的風險有可能影響綠色金融企業的業務升級和轉型戰略。

同一時間內,我國各地方的經濟水平參差不齊,相差十分大,各省財政經濟不均衡,注重和發展的產業也各不相同,這導致了各省的碳排放量差距,空間余額也各不相同。隨著我國雙碳目標的推進,各省不同地區的經濟轉型進度也存在很大區別。這就造成商業銀行應該根據各省的情況去制定相應的對策,按照地方資源布局的特點去安排企業的業務重點。

五、商業銀行發展的基本路徑

商業銀行在目前的大環境下,若想獲得長期的發展,并且在行業中擁有決定權,就應該擬定與之相關的優化政策,融入大環境中進行轉型,開辟屬于自己的發展路徑。

(一)維持信貸客戶業務

由于信貸客戶是商業銀行經營的基礎,因此,商業銀行可以在內部開展壓力測試,剖析哪些信貸企業具有持續性的經營能力,哪些企業的資產價值有可能降低。因為商業銀行的永續發展、可持續經營需要信貸客戶資產減值風險在可控范圍內。壓力測試可以協助商業銀行提前判斷未來的有利影響和不利影響,從而做出正確的決策。同時對信貸客戶重新評價和估值,讓結果更加客觀。除此之外,商業銀行可以啟發客戶提前做好準備,讓其按照國家發展的趨勢、碳中和目標的實現規劃企業未來的戰略,未雨綢繆,審時度勢,從而發揮自身的優點,占據有利的位置。

(二)關注國家法律法規

中國的綠色金融產品大多數處于初期階段,起步較晚,在商業模式、盈利方式等方面并不成熟,所以大部分有回收周期較長、成本較高等問題存在。商業銀行面對這種情況需要時刻關注著國家新出臺的相關政策,加強實現過程中的監管力度,戰略和政策與時俱進,靈活調整,這樣才可以為商業銀行的發展帶來更多可能性。例如,商業銀行可以從宏觀的角度關注信貸企業,將鄉村振興與綠色金融相結合,幫助國家經濟發展和轉型,同時還可以降低中小企業的財務風險,將不理想的機制進行完善。其次,還可以推出與國家政策相掛鉤的金融產品,為企業和國家招攬特殊人才,優化我國的綠色產業結構,將低碳服務貫徹得更加徹底。針對高碳企業,商業銀行可以展開量化分析,將公司信用評級體系引入到企業中來,也可以達到滿意的效果。

六、結論與啟示

本文研究了商業銀行目前可能面臨的機遇和挑戰,通過分析,提出了商業銀行轉型的可行路徑:存量信貸客戶的維持和綠色金融產品的創新尤為重要。同時,商業銀行還應該對國家的各種法律法規保持敏感度,提前讓自身和客戶做出安排,努力扮演好自身的角色,爭奪有利位置,為社會創造更大的效益。

(作者單位:北京印刷學院經濟管理學院)