京郊“民宿+”

北京郊區荷府民宿

近日,由文化和旅游部等十部門聯合印發的《關于促進鄉村民宿高質量發展的指導意見》提出:“以鄉村民宿開發為紐帶,開展多元業態經營,拓展共享農業、手工制造、特色文化體驗、農副產品加工、電商物流等綜合業態,打造鄉村旅游綜合體,有效發揮帶動效應。”

在從業者口中,民宿的多元業態經營也被稱為“民宿+”。

作為我國北方的代表性民宿集群,京郊民宿近年來依托區位優勢以及自然人文資源稟賦,發展迅速。《瞭望東方周刊》近期在調研京郊多家代表性民宿后發現,“民宿+”已成為這些民宿經營的重要方向。

京郊“民宿+”怎樣做加法?“民宿+”又如何與地區發展相結合,進而發揮帶動效應?

瞄準市民需求

從北京市區五環路驅車70分鐘,就來到延慶區井莊鎮。穿過三司白河渡槽下一處涵洞,便進入了三司村。村中的主干路柳樹成蔭,民居院墻多用石頭壘砌,路邊還有石碾和古井。

緊鄰白河渡槽,有處青磚建筑,是“原鄉里·三司”民宿的接待中心。

城市消費需求的帶動,讓“民宿+研學”“民宿+ 團建”在近年來成為京郊民宿運營的熱門選項之一。

“原鄉里·三司”在三司村已深耕5年,是原鄉里民宿在延慶區的第二個落地項目。原鄉里民宿創始人、延慶區民宿聯盟會長曹一勇向《瞭望東方周刊》介紹,讓顧客親身感受城市體驗不到的鄉野生活和農事活動,一直是原鄉里民宿的重要運營內容。

三司村的黃土土質優良,曾被用來制作長城磚,也可以用來砌制大地窯,在這里游客可以親身體驗制窯,再用其烤制叫花雞、面包等食物。除此之外,拓瓦片、松塔彩繪、手磨豆漿等體驗也頗受游客歡迎。

暑期正是研學旅游的高峰期。夏日午后,來“原鄉里·三司”參加夏令營的孩子們結束了午休,在民宿管家和夏令營帶隊老師的帶領下,坐上電動三輪車,嘰嘰喳喳向著村莊南側的山上出發,收集松塔和石子去了。

在井莊鎮窯灣村的“大隱于世·富春山居”民宿,《瞭望東方周刊》記者偶遇了另一群參加夏令營的孩子,該夏令營由玩轉天下團隊帶隊,他們當天的活動有山中徒步、水槍大作戰,還有制作盲童觸摸書、讀書分享和學習烹飪。

玩轉天下團隊的帶隊老師月月對《瞭望東方周刊》說:“夏令營活動一般為期五天。城市里的家長希望工作日減輕照顧孩子的負擔,同時讓孩子體驗自然、學習更多技能,郊區的民宿交通方便,又往往有山有水,特別適合舉辦夏令營。”

城市消費需求的帶動,讓“民宿+研學”“民宿+團建”在近年來成為京郊民宿運營的熱門選項之一。

“由于我們每棟建筑配有大空間廚衛,能容納十余人同時居住,同時配有花園綠地和依山坡修建的窯洞,窯洞中配有酒吧、咖啡館等業態,因此比較受企業大型團建的歡迎。”北京富春山居旅游專業合作社負責人康貴春對《瞭望東方周刊》說。

2022年7月10日起,北京市文旅局通過旅行平臺分三期向消費者發放總金額不超過3000萬元的京郊住宿券,覆蓋10個區的酒店和鄉村民宿,目前,憑券消費者平均每筆訂單可補貼819元。

相關措施進一步激發了北京市民對于京郊民宿的消費熱情。據去哪兒大數據,自京郊住宿消費券發放以來,截至2022年7月28日,京郊住宿預訂量環比上個月同期增長近4倍,京郊住宿消費額達到2021年同期的2.5倍、2020年同期的8.9倍、2019年同期的2.3倍。

不止于住宿

盡管鄉村民宿發展方興未艾,但也有不少民宿面臨同質化、收入結構僅靠房源收入、業態品質不高等問題。

曹一勇認為,受兩年多來疫情影響,北京市民遠距離旅游的需求未得到全部釋放,京郊民宿因郊區旅游需求的快速增長而獲得市場機遇,未來一旦旅游市場全面復蘇,京郊民宿將會重新洗牌,一些收入結構單一、業態品質不佳的鄉村民宿恐被首先淘汰。

曹一勇說:“如果只做住宿,那么鄉村民宿在城鄉間頂多是一個流量入口,無論對自身經營的可持續性,還是對鄉村振興和城鄉融合而言,都難以有效賦能。”

《瞭望東方周刊》調研發現,那些對未來前景抱有信心的京郊民宿,往往都注重結合當地的“人、文、地、產、景”資源,使民宿超越單一住宿功能而實現多元復合功能的疊加。

北京市平谷區南獨樂河鎮北寨村有一處名為“杏福小寨”的民宿,由北京鄉博博文化旅游有限公司(以下簡稱“鄉博博”)運營。

北寨村盛產紅杏,這也是民宿命名的緣由。基于紅杏產業,“杏福小寨”以民宿為平臺打造了農文旅業態融合內容:春天,村中紅杏林杏花盛開,游客可以觀景、攝影;夏天,新鮮紅杏可供游客盡情采摘;其他季節,游客可以購買村民制作的杏脯杏干。

鄉博博目前在平谷區的12個鄉鎮中落地了27家民宿,均嘗試將村莊的特色資源與民宿相結合。鄉博博創始人張海龍對《瞭望東方周刊》表示,這些嘗試是一個起點,他希望未來以民宿為平臺,與平谷區全域的鄉村農副產品產業鏈發展深度融合。

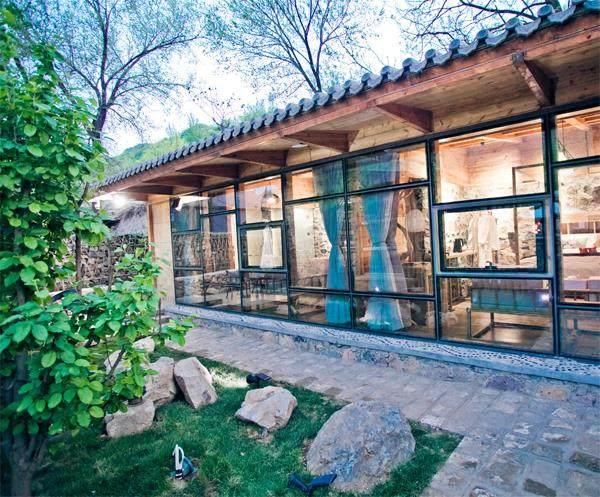

北京市延慶區康莊鎮火燒營村的“荷府”民宿,則在嘗試將共享農莊與民宿結合。“荷府”主人袁野向《瞭望東方周刊》介紹,游客可以通過“荷府”成為共享農莊的會員,農莊的20余個大棚可以為300個會員每周供應一次有機蔬菜。

在八達嶺長城腳下,北京市延慶區八達嶺鎮石峽村的民宿“石光長城”正在顯現“民宿+”的賦能效應。

“石光長城”創始人賀玉玲是北京市延慶區非物質文化遺產賀氏醬豬臉技藝傳承人,在進入石峽村之初,她花了大量時間研究本地食材和人文特色,開發出了長城石烹宴——結合石峽村這座“石頭村”的村貌特色,以滾燙鵝卵石二次烹制醬豬臉,搭配特色白饃、山野菜、石烹土雞蛋和海棠汁。

石峽村附近有很多海棠樹,但一直沒有作為特產加以開發。2015年來到石峽村時,正是海棠結果的季節,賀玉玲看著滿地落下的果子深感可惜,幾經試驗,研發出了極受歡迎的海棠汁。

如今,“石光長城”會定期收購農戶的糧食,以及村民采摘的山野菜、藥材和海棠果,將之加工成白酒、海棠汁、黃芪山茶。游客在住宿之外,可通過“石光長城”線上線下購買這些產品,還可以走入“石光長城”在村中開發的酒坊了解白酒釀造過程。

深耕文化,融入創意

在“石光長城”接待院正門,懸掛了北京市延慶區制作的銘牌——長城人家001號。

2019年,為推進當地民宿規模化、整體提升地區民宿群的品牌影響力,通過整合,延慶區陸續推出了世園人家、長城人家、冬奧人家和山水人家四個區域性民宿品牌。

培育長城人家系列民宿,也是延慶區推動長城文化帶建設的一項舉措。這些融入長城文化、長城元素的主題民宿,不僅為游客提供長城腳下的生活體驗和度假方式,還注重加強文物保護、挖掘長城文化、講好長城故事。

“石光長城”正是延慶區首個入選長城人家的民宿。

走進石峽村,處處能看見長城文化的蹤跡。站在村中高處,可遠望長城烽火臺;沿著“石光長城”整飭的石板路,是一條由藤架陰涼覆蓋、兩側展示著長城攝影作品的長廊。

八達嶺長城腳下的石光長城民宿

穿過長廊便是石峽峪堡遺址,不遠處則是“石光長城”與村兩委合作建設的鄉情村史陳列室,其中展示著村史和老物件、周邊長城文化與非遺文化。這里不時有非遺傳承人指導村民和游客體驗非遺手工藝,還有長城義務守護員、78歲的村民梅景田講述長城故事。

“原鄉里·三司”也是一處長城人家。2022年初,由原鄉里民宿發起的原鄉長城志愿服務隊成立;8月,在三司村舉行的長城文物保護公益活動及“民宿+”產品發布會上,長城故事會活動正式啟動,活動期間,原鄉長城志愿者服務隊與延慶區文物保護志愿者服務隊將共同挖掘當地長城文化故事并向游客講解。

北京師范大學文化創新與傳播研究院副教授張佰明認為,民宿的本質是以文化為核心的新型文旅融合業態,是城市時尚文化與鄉村地域文化相結合的文化產品。

近年來,不少京郊民宿都在嘗試將文創融入民宿業態,如“大隱于世”曾推出劇本殺主題產品,“山宿吾院”引入了沉浸式話劇和脫口秀等演藝內容等。

北京市門頭溝區齋堂鎮爨底下村的民宿“爨舍”,則以爨底下村的“爨”字為核心,打造自己的文創產品。

未來一旦旅游市場全面復蘇,京郊民宿將會重新洗牌,一些收入結構單一、業態品質不佳的鄉村民宿恐被首先淘汰。

爨舍民宿的接待中心也是文創商店爨造社所在,走進其中,幾十種文創產品無不印刻著各種字體的“爨”字符號。爨舍民宿創始人韓永聰對《瞭望東方周刊》表示:“爨底下村的人文資源和品牌效應在京郊獨樹一幟,因此我們一直將文創開發與民宿經營并軌而行。”

爨底下村的人文資源便是村落本身,這里是著名的古村落景區,擁有京郊保存最完整的明清四合院群落。這里的品牌效應則來自“爨”——“爨”既是一個字,也是一種書法字體。

通過與各地書法家的聯系,“爨舍”收集了各樣的“爨”字,將之與本地文化符號結合,開發了多樣的文創產品:名為爨小杯的茶杯造型猶如微縮的農家水缸,“爨”字冰箱貼則以村中建筑的青瓦為造型,各樣字體的“爨”字印,可以印在帶有爨底下風光攝影的明信片上……

7月21日,北京市門頭溝區齋堂鎮爨底下村的民宿“爨舍”,通過深耕“爨”文化來打造其主題內容(劉佳璇/ 攝)

綠水青山變金山銀山

2019年底,北京市出臺《關于促進鄉村民宿發展的指導意見》,作為全國首部有關民宿發展的省級指導意見,大大簡化了民宿經營的前置流程,同時對民宿的安全、消防等管理制度作出規定,在釋放政策效應的同時,也加速了京郊民宿的品質化進程。

在調研中,《瞭望東方周刊》發現,在發展民宿經濟前,不少京郊村莊面臨著“缺產業”的困境——京郊多山,發展農業種植受限,過去曾依賴的開山采礦已廢止,處在北京生態涵養區范圍下的廣袤郊區要將“綠水青山”變為“金山銀山”,就必須找到全新的產業落腳點。

從經營角度看,“民宿+”與各樣業態的融合旨在豐富民宿的主題內容。從鄉村振興角度來看,“民宿+”被從業者認為是生態文明下農村產業振興、多產融合的有效路徑。

2017年,北京市密云區金叵羅村與老友季花園民宿開啟合作,民宿入駐村內后,其創始人梁晴積極幫助金叵羅村建立了有機農場營銷體系、策劃和實施農民豐收節、引進了農業研究機構和休閑農業咨詢等助農機構。

在老友季花園民宿的牽引下,這些有志于幫助村莊的專業人士組成了“金叵羅11隊”。如今,“金叵羅11隊”已成為金叵羅村產業振興和鄉村社區建設的智囊。

在延慶區,民宿與鄉村社區共生、共融、共享進而推動鄉村振興,已成為政府與代表性民宿企業的共識,形成了以共生社區理念為引領的“延慶模式”。無論是“石光長城”“原鄉里·三司”還是“荷府”,均深度參與到了鄉村社區的建設之中,諸如梳理村莊文化資源、助力舉辦民俗節慶活動、建設村史館、開辦老年食堂、整飭村莊面貌、為鄉村規劃建言獻策等等。由此可見,無論“民宿+”的加號后面是什么,這一算式等號右邊的答案都是明確的。

南開大學現代旅游業發展省部共建協同創新中心主任石培華認為:“鄉村民宿是融合農村一二三產業發展的切入點,是整合鄉村資源的黏合劑,需以‘民宿+為抓手,開展多元業態經營,全面延伸產業鏈、拓展價值鏈,全面助力‘民宿+的三產融合模式,激活鄉村的造血功能,探索出一條行之有效的民宿助力鄉村振興新路徑。”