風雨飄搖 漫游海底

飛氘

1900年,經世文社出版了凡爾納的小說《八十日環游記》。譯者陳壽彭、薛紹徽夫婦認為此書可作為西學入門讀物,“非若尋常小說僅作誨盜誨淫語也”。此后,凡爾納的作品不斷被譯成中文。1902年,梁啟超在其主編的《新民叢報》和《新小說》上分別連載了《十五小豪杰》和《海底旅行》。這些將科學與探險結合在一起的故事,給看慣了王侯將相、才子佳人、神仙妖怪的中國讀者帶來了極大的快樂。

小說家包天笑感慨:“我讀迦爾威尼之科學小說,我覺九萬里之大圜小,我恨二十世紀之進步遲。”(《鐵世界》)教育家金松岑熱切地希望這些新小說能促進同胞們從舊社會邁入新社會:“吾讀《海底旅行》《鐵世界》而亦崇拜焉,使吾國民而皆有李夢之科學、忍毗之藝術,中國國民之偉大力可想也。”(《論寫情小說于新社會之關系》)“迦爾威尼”即凡爾納(Jules?Gabriel?Verne),“李夢”即《海底兩萬里》中的尼莫船長。

在今天的中國,《海底兩萬里》隨處可見,但在20世紀初,讀者要享受這個故事可不容易,因為晚清的期刊常有延期出版的問題。《新小說》起碼從第3號開始就遇到了延期出刊的狀況,此后也難以保障月出一冊,其連載的《海底旅行》持續至1906年的第18號,總共刊登了二十一回。也就是說,《新小說》的讀者足足追了四年還沒讀完全書,連載就中斷了。接著,《新小說》出到第24號停刊。這滋味,想想就難受。雖然帶有“前傳”性質的《秘密海島》(今譯《神秘島》)于1906年由小說林社推出,多少帶來一些補償,但直到1915年,《小說新報》上還有文章在抱怨《新小說》的停刊:“余所最惜者,為紅溪生所譯之《海底旅行》,實為科學小說中空前之作。自此報絕版后,即未見其結束。”(新樓:《月刊小說評議》)更有甚者,有人將此譯文改頭換面,以《海底漫游記》為題重新包裝后刊印于世,且在書后堂而皇之地寫著:“不許翻印”。(新廣:《說小說·〈海底漫游記〉》)這個故事的受歡迎程度可見一斑。

凡爾納不但受到青少年的歡迎,也引起知識界的興趣。1918年,北京大學文科教授康寶忠在題為“社會與倫理”的演講中,提及《秘密海島》,說主人公雖流落荒島,但所依賴的小刀和科學知識均來自社會,以此闡發人不可能脫離社會而生存的道理。(《北京大學日刊》第247號)

1925年,《京報副刊》第197號刊登了讀者李裕增的來信,表達了對學術界積極勘察祖國資源財富的期盼:“如果發現了甚么,就又盼望有種種的設計圖說,種種的工程預算,甚至于創作如像《秘密海島》《新飛艇》《海底旅行》之類的小說,這比正文還強,是最能促它實現的!”

在外國科幻的啟發下,小說家們也開始書寫有關先進交通工具的故事。比如,1904年開始在《繡像小說》連載的《月球殖民地小說》曾被視作“中國作者創作的最早的科幻小說”,講述了一群救亡志士乘著先進的熱氣球在世界各地漫游,他們在尋覓失蹤親人的同時也展開了探險,還遇到了神秘的月球人。書中所謂“氣球”其實是一座豪華的空中行宮,極盡舒適便捷之能事。更有可比性的是1908年出版的《新石頭記》,作者為小說名家吳趼人,他曾是《新小說》的主力作者。該書講述出家的賈寶玉回到塵世,來到20世紀,見證了社會的腐朽黑暗,之后來到一個科技發達、道德完善的世外桃源“文明境界”,見識了各種科技奇觀,乘坐飛車翱翔天空捕獵大鵬,乘坐潛艇漫游海底飽覽水下奇觀,文中的一些段落對凡爾納的戲仿十分明顯。

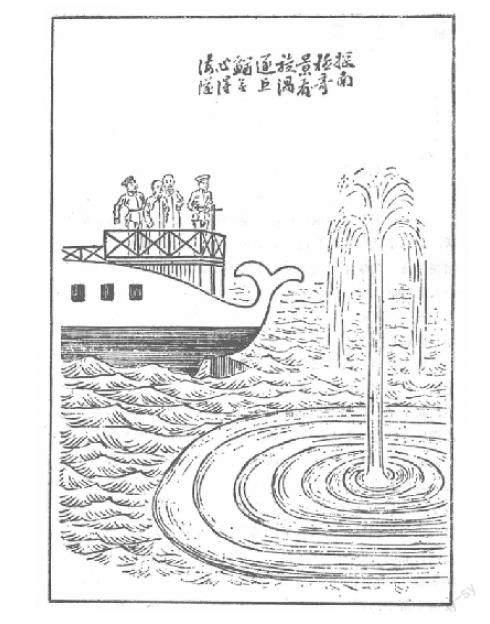

《新石頭記》第31回配圖“探南極異景看旋渦 逐巨鰍無心得海隧”

如此移花接木、穿越時空的故事,對于今天看慣了網絡文學的讀者或許不算什么,出現在一百多年前則引來了褒貶不一的評價。吳趼人的朋友對此書極力稱許,另一些評論者則不以為然。比如,吳趼人去世十年后的1920年,《新聞報》上有文章評述其創作,一方面贊揚《新石頭記》結構嚴謹、思想高尚、用心良苦,所寫“空中游獵、海底旅行,乃能引人入勝,若身歷其境者然”,一方面又認為“賈寶玉”與“非洲沙漠、南冰洋海島等地名,連屬一處,無論如何,終覺不類;遂至拘牽乖誤,殊為可惜”。(眷秋:《小說閑評》)在1937年出版的《晚清小說史》中,阿英也嚴厲批評了吳趼人把舊小說中的舊人物搬出來說明新思想,“不但失掉事實的嚴肅性,也會使讀者感到無聊”。

關于此書,筆者曾在《“現代”與“未知”:晚清科幻小說研究》一書中有詳細的研究和評價,這里只想說的是,吳趼人自己對可能有的負面評價早有心理準備,小說開篇就說:自己要書寫自家懷抱,“至于后人的褒貶,本來與我無干。且說續撰《紅樓夢》的人,每每托言林黛玉復生,寫不盡的兒女私情。我何如只言賈寶玉不死,干了一番正經事業呢。雖然說得荒唐,未嘗不可引人一笑”。

“引人一笑”四字輕描淡寫,背后卻是濃厚的郁結愁苦。晚清社會,風雨飄搖,大廈將傾,不少人胸懷救世之志而難有作為。就吳趼人而言,他生前文名顯赫,卻并不快樂,常常縱酒消愁,自稱厭世之人,又性情詼諧,故以嬉笑怒罵之文聞名于世。就是在這樣的生命狀態里,他信筆由韁,把中國古典小說巔峰之作的主人公賈寶玉拋入一個家國飄零的時代,令其歷盡屈辱后,又將其送入一個科技桃花源,用摻雜著西洋科技的幻想敘事,給了無處安頓的賈寶玉一個光明的歸宿,也安慰了同時代讀者家國離亂的感傷。科幻小說當然有著梁啟超、魯迅等先驅期許的改造國民的潛力,與此同時,把讀者從凄涼陰沉的現實中短暫地帶進一個更高遠、更雄渾的時空,也對讀者的身心健康不無益處。畢竟,日復一日背負著現實的人們,是需要不時地獲得喘息之機的,上天入地的科學幻想正好能帶來一種片刻的超脫與放松。這里就用晚清名士孫寶瑄的例子收尾,以說明科幻小說帶給晚清讀者的那種奇妙體驗。1903年7月23日,他在日記中寫下了這段話:

晡,臥窗間觀《海底旅行》。讀書之樂使人于腦中多開無數世界。余是日居然隨歐魯士、李蘭操等游海底矣。海底各種動物、植物奇形異狀,皆為陸地所未經見。并有高山峻嶺,奇花茂樹,與陸地同者。至若大魚、巨鼉之類,多不勝計,無待言矣。余觀書正神往間,忽狂風驟起,天地陰晦,俄大雨如注,雷電交作,階下成池。薄晚晴,瓦上見殘陽。

【責任編輯:阿 吾】