凡爾納與大冒險

飛氘

在《三體》成為世界名著之前,在中國最有名的科幻作家大概是凡爾納。早在20世紀初,他的作品就有了中譯本,令很多讀者喜愛不已。

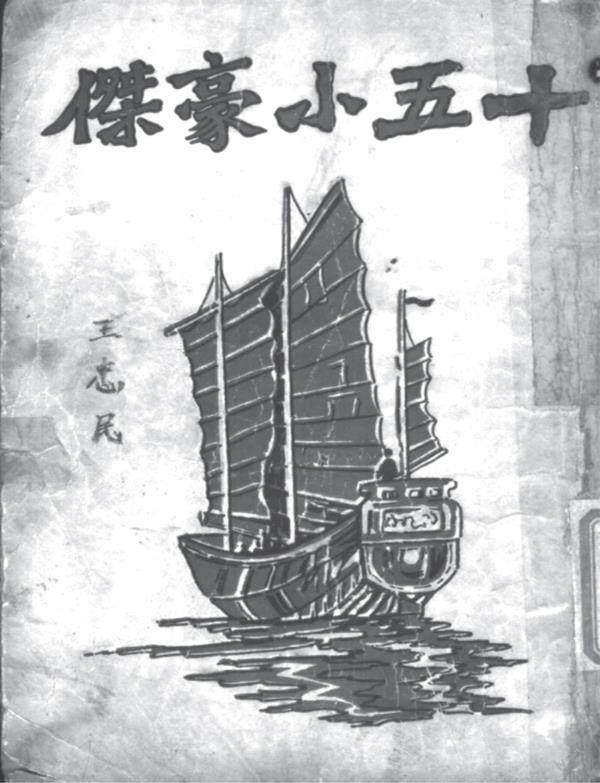

1902年正月十五,創(chuàng)刊不久的《新民叢報》第2號開始連載主編梁啟超翻譯的《十五小豪杰》(今譯《兩年假期》),該小說講述了一群少年的南極探險故事。梁啟超在卷首填了首《調(diào)寄摸魚兒》以表贊美:“英雄業(yè),豈有天公能妒。殖民儼辟新土。赫赫國旗輝南極,好個共和制度。”在第三回末,他又感慨:“學生放假時,不作別的游戲,卻起航海思想,此可見泰西少年活潑進取氣概。”

小說吸引了許多讀者。以救國為己任的教育家金松岑感慨:“吾安得國民人人如俄敦、武安之少年老成,冒險獨立,建新共和制于南極也?”(《論寫情小說于新社會之關(guān)系》)作家姚民哀也認為:“此書大可令悟性乍開之青年讀,定能望收增進冒險精神之效果。”(《花蕚樓隨筆》)

這種對少年讀者的激勵作用,把凡爾納的故事帶進了課堂。小說發(fā)表后不久,南昌正蒙學堂的創(chuàng)辦人、十七歲的教師陸費逵就將其作為輔副讀本(《小朋友文庫編印緣起》)。1911年10月,上海第一所市立小學萬竹小學正式開學,首任校長李廷翰有著豐富的貧民子女教育經(jīng)驗,他的著作《貧民教育譚》于同月出版,其中在談到對“貧兒”進行自立教育時說:“莊重之文,不如小說之易入。《十五小豪杰》《絕島漂流記》等書,大可作為修身之課本。”1931年,商務(wù)印書館出版了戴洪恒所編教材《高小國語教科書》,其中第三冊收入的《群兒放洋記》即《十五小豪杰》的節(jié)選,配套的教參《基本教科書高小國語教學法》指出該文的教學宗旨在于“提倡冒險精神并示同舟共濟之必要”。1933年,商務(wù)印書館又出版了吳研因、吳增芥編的《師范學校教科書甲種小學教材研究》,認為“故事可以說是兒童的第二生命”,《十五小豪杰》《魯濱遜漂流記》能滿足兒童“英雄愛慕”的需要。

這個故事到底給小讀者們帶來了怎樣的影響呢?可以舉幾個例子。1924年,大學者吳宓發(fā)表了小說《新舊因緣》,敘事者“我”說自己幼時喜歡仿作讀過的小說,讀了《十五小豪杰》,“便去作了一部《十八小豪杰》,把我連我相好的一般同學,放在一只輪船上,去南太平洋中飄流了一回”。這莫非是吳宓本人的經(jīng)驗?1980年,生于東北的著名作家端木蕻良也深情地回憶:“我很小就走出我們關(guān)外被禁閉的化外王國,離開家鄉(xiāng)大地的海,到處流浪飄漂,但我從未失去信心,希望的帆影總在前面招引著我。我想,《十五小豪杰》對我還是起了很大作用的。”

小說如此精彩,梁啟超卻沒譯完。一位叫章士佼的讀者說:當年正讀得興起,忽然中斷,比沒讀還難過。1940年,上海激流書店出版了他重譯的《十五小英雄》,其中“譯者的話”指出:“歐美列強,稱霸海外,窮野孤島,都有白種人的足跡,一方面果然是帝國主義思想驅(qū)使,一方面未嘗不是少年們受了冒險小說的鼓舞,壯志凌云,都想在海外開辟新大陸。我們自然不希望中國也到海外去找殖民地,然而把這一類的小說,當作少年們振頑興懦的補劑,諒來教育家總首肯的吧。”在今天,受后殖民理論影響的科幻研究者已對凡爾納的故事與帝國殖民的關(guān)系做過不少討論,章士佼的這段話值得學界留意。

那么,有沒有少年看了這個小說之后真的去冒險呢?

1922年10月,《大陸報》報道:十六歲的廣東少年歷盡艱苦,從西伯利亞邊境只身步行來滬求學。這讓《申報》副刊《自由談》的編輯、作家周瘦鵑又敬又愧,他想起十多年前讀《魯濱遜飄流記》《十五小豪杰》時的豪情萬丈和如今的志氣消磨。過了八年,這羨慕和遺恨的滋味兒又來折磨他:聽說有九個中國青年組織了一個全國步行團,準備在五年間走遍全國、考察各地。他感慨道:“這種新中華新青年的大無畏精神,是值得我們提倡與崇拜的。”(《送全國步行團諸君子》)當然,既是“冒險”,自然就有危險。幾個月后,《申報》登載新聞:三個住在上海的俄國兒童,看了《十五小豪杰》后,偷了一艘舢板,打算去青島,沒走上一二海里,就被水巡截獲,兩個自行返家的孩子中有一人走失未歸。(《三俄童大無畏精神》)

所以說,勇氣和志氣固然可貴,但蠻干是要不得的。

【責任編輯:阿 吾】