儲存時間的人

田華陪腿腳不便的老年人去買藥

又有新的訂單了。李照明熟練地打開“時間銀行”線上平臺,看到一則希望由自己接受的訂單,“X棟X號,上門理發,0.5小時”,來自他以前服務過的一位老人。到了約定時間,他背上裝著理發工具的黑色方包上門。

老人們的理發要求相對簡單,干凈利落即可。剪完后,李照明在訂單頁面點擊“完成”,待老人確認后,他的時間賬戶上立即多出了“0.5小時”。這是他完成訂單所需的時間,也是他的報酬。

半年前,李照明從社區養老中心得知南京市有一個志愿服務平臺“時間銀行”,從市政APP“我的南京”里就能找到。在平臺上做志愿服務,儲存時間,待年滿60歲,可以使用這些時間發布自己的需求訂單,內容涵蓋日常生活的各個方面。

“我正好也快退休,就同意成為志愿者了,”李照明說,“我家比較特殊,女兒是腦癱,相當于重度殘疾,需要人24小時看護。政府對我們有很多幫助,我們能夠回饋社會時,要盡量回饋,不能說理所當然地享受幫助。”養老目前對他還算遠,但總有一天會面對。“將來我們需要人照顧的時候,小孩不一定能照顧到。我想,通過時間銀行這種形式,是不是能夠儲存一點服務時間?”

南京率先建立起市級層面的“時間銀行”——一套以時間為貨幣的志愿服務機制。每天都有上千個老人在線上平臺發布訂單,截至2022年10月,南京市時間銀行志愿者人數超過4萬,共計完成了六十多萬個服務訂單,數量排名前三的服務分別是家務料理(19.54萬)、上門送餐(15.75萬)、智能技術輔導(13.24萬)。

孤老

南京養老志愿服務聯合會(下稱“聯合會”)的辦公室在玄武區的一幢商住兩用公寓里,兩層五十多平方米的空間有樓梯貫通,一樓擠擠挨挨地擺滿辦公桌,二樓的一半也被辦公桌占據,另一半放著茶臺、沙發、長幾,布置成簡易的會客室。這個僅有十余人的社會組織,承擔著南京市時間銀行的日常運營工作。

會長史秀蓮年近四十,是個有親和力的女人,她的娃娃臉長相和天真氣質與她略有年代感的名字并不相符。聯合會小一輩的姑娘覺得史秀蓮是個矛盾體,“生活中很女性化,是會穿亮色衛衣的少女,但工作中又有男性化思維,以解決問題為首要目標。”

李照明上門為老人理發

被問及為什么會關注養老問題時,史秀蓮每每會從20年前在淮安農村遇見的一位老婦說起。

2002年,剛上大學的史秀蓮參與了學生會“關心下一代”的慈善活動,給淮安農村的困難兒童送物資。相比于富庶的蘇南,蘇北農村的貧困讓史秀蓮感到陌生,下完雨的土路成了泥坑,上面還漂著牛糞,她幾乎是跳著走完村里的路。史秀蓮還給孩子們準備了火腿腸和夾心餅干——聽說孩子們從沒見過這些零食。家里沒有大人,端茶倒水由孩子們自己招呼,他們的父母在外打工,爺爺奶奶下地干活。史秀蓮覺得這趟行程似乎缺了點什么,她想見一見孩子的家長,對接的孩子興奮地說:“我奶奶中午在家,特意給哥哥姐姐們做了好吃的。”

那頓飯吃的是菜餅和炒雞蛋。老婦拉著史秀蓮說話,史秀蓮問: “只有你和小孩在家,萬一身體不好怎么辦?”老婦說有赤腳醫生上門,實在不行就給兒女打電話。

那時史秀蓮沒想太多,她只是模糊地察覺到一個兩難的問題——年輕人留在村里會貧窮,離開村莊去打工,物質生活水平或許能因此提高,但孩子和老人卻無法照料。

2013年,史秀蓮已經是一名青年教師,任教于鐘山職業技術學院的老年服務人才培訓中心,并參與南京市老年人健康能力評估工作。調研走訪時,她在拆遷安置小區遇到了一個獨居的老人。

“我們去他家發現門沒鎖,就用磚頭在門后抵著。敲了門以后,里面有人說進來,門一開就看到客廳柜子上放了好多瓶白酒,還有看上去值錢的擺設。”史秀蓮回憶當時的場景,“我一直問人在哪,他說在房間。我們到了房間發現,原來老人的腿腳不方便,如果上廁所,他從有感覺時就要起身用四腳拐杖往衛生間挪了。”

史秀蓮忍不住問他,為什么用磚頭抵著門,而不交一把鑰匙給物業。老人回答,因為兒媳婦每天中午來送飯,社區工作人員也經常上門,用磚頭更方便。史秀蓮不理解,家里擺著這么多值錢東西,不怕招賊嗎?是什么原因促使他一定要這樣留門?

老人終于開口,稱鄰里之間很好,不怕招賊。抵著門是因為之前他摔倒在地不能動,拼命地求救,但關了門隔音效果太好,外面沒人聽到,也就沒人幫他打電話給子女,他索性躺在地上,等身體恢復了才自己挪到房間打電話。他的兩個兒子其實特別孝順,也特別有出息,大兒子在上海,小兒子在南京,但因為生活不便,不住在一起。老人怕萬一再摔倒沒人幫忙,就不再關門,“(如果)有事,喊了至少有人聽見。”

“為什么不去養老院呢?”史秀蓮給出建議,“讓專業的人照顧你,兒子兒媳婦也不用操心。”

“不行,”老人干脆地拒絕,“如果去了,人家會說我生個兒子沒屁眼,不管不顧的。”

這樣的情況不是孤例,史秀蓮接觸過很多老人,講到兒女的時候,他們眼睛閃著光,驕傲地夸孩子有多優秀,直到說孩子有多久沒回家,那一刻語氣立馬變了。

史秀蓮想到自己的父母,“我也是這樣,我也好久沒有回家了。”

史秀蓮在大學參加志愿者宣講活動

誰的時間更值錢?

史秀蓮是溧陽人,在南京工作,父母留在溧陽老家。她有時會突發奇想,如果有一個工作在溧陽而父母在南京的人能夠跟她互相幫助就好了,父母可以得到照料,她也能在這座陌生的城市擁有一份牽掛。“每個人活著的追求都不一樣,我追求的始終是情感。對于大多數平凡的普通人來說,相互之間的幫助和關心是我們碰到困難時最大的支撐力。”

然而,史秀蓮知道,單純依靠善意來做善事很難。“國內有好幾個案例,幫了別人以后被訛上了。”史秀蓮想,有沒有一個讓大家能放心地付出和接受善意的方式?

巧合的是,2014年南京市棲霞區堯化街道某社區請專家團隊設計一個激勵式的志愿服務機制,史秀蓮也參與其中。“那個街道有很多拆遷安置戶,整體文化水平相對較低,拆遷安置后不能繼續種地,手上有錢也不愿意去做收入低的工作,很多老人不知道該干什么。社區希望通過志愿服務機制讓他們有事可干,還有成就感,同時又能為社區做一點貢獻。”

這個方案即是“721志愿服務模式”,就是說,做了一項志愿服務后,付出的時間70%用來儲存,20%兌換物品,10%兌換現金,儲存的時間可以換取同等時間的服務。這項計劃的精細之處在于,設計團隊參照各類服務的市場價值,設定了一套以時間為衡量單位的加權體系:例如醫生看診、理發師剪發等有專業技術含量且需持證上崗的服務,服務時間按照1:1.5或1:2的權重記錄,而像保潔家政這類基礎服務,則以1:0.5的權重記錄。史秀蓮解釋,“設計權重的目的也是為了激勵,不然醫生會覺得我的時間還不如保潔員。”

“721模式”在社區順利推行,一個基金會承擔了物品和金錢的兌換費用,志愿者雖然得到的物質回報不多,但收獲了價值感。從社區的角度考慮,志愿服務能讓一些失地農民逐漸習慣城市的生活方式,跟社區產生“粘性”。

隨著史秀蓮團隊對老人、機構、居家評估的增多,“時間銀行”的想法在“721模式”的基礎上逐漸成型。史秀蓮借用了這一舶來的名稱,它很容易讓人聯想到時間存儲的本質。當2017年史秀蓮和聯合會接受南京市民政部門委托、認真考慮成立“時間銀行”時,她很快就發現“721模式”模式有兩個弊端,使得它難以在其他地方復制,也難以長久。

第一,需要費用維持,志愿者和服務時間越來越多,兌換出去的30%物品和現金就越多。第二,加權體系由市場價值決定,而市場價值會隨著地域和時間變動,不可能固定成一套通行標準。因此,史秀蓮認為應該將這兩個弊端從規則里剔除,讓時間銀行成為一個純粹的志愿行為,不涉及金錢和物品的兌換,同時,去掉權重,各項服務將不再有高低貴賤之分,只以實際時間來計算。

但去掉物資兌換和權重的想法讓其他參與者抱有顧慮,史秀蓮記得團隊圍繞這個問題爭論了多次,“他們覺得但凡不給激勵措施,不給錢了,就沒有人參與這件事。他們也不認同,比如一個大學教授、一個高材生,時間和保潔、水電工人的價值一樣。”史秀蓮的態度很堅決:“我們的志愿服務對象是老人,我們調研過幾千家養老機構、上萬個居家老人,知道老人的需求。絕對有一部分人是沖著激勵去做事的,但還有一部分人是什么?想自我實現、想服務社會、不想和社會脫節的人。他不只是為了將來能用那一個小時才去服務一小時,還為了滿足自己精神層面的需求,而人活著的每一天都有精神需求,希望被別人需要和認同。”

南京市民政局養老服務處在社會福利院慰問老人,坐排左二是處長周新華

至于權重——“時間面前,人人平等。當你躺在床上需要別人給你送份飯的時候,你的時間不比別人的貴重,如果你覺得別人的時間不值錢,那么沒有人會愿意幫你。”

我幫你,然后他幫我

如果說“721模式”針對的是一個社區的拆遷遺留問題,那么“時間銀行”則對應著整個南京市的養老困境。

南京市民政局養老服務處處長周新華是個五十多歲的中年人,在養老口干了十幾年,他深知南京真實的老齡化狀況比數據呈現的更為嚴重,“南京是科教之城,每年無數外來的大學生增加了戶籍人口的分母,稀釋了老齡化比例。”

在周新華看來,養老問題的主要矛盾是人才嚴重缺失,很難在短期內解決,而政府在養老工作的主導作用,不在于“包打天下”,而在于建立機制,進行監督。“政府可以為困難老人購買上門服務,但可能給全社會的老人買嗎?不現實。”

周新華希望建立一個機制彌補專業人才不足的問題,而史秀蓮有“時間銀行”的想法,在這個政務氛圍相對寬容的城市里,碰巧兩個人都有一些勇氣。史秀蓮記得周新華說過一句話,“只要規范標準里面,沒有明確不可以干的事,作為政府就應該去試著干,應該敢于創新。”

2017年,在民政局批準下,南京養老志愿服務聯合會由二十多家養老機構和居家養老服務中心合作成立,史秀蓮擔任會長,負責正式展開時間銀行的區級試點。

此前,史秀蓮看過很多時間銀行的失敗案例,它們多由公益組織發起。她認為時間銀行由政府主導能夠保障安全性,包括志愿者和服務對象雙方的人身安全,以及志愿行為記錄的數據安全。周新華的想法一致,“誠信是制度的開端,首先要保證真實,有政府信用背書,將規則寫進條例。還要由政府兜底,設立基金,幾十年后如果(時間銀行)不在了,至少有補償。”

馬群社區的嘉岳養老工作服務站是時間銀行第一個服務點,區政府和街道辦事處非常支持,但試點初期沒有資金,史秀蓮需要用自己的積蓄墊錢裝修,她的父親也來幫忙刷墻、搬木頭。馬智才覺得她很不容易,經常來幫忙。史秀蓮跟他講時間銀行的概念,“現在做志愿,將時間累積起來,未來可以兌換同等時間的服務,你幫他,別人再來幫你,形成社區循環。”隨后馬智才成為了第一批志愿者。

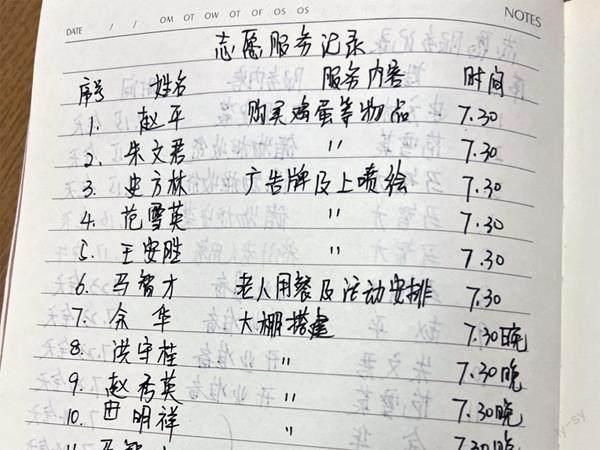

2017年,時間銀行線上平臺還未搭建時,史秀蓮用手賬本記錄馬智才等志愿者的服務時長

那年招募了十幾名志愿者,年齡在60歲至75歲之間,馬智才71歲,年紀偏大,但身體硬朗。他一個人獨居,是個閑不住的人,年輕時喜歡騎自行車、跑步,年老了跑不動,也要每天早晨繞街道走上一大圈。做志愿者時,他主要的工作是幫忙給殘疾老人送餐。

“一些殘疾(老)人,子女即使住得近也管不了,設身處地地想,如果我自己活得這樣,我希望有人來幫我。” 馬智才說。送餐時,他會順手幫忙清理桌子上的剩飯剩菜,洗碗,倒垃圾,“送餐也是為了能每天去看一眼,萬一發生意外能及時知道。”從2017年到2021年,馬智才堅持做了四年志愿服務,直到他過了75歲,年紀大了,才退下來。

馬智才熱心助人,卻不喜歡麻煩別人。聯合會工作人員去看望馬智才,他擺擺手說,“我不是為了回報才做志愿。”工作人員認真問:“如果是你應得的時間,你會用它來享受服務嗎?”馬智才想了想,“我會。”

史秀蓮知道老一輩人的這種心理,她經常鼓勵那些有活力的老人:“在能夠為社會做事情的時候,盡量去做,在享受服務的時候,不要害羞。”

好人記錄

2019年7月17日,南京市政府辦公廳發布市級層面統一的養老服務時間銀行實施方案,要求街道、社區建立時間銀行服務點,“主要開展時間銀行政策宣傳,幫助老年人發布服務需求,指導市民注冊時間銀行志愿者,根據需要開展志愿者培訓,協調志愿者與老年人的服務對接等工作。”現在,全市服務點數量達到1322個,覆蓋了每一個社區。

江北新區葛塘街道時間銀行連續兩年獲評優秀服務點,田華是其中的芳庭社區服務點的負責人,史秀蓮對她的印象是“一個充滿能量的女人”。田華年過半百,打理著一頭知性的短燙發,常化著淡妝,穿連衣裙和小高跟鞋出現。為人熱情,又能妥善照顧到他人的情緒和尊嚴。她做過最令人稱奇的一件事,是發動社區殘疾人自愿組成輪椅車隊,拿著大喇叭幫她宣傳時間銀行政策。

要讓社區里的每個人了解、接受時間銀行這一新概念需要費苦力。田華于2019年底接手服務點,不久后便碰到新冠疫情暴發,封控在家的日子,她向社區要了60歲以上老人名單,拿到三千多個聯系方式,每天打一百多個電話,把所有老人的基本情況摸排了一遍,制成Excel表格。解封后,她上門拜訪獨居、重病老人,不好空著手去,就拿一袋鹽、一管牙膏這類小物件,“伸手不打笑臉人啊,我告訴他,我們這里(服務點)可以量血壓、測血糖,可以下單叫志愿服務,有需要嗎?”

田華陪老人在小區散心

社區里的志愿者大多是活力老人。在志愿者接單后,田華會跟對方溝通,告知老人的情況,“有的人喜歡聊天,我們會建議他接空巢老人陪聊的單子,有的老人因為分房跟子女鬧掰了,我們得提醒他聊天的時候避免子女話題。”

除了單獨的上門服務,時間銀行也有團體志愿服務,服務點可以對接一些專業團隊開展集體服務和講座。智能手機應用是最熱門的一項,田華舉辦了很多次,她鼓勵社區的老人們都來學。“會用手機的老年人,生活狀態(跟不會的比)完全不同,首先學會加微信、交朋友、語音聊天,然后學在線支付、打車、購物。預約掛號也得學,好多人不學,我說不行,不要大清早地去醫院排隊掛號。現在教會了,他們覺得可好用了。”

王躍是專業理發師,擁有四五家門店,從2016年起經常去養老院公益剪發。認識田華后,王躍了解到時間銀行,便開始帶著徒弟,每個月進社區展開一次義剪,也接一些上門理發的志愿訂單。有的老人行動不便,理發成了一件艱難的事,王躍最近幫助的一名老人自半年前臥床后再沒理過發,他剪的時候,需要四個鄰居幫忙抬起老人的上半身,停停歇歇,用半個多小時才剪完。

王躍喜歡看老人們剪完頭發后對著鏡子笑起來的那一刻,“剪發前后呈現出的狀態很不一樣,剪完立刻變得精神了。”相比于在店里給客人剪,他覺得做志愿的時候更輕松,更開心。他會跟老人們聊天,逗他們開心,像是回到小時候跟奶奶一起住的情形。

以前,王躍覺得老年離自己很遠,和老年人接觸多了,他越來越感覺人的一生很快。有時候老人們跟他講自己年輕時的工作、榮譽,他會想,“以后我給孫輩們講什么呢?”

這時,他體會到時間銀行比起零散志愿服務的好處,“時間銀行是有記錄的,以后我就可以給孫輩看,我一生中有多少時間用于服務他人。這個數字甚至可以寫在墓碑上。”

他相信這份記錄會不斷促使他向善,“我想做壞事的時候就會掂量,我已經做了那么多好事,為一件壞事前功盡棄,值嗎?”

善意的循環

服務點剛成立時,87歲的謝成英一度是田華在時間銀行的重點服務對象,她獨自居住,年輕時拉扯三個兒女長大,到老時,兒子距離很遠,大女兒身體不好,小女兒工作繁忙,都無暇顧及她。過了一段時間,田華發現,謝成英不怎么需要她了,再過一陣,謝成英的小女兒問田華:“我媽什么時候多了個女兒?”

王春花就是多出的“女兒”,跟謝成英是同一層樓的鄰居,今年67歲。2017年,她母親病逝,她來芳庭社區看房時碰上謝成英,發現謝跟她母親同歲時,覺得很有緣分,忍不住說了一句:“以后我們就要做鄰居了。”

但接下來的兩年,兩人交往并不多。王春花性格內向,不善交友,她怕貿然搭訕對方不高興,“畢竟年紀不同,覺得有點難接近。” 謝成英則是風風火火的性格,還有些“愛管閑事”。她自稱是“討人厭的老婆子”,看到小區保潔阿姨將死鳥隨意扔在樹叢,擔心腐爛后氣味難聞,她立刻上前勸說,對方不聽她就打電話給物業、社區居委會,直到事情解決。謝成英還跟一伙年紀相當的老姐妹每天打太極,對于內斂的鄰居,她并沒有過多注意。

直到2020年,田華又一次上門為謝成英服務時,看到王春花站在門口往這邊張望,田華招呼她:“王姐,要不要跟我們一起來幫助謝阿姨?”王春花就此成為了志愿者。每周時間銀行為80歲以上老年人免費發放3小時,謝成英的小女兒會幫她下滿3小時訂單,諸如陪聊、保潔、助醫等等,指定王春花接單。在相處的過程中,她們發現彼此很聊得來,漸漸地兩人在一起的時間越來越多。

王春花與謝成英,兩人相處恰似母女。圖/本刊記者 聶陽欣

謝成英細數:“早上她來喊我起床,給我倒熱水,很細致,上午陪我買菜,重的東西她要幫我拿,我不讓,畢竟她也到這個年紀了,但她就是要拿。中午她回去給老伴做飯,下午又來陪我聊天。”王春花以前從事服務行業,練就一副好脾氣,有時候謝阿姨想休息,問“你什么時候回去啊?”王春花就笑:“你要我走我就走啦,你等會兒不要想我。”

在時間銀行記錄里,是王春花在幫助謝阿姨,但王春花心里覺得,她才是更受益的人。謝成英填補了她心中母親位置的空白,“我認她作干媽。”王春花的老伴有些大男子主義,平時兩人幾乎沒話說,只在每月去醫院時,老伴主動跟她開口,“幫我去拿藥。”而王春花的娘家姊妹不在身邊,體己話只有跟謝成英說,“她很牢靠,她有一群姐妹,但我說什么,她從不會往外說。”

王春花曾跟田華說過一回,覺得在時間銀行下單太麻煩了,但田華堅持要她累積時間,“你到歲數了,不一定能碰上像你這么好的人。”田華樂于看到人與人通過時間銀行這個“橋梁”找到情感慰藉,同時她是理性的,“有記錄,有回報,這才是對善心的認可,才能形成良性循環。”

時間的獎勵

時間銀行在設計之初考慮了多種可能出現的情況,例如為了防止通脹,每個人時間賬戶的上限是1500小時;為了防止私下交易,只允許近親屬之間互相贈送;如果志愿者要離開南京并退出時間銀行,賬戶上的時間可以按照非全日制小時工工資標準的10%得到現金補貼。

聯合會副會長錢巍介紹:“每年南京市政府設立1000萬元基金用于支付這筆補貼,作為獎勵性質。但是,自設立以來,沒有用掉一分錢,離開的人都把自己的服務時長捐贈給了公共池,給有需要的老人。”

除南京外,史秀蓮團隊目前已在青島、無錫等地展開了時間銀行試點,她希望時間銀行能夠全國推行,通存通兌,“無論你在哪一個城市做志愿,都能照顧到老家的父母。”她的老家溧陽還未推行時間銀行,“我父母還沒受益,這也是我努力的原因。”

有朝一日時間銀行運作穩定了,史秀蓮還有一個更大的心愿,“我希望時間銀行能讓更多的年輕人尋找真實的自己,在更適合自己的位置上發光發熱。”在鐘山職業技術學院,史秀蓮進入養老專業之前,教授的課程是“大學職業生涯規劃”,搭建時間銀行似乎也成了教授這門課的延續。

史秀蓮在辦公室參與主題為積極應對老齡化的線上會議

聯合會根據2019年的數據做了一個統計,時間銀行非養老專業的大學生志愿者,在畢業后從事養老行業的比例達到10%。“這個數據非常可觀,也許這些大學生不清楚自己到底適合做什么,沒考慮過養老行業,時間銀行就是他們探索自己的工具。”

時間銀行可供選擇的服務在不斷增加,從當初的“五助”——助餐、助浴、助潔、助急、助醫(涵蓋老人的生活需求),到目前的“七助”——增加了助學、助樂(照顧老人的精神需求)。又出現了無法被歸類的新需求,例如法律咨詢。田華曾遇到一位老人在兒子去世后跟兒媳婦爭房產的情況,便請史秀蓮推薦了一位法律專業的志愿者。

史秀蓮覺得時間銀行的“先存后用”本身也具有教育意義,“年輕人做志愿,可能要幾十年后才會用到這些時間,但所有的付出都是有回報的,是一種延遲的回報。” 在她看來,現在的教育追求及時反饋,是短平快的“現世報”,而人生中最好的獎勵只有沉下心來,堅持做有意義的事,通過延遲回報才會得到。

她用開玩笑的語氣說:“可能當下一小時值20塊錢,30年后一小時值50塊錢,錢會越來越不值錢,時間會越來越寶貴,這是社會給予的獎勵啊。”