動畫的窄門

孟依依 楊楠

陳蓮華,獨立動畫導演、費那奇動畫周創始人之一、北京電影學院動畫學院教師,代表作《 溫柔殺手》《桃花源》 《 翡翠罐子》 等,與動畫導演安旭合作《 西湖醋魚》 、節氣系列等。

21世紀初,隨著“閃客”時代的到來,中國的獨立動畫異軍突起。

起初,獨立動畫大多用Flash軟件制作,低成本,非專業,品相比較粗糙。但鐘情于動畫的創作者很快開始了嚴肅創作之路,且陸續在國際動畫節上嶄露頭角:2005年,陳蓮華的《溫柔殺手》入選昂西國際動畫節,2009年,楊宇的《打,打個大西瓜》入圍第二屆葡萄牙動畫影展,2010年,劉健的《刺痛我》入選昂西國際動畫節最佳動畫長片獎競賽單元,雷磊的《這個念頭是愛》獲渥太華國際動畫節最佳動畫短片獎。

與以往的中國動畫作品不同,它們與時代更合拍,像法國《電影手冊》在評價《刺痛我》時所說:“它不具有上海學派的大師范兒,不是中國上千年繪畫傳統的回響,更沒有講述一些關于和尚和猴子的故事,以及表達一些山水之情。而是來自于一個完全默默無聞的劉健。帶著不露聲色卻決不妥協的態度……標志著中國動畫電影生機勃勃的回歸。”

2010年后,以獨立動畫為職業的獨立動畫人出現,那一時期,國內也先后出現了各類相關節展,比如2011年,動畫人皮三創辦中國獨立動畫論壇,這是中國第一個獨立動畫的節展,并且持續舉辦至今;比如2012年的西安國際動畫電影節,不過它只舉辦了一屆;除此之外,還有國際大學生動畫節之類的院校節展。

“先鋒”,“實驗”,獨立動畫往往又和這些詞掛鉤,它們擁有天才的創作者和熱情的觀眾,同時也面臨著糟糕的商業環境。在這并不算長的一二十年中,獨立動畫人如何摸索自己的發展路徑,如何在對創新和自我審美的忠誠之上,探尋動畫的邊界和核心?就此,我們找兩位獨立動畫導演聊了聊。

陳蓮華 動畫是對人精神世界的關注

陳蓮華把自己的四格漫畫做成Flash動畫的時候,只花了一天時間。他找公司的同事配音,大家都過來看,覺得新奇有趣。那是2000年前后,“閃客”時代的開端。

現在講起來可能有點老派了——“閃”取自動畫制作和視頻播放軟件Flash,“閃客”即是用Flash制作動畫的人,但1997年引入中國的Flash確實提供了一種可能:一個人用一部電腦可以完成一支動畫片。

“閃客時代是一個短暫的自主創作浪潮,這些人里頭就有有美術、電影或者當代藝術意識的人。”陳蓮華說,“因為是純個人的,做作品也是完全自發。”后來他改編漫畫,又做自己的漫畫動畫,越做越長,做了大概九個,叫作“CSP(Comics Short Play)劇場”。

陳蓮華從小喜歡畫畫,他也沒有真的學過,只是一個人悶頭在家里畫,每年寒暑假都是如此。他想做動畫,可又覺得那看起來比漫畫復雜太多,需要的人力一定也多得多。高中時期他的漫畫在雜志上發表、連載,推出單行本,被他稱為“曲線救國”。陳蓮華高考那年(1996年),電影學院動畫專業只招專科生,而家里人希望他好好讀書考上本科。

上世紀90年代,日漫潮來臨,積極尋求畫面表現力和敘事創新的日漫沖擊了本土審美,大量加工片(海外動畫在中國制作)涌入。加工片工作之要義是填補已完成前期、后期動畫的中間幀,從業者一個月能有幾千塊的收入,是那時候的“金領階層”。但高報酬實際是由國內外收入落差帶來的,金領階層并沒有擺脫體力勞動的宿命。

陳蓮華也模仿了一陣少男少女漫,但很快失去了興趣,因為“文化的內容不太強”。像家里人期待的那樣,他考上了大學,念完行政管理專業,但畢業后又跑去互聯網公司做美工、漫畫編輯,在那里成為了最早一代“閃客”。

“CSP劇場”之后,陳蓮華接連做過《比比巴》《新比比巴》《Cool look(冷眼)》。《Cool look(冷眼)》的最后一集叫《溫柔殺手》,沿襲了整部動畫一千零一夜的結構和懸疑畫風,講述一位馬大哈殺手任務失敗的故事。陳蓮華第一次去參加動畫節就是憑借這部6分鐘的短片,2005年,《溫柔殺手》入圍法國昂西國際動畫節、加拿大渥太華國際動畫節、韓國首爾國際動畫節。

時隔17年,陳蓮華仍常常提到伊果·科瓦廖夫,一位俄羅斯導演。他在渥太華看過科瓦廖夫的動畫片,“畫的是具體的俄羅斯人的東西,散發著東方味道,又有一些變態趣味和神經質的感覺,那也是我特別喜歡的。”陳蓮華后來買到一張科瓦廖夫的碟片,20歐元,里面是一支15分鐘左右的動畫片,他看了上百遍。

顯而易見的是,科瓦廖夫對陳蓮華的創作產生了影響,他筆下的人物造型逐漸渾厚,更重要的是,原先的敘事方式被打破,故事不再遵循起承轉合的走勢,甚至只講一半。一個在他的創作中占據母題式位置的內容也逐漸成型:生死與無常。

回國后,他開始參與制作中央電視臺綜藝頻道推出的一檔日播動漫欄目《快樂驛站》,用動畫方式演繹經典相聲、小品、歌曲等。陳蓮華負責動畫造型設計,“那時候中國動畫制作有一個挺大的變化,就是在市面上大部分動畫還是電視動畫的時候,為了壓成本,好多公司開始用flash做動畫。比如《快樂驛站》大規模批量生產,日播,一天10分鐘,而且因為播出要統一,所有的 flash動畫被摁成了同一個風格。”陳蓮華意識到,在電視臺做動畫很難發揮自己的風格。

他的直屬上級、《快樂驛站》的節目統籌安旭是一位經驗豐富頗具才華的動畫導演,兩人年齡相仿,趣味相投。他們都喜歡年畫和皮影——“一方面她們都是平面空間的概括,另外一方面她們都帶著過去中國底層社會的氣質,這種氣質帶著腐朽,粗鄙,狡獪,和魯莽”,也都喜歡帶些呆傻有趣的人事物——安旭形容為“苶”(nié,好像遲鈍,又像智障,莫可名狀的一種氣質)。

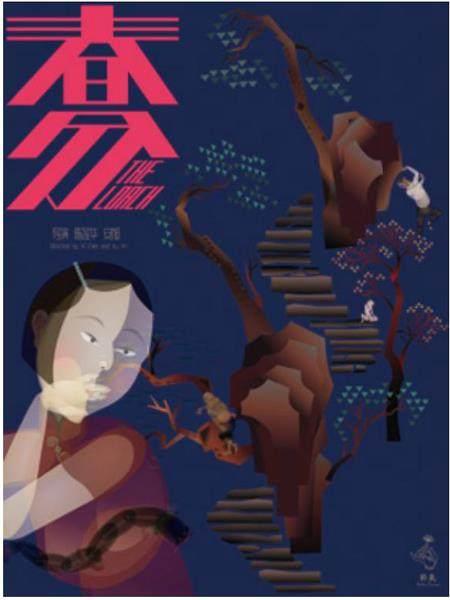

2008年,陳蓮華與安旭開始合作動畫短片。他們創作了八部有著個人風格的短片,每一部都以節氣命名,《冬至》講的是被槍殺的醫生靈魂出竅,與他的情人、軍閥姨太太最后一次見面,《處暑》的靈感來自一張民國時期的照片,重在構圖,《大寒》則像是一首詩,兼工帶寫,幾無情節。“我們看一個片子成不成立首先看美術是不是有一定的獨創性,然后在其他方面有沒有突破性。如果是自己覺得沒意思、也已經有人做過的東西,這片子就不成立,就不會做。”陳蓮華說。

這是他創作的成熟階段,有一位創作上的知己,又一同在國際動畫節展上屢屢獲獎。而他試圖探討的方向,如他在一部短紀錄片中所說,“最核心的一個東西就是中國傳統的繪畫,過去的那種氣質,它要動起來到底應該什么樣子是最好呢?”他想找到一個系統,使動畫置入其中也可成立。

“但我一個人做不了這件事,應該一大幫人,比較懂中國傳統的人。”如今他說,“因為說白了是把時間性用到中國傳統的趣味當中去,有一種勁兒,一種味兒,而中國傳統的趣味有很多樣子。我能調動的資源有限,我自己畫畫也畫得不好,所以只能是玩一玩,試一試。”

2019年,第一屆費那奇北京動畫周舉辦,陳蓮華是創始人之一。動畫周的名字取“費納奇鏡”的意象,也表露出使動畫離開電影回歸其本體的決心。他們組織放映,設置論壇、獎項,已有三年。每年,費那奇組委會大概會收到700部作品,其中國內與國外各占一半,國內創作者的作品中,學生作品占九成。

“真正能夠持續創作的動畫人,做自己喜歡的作品的其實非常少,數不出來幾個。”離開公司后,陳蓮華在北京電影學院任教多年,在高校任職是不少獨立動畫導演的選擇,相比投身廣告或游戲行業,學院環境相對能讓創作者保有自我表達的余力。

“動畫節常常有學生單元,包括student和graduation作品,它們的界定一般是畢業作品、畢業之后的第一個作品。還有一個professional單元,畢業之后創作三個作品就可以稱為專業,但很多是做不到professional單元的。”缺少創作者是獨立動畫領域最顯著的問題,不過陳蓮華倒不悲觀:“以前人對精神世界的關注不多,吃飽穿暖然后看大片挺爽的。但慢慢發現有些東西給你帶來的精神滿足感是商業帶來不了的,現在這樣的人多起來了。”

動畫節展的出現給動畫人展示作品、交流經驗提供了機會,費那奇動畫周也在扮演著同樣的角色。有時候陳蓮華會覺得費那奇像他高中時候的筆會,那時他畫漫畫投給雜志社,雜志社不定期組織作者們一同出游,“夏天的時候,雜志社弄筆錢帶一大堆作者吃一通喝一通,就像古今中外文人干的那樣。”他笑起來,“那個時候大家都差不多大,可以一起交流感受,因為平時身邊沒人交流。筆會的交流非常有意思,比如有人當時跟我說,他說講故事這是天生的水平,是學不來的,我第一次聽到這種說法,后來覺得很有道理。還有人說一個人到最后就得有作品,沒作品的話說什么都沒用。實際上大家也都一知半解,都特年輕,又覺得特別過癮。”

說到他畫畫的最初目標,其實只是想做出一個滿足自己喜好的作品。

2014年,安旭生病。病中幾年,兩位好友仍持續討論節氣的創作,有時候天氣好,陳蓮華會陪安旭去家附近的公園散步,講得興起,能一連走上幾小時。

2017年,安旭病逝。

有好幾個月,陳蓮華完全無法繼續創作。然后,到2021年完成《白露》,2022年完成《春分》。在《春分》中他回到了最初的創作方式,用flash矢量作圖,在規則圖形里創造變化,搭配不同透明度以實現虛實,擺弄不同組合來制造疏密。故事只講一半,言盡而意未盡。但他想,節氣系列就到《春分》為止了,就好像一個階段的總結和告別。

陳蓮華至今天仍是一個閃客,一個人用一臺電腦完成一支動畫。“原來我們研究過一個事兒,我們發現學動畫的孩子好多都社恐,還有好多得抑郁癥,就想是不是學校招生的問題,或是學校的管理機制的問題,學生來學習了以后變成社恐或抑郁了,后來發現其實也不是,很有可能是原先這個孩子就是一個不善交際的人,他才會愛動畫。動畫在某種程度上,在一個人幼年的時候是對他的一種撫慰。”

“我做商業動畫完全得不到任何樂趣,我就想樂趣到底是什么?其實有一種興奮感,有一種撫慰,有一種療愈,這就是我很難離開它的原因。”

周圣崴 不必在工業體系中做螺絲釘

周圣崴的電影《藝術死了》是這樣開場的:周圣崴,一名剛剛憑著動畫電影《女他》獲得上影節最佳動畫長片提名、以瑰麗想象和繁復寓意而嶄露頭角的青年導演,迷茫地開始新一天:他找不到機會,也無法開始新項目。

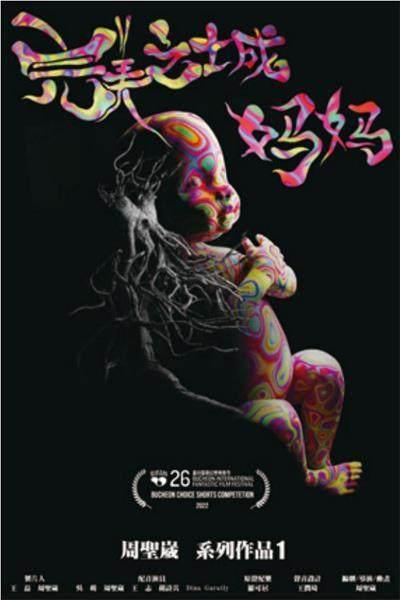

這部荒誕不經的《藝術死了》,故事半真半假,講的都是周圣崴真實的內心想法:藝術沒有死,他要完成自己的藝術。作為一名青年導演,周圣崴的成績還算不錯:上影節金爵獎提名,FIRST青年電影展最佳劇情長片和最佳短片提名。2022年,他的系列動畫短片《完美之城》入圍了Fantasia國際奇幻電影節主競賽、富川國際奇幻電影節主競賽等國際電影節。

周圣崴,1991年生,導演、編劇,畢業于北京大學,南加州大學電影學院在讀,代表作《女他》 《 藝術死了》 《 完美之城》 等。

周圣崴的作品形式多樣,比如以幾萬張生活垃圾實拍照片組成的定格動畫,或從監視器視角展現的家中物什相愛故事,或以手機和Go Pro拍攝的偽紀錄片。但這些,都被周圣崴稱為被逼無奈。復雜精巧的世界架構與故事情節在他腦海中反復上演,他卻沒有機會以傳統電影長片的形式呈現。

他嘗試擁抱電影工業體系,但最終失敗——他與電影工業互相厭棄。30歲這年,為了掌握新的技術,周圣崴決定去南加州大學電影學院讀書。他如愿學習到了三維動畫制作、虛擬制作、動作捕捉等等技術,能夠以一己之力呈現出他腦海中的故事,《完美之城》系列就是他的第一次嘗試。

在采訪中,周圣崴分享了許多同學或網友的作品,為了向我們展示個人創作者依托開源技術能夠做出多么豐富和有趣的影像。而他,在掌握了新技術后,終于有了不必加入電影工業的信心。放下迎合他人的擔憂后,他只專注于自我挖掘和自我表達。

以下是周圣崴的口述,講述了一個動人的故事:技術給人以自由。

1

我決定來讀書時,身邊有很多反對聲。當時正好《藝術死了》拿了獎,大家都建議我趁這個勢頭趕緊多搞一搞,趕緊孵化,走一波創投,或者去幫一些電影公司拍他們立項的項目。

如果愿意進入電影制作的工業系統,或者是圖個名、賺個錢,這樣做無可厚非,那都是個人選擇。但我不想做這個事情。人生這么短,我想做點有意思的事情。賺錢這件事,我可以去別的領域,沒必要交換自我意志。

我嘗試過幾次,但我真的沒法擁抱電影工業。《女他》(由五萬八千張實拍照片組成的定格動畫長片,講述女性覺醒和復仇的故事)最開始是想做一個工業系統下面的軟科幻類型片,由真人出演。但當時沒那個機會啊,用了各種各樣的辦法就是找不到機會,但就是想說這個故事,怎么辦?只能用身邊的東西去講述了。還好自己當時的創作直覺還算敏感,找生活垃圾這個材質去展現也不是太違和,那本來就是個很詭異的故事,跟生活垃圾也能卯上。但這并不是我主觀想要做成這樣的,是被逼出來的效果。

但經過《女他》和《藝術死了》,我現在是主動要去做動畫。我已經看到了電影工業是什么樣的,大概知道游戲規則要怎么樣,我覺得我不合適。我也意識到,憑我當時的技術手段,拿相機拍定格動畫,或者是拿手機、Go Pro這種移動設備拍,沒法完全實現我的想法。我需要學一些新技術,并且這個新技術要具備一個特點:能夠脫離工業系統,能讓我一個人就把我腦海中的世界創造出來,不需要借助大團隊,不需要細致分工,不需要有各種各樣的螺絲釘在里面運轉。

2021年,我進入南加大的跨學科動畫與數字藝術專業(Expanded Animation Research + Practice )學習。這是一個交叉性很強的專業,把數字藝術與心理學、人工智能、生態環境等方面做結合,與之前的動畫專業很不一樣。我覺得現在傳統動畫專業越來越工業化,培養的人也是越來越螺絲釘,南加大也是這樣,與建院初衷都有些背離。

我來美國的目標,就是學到新技術,用個人的方式呈現我腦中的世界。無論《女他》還是《藝術死了》,最開始我腦海里都有一個宏大的世界架構,但因為技術限制,就只能做成現在這樣。

2

在南加大,我們要上一些基礎課,同學里面也有一些美國動畫行業的從業者。很快我就發現,我的方法論與動畫工業挺不一樣。動畫工業里,每個人都有自己的角色,比如分鏡師,剪輯師。而且動畫沒有劇本這個概念,故事是畫出來的,不是寫出來的。當然最開始會寫一個故事的雛形,但是把控故事核心的不是編劇部門,而是分鏡部門。分鏡部門不停地畫,很多人在一起討論故事,最終畫出一套故事板,就差不多能講出故事了。

但我是電影邏輯,先有劇本,再視覺化。因為多數時候都是我一個人創作,所以更多展現我腦海中的畫面和感覺。最核心還是劇本,分鏡只是我視覺化的過程,不能承擔講故事的責任。

以上這些,說的是我與工業動畫的不同,不針對獨立動畫和藝術動畫。獨立動畫就完全自個兒搞,這些差異沒那么重要,甚至叫不叫動畫都無所謂,也可以稱之為電影或者數字作品。

《完美之城》第一集片長12分鐘,畫面部分我做了一個半月,聲音又做了差不多一個月,合起來大概兩個半月。我覺得現在技術的發展真的可以讓一個人做大片了。Youtube上有很多人分享自己用Unreal這個虛擬引擎的創作,真的有一個人每周更新,一個人做了一部星球大戰。他把自己的車庫變成了動作捕捉房,再通過Unreal把自己變成外星人,聲音和配樂也是他自己做的。雖然呈現的效果沒那么牛逼,但我覺得已經達到標準的工業水準了。

動作捕捉已經很成熟了:穿上設備,在鏡頭前做完動作,軟件自動生成動作趨勢,速度很快。從純技術角度,把動作套到你的角色身上,真的很明白方便,但如果要對動作做精細表達,那需要處理很久。

Unreal開發之初,是一套游戲引擎,而動作捕捉最開始的源頭,是視覺特效。《阿凡達》不能被稱為動畫吧,但它確實就是三維動畫:整個生產流程都是虛擬攝影機加動作捕捉。而第一個成功的動作捕捉角色,是《指環王》里的咕嚕。

動作捕捉與虛擬引擎發展到今天,已經與動畫緊密結合,難分彼此。當然,動畫原教旨主義者堅持不能用這種東西,要一幀一幀創作。但大部分主流動畫都融合了這些技術。這些技術,既可以在工業系統里進行批量生產,也完全可以實現個人創作。我周圍有的朋友就在做《獅子王》第二部,他們是半數據處理,半動畫師,很多工作都要與程序員合作。

而對于個人來說,掌握了新技術,就不再像傳統電影那樣,需要設備、劇組、制片系統。只需要一臺電腦,就可以創作非常復雜的世界架構,可以在任何時間任何地點產出作品,說出想說的故事。只要腦海里有想法,就可以產出。

3

技術上的收獲不是最主要的,最主要還是想法或者說情感層面的。

之前在國內時,整個人還是比較浮躁,在情感的探索上比較薄。或許是因為我之前的文本都是依托類型片,從類型片的方法論進入,而不是從敘事內核進入,導致作品雖然有很多新技巧,但情感比較薄。

我也說不上薄是什么,但我現在看來,以前的作品都有點淺。南加大的課程會比較系統地講不同影像媒介的起源和流變、媒介與創作的關系。我現在的導師Kathy Smith專注于對回憶、夢境、潛意識等等情感模糊地帶的挖掘,她給了我很多啟發,第一次讓我沉下心來去認真探索自己的情感、身體、回憶和夢。這些東西我之前不會特別留意,但真的沉下心去研究的時候,會發現這像是水面下的冰川,有非常多有趣的東西值得深挖。情感很復雜,不是三言兩語能說清的,我對這種曖昧的狀態非常感興趣。《完美之城》系列完結之后,我可能會啟動一個完全脫離類型片敘事、完全focus在人的潛意識的片子,我需要找到一個更適合去表現潛意識與身體關系的敘事方式,這一定不會是類型片。

我以前很依賴類型片的框架,但我其實沒有被類型片的工業體系所接納,是個很尷尬的創作者,有點找不到方向。我有很多想說的東西,有很強烈的情感,但那個情感好像又沒那么深,比較膚淺,想說的東西好像也就那么回事。我是在探索自己,或許那時候自己太膚淺了,所以只能探索到那里。也是很幸運的,被一些電影節認可了。

倒也不是說我現在不膚淺了。就是我以前追問自己,問幾句就不知道怎么問下去了;或者說自己有一種情感狀態,反復問自己為什么有這樣的情感時,我不知道源頭是什么,會逃避。這種逃避可能與當時的環境有關:很害怕,但又不知道自己怕的是什么;有點功利,又想去迎合害怕的東西,又不敢完全迎合,一種很牽扯很微妙的狀態。有點想趨炎附勢,因為那些不喜歡的東西能帶來power,但又害怕不被接納,害怕真的去依賴它,自己就會被消磨掉。要找到適合自己的方法論,又要依托于工業體系——這是一個不接納你、你也不喜歡的體系——就是非常別扭。

但是現在不一樣了,有了新的工具,可以完全脫離工業體系了。我并不是說我這一輩子都不進工業體系,但我已經找到了一個能夠讓自己持續創作、比較好用的工具。拿著這個工具,我突然就不再害怕、不再焦慮,突然就能沉下心來,把更多的精力放在情感上,能追問自己的東西也更多了。這邊的教學很成熟,能夠引導人學會發問,去追問。或許我永遠不知道答案是什么,但現在能追問的問題比以前更多了,從這點上來說,我覺得我比以前更深入一點了。《完美之城》的第四集與第一集就很不一樣,這就是我慢慢探索的過程。所謂深、淺,我覺得主要是指情感維度能夠打開到多深。

4

我做了很奇怪的噩夢。夢到自己變成了待產的孕婦,看到自己肚子變大,肚子里的東西想要跑出來,勉強生出來之后,我發現那是個很惡心的怪物。夢里我就感覺自己很憎恨他,但這又是我生出來的小孩,有種很復雜的感情,想要改變它,把它變成我想要的樣子,這樣我才能愛它。在夢里,我抓住了這個怪物卻不知所措時,身邊突然聚集了很多人,他們對我指指點點,說你應該成為一個完美媽媽,你應該很愛它,你不能不愛你的小孩。

我覺得特別恐怖,就嚇醒了。后來我覺得這個噩夢可以成為《完美之城》中的一集,就變成了現在的動畫《媽媽》。這是《完美之城》系列的第一集,一個預言,后續會一點點鋪開“完美之城”。在這個完美之城,有一個集合了權力與資本的大型壟斷公司,叫“完美公司”。完美公司的核心產品是一個能夠抹掉負面情緒的完美糖漿,只保留開心這個情緒。我用三維動畫去實現糖漿的不停變化,很不真實但又能包裹人的感覺,市民被幻覺誘惑,我做了一個VR,沉浸式的,讓觀眾進入到這個致幻系統里。另外幾集有不同材質的定格動畫,也有用虛擬制作和動作捕捉完成的三維動畫,后者會讓《完美之城》看起來像是工業系統出來的作品,但其實不是。

說實話,我并不喜歡數字技術,數字技術給我一種虛假繁榮的感覺,但我很需要數字技術去實現我的表達。說起來,我就是先打入“敵人”內部,用敵人的方式去塑造我想要塑造的“敵人”。

Unreal與Maya不一樣,后者是傳統的動畫軟件,收費高昂,前者是開源的,提供了一個足夠開放、對不同層次用戶友好的框架。用Unreal的人很多,已經形成了新的社群,大家在Unreal的網站里互相交流合作,在各種網絡平臺上分享教程和作品。這個社群依托的是游戲引擎,所以在思維、方法論和創作方式上與現有的動畫工業不一樣。我認為在未來,個人化的以數字技術、云社群和虛擬制作為依托的新的影像生產方式會出現,從社群層面看是社交游戲,從視覺層面看是數字動畫結合真人表演,從文本層面看就是普通人能自我表達。這與手機、短視頻瓦解深度的長片影像不同,依靠虛擬制作技術實現的個人表達,可以是長片,也可以有深度,不亞于工業產品。

技術進步推動效率提高,效率提高就會引來資本的青睞,或許個人化的虛擬制作最后也會形成工業。在我看來,工業永遠都是一個僵化、龐大、滯后的大怪物,但工業也可以催生很多個人的創作者,就像我們熟知的獨立導演、獨立動畫,獨立作品能夠拓展的邊界會比過往大很多。

其實我最想表達的,就是我們有自己的身體,有身體就有立場,我們握著新的工具,就會有新的希望。