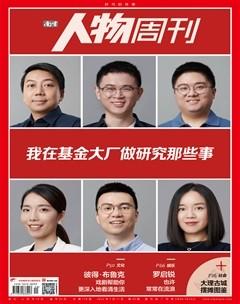

彼得·布魯克:戲劇幫助你更深入地看清生活

李乃清

圖/視覺中國

“我可以選取任何空的空間,稱其為一座空蕩蕩的舞臺。一個人走過這個空的空間,另一個人看著他,這就足以構成一出戲了。”

2022年7月2日,英國當代戲劇大師、電影導演彼得·布魯克(Peter Brook)在巴黎溘然長逝,享年97歲。布魯克在理論著作《空的空間》寫下的上述開篇,可謂他一切戲劇思想的起點,也是他全部戲劇實踐的總結。

布魯克早年在皇家莎士比亞劇團擔任導演,后在巴黎創立國際戲劇研究中心。他一生執導了八十多部戲劇,數次榮獲托尼獎和艾美獎,并捧得一座勞倫斯·奧利弗獎獎杯,曾被西方主流媒體譽為“在世最偉大戲劇導演”。

“戲劇不只是一個場所,也不僅是一個職業。它是一個隱喻,幫助你更深入地看清生活。”

布魯克是充滿哲思的探索者,他挑戰戲劇的窠臼成規,留下大量顛覆人們思考方式的作品,包括極具革命意味的《馬拉/薩德》、在高空秋千架上翩躚的《仲夏夜之夢》、解構傳統的《卡門的悲劇》和長達9小時的《摩訶婆羅多》等,此外,他還執導了不少電影和歌劇,其中,《蠅王》和《琴聲如訴》曾獲得戛納電影節金棕櫚獎提名。

“戲劇只存在于當下。當下絕非一成不變,而是瞬息萬變。中國的戲劇藝術深諳此道,中國的傳統是活的傳統。”近10年間,布魯克《情人的衣服》、《驚奇山谷》、《戰場》、《為什么?》等劇作曾在中國多地巡演。盡管年過九旬,他創作不輟。94歲高齡時,布魯克曾幽默地回應中國讀者:“《空的空間》問世已有50載。今天的我怎么看戲劇的未來?唯有癡人才會預測未來。”

作為20世紀最具原創性的戲劇導演,布魯克以超凡的想象力和對生活的敏感度,一生都在帶領觀眾探索戲劇的本質,激勵創作者大膽創新、勇于實驗。如今,這個走過“空的空間”的人謝幕了,他以“時間之線”在這個“空的空間”織出綿密的心靈之網,捕獲了全球無數觀眾的記憶;他留下了寶貴的戲劇遺產,以及在“空的空間”讓一切生長的可能。

反思莎翁的“仁慈品質”,探索“殘酷戲劇”

“莎士比亞的戲劇就像一副紙牌……你切牌、洗牌、發牌,劇中每個地點、每段上下文、每個歷史時間都有無窮的排列組合,最終定格這副牌的現實,也定格玩牌人的現實。當你我開始打牌時,我們遵循的則是近500年來的紙牌規則……清楚這點后,我們就可以接近莎士比亞作品的實質。”

布魯克聲稱,莎士比亞一直是他的榜樣,對莎翁的熱愛是他作品的核心。他在巴黎組建國際戲劇研究中心和劇團也是效法莎翁:打造一座劇場,讓喜劇和悲劇、嚴肅與輕佻、粗鄙和神圣同臺亮相——追溯伊麗莎白女王時代的輝煌。

盡管職業生涯最后50年,布魯克都在法國工作、生活,但這個英國人不喜歡被描述為“流亡者”,事實上,他對英國劇院產生了長遠深刻的影響。

1925年3月21日,布魯克生于倫敦一戶來自拉脫維亞的猶太移民家庭。他從小就顯露出非凡的藝術天賦,7歲時曾在父母面前表演了一部長達4小時的《哈姆雷特》。還是個小不點兒的布魯克,一人包攬了劇中所有角色。

布魯克兒時很少去劇院,他覺得劇院死氣沉沉,從小立志要當名電影導演。考上牛津大學后,他曾在牛津創立了大學生電影社團,沉迷電影的他,差點因為影響學業被開除。大學畢業后,布魯克先后任職伯明翰話劇團劇院、皇家歌劇院和皇家莎士比亞劇團。

布魯克年輕時就以反叛者姿態探索戲劇的新形式。1942年,年僅17歲的他在倫敦火炬劇院執導了首部作品《浮士德博士的悲劇》,被視為“戲劇界的奇跡”;24歲時,他在倫敦著名的科文特花園劇院執導了令人震驚的《莎樂美》和具有革命意義的作品《鮑里斯·戈東諾夫》。

作為一名英國青年導演,布魯克在上世紀40至50年代已經排演了《一報還一報》《冬天的故事》《哈姆雷特》等大量莎翁劇作。1962年,任職新成立的皇家莎士比亞劇團導演后,他用一種粗礪質樸的方式重新演繹了《李爾王》 (保羅·斯科菲爾德主演),這部作品被視為反思傳統莎翁戲劇觀念的一個范例。

布魯克借用貝克特的概念和術語解讀《李爾王》,用深灰粗麻布和紅褐色背景板打造了一個空曠素樸的舞臺,由此呈現“赤裸裸的大地上,赤裸裸的人”,這是他“空的空間”理念的初期實踐。

1962年版《李爾王》看起來黑暗、凄涼、厄運重重(布魯克甚至拒絕了1971年電影版使用的色彩設計),但他1971年執導的《仲夏夜之夢》風格則恰恰相反,整體色調明亮、輕快,仿佛一部輕盈靈動的仙境劇。布魯克融入芭蕾舞和馬戲團的雜技元素,讓身著鮮麗戲服的演員們在白色舞臺的高空秋千上翻飛、跳躍,營造出青春洋溢、如夢如幻的美感。

“如果你采用了一個不太高明的作家的劇本,你會發現,他設定了每個句子該怎么說,這個句子甚至規定了舞臺上的裝置,但莎士比亞的句子沒有特定指向性,你真的可以將這出戲徹底顛覆。”

《蠅王》 (1963)

《馬拉/薩德》 (1967)

在布魯克的啟發下,一代又一代年輕導演從他那里學到尊重內在韻律、忽略舞臺指導的可能性,進而創造出各種與莎士比亞無關又相聯的體驗。這些成就都概括在《仁慈的品質:對莎士比亞的反思》中,布魯克在書里探討時將實用舞臺藝術和文學、心理學剖析相結合,簡潔而深刻。

在皇家莎士比亞劇團工作時,深受法國戲劇家安托南·阿爾托“殘酷戲劇”理論影響,布魯克1963年籌建了“殘酷戲劇”小組,他是首位和皇家莎士比亞劇團演員共同進行戲劇實驗的導演,在他影響下,60年代那些叛逆而天才的戲劇人開始關注沉重的現實話題,試圖為當時故步自封的戲劇樣式注入激進思想。

1964年,布魯克首次執導了英文版《馬拉/薩德》,這是德國劇作家彼得·魏斯的代表作。劇中主人公馬拉和薩德都是法國大革命時代的人物,全劇聚焦于個人享樂主義和共同的社會理想兩種價值觀的沖突。劇本采用戲中戲結構,全劇核心是二人的對話,貫穿著對諸多辯證關系的思考,排演難度極大。

布魯克執導的這部充滿革命和瘋狂的“總體戲劇”,混合了布萊希特、殘酷戲劇、荒誕派等各種表演藝術形式和元素,將演員和觀眾、舞臺和空間、設計和材質的激進觀念與革命政治立場融為一體,成為他在戲劇藝術史上的里程碑之作。1965年《馬拉/薩德》登陸百老匯,獲得空前成功,這部作品也為布魯克贏得1966年的托尼獎最佳導演獎和紐約戲劇評論家獎。

“饑餓、暴力、殘忍、強奸、犯罪——在此時此地結盟。戲劇總是能夠刺入恐懼和絕望的最深黑暗之中,理由只有一個:不是在此前,也不是在此后,就在當下……盡管進化可以經歷幾百萬年,但戲劇可以讓你在這個時間格上獲得自由。正如老人言:‘若非現在,更待何時?”

如果說布魯克1962年版的《李爾王》某種程度上定義了60年代的倫敦文化,那么他在“殘酷戲劇”小組執導的《馬拉/薩德》和《美國》則預示著1968年的反戰對抗。觀看《馬拉/薩德》和《美國》這兩部頗具爭議的作品時,觀眾會發現,在傳統客廳戲和古典戲劇之外,劇場原來還可以成為當下現實的投射。正如布魯克自己所言:“在戲劇中,每個信念都針對當下,否則什么都不是,所以每個主張的提出,都必須在提出那一刻,賦予它現實生活的血肉。”

“空的空間”告別英國,“敞開的門”面向世界

“不是戲劇,是旅行,旅行是一條通向另一個世界的最可信的道路。”

1970年的《仲夏夜之夢》世界巡演為布魯克贏得巨大聲譽,次年登陸百老匯后又為他奪得第二個托尼獎,但他想走自己的路,并且決意走得更遠。

“有人說‘戲劇快被電影壓死了,這個‘戲劇指的是電影誕生時代的戲劇……我把戲劇定義成各不相同的四類:僵死的戲劇、神圣的戲劇、粗俗的戲劇和當下的戲劇。有時,這四種戲可以并存,隔街相望,比如在倫敦西區或紐約百老匯。有時,它們相隔千里,可能華沙的戲‘神圣,布拉格的戲‘粗俗。有時,它們是隱喻:其中兩者共存于同一臺演出,甚至同一幕戲里。有時,四種戲劇共存于同一時刻,交雜在一起。”

其實,1968年寫作《空的空間》時,布魯克就有意“告別英國”。當時的英國戲劇界充斥著“僵死”的商業劇,同時面臨影視作品的沖擊與威脅。“票務嘴上不說我們也明白:戲劇已然是僵死的行業,尸臭大家都聞到了。”

然而,在人們對劇院藝術的興趣已由舞臺轉向銀幕的時代,布魯克的首選仍是劇場——他堅持戲劇革新,通過演員和觀眾的現場互動,創作充滿靈動想象、簡姿豐盈的“當下的戲劇”,但當時英國沒錢也不愿繼續支持他的戲劇實驗。

1968年,在巴黎著手和一個國際性劇團(劇團后因學生運動而解散)合作的實驗性項目流產后,布魯克決定成立自己的劇團。當時,紐約的活動劇院和開放劇院正在邀請全球觀眾參與,耶什·格洛托夫斯基才華橫溢的作品促使人們重新評價基礎戲劇……變革正在發生——而布魯克正是這一變革中的一員。

深受戲劇新動態的激勵,1970年,布魯克放棄在倫敦的事業,離開故鄉,搬到巴黎。這是一次冒險,也是為了和過去告別。他決心“從零做起”,探索一種能夠表達全世界人類心靈的戲劇。他在巴黎創立了一個由世界各地不同文化背景的藝術家組成的團體——國際戲劇研究中心,將其發展成一個標榜自由和多元、融合傳統和普世情感的靈活劇團。上世紀70年代,西方實驗戲劇浪潮山窮水盡之時,布魯克的探索之帆卻開啟了無限廣闊的新旅程。

布魯克帶領國際戲劇研究中心演出的首部作品《奧格哈斯特》并非亮相繁華的巴黎,而是誕生于伊朗古城波斯波利斯的廢墟,離開封閉的室內空間,置身豁朗的天地廣宇,布魯克將“劇場”設在山巔古波斯帝王阿爾塔薛西斯三世的墓前,懸崖上都站著演員,觀眾仿佛被普羅米修斯的圣山包圍,這樣的環境選擇,布魯克接通的是古希臘戲劇的神韻和氣魄。

除了盜火的普羅米修斯,《奧格哈斯特》從東西方傳說中提取謀殺、自毀、女人復仇、父子爭權等文學母題,將其融匯一爐,詩意地呈現于荒蠻的古城廢墟之中。整場戲從傍晚演至清晨,無論對創作者還是觀眾而言,這都是一次無與倫比的劇場體驗,在歷史與當下、神話與現實、曖昧與明亮之間,時空擊穿了人們緊鎖的心門,正如布魯克所言:“眼前的門都向我們敞開。”

《琴聲如訴》(1960)

1972年,布魯克還和研究中心的全體成員去非洲體驗了3個半月,在完全沒有劇院的“空的空間”中為當地人表演,同時研究非洲的宗教儀式和傳統文化,重新尋找戲劇的定義。

1974年,淡出公眾視野已整整3年,人近中年的布魯克正式加入巴黎北方劇院,開啟一系列更風格化的《雅典的泰門》《飛鳥大會》《烏布王》等作品的演出。布魯克在北方劇院擔任了37年藝術總監,2011年離開后許多作品仍在這個劇院首演。布魯克在法國擁有學生、知識分子及其他不同領域的觀眾,他們不顧爭議前來支持他的戲劇,也因為他的作品找到了這個理想的表演場所。北方劇院建于1876年,原是表演歌舞雜耍和滑稽劇的咖啡音樂廳,老房子荒廢后改建為劇院,斑駁墻面似是歷史風韻的證明,這里至今仍是巴黎的戲劇高地。

在老建筑改建的劇院不斷上演最先鋒的劇目,并非布魯克的最大創舉,眾所周知,他還為戲劇界貢獻了另一座偉大劇場——法國阿維尼翁郊外的采石場劇場。當年為了《摩訶婆羅多》的上演,布魯克摒棄傳統舞臺,將荒廢的采石場改造成露天劇場,幾十年后回看,這仍是一場革命。

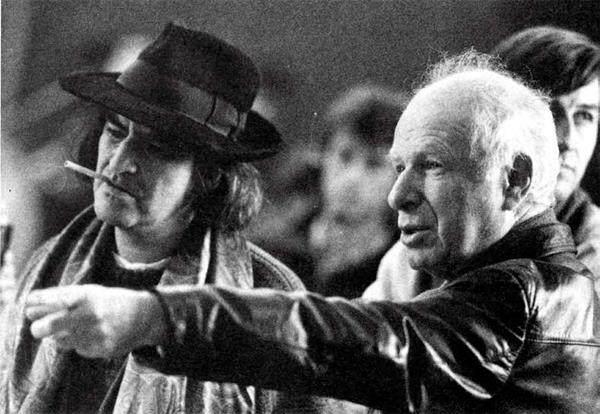

《奧格哈斯特》從黃昏演到清晨,1985年8月首演于法國阿維尼翁戲劇節的古印度史詩《摩訶婆羅多》則從白晝演至黑夜,持續了整整9個小時,將布魯克萬花筒般的想象力、變革力和攫取力發揮至登峰造極。

為了創排《摩訶婆羅多》,布魯克艱辛準備了10年,融入所有探索過的戲劇手法,將這部文學史上最長的詩歌,轉化為高度戲劇化的肢體語言,改編后的劇情還交織著玫瑰戰爭和《諸神的黃昏》片斷,神魔在此殊死較量。

在玫瑰色石灰石堆砌的劇場中,觀眾三面環繞而坐,前面的石壁和天空形成天然舞臺布景,壁下流水將觀眾的想象引向遠古的東方,微燃的火焰和印度花環排列如祭壇;6名現場演奏東方、非洲樂器的音樂家在旁虛位以待。

彼得·布魯克在導演《 摩訶婆羅多》 時與編劇Jean-ClaudeCarriere交流。圖/視覺中國

天色漸暗,燈光將一切照成金黃和淡藍,周遭如夢似幻,整場演出,演員時常在觀眾席間穿梭,觀演之間的“第四堵墻”就此消失……劇終,敘述者告訴大家:這不過是“最后的幻想”,演員們不再表演,開始吃喝……盛筵散去,一場游戲一場夢。正如布魯克曾提出的“A play is play”(戲劇即游戲,游戲即戲劇),游戲感多強,幻滅感就有多深。布魯克的這部長達9小時的經典之作被劇評家稱為“20世紀最重要的演出之一”。

“我把我的故事放在這里,明天會有人揀起它”

“戲劇可能是最難的藝術門類之一,因為它必須同時完美和諧地建立起三種聯系:演員和他的內心,和他的對手,還有和他的觀眾。”

布魯克致力于用戲劇作品表現他獨特的視角和觀念,他長于哲學思考,選擇素材的出發點是想通過作品來進行自我表達——他是一位真正的作者導演,這樣的人在戲劇界鳳毛麟角。

身為作者導演,布魯克既是一名提問者、也是一位導師,永遠都在拋出議題。他在《摩訶婆羅多》中探討毀滅的各種勢力、人在善惡交戰中的角色及立場;《飛鳥大會》中他又再次發問:一個人是否具備為了真理獻身的力量,抑或他寧愿碌碌無為地度過此生?在《卡門的悲劇》中,其他話題鋪展開來:讓人沉迷上癮的愛情,其本質究竟是什么?人們將為之付出怎樣的代價?

布魯克的個性中暗藏著一種力量:知識淵博,精力無窮。他用孩童般新鮮好奇的目光觀察這個世界,但他對世界的解讀復雜精深。《彼得·布魯克訪談錄》的作者瑪格麗特·克勞登回憶:“布魯克說話時,全神貫注于自己的言說和聽眾,焦點一刻不曾轉移。來自那雙明亮藍眼睛的凝視頗為神秘——它深具穿透力,且極為專注。布魯克在對談、闡釋、不分晝夜地講述故事方面顯出驚人的天賦,他可以和你談上很長很長時間。”

布魯克曾向克勞登坦言,他作為現代戲劇大師的“秘訣”是做最純粹的自己:一個傳統的反叛者、傾盡一生的探索者、一位永不放棄反思和質疑的導演。

“我從未經歷奇跡,但我親眼目睹了奇人的存在,他們的非凡之處在于,畢生傾盡所能……無知是通往驚奇的大門,意味著不會亦步亦趨……小時候最激怒我的,莫過于聽到那些長者說,年紀越長,知得越少。現在巡視自己的經歷,我對李爾王那句臺詞備感親切:‘我對此毫不在意。年華漸老,我尤其痛恨所有多余的恭敬和點頭哈腰,但今天殊該表明的是,孤軍奮戰的人只是風中的一根稻草,我們不可能獨立完成——我們需要其他人,永遠。”

布魯克在英國的最后幾部作品,都與他晚年的主要合作者瑪麗-海倫娜·伊斯坦尼共同執導完成。92歲時,布魯克拾掇起多年前一次阿富汗之旅的回憶,萌生了創排《囚徒》的念頭。“一個人獨坐在沙漠中的一個巨大監獄前。他是誰?為何坐在監獄前?這是執意的選擇?還是一種懲罰?高墻之內,被囚的人到底犯了什么罪?……什么是正義?到底誰來做出判決?為何當他隨時可能逃跑時,他卻如此嘲笑正義?嘲笑那個國家的機器,質疑那些被關在那里的人。這個人是否尋求救贖?人們看見他了嗎?他在那里存在了已經很久了吧?”

《囚徒》的故事發生在1979年,布魯克去阿富汗旅行時一位法官朋友向他吐露的一樁真實案件。希拉殺了父親,因為母親過世后,他目睹了妹妹被父親糟蹋,更可怕的是,希拉悄悄愛上了自己的妹妹。接受法律制裁,希拉理應被送進監獄,但叔叔想盡辦法讓他免受監禁,目的不是讓他逍遙法外,而是讓他在監獄之外,從靈魂深處去救贖自己的弒父罪行……

這是個有著濃重古希臘悲劇色彩的故事,又背負著對“罪與罰”和救贖的沉思。布魯克常被問:戲劇可以改變世界嗎?他很嚴肅地表示,這種想法很荒謬。但他拒絕為演而演的戲劇,他總有鮮明的立場要表達。那些宣稱“懲惡揚善”的人,其實自己也是個“囚徒”,真正的救贖,在監獄之外,靈魂深處。

《囚徒》不是布魯克對現世社會道德的挑戰,實際藏著他深切的悲憫情懷。不再對罪行進行譴責和懲罰,生命的救贖要找到真正出口。2015年,布魯克痛失愛妻娜塔莎·帕里,垂暮之年“比絕望、疾病、恐怖更強大的東西,只有希望”。

《彼得·布魯克訪談錄》 實拍圖

94歲高齡時,布魯克拿出最后一部作品《為什么?》,這是一部非典型的回顧反思性作品,靈感源自前蘇聯戲劇導演梅耶荷德—— 一個“被戲劇殺死的人”。約20年前,布魯克想做一部關于20世紀初的導演的大戲,他選擇了斯坦尼斯拉夫斯基、梅耶荷德、萊因哈特和布萊希特等,這部戲最終沒能實現,但在過程中,他發現梅耶荷德是唯一因戲劇而受審、最后被殺死的人。深受感動的他,不禁設想,如果處在當時的境遇之下,自己會怎么做?會因拷打而撒謊嗎?他想單獨為梅耶荷德做部戲,去展示為真理而犧牲的真相……七十多年的創作生涯中,布魯克一直以這種簡單謙遜的方式探索人類靈魂找尋真理的過程。

戲劇是追問“為什么”的藝術,戲劇也是非常危險的“武器”。從最開始,布魯克就是挑戰傳統的反叛者,具有革命氣質。20世紀 20年代,當他在倫敦西區當導演時,就是個“危險”的年輕人,從來不怕嘗試各種類型的戲劇,但他的革命熱情并不完全來自政治理論或社會劇變,雖然他深受時代影響。他的熱情源自天賦異稟的超凡氣質,使他對一切可能性都保持開放姿態。

早在“多元性”進入西方時尚文化之前,布魯克已遠赴非洲和亞洲旅行,并和當地觀眾有了最初的交流。他致力于更精煉的審美,以此表現人類靈魂深處的幽微與神秘。在自傳《時間之線》結尾,布魯克總結此生,并追憶了他的非洲之旅:“人生不是一條直線……我的馬會繼續逆向飛奔、跳躍和摔倒……在全人類無盡的抗爭、摸索,升華和墮落之中,個人只是一顆飛逝的微粒……從無知通向經驗的路上,有太多狀況蜂擁而入……生活因此成為一個連綿的詞語。在非洲的鄉村,說書人在故事行將收尾時,會把手掌放到地上,說:‘我把我的故事放在這里。然后又加一句:‘明天會有人揀起它。”

(參考資料:《空的空間》《敞開的門》《時間之線》《彼得·布魯克訪談錄:1970-2000》等)