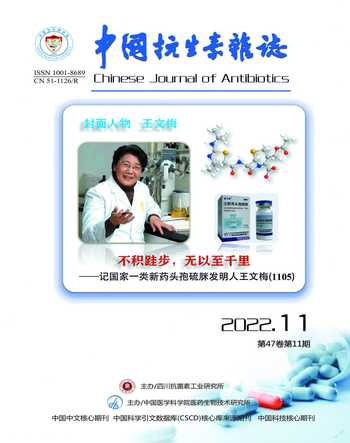

我眼中的王文梅老師

屈指數(shù)來,認識王老師已有40個年頭了。那時,我剛剛從日本學習回來,她剛剛從合成室合并到我們抗生素室。了解王老師是在2005年協(xié)助她申報國家獎,也從那時起漸漸地佩服她,也把她作為自己學習的榜樣。佩服她,并非是她獲得了國家獎,而是為了要把“頭孢硫脒”做成新藥的信念,那種“千里走單騎”的勇氣,以及那種“過五關斬六將”的能力;學習她,是因為看到年過花甲退休后,依然對科研是一種“風風火火走九州”的工作熱情,直至實驗室搬遷至浦東,整整十五年。我還記得:在她戀戀不舍告別心愛的實驗室時,還希望我能夠把她另一個初露端倪的創(chuàng)新藥物“兩性霉素B前藥”繼續(xù)做下去。

頭孢硫脒是我國第一個抗生素創(chuàng)新藥物,其經(jīng)過30多年的磨礪終于21世紀初“修成正果”。盡管在這個新藥的創(chuàng)制過程中,也有著眾多從上海醫(yī)工院的領導到同事,從原上海第三制藥廠、蘇州第一制藥廠和廣州白云山制藥的領導到一線的科研人員和工人,有華山醫(yī)院臨床研究所的專家教授等的“抱薪”者,但如果沒有像王老師這樣的“敢做敢為者”,頭孢硫脒一定是“胎死腹中”。因為在30多年前,新藥研究十分艱辛,科研經(jīng)費也難以落實;企業(yè)都在“熱火朝天”地引進“仿制藥”產(chǎn)品,醫(yī)院也沒有做新藥臨床研究的經(jīng)驗,其難度是可想而知的。

通過在報獎過程中對王老師的了解,特別是由于我們倆的脾性有些“臭味相投”,以及對科研工作的喜歡,漸漸地成為我心目中值得稱頌的長者和師者。王老師雖然已經(jīng)步入耄耋之年,我也已經(jīng)直奔古稀了,但我們只要電話或微信問候交流時,在感慨人生苦短的同時,都會感恩這個大時代給予我們能夠做科研工作的機會,也為自己曾有的科研激情感到欣慰。“科研是需要有激情的”,“科研的內(nèi)在動力是自我的”,這是我們的共同感受。

科研是一種為數(shù)不多的“好職業(yè)”,做藥的科研更是一個“好專業(yè)”。因為當你付出的心血成為或是對社會有用的“一個產(chǎn)品”、“一種工藝”,或是成為浩瀚學術資料中的“一篇論文”,你會感到有一種難以用物質(zhì)刺激比擬的愉悅;更當你做了“一輩子”的科研后回眸自己的人生,你會暢然地告慰自己:“這輩子”活得“還可以”。這也是我與王老師的共同感受。

王老師做事“風風火火”,說話“快人快語”,做人“實實在在”。這就是我眼中的王老師。

祝王老師健康長壽!

2022年5月

陳代杰:上海交通大學講席教授

上海交通大學學術委員會/技術專家委員會委員

研究方向:從事微生物藥物(抗生素)研發(fā)40年。技術專長包括:微生物藥物產(chǎn)生菌菌種選育和發(fā)酵調(diào)控,及微生物次級代謝產(chǎn)物的分離純化。研究領域包括: “從有到優(yōu)”——突破重大微生物藥物產(chǎn)業(yè)化關鍵技術;“從多到少”——訓育不同微生物功能菌群,開發(fā)抗生素廢棄物多級厭氧處理產(chǎn)業(yè)化技術;“從無到有”——抗耐藥菌新藥發(fā)現(xiàn)與機制研究。