新農保對子女經濟支持的影響效應與家庭養老價值取向

李艷艷

(陜西科技大學鎬京學院,陜西 咸陽 712000)

一、 引言與文獻綜述

2009 年9 月,國務院發布的《關于開展新型農村社會養老保險試點的指導意見》(國發〔2019〕32號)規定,新農保養老金待遇由基礎養老金和個人賬戶兩部分構成。 但新農保實施的時間不長,個人賬戶積累非常有限,目前老人領取的養老金幾乎等于基礎養老金,由國家財政保障支付,具有非繳費性和普惠性。 目前基礎養老金如甘肅省的最低標準已提高到人均每月113 元,是農村老人一項穩定收入。

關于養老金對老人經濟收入的影響,理論研究主要集中在養老金對子女的轉移支付是否存在擠出效應上。 如果子女對父母的轉移支付是為了滿足父母的基本生活需求,那么養老金的增加會部分替代子女對老人的轉移支付。 但是如果子女對父母的經濟轉移具有交換性質,如因老人幫忙照看小孩、料理家務等,即使老人有了養老金,也不會減少子女對老人的經濟轉移。 很多實證研究表明,老人的養老金對子女的經濟轉移存在部分替代效應。 如有學者研究發現臺灣地區農民養老金計劃降低了非同居子女的經濟轉移,但仍然在總量上增加了老人收入,改善了老人的經濟資源和營養物質條件。

劉西國根據CHARLS(中國健康與養老追蹤調查)2008~2012 年甘肅、浙江兩省的調查數據,研究發現社會保障對子女的經濟支持存在擠出效應,降低了老人對子女的經濟依賴以及子女的供養負擔。 社會保障對子女的經濟支持具有擠出效應,使得多數城市老人與子女的經濟交流處于游離型,即基本沒有經濟交往;此外,子女對老人的經濟支持受到子女自身狀況,如子女的性別、經濟狀況、教育水平等因素的影響。 當然,城鎮老年父母獲得的子女經濟支持,不僅與老年人資源的擁有、交換的提供和對子女的投資有關,而且還受老年人的健康、年齡、子女的數量等因素影響。

二、 模型構建與變量說明

基于相關文獻的研究,構建本文的實證分析模型(1)。 其中,因變量是農村老人子女的凈經濟轉移,主要自變量是農村老人領取的年養老金額;另外,在模型中引入一組控制變量,如性別、年齡、配偶、健康狀況、老年個人資產、家庭關系等因素。

其中,y 代表農村老人子女的凈經濟轉移;I 代表農村老人領取的年養老金額,X 代表一組外生控制變量集。 除了主要自變量年養老金額外,最終進入模型的控制變量有10 個,其中6 個定性指標是性別、配偶、自評健康情況、子女的日常照料、照看孫輩、子女的看望頻率;4 個定量指標包括年齡、健在親生子女數、老人個人資產(包括現金和儲蓄)、家庭消費支出。

數據來自2015 年CHARLS 跟蹤調查,為了區分新農保政策效應與其他形式養老金的效應,本文選擇只領取新農保養老金的農村戶籍或城鄉居民戶口的60 歲以上老人為樣本,共計1219 個樣本量。 最終進入計量模型的自變量中,自評健康等級為“健康狀況好”“健康狀況欠佳”。 將年齡分為兩組,分別為60~69 歲、70 歲以上。 變量說明與樣本的描述統計具體情況見表1。

表1 變量說明及樣本的描述性統計

續表

三、 實證結果與分析

(一)總體樣本回歸結果

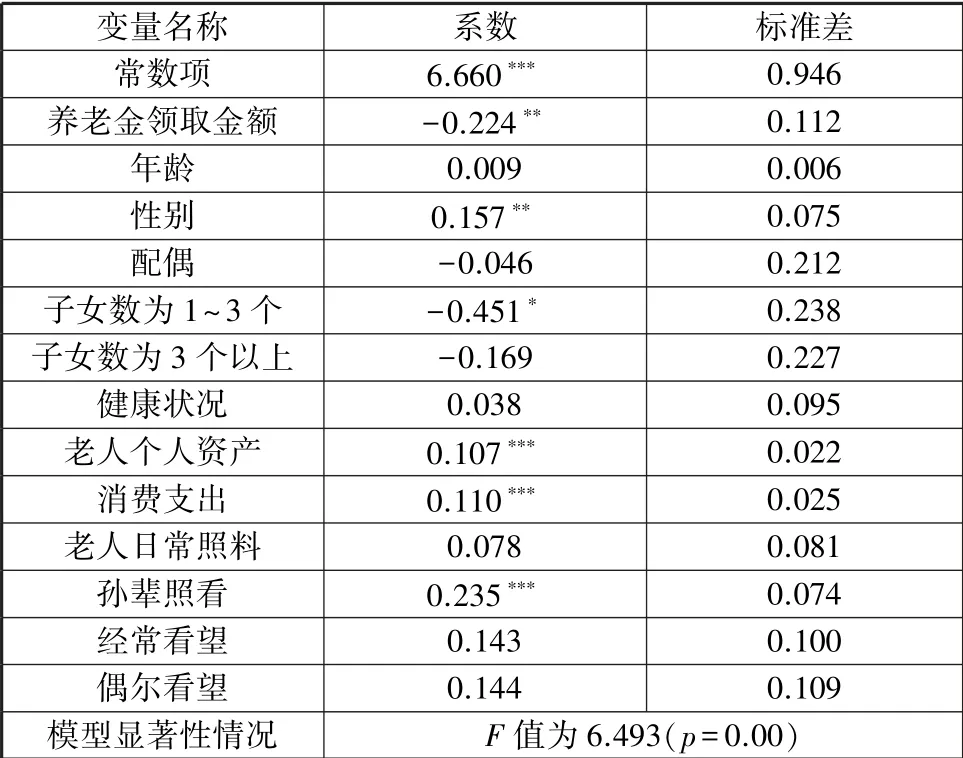

表2 是新農保對老人子女經濟轉移影響的估計結果,在其他情況不變的前提下,新農保養老金年均每增加1%,子女的經濟凈轉移減少0.224%,說明新農保對子女的經濟支持總體上具有顯著性的“擠出效應”。 可能的解釋是,當老人多了一筆養老金收入后,需要子女補缺的貨幣支持相應降低。

表2 新農保對子女經濟支持影響的估計結果

老年居民個人金融資產年均每增加1%,子女的經濟轉移相應增加0.107%。 可能的原因是子女對擁有資源較多的父母更加關心或子女的經濟條件較好。 老人家庭消費支出每增加1%,子女的經濟支持將增加0.11%,說明老人生活水平的高低與子女的經濟支持直接相關。

對子女數小于等于3 個的老人,子女數每增加1 個,對老人的代際轉移將顯著減少0.451%;而對子女數大于3 個的老人,子女數每增加1 個,代際轉移減少0.169%,但在統計學上并不顯著。 相對男性老人和身體狀況好的老人,女性老人和身體狀況差的老人獲得子女的經濟支持均要高些,但并不顯著。

在家庭關系中,是否得到子女的日常照料、是否獲得子女的經常看望,對老人獲得代際支持的大小基本沒有顯著性影響。 但是老人如果照看孫輩,則能獲得更多的代際轉移。 說明子女支付父母零用錢具有很強的交換性質。

(二)子樣本估計結果

不同群組老人經濟能力、消費水平、健康狀況甚至所在地區風俗習慣的不同,將可能造成新農保對不同群組老人子女代際支持的影響在統計學意義上存在異質性。 對此,本文將按照年齡、健康狀況進行分組估計以檢驗模型的穩健性,表3 是分組估計的結果,分組估計的多組回歸方程總體均顯著。

表3 不同特征分組下模型的估計結果

1. 根據年齡分組的估計結果

對60~69 歲的老人而言,養老金每增加1%,子女的經濟支持將減少0.163%,但是在統計學上不顯著;而對70 歲及以上的老人,養老金每增加1%,子女的經濟支持將顯著減少0.368%。 可見,新農保對子女經濟支持的擠出效應主要發生在70 歲及以上的老人群體,說明中高齡老人對子女的依賴程度較高,當老人多了養老金后,缺口有所減少,子女的經濟支持相應降低。

對60~69 歲的老人,消費支出每增加1%,子女的經濟支持將增加0.099%;而70 歲及以上的老人消費支出每增加1%,子女的經濟支持將顯著性增加0.130%。 說明老年人生活水平的高低與子女的經濟支持呈正相關,年齡越高相關性越強,同時說明農村老人主要還是家庭養老。 而且60 ~69 歲的老人個人財產越多,子女支持越高。 這種情況符合權利與協商理論。

此外,性別、配偶、健康狀況、是否得到子女的照料、子女是否經常看望老年父母等因素對不同年齡老人的子女經濟支持沒有顯著影響。 但是如果老人照看孫輩,60~69 歲的老人獲得子女的經濟支持將顯著增加0.364%;而70 歲及以上的老人照看孫輩,子女的經濟支持反而會減少0.025%。 可能原因是低齡老人照看孫輩的主要機會成本是其他收入的減少,子女增加經濟支持對此進行補償。 但是對70 歲及以上的老人,收入來源非常單一,主要來自子女支持和養老金,對子女供養的依賴程度較高。 所以,70歲及以上老人照看孫輩基本沒有收入的機會成本,主要是犧牲閑暇時間,因此中高齡老人照看孫輩反而成為一種純粹的義務勞動或者是回饋子女贍養的一種方式。

2. 根據身體狀況分組的估計結果

身體良好的老人養老金每增加1%,子女的經濟支持將顯著減少0.441%;而身體欠佳老人的養老金每增加1%,子女的代際支持將減少0.124%,但是不具有顯著性。 可見,養老金對身體較好老人子女的經濟支持具有顯著的擠出效應,而對身體欠佳老人的影響不大。

對身體狀況良好的老人而言,年齡、配偶、性別、子女數、個人資產、消費支出等因素對子女經濟支持的影響不顯著。 家庭關系中,如獲得子女日常照料的健康老人,其子女的經濟支持將增加0.564%;獲得子女經常看望的健康老人,其子女的經濟支持顯著性增加1.151%;得到偶爾看望的健康老人,其子女的經濟支持顯著性增加0.903%。 可見,家庭關系和諧的家庭,身體健康狀況較好的老人得到的代際支持更多,而對身體欠佳老人的影響不顯著。 可能的原因是身體健康老人擁有資源,如資產、勞動力等較多,能夠給予子女一定的幫助,從而換取更多的經濟支持。 而對身體狀況不好的老人,女性老人獲得子女的經濟支持要多0.171%。

身體欠佳的老人,消費支出每增加1%,子女的經濟支持將顯著性增加0.116%。 對擁有1 ~3 個子女數的身體欠佳老人,子女數每增加1 個,子女的經濟支持將顯著減少0.44%。

四、 結論與建議

綜上研究結果可見,新農保對子女經濟支持的擠出效應主要是針對高齡、身體較好的老人。 新農保有利于縮小健康狀況不同老人間的生活質量差距。 農村子女對中高齡老人經濟支持的價值取向是填補老人基本生活需求缺口,且具有一定的交換性質。 對此,提出多元主體協同養老的構想。

(一)樹立多元主體協同養老理念

從理論上來講,養老主體應該包括政府、家庭、個人、社會等,但是政府提供的新農保保障水平過低,社會和市場幾乎完全缺位。 目前農村老人養老主要依賴勞動產出和子女支持,故隨著年齡增大和勞動能力下降,老人養老幾乎完全依賴子女。 但本文實證結果表明,子女對中高齡老人的支持主要是填補基本需求缺口,且帶有很強的交換性質。 可見,家庭養老只能提供最基本的生活保障,而且現實中,單一的子女供養很難滿足養老需求。 故要從農村養老供給側改革出發,樹立多元主體協同供給理念,充分發揮政府、家庭、個人、社會等主體的養老功能,形成四位一體的養老供給機制。

(二)促進家庭養老與自我養老會通

重新定位家庭養老功能,正視家庭養老功能的弱化。 中國《老年人權益保障法》第二章“家庭贍養與扶養”明確規定了贍養人義務人無條件的絕對無限養老責任。 這符合中國傳統孝道標準,但難以內化成現代公民社會認同的“理”,無法保障法的踐行效果,而且造成自我養老意識淡薄,缺失養老規劃,不利于家庭養老與個人養老的會通。 所以,必須明確倡導自我養老理念,以便農村居民在年輕時做好養老規劃,為老年生活未雨綢繆,儲備養老資源,增強自我養老供給能力。 同時,通過孝道宣傳教育活動,強化家庭養老,保持代際互惠均衡,促進實現家庭養老與自我養老的會通。

(三)強化政府責任,發展農村社會組織

四位一體養老供給機制形成的關鍵是農村社會組織,它是聯系政府與家庭、個人的橋梁,具有上傳下達的功能。 此外,通過社會組織開展各種活動,能夠加強鄰里親子互動,強化家庭養老,增進親鄰間的互助。 所以,政府應加大扶持和干預力度,大力培植社會力量,定向培養農村社會工作者,發揮社會工作在農村養老供給中的專業優勢。 同時,在農村扶貧對象中,關注有子女但是贍養嚴重不足的真正“三無”老人。