兩個大白菜株高相關分子標記在不同群體中的分布檢驗

馬關鵬,周麟筆,2,趙大芹,3*,楊 巍,劉 煉,趙夏云,瞿 飛,王 堃

(1.貴州省園藝研究所,貴州貴陽 550006;2.貴州省農科院山茂園藝工程技術有限公司,貴州貴陽550006;3.貴州省園藝工程技術研究中心,貴州貴陽550006)

大白菜是起源于我國的大宗型蔬菜,在全國均有較大面積的種植[1-3]。大白菜的株高是重要的農藝性狀,關系到大白菜的株型、產量等性狀,前人研究表明,株高同時受到環境和基因的影響[4]。分子標記作為一種可以有效提高選育品種的手段,受到較多育種人員的青睞。開發適合的分子標記對品種選育有事半功倍的效果。分子標記有AFPL 標記、RAPD 標記、SSR 標記、InDel 標記等。前人已有利用不同的標記進行性狀與標記之間的關聯開發[5-6]。高穎等[4]利用SSR 標記通過關聯分析發現與大白菜抽薹開花時間相關的標記13 個,同時翟文等[5]也發現與植株葉片形態、植株形態等相關的標記76 個。雖然在白菜類蔬菜已有功能標記的開發,但是受限于群體,標記的通用性不強,實際運用不夠廣泛。利用高密度的SNP構建遺傳圖譜雖然可達到較高密度的遺傳圖譜,從而進行QTL 定位開發分子標記,但是成本較高,開發較少,大多數集中在基礎研究領域,因此開發的標記不一定能被使用。

貴州省園藝研究所大白菜課題組搜集鑒選了大量矮化的大白菜種質資源,其中現有較矮化的資源105份,進行分離純化后的資源53 份,使用BC1 不育系進行回交選育的雄性不育系11份,通過小孢子培養獲得的DH 系8份,并且構建了誘變純化60 份材料。且前期構建的高密度遺傳圖譜進行了株高QTL 的定位,開發了2 個株高相關的InDel 標記,為鑒定其在不同的群體中的情況,使用多個群體進行鑒定研究(其中使用的群體包括85 份F2群體、搜集鑒選的105 份、純化材料53 份群體,誘變材料純化60份群體。),以期為提高大白菜的育種效率,降低品種選育的工作量提供科學依據。

1 材料與方法

1.1 材料及其處理

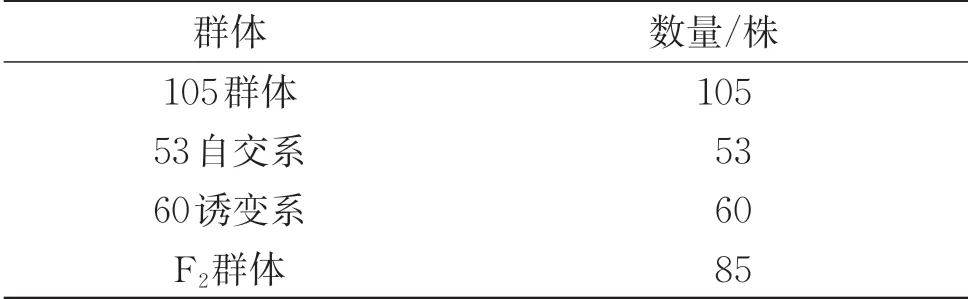

試驗材料包括由貴州省園藝研究所大白菜課題組搜集的105份材料(未能完全純化)、純化的自交系53 份、經過輻射誘變純化自交的材料60 份。自購建的(親本為Gh-4,LL-3)F2代群體85份(表1)。

表1 供試大白菜材料信息

自交系材料經催芽后,低溫春化5 d,于2021年6月使用花盆種植于人工氣候室,前20 d 保持8℃,后期23℃,長日照條件(12 h 光照,8 黑暗);自交系、搜集資源及誘變資源材料于2020年10月播種育苗,11月定植于蔬菜試驗地,定植株距18 cm,行距25 cm。F2代材料分別為株高較高材料Gh-4、株高交矮材料LL-3,以Gh-4 為母本,于2019年進行人工雜交后獲得F1代種質,自交后獲得F2代種子,2020年播種于育苗盤后選擇85 株定植試驗地,播種定植時間、株行距和其他材料相同。

試劑:EDTA、NaCl、CTAB、異戊醇、Tris、乙醇購買自索萊寶公司;RNase、瓊脂糖購買自上海生工公司;PCR 反應試劑購買自南京諾唯贊生物科技有限公司的Taq DNA Polymerase 購自南京諾唯贊生物科技有限公司。

儀器:超微量紫外分光光度計,德國Implen。

1.2 株高性狀調查及InDel 引物來源

參考大白菜DUS 測定標準,對大白菜株高展開測量,測定標準為從植株播種開始后的第65 天后,調查統計株高性狀數據進行計算。采用的2 對引物均來自于課題組大白菜基因重測序、進行遺傳圖譜構建及株高QTL開發得到的InDel標記,引物由南京金斯瑞生物科技有限公司合成。

表2 大白菜株高標記引物

1.3 NDA提取及PCR擴增

采用CTAB 法提取DNA;DNA 提取后使用超微量紫外分光光度計測定濃度。體系如下:ddH2O 13 μL,10 × Taq Buffer(Mg2+plus)2 μL,dNTP Mix(10 mM each)1 μL,Primer1(10 μM)1μL,Primer2(10 μM)1μL,模板DNA 1 μL,Taq DNA Polymerase(5 U/μL)1 μL;反應程序95℃預變性5 min,95℃變性15 s,55℃退火15 s,72℃延伸20 s,72℃徹底延伸5 min。采用瓊脂糖凝膠進行電泳,凝膠成像儀進行觀察分析,觀察條帶的有無,有條帶記為1,無則記為0。

1.4 數據分析

為簡單鑒定分子標記是否可以反應株高情況,就PCR 電泳后各份材料的條帶進行統計,并統計材料的株高,使用Microsoft Excel,SPSS19.0進行分析。

2 結果與分析

2.1 株高性狀的變異

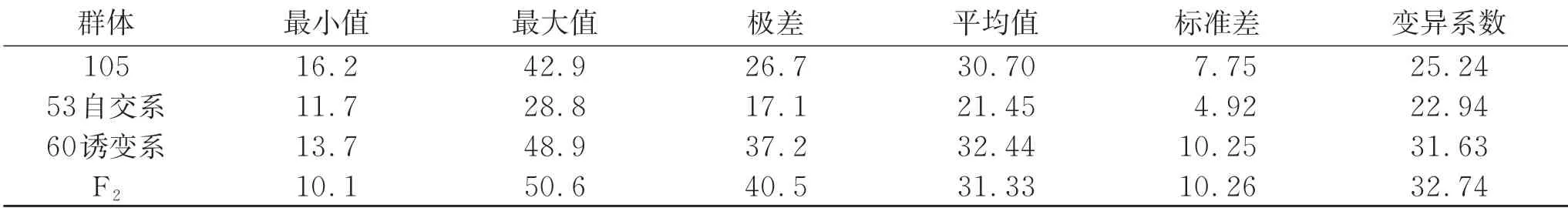

從圖1可知,105群體和53自交系的株高分布較為集中,60 誘變系和F2群體的株高分布較寬。表明F2群體、60誘變系的變異較大,群體間株高的差異較大,自交系群體間的差異較小,株高分布相對集中。

圖1 不同群體的株高分布

從表3 可知,在不同群體中,植株株高的差異不一致,由于前期搜集資源時選擇的105份資源屬于相對較矮的種質,自交系也是在相關矮化的種質里面鑒選出來進行自交純化的,因此105 群體和53 自交系的變異系數較小,分別為25.24 和22.94,且群體的極差差值也較小。研究的分子標記是根據F2群體構建后的相關數據開發鑒選的,在選擇親本時是屬于株高差異較大的組合,因此后代中株高差異較大,變異系數較大,為32.74;誘變純化的60 份材料經過栽培驗證,可能是輻射對植株的遺傳物質起到了一定的改變,因此在株高的變異范圍也較大,變異系數為31.63,變異系數相較于105 群體及53 自交系群體較大,但是變異程度小于F2群體。

表3 大白菜不同群體的株高性狀統計

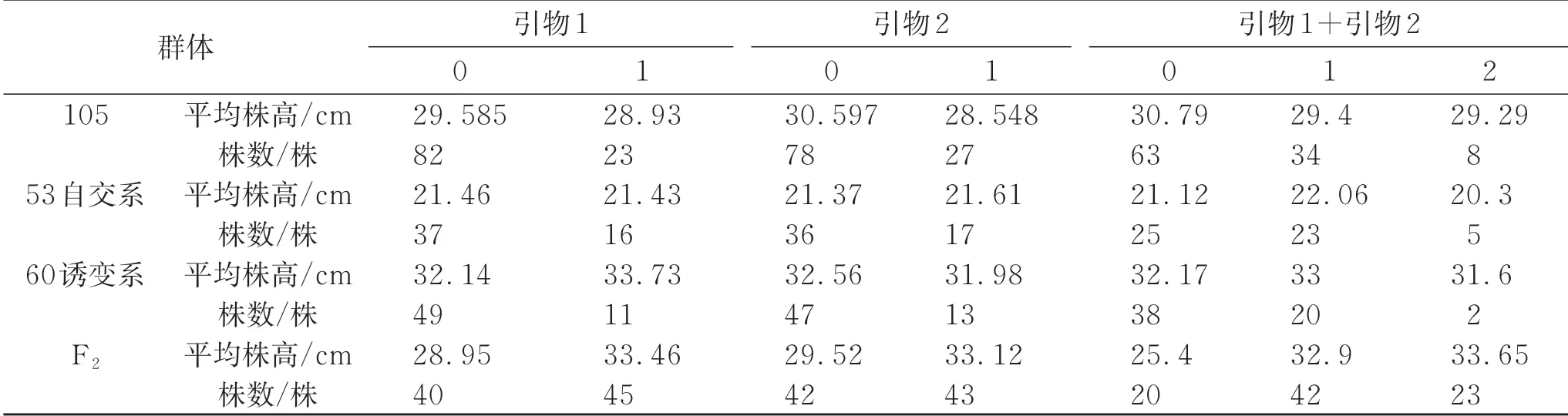

2.2 分子標記與株高的關系

通過統計分析(表4)發現,試驗進行分子標記的4個群體中,每個群體個體均出現無條帶情況。統計計數分類表明,在105 群體中,引物1 和引物2 在大部分植株中均未出現標記條帶,只在少數個體中出現條帶。歸類統計計算平均值顯示,具有條帶的個體平均株高偏矮,但是差異很小,沒有明顯差異。在53群體及60 群體中,平均株高與條帶的有無沒有顯見的趨勢關系,群體株高之間的平均差異小。在F2群體中,引物1出現條帶的個體平均值比沒有出現的高4.51 cm,引物2 出現條帶的個體平均值比沒有出現的高3.6 cm,有較為相近的差異;進一步分析發現,如果把2 對引物合計在一起計算,2 對引物都出現條帶的植株平均株高比沒有出現條帶的植株高32.39%(8.23 cm),出現一條帶的植株平均株高比未出現條帶的植株高29.59%(7.52 cm)。說明可以使用開發的2 個株高相關的InDel標記進行一定范圍的篩選工作。

表4 不同引物在不同群體株高中的標記顯示情況

3 結論與討論

分子標記已經廣泛用于種質遺傳資源多樣性等方面的研究[7-8]。但是受限于種質資源、開發成本等條件,廣泛用于性狀的標記較少[9-10]。大多數標記開發成本高、復雜程度高、使用計算統計復雜阻礙了分子標記的實際應用,因此在育種過程中能使用的分子標記較少。研究利用前期開發的2 個分子標記在不同群體中進行簡單統計分析,目的在于探究鑒定較簡單的統計方法分析分子標記是否可以反應標記所代表的性狀。

研究表明,在105、53、60 群體中的InDel標記和株高關系不明確,分子標記不具鑒定作用;在以Gh-4 為父本的F2群體中,具有雙標記的植株高比不具有雙標記的植株高32.39%(8.23 cm)。開發的2 個InDel 分子標記可在具有Gh-4 為親本的群體中進行株高的檢驗。

由于開發的2 個InDel 分子標記是利用F2群體中的一個親本進行的,因此在F2的群體中可以簡單的按照分子標記的有無大致把植株的高矮分成2 個群體,從其中具有2 個標記的群體中鑒選出具有較高株高性狀的植株概率較大,可最大限度的降低投入,提高效率。但在鑒選的過程中也注意到,性狀的表現和環境的影響較大,不表示具有雙分子標記的植株一定高于沒有標記的植株。且選育品種的過程是多性狀的綜合考量,單獨看一個性狀可能導致其余性狀較差,需要較大的群體數量保證除去目標性狀外的其他性狀有足夠的變異空間,否則過分依賴于分析標記可能導致選育不到需要的性狀。因此,分子標記的開發只能減少部分育種工作量,不能代替田間的鑒定。