安徽省東至縣花山銻(金)礦床地質特征及找礦方向

張平仙

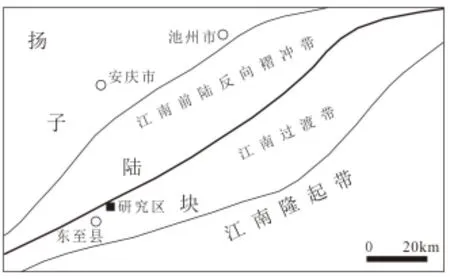

花山銻(金)礦床位于長江中下游成礦帶南外帶(即江南過渡帶),空間上屬于揚子陸塊之下揚子前陸帶與江南隆起帶的交匯部位(圖1),區域構造—巖漿活動強烈,區域成礦地質條件良好。區域內已發現多處銻(金)礦床,如金家沖、羅沖和宋沖等銻(金)礦床(點)以及多處卡林型、低溫熱液型銻金礦床;此外,在該成礦帶內也發現了一系列的鉛鋅、銅、鉬等多金屬礦床,如安子山銅鉬礦床、馬頭鉬礦床和黃花尖鉛鋅礦床等,顯示出區域巨大的找礦潛力。近些年來,隨著找礦勘查程度的不斷深入,在花山礦區內已發現了具有一定規模的銻(金)礦化帶,在垂向和走向方向上均具有較大的找礦潛力。鑒于此,本文在系統總結花山銻(金)礦床地質特征的基礎上,通過綜合分析研究礦體特征以及賦存規律,明確找礦方向,為進一步找礦勘查提供參考。

圖1 研究區大地構造位置示意圖

1 礦區地質特征

花山銻(金)礦床位于揚子陸塊與江南隆起帶的交匯部位,研究區橫跨了江南前陸反向褶沖帶和江南過渡帶兩個次級構造單元,在空間上屬于區域性七都復式背斜的次級背斜北翼(三崗尖背斜),同時在空間上位于東至斷裂帶的東側,區域性含銻(金)斷裂帶高坦斷裂呈北東向經過礦區,區域成礦地質背景條件顯示出巨大的找礦潛力。

1.1 地層

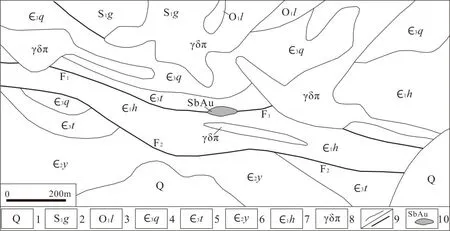

礦區出露地層較為齊全,以古生界地層為主(圖2),由老到新依次為:①下寒武統黃柏嶺組硅質巖、碳質硅質頁巖,分布在礦區中部,在空間上位于F2斷層北側,與區域銻、金礦化關系密切;②中寒武統楊柳崗組條帶狀泥質灰巖,主要出露于礦區南西側,總體上呈近東西向展布,與區域銻、金礦化關系密切;③上寒武統團山組,區域上為一套灰色—灰白色的中厚層微晶灰巖、泥質條帶灰巖及竹葉狀礫屑微晶灰巖組合,礦區主要出露中厚層微晶灰巖;④上寒武統青坑組白云質灰巖;⑤下奧陶統侖山組為一套灰色—灰白色的灰質白云巖、白云質灰巖等,局部夾有燧石條帶及結核,礦區主要出露灰質白云巖;⑥下志留統高家邊組上部為黃綠色中薄層長石石英砂巖,中部為黃綠色的頁巖、砂巖等,下部為灰黑色頁巖,礦區主要出露該組中下部巖石,以砂頁巖為主;⑦第四系殘坡積物及沖洪積物。

1.2 構造

礦區構造以斷裂構造為主,主要發育F1和F2斷層。其中,F1斷層屬于印支期的近東西向斷裂破碎帶,區域出露長約2.2km,寬5m ~10m 不等,傾向北,傾角較大,為一壓性正斷層,切割了寒武系黃柏嶺組及青坑組地層,兩側發育與之近似平行的小斷裂,破碎帶中多充填后期的花崗閃長斑巖脈及銻(金)礦體,是礦區主要的控礦構造(圖2);F2斷層位于F1斷層的南側,二者呈大致平行狀產出,出露規模較大,破碎帶中發育花崗閃長斑巖脈以及其它少量的中酸性巖漿巖脈,其破碎帶特征與F1相似,但在F2斷裂破碎帶中未見任何銻(金)礦化線索。

1.3 巖漿巖

礦區巖漿巖較發育,為花山巖體的一部分(圖2),巖性以花崗閃長斑巖為主,呈灰白色、土黃色,具斑狀結構,塊狀構造;斑晶主要由長石和黑云母組成,斑晶約2mm ~5mm,普遍發育絹云母化、高嶺土化、綠泥石化等現象;基質主要由細粒的石英和長石組成。此外,沿著礦區近東西向斷裂破碎帶以及兩側的次級裂隙中發育一系列大小不同的巖脈,走向與區域構造跡線基本一致。

圖2 花山銻(金)礦床地質簡圖(據呂啟良等,2017,修改)

2 礦床地質特征

2.1 礦體特征

礦區內的銻(金)礦體主要賦存在近東西向展布的F1斷裂破碎帶上盤的次一級裂隙中,含礦巖石以碎裂、蝕變泥質條紋灰巖為主,初步圈定銻、銻(金)和金礦體13 條。其中,主礦體1 條,次要礦體12 條。

其中,礦區中主礦體為Ⅰ號礦體,總體上呈近東西向展布,在走向上具有波狀起伏的特征,呈薄厚不均勻的板狀,礦體總體傾向北,傾角變化較大,一般介于35°~80°之間,平均約60°。此外,礦體傾角沿著傾向方向向深部逐漸變緩。該,礦體在空間上主要賦存在F1斷裂帶以及該斷裂帶上盤的次級斷裂中,在斷裂帶較發育的區域礦體具有膨大特征,礦體的厚度明顯增大,但是,向兩側構造破碎帶較為緊閉的區域,礦體厚度明顯變薄,逐漸變薄、減小。

其余礦體為次要礦體,次要礦體中規模較大的為Ⅱ號礦體。Ⅱ號礦體與Ⅰ號礦體主礦體的走向基本一致,傾向北北西,傾角變化不大,一般約60°。地表控制礦體長約200m,控制斜深約95m,礦體平均厚約0.8m。礦石的Sb 平均品位為2.42%,伴生金品位可達1.44g/t。此外,次要礦體在空間上分布在F1斷層上盤,且與主礦體呈大致平行狀展布在次一級裂隙帶中,且礦體特征基本一致,在平面上和剖面上的形態基本一致。

綜上所述,花山銻(金)礦床的礦體明顯受控于F1斷層上盤及次一級裂隙。

2.2 礦石特征

花山銻(金)礦床中的礦石自然類型以含銻(金)角礫礦石為主,細脈狀浸染狀含銻(金)灰巖次之。此外,礦區內可見少量的塊狀輝銻礦礦石。礦石中的脈石礦物以石英、絹云母、方解石、白云石等為主。其中,銻礦石主要為它形粒狀結構,可見少量的斑狀結構,多以角礫狀構造、浸染狀構造分布,少量的致密塊狀構造;金礦石以微細粒自然金為主,多呈它形粒狀、片狀結構,主要賦存在泥質條紋灰巖、條帶狀白云質灰巖中,一般與砷密切共生,多具黃鐵礦化、毒砂化;銻金礦石以它形粒狀為主,具角礫狀構造、細脈浸染狀構造等,多以它形粒狀、細脈狀充填在巖石裂隙中,伴隨黃鐵礦化、毒砂化。根據礦石中不同金屬礦物之間的穿插關系等,可以得出花山銻(金)礦床中的礦物生成順序為:金(毒砂化)→金(黃鐵礦化)→輝銻礦。

2.3 圍巖蝕變

花山銻(金)礦床的圍巖蝕變極為發育,常見的主要包括絹云母化、硅化、黃鐵礦化、綠泥石化、泥化、碳酸鹽化及重晶石化等。其中,絹云母化是礦區最為普遍的蝕變類型,主要分布在F1和F2斷裂破碎帶之間的下寒武統黃柏嶺組上段中,并伴隨著強烈的硅化、綠泥石化等蝕變。硅化多與絹云母化一起出現,主要分布在F1斷裂破碎帶及周邊巖石中;黃鐵礦化主要分布在F1斷裂破碎帶及周邊巖石中。綜上所述,花山銻(金)礦與絹云母化、硅化和黃鐵礦化關系較密切,而與碳酸鹽化、重晶石化等蝕變關系不明顯。此外,根據蝕變分布范圍及組合,花山銻(金)礦床具有明顯的分帶性,其特征如下:

(1)內帶:主要位于F1斷裂破碎帶及其旁側,多分布在破碎帶上盤,發育黃鐵礦化、絹英巖化、硅化及絹云母化。部分硅化較強烈的泥質條紋灰巖中發育塊狀銻礦。

(2)中帶:主要發育在花崗閃長斑巖中,在空間上多位于絹云母化帶的外側,以黏土化為主,在平面上呈不規則的環帶狀分布。

(3)外帶:不發育,主要為綠泥石化、碳酸鹽化及重晶石化。

2.4 控礦條件

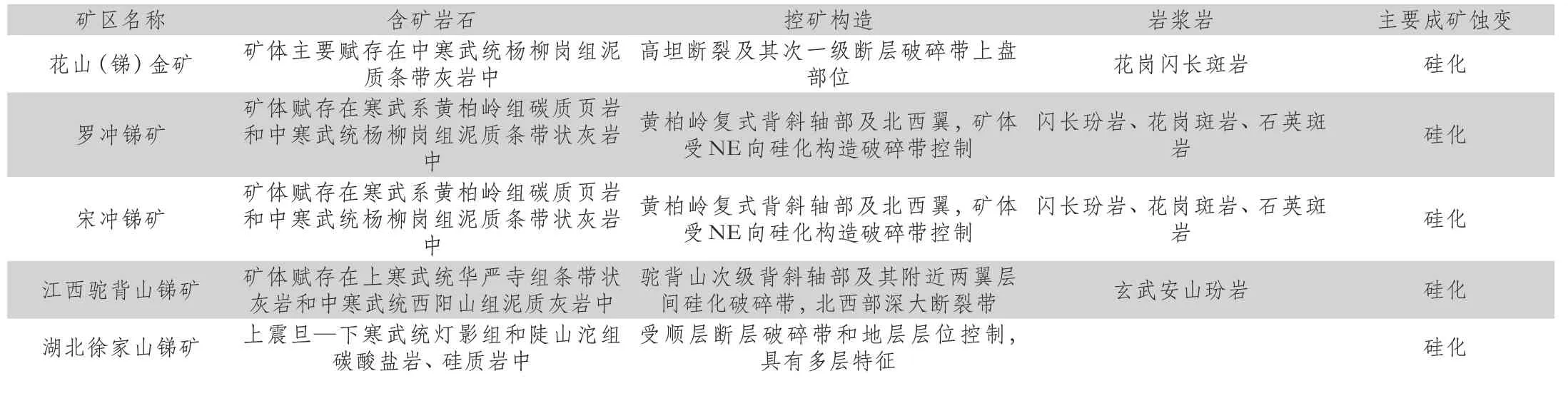

(1)構造條件。花山銻(金)礦明顯受控于區域深大斷裂帶形成的次級斷裂破碎帶,礦體主要賦存在近東西向斷裂破碎帶形成的次級構造裂隙中。礦區北側地區出露1 條走向近東西向的斷裂破碎帶,長約9.3km,發育硅化,且硅化強烈處多為次生石英巖,該條破碎帶與區域性高坦斷裂帶(區域容礦構造)出露空間特征基本一致,且已發現多處礦(化)點(表1)。因此,在該破碎帶上盤范圍內尋找銻金礦具有較大的潛力。

表1 礦區周邊其它銻金礦床地質特征一覽表

(2)圍巖條件。根據前人的研究資料顯示,礦區內大多數地層中的銻含量遠大于地殼克拉克值,尤其是下寒武統黃柏嶺組硅質巖、碳質硅質頁巖(Sb 為18.12×10-6,S 為0.29×10-2,Au 為11.7×10-6),其銻含量是地殼克拉克值的90 倍,為區域銻礦化的初步富集提供了物質來源。此外,礦區主要的含礦巖性為碎裂、蝕變泥質條紋灰巖,為含礦熱液的運移和儲閉提供了空間。花山銻(金)礦床的賦礦圍巖主要為泥質頁巖,該類巖石結構致密,為含礦熱液的封閉提供了條件。

(3)巖漿巖條件。前人研究資料顯示,花山銻(金)礦床為中低溫巖漿熱液充填交代式礦床,礦區燕山早期的花崗閃長斑巖極為發育,為區域成礦提供了熱源,在深部沿著構造薄弱區域向上運移,在運移過程中萃取了地層及早期花崗閃長斑巖中的銻、金以及其它成礦元素,形成含礦熱液,并在構造有利部位逐漸富集成礦。

2.5 控礦構造分析

為綜合研究花山銻(金)礦床的控礦構造,本文對區域上同一成礦帶(長江中下游—江南過渡帶地區)的其它幾個銻(金)礦床的控礦構造進行了總結,其控礦特征見表1。由表1 可知:該成礦帶內的銻(金)礦床均受控于深大斷裂帶,銻(金)礦體主要賦存在斷裂破碎帶及上盤的次級斷裂帶中,礦體的賦礦圍巖主要為震旦系—寒武系的含泥質碳酸鹽巖,該套地層具有較高的Sb、S、Au 背景值,一般為地殼克拉克值的幾十倍。同時,礦床的形成與淺成斑巖具有明顯的成因聯系,對礦體的賦存具有明顯的控制作用,并且該類巖漿巖也具有較高的Sb、S、Au背景值,因此,不僅為礦床的形成提供了熱能,而且提供了豐富的物質來源,為熱液型銻(金)礦床的形成提供了基礎。綜上所述,在長江中下游—江南過渡帶地區的深大斷裂附近的含泥質碳酸鹽巖地層(破碎)是良好的找礦位置,同時,該類地區若發育硅化、黃鐵礦化、毒砂化等蝕變時,更具有良好的找礦潛力。此外,在該區域內具有Au、S、Sb 異常組合的區域也是良好的找礦區域。

3 找礦方向

綜上所述,花山銻(金)礦床明顯受控于近東西向斷裂破碎帶,含礦構造與區域性容礦構造(高坦斷裂)特征一致,并在該組斷裂帶中已發現多處礦(化)點線索。同時,含礦巖性以碎裂、蝕變泥質條紋灰巖為主,具有較為明顯的選擇性。因此,在今后的找礦勘查工作中應重點關注與區域性深大斷裂構造溝通的次一級斷裂破碎帶及附近的碳酸鹽巖地層,是有利的找礦部位。此外,F2斷層與F1斷層的特征基本一致,但在調查中地表未發現礦化線索,并不意味著該斷裂破碎帶不含礦,在今后的找礦勘查工作中,應加強該區域的巖石地球化學測量工作,進一步分析該斷裂破碎帶周邊的含礦性。