恐龍的復原

甘奕 秦宇詩 孫宇

恐龍的藝術復原與科學上的復原存在明顯的差異。科學上的復原更加側重數據資料和證據,而藝術上的復原重點關注造型的美感、體塊肌肉關系和運動。藝術家的復原結合現有的參考資料,除了考慮復原造型的功能,還要注重造型的趣味性,在特征上的把握準確度比較高,但是容易失去科學性的細節。只有將兩種觀察方法的側重點相結合,才是復原滅絕生物最有效的方法。

當代的數字技術發展對于今天的恐龍復原十分有利。傳統的運用石膏制作古動物化石模型和修復的方式可能會被淘汰,而通過三維掃描獲取數據,直接在當中進行修改、比對、推演,其準確性和便攜性比傳統的方式高得多。

牛龍檔案

牛龍 (屬名:Carnotaurus)又名食肉牛龍、肉食牛龍,屬于獸腳亞目角鼻龍下目的阿貝力龍科,是一類大型的肉食性恐龍。由于頭頂有兩只角,顧名思義為牛龍,模式種薩氏食肉牛龍。食肉牛龍是一種擅長奔跑的高速掠食者,是已知的奔跑速度較快的大型恐龍之一。根據唯一發現的一個很完整的骨架,該食肉牛龍體長7.5 米,體重2 噸,臀高3 米。

藝術復原檔案

古動物的復原是以化石為核心依據的,對其基本結構復原是可以達到高度準確的水平,但對于其皮毛、花紋等外表細節,除了結合其生態、生存方式并參照現代動物中它的近親予以推斷外,很難有絕對準確的結論,這個科學與藝術之間的灰色空間,成了藝術創造的切入口,也是開發性復原必須利用的契機。

牛龍的較長耳部

藝術家

在復原時猜測其具有較長耳部,從顱頂至其背部由肌肉連接形成骨翼,在遇到危險、爭奪獵物或是與同類搏斗時,骨翼可以張開,起到恐嚇的作用。

科學家

從科學的角度來講,牛龍這類爬行動物的耳朵往往都是一個小孔,如果存在較大耳部的話對捕食會有不利影響,并且還會加重身體的負擔。耳朵的恐嚇作用在生物界基本上屬于小動物的專利,食肉牛龍已屬于自然界的頂級捕獵者,所以通過支起耳部骨翼擴大身體面積去恐嚇敵人的可能性比較小。

食肉牛龍的羽毛

藝術家

通過藝術化的加工處理,在牛龍的前肢上設計出較為艷麗的羽毛,推測羽毛可以幫助牛龍起到求偶的作用。

科學家

近些年來存在資料證明,很多恐龍有羽毛附著的情況,雖然羽毛的結構基本上出現在小型獸腳類恐龍身上,但像霸王龍、華麗羽王龍和二連巨盜龍這些大型的食肉恐龍也有羽毛, 但基本都是起保溫作用的絨羽,顏色相對來說比較暗淡,偏灰色、灰黑色。而且食肉牛龍是所有肉食性恐龍中前肢比例最短的恐龍,華麗的飛羽基本上沒有任何作用。

牛龍的皮膚

藝術家

牛龍表皮紋理復原參考自蜥蜴類、蛇類動物,皮膚面粗糙帶有不規則形狀隆起褶皺。推測牛龍帶有毒性,其顏色參考自蛇類動物,呈現暗紫色和淡黃色。

科學家

恐龍的皮膚很難保存為化石,從目前發現的少數皮膚印膜化石來看, 大部分恐龍皮膚與現在爬行動物相似: 粗糙、堅硬、有鱗甲或角質突起,除此之外,恐龍的皮膚顏色也很難直接找到參考。

牛龍的骨刺

藝術家

在恐龍背部設計出長而尖的刺,背刺想象為牛龍未進化完成的部分。

科學家

實際上長長的尖刺需要強力的附著點支撐,而且在奔跑的過程中很容易折斷,很難推斷出長長的尖刺對于食肉牛龍來說有何具體的功能。

復原過程

在設計好效果圖示之后,即可投入三維制作。在三維模型的雕刻上一般選擇專業的雕刻軟件Zbrush,它的優點在于操作比較簡單、應用范圍比較廣,在古動物的復原上起到了相當大的作用。用Zbrush 不僅效率高,而且很快就能將二維概念圖投入制作,還可以隨時進行修改和調整,或是添加各類細節。但它的缺點就在于模型的網格面數較大,隨著模型制作雕刻的深入,模型的面數也會隨之增多,甚至會達到幾億的面數,不做處理的話會給電腦帶來很大的負擔。

在恐龍皮膚紋理的繪制上, 選擇SubstancePainter,這是專門用于三維模型貼圖繪制的軟件。在最終效果的渲染上,選擇了專門的渲染軟件(“八猴”4)Marmoset Toolbag。

竊蛋龍檔案

竊蛋龍是一種小型獸腳亞目恐龍, 生存于白堊紀晚期,身長1.8 到2.5 米。大小如鴕鳥,長有尖爪、長尾,推測其運動能力很強,行動敏捷,可以像袋鼠一樣用堅韌的尾巴保持身體的平衡,跑起來速度很快。

在對骨骼的分析中,人們發現竊蛋龍是最像鳥類的恐龍之一。尤其是它們的胸腔擁有數個典型的鳥類特征,每個肋骨上都有一個突起物,可使胸腔更堅固。竊蛋龍的一個近親天青石龍,曾被發現具有尾綜骨,尾綜骨是種愈合脊椎,可協助固定鳥類尾巴的羽毛。更原始的竊蛋龍類身上曾發現羽毛壓痕,例如尾羽龍與原始祖鳥,顯示它們身體上覆蓋著大范圍的羽毛,以及有羽毛的翅膀與尾巴的羽毛叢。天青石龍的尾綜骨也顯示它們擁有尾巴羽毛叢,顯示竊蛋龍類普遍擁有羽毛叢。此外,葬火龍標本的孵化姿勢也表明它們使用了有羽毛的翅膀來覆蓋恐龍蛋。

藝術復原檔案

竊蛋龍的頭冠

藝術家

竊蛋龍的羽毛集中分布在背部和尾部,推測頭部可能有形似鳥類的冠狀羽毛帆狀頭冠。從藝術的想象角度來看,此種造型設計輪廓更加分明。

科學家

從竊蛋龍的骨骼圖中可以看出來,竊蛋龍的頭頂有骨質凸起,所以竊蛋龍的頭頂應該堅硬圓潤。實際上兩個帆狀頭冠在鳥類中基本上不存在,跟竊蛋龍頭骨的凸起也較為沖突。

嗉囊和嘴巴

藝術家

假設竊蛋龍擁有一部分當代鳥類的特征,如擅長奔跑,足部可參考鴕鳥;考慮到大多數鳥類都有繁殖期,且竊蛋龍有涉水捕食的傾向,參考軍艦鳥的雄鳥在此期間嗉囊發生的變化,給竊蛋龍增加了嗉囊。從藝術想象這一角度出發,增添嗉囊設計從視覺上來說更加具有沖擊力和趣味性。嘴部設計參考了食火雞,取用它尖銳的外形以突出視覺感受。

科學家

嗉囊其實是恐龍滅絕后,現生鳥類演化出的一種結構,目前沒有化石證據表明恐龍時期已經演化出了嗉囊這個結構。較大的嗉囊不利于竊蛋龍的奔跑。化石證據表明竊蛋龍的嘴巴更像現在的鸚鵡。

復原過程

結合以上假設,我們可以完成幻想復原的草圖并著手制作3D 模型。3D 模型制作同前面牛龍復原流程類似,先通過Maya 制作簡模。制作簡模的目的是方便在Zbrush 中雕刻細節并確定大致形狀。再把簡模導入Zbrush 雕刻細節制作高模,在這一步完成后需要對模型進行減面拓撲得到低模。低模完成后需要導回Maya 分UV,這一步的目的是為了制作貼圖需要的UV 信息。最后把低模導入SubstancePainter 烘焙高模細節并繪制貼圖。至此,模型制作上的步驟已經完成。在最終的渲染中,將制作好的模型導入UE4場景進行場景渲染,得到竊蛋龍在場景中活動的渲染圖。

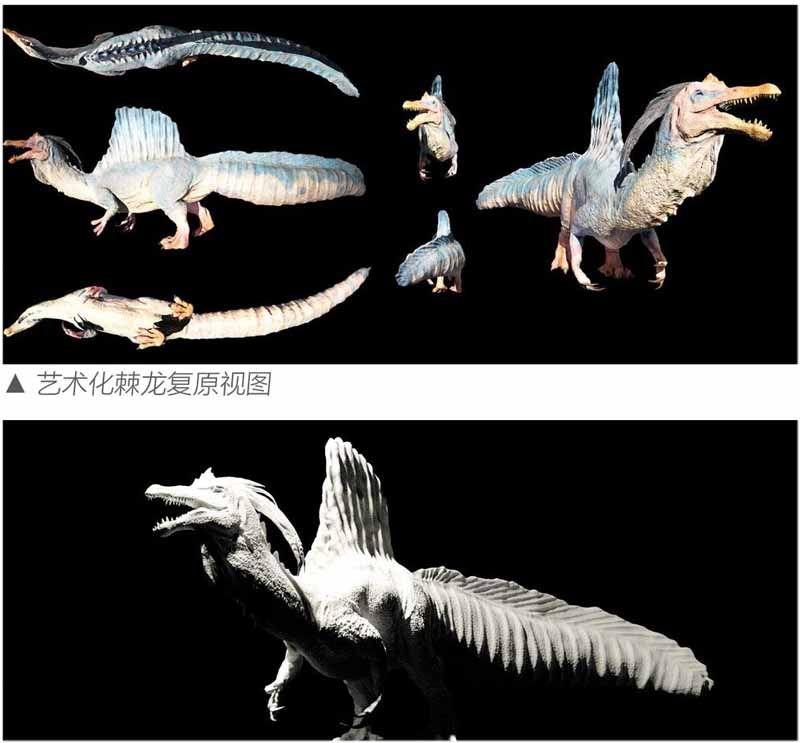

棘龍檔案

棘龍生活在濕地環境,那里有大型掠食者鯊齒龍、大型素食或雜食獸腳類三角洲奔龍、小型肉食性恐龍褶皺龍、大型的泰坦巨龍類潮汐龍、較小型的泰坦巨龍類埃及龍,還有很多龜類、鱷類與翼龍類。2020 年古生物學家發表的論文中,最新的骨架復原中改動最大的就是棘龍的尾部,它整體比較接近蠑螈的尾鰭,這種尾鰭像一個強勁的推進器,能夠讓棘龍在水下游動時更加如魚得水。棘龍尾巴產生的推力是陸地棲息的恐龍同類的8 倍,效率是它們的2.6 倍。這次重大發現改變了以往棘背龍的形象,讓它成了最會游泳的恐龍。

復原檔案

藝術家

本次復原主要依據2020 年最新發掘的恐龍化石,棘龍身體比例完全按照化石比例復原,色彩和細節造型做了藝術處理。這條藍色的棘龍頭部造型和色彩搭配,參考了蒼鷺的特征。此外,還夸張了尾部的體積和設計了更寬大的鰭,讓其強有勁的尾巴更有存在感,同時也平衡了巨大的帆背,使它的整個身體更具流線型。隨著時間的流逝,恐龍身體的軟組織結構已經被侵蝕殆盡,無法找到科學依據復原,在更多證據被發掘出來之前,只能憑借想象和藝術的形式美法則復原。

科學家

關于頭部的裝飾屬于藝術想象,實際上沒有科學依據。

復原過程

設計草圖完成后,第一步,到三維軟件Maya 制作簡模。第二步,Zbrush 雕刻細節,藝術化棘龍灰模渲染圖(左下)就是在Zbrush 完成后的樣子。Zbrush 的雕刻是整個流程耗時最久的階段,它的筆刷是基于現實傳統雕塑工具研發的,通過控制筆壓做出無窮的細節變化,從而能做出寫實的恐龍紋理。第三步用Zbrush 自帶的拓撲工具進行低模創建,這一步需要注意模型的輪廓和布線。第四步,在Zbrush 展UV,并進行高低模映射,將高模的細節映射在具有UV 的低模上。在確保造型準確無誤后用Transpose Master 工具調整姿勢。第五步,在Substance Painter 繪制貼圖。第六步,為模型擺好角度,設置光源,用“八猴”渲染單體模型,最終實現恐龍個體數字復原。完成上述流程,結合游戲引擎UE4 進行場景復刻。

恐龍的復原主要還是根據化石的證據來推測,但可以在恐龍皮膚顏色、花紋、鱗片結構等方面進行一定的藝術創作和科學幻想。這次的復原圖在細節方面做得非常好,主要是顏色的過渡和光澤。而怎么把藝術和科學完美結合,做到一種平衡,則是需要不斷研究和摸索的。