超聲造影引導下經皮穿刺活檢在肺小結節定性診斷中的應用觀察

董文達,勞詩偉

(化州市人民醫院 超聲科,廣東 525100)

肺小結節為孤立型肺結節 (solitary pulmonary nodule,SPN)的一種類型,其病變直徑介于5-10mm之間[1]。利用影像學技術對結節(大小、密度、位置等)進行檢測,可對結節性質進行判斷,在臨床診斷方面具有重要作用。對于SPN的診斷通常使用常規螺旋 CT(Spiral Computed tomography,SCT)進行引導,其對于診斷SPN具有較大的應用價值。但對于肺小結節的診斷,常規診斷方法未達理想診斷效果,如X線胸片對肺小結節的細節顯示不夠[2],只能起到提示診斷的作用而無法定性;CT雖能在肺小結節診斷中較好地顯示細節,但檢查時所用輻射劑量與碘攝入量較高[3],易給人體帶來損傷。另外,常規診斷方式對良性病變和惡性病變的診斷較為困難。超聲造影(contrast-enhanced ultrasound,CEUS)應用聲諾維(六氟化硫微泡),具有無碘攝入、無輻射,可以識別有活性的組織,提高取材陽性率,減少并發癥發生等優勢[4],但目前對CEUS引導下經皮穿刺活檢定性診斷肺小結節的報道較少。為使肺小結節的定性診斷獲得更安全有效的方法,本研究將對CEUS引導下經皮穿刺活檢在肺小結節定性診斷中的應用進行觀察,具體報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2020年1月-2021年12月于醫院行CEUS引導經皮肺穿刺活檢術的60例肺小結節患者作為研究對象。納入標準:①經常規CT檢查診斷為肺小結節,結節直徑在5-10mm之間;②年齡18-70歲;③臨床資料完整;④對本試驗知情并簽署同意書。排除標準:①對治療方式敏感或不配合試驗者;②此前參與過類似試驗者。按照患者意愿分為對照組(超聲引導下經皮穿刺活檢,n=28)和觀察組(CEUS引導下經皮穿刺活檢,n=32),其中對照組男17例,女 11例;年齡 23-67歲,平均年齡(38.29±7.26)歲;良性病變10例,惡性病變18例。觀察組男20例,女 12例;年齡 24-68歲,平均年齡(39.16±6.43)歲;良性病變13例,惡性病19例。兩組患者一般資料差異無統計學意義(P>0.05),研究經醫院倫理委員會審核通過。

1.2 方法

對照組采用超聲引導下經皮穿刺活檢進行診斷:采用彩色多普勒超聲診斷儀 (日本佳能Aplio400、意大利百勝Mylab9),探頭頻率為5.0-7.5MHz,采用巴德Magnum內槽切割式自動活檢槍及18G切割針,射程1.50-2.20cm。觀察組采用CEUS經皮穿刺活檢進行診斷:選擇合適體位,采用常規超聲觀察病變部位、大小;觀察完畢后將病變部位最大切面進行顯示,啟用雙幅對比CEUS模式經肘部快速團注造影劑(2.4ml)隨后注入生理鹽水(10ml);注射完畢后啟動儀器進行觀察。穿刺流程:訓練患者有意識地進行呼吸,保持呼吸平穩,以便穿刺順利進行;穿刺前采用彩色多普勒超聲進行檢查,了解病灶的位置、邊界、大小、內部回聲、深度及血供等,確定安全進針路徑;進行常規消毒、皮膚鋪上無菌巾后,用2%利多卡因(5ml)局部浸潤麻醉病灶區胸壁處皮下軟組織。根據確定好的路徑,實施超聲引導時避開心臟和大血管,囑咐患者屏氣,用活檢針進針至皮下組織,然后活檢針迅速進入病灶內部或邊緣高速彈射切割針后拔針,對進針次數與部位進行記錄。穿刺結束后,用無菌紗布壓迫穿刺部位。取用的病理組織用10%甲醛固定后送病理檢查。穿刺后囑咐患者制動,及時對患者生命體征進行監測。兩組患者醫護人員與穿刺流程一致。

1.3 觀察指標

行比較,根據患者良性病變與惡性病變診斷靈敏度判斷兩種診斷技術的應用價值。③并發癥:統計兩組患者穿刺后的并發癥發生情況,計算并發癥發生率。并發癥包括胸腔積液、氣胸、咳血痰和胸膜反應,其中胸膜反應的臨床表現為氣急胸痛、頭暈頭痛、低血壓、低氧血癥等。另外,對于并發癥為有胸腔積液的患者,及時測量血壓和行X線胸片檢查。

1.4 統計學方法

2 結果

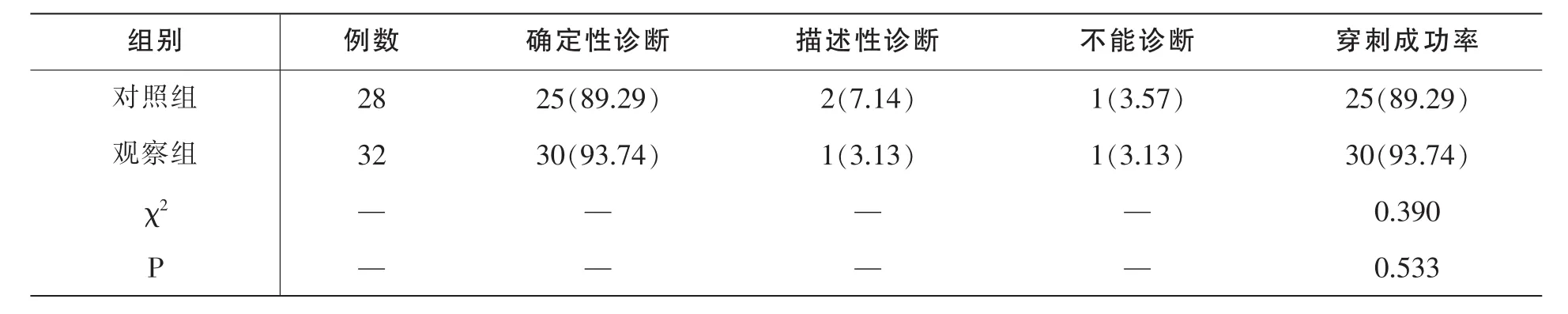

2.1 兩組患者穿刺成功率比較

60例患者中,55例判定為確定性診斷,穿刺成功率為91.67%(55/60);對照組共25例獲得確定性診斷,2例為描述性診斷,1例不能診斷;觀察組共獲得30例確定性診斷,1例為描述性診斷,1例不能診斷。兩組穿刺成功率分別為89.29%(25/28)和93.74%(30/32),差異無統計學意義(P>0.05),見表 1。

表1 兩組患者穿刺成功率比較[例(%)]

2.2 兩組技術應用價值比較

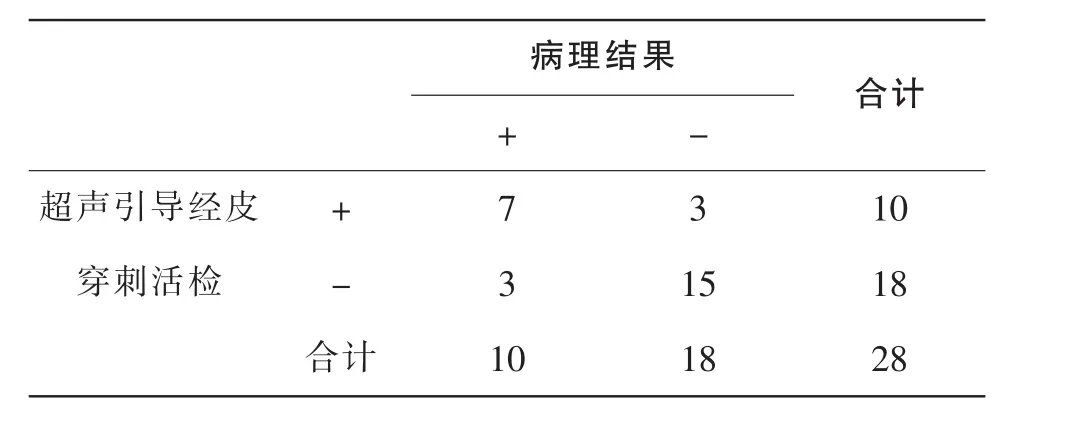

2.2.1 超聲引導經皮穿刺活檢診斷

超聲引導經皮穿刺活檢診斷肺癌靈敏度為70.00%,特異度為83.33%,準確率為78.57%,陽性預測值為70.00%,陰性預測值為83.33%,kappa值為 0.533,見表 2。

表2 超聲引導經皮穿刺活檢診斷結果(例)

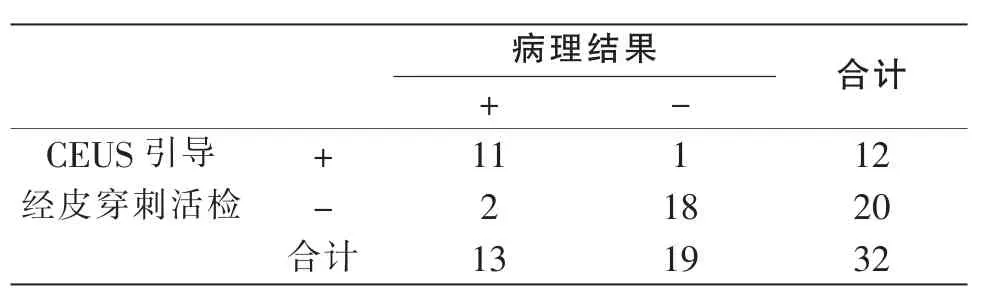

2.2.2 CEUS引導經皮穿刺活檢診斷

CEUS引導經皮穿刺活檢診斷肺癌靈敏度為84.62%,特異度為94.74%,準確率為90.63%,陽性預測值為91.67%,陰性預測值為90.00%,kappa值為 0.803,見表 3。

表3 CEUS引導經皮穿刺活檢診斷結果(例)

2.3 兩組患者并發癥發生情況比較

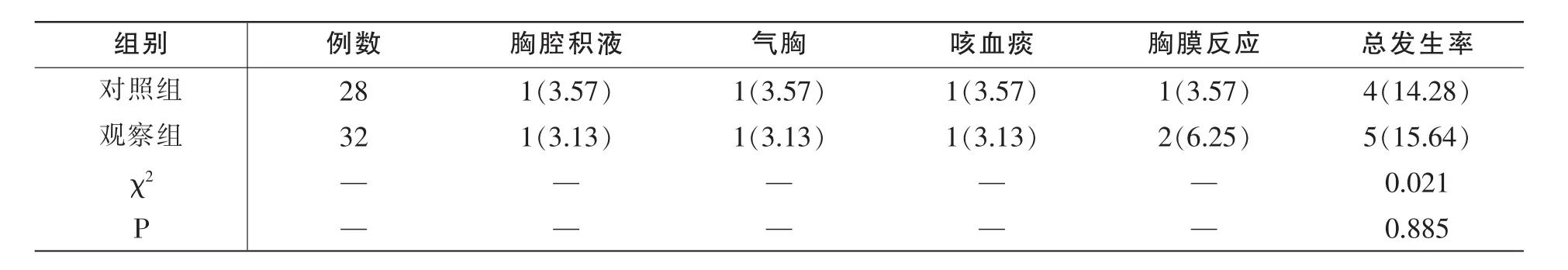

60例患者并發癥發生率為15.00%(9/60),對照組并發癥發生率為14.28%(4/28),觀察組并發癥發生率為15.64%(5/32),兩組并發癥發生率差異無統計學意義(P>0.05),見表 4。

表4 兩組患者并發癥發生情況比較[例(%)]

3 討論

肺癌發于肺部,同時肺也是惡性腫瘤最常見的轉移器官[7]。隨著醫學技術與儀器的不斷發展,患者肺部病變的診斷成功率也在逐年升高,常使用的診斷方式有X線胸片、SCT、數字化X線攝影(digital radiography,DR)等[8-9]。 這些診斷方式在診斷肺部病變方面效果較優,但對于肺小結節的診斷卻存在一定局限性,檢出率較其他肺部病變低。為使肺小結節定性診斷率得到一定程度的提升,對患者及早進行診斷與治療,需采取更加有效的診斷方式。CUES引導下經皮穿刺活檢術與常規診斷方式相比,其優點在于:①安全性高。能夠清晰地對針尖位置進行實時和動態監控,隨時調整進針位置,避免給其他組織及血管帶來損傷[10];②準確率高。清晰顯示病灶部位血流情況[11],使手術人員更加準確地進行穿刺。另外,由于超聲探頭小,手術人員可選擇不同部位與角度進行穿刺,顯著提升了獲得有效病理組織的概率[12];③取材更加便捷。對于肺小結節的一些混合型病變,CEUS引導下經皮穿刺活檢術能更加清晰地顯示邊界[13],手術人員能更準確地選擇實質性病理組織,使檢驗樣本增多;④縮短確診時間。與常規診斷方式相比,CEUS引導經皮穿刺活檢可在更短時間內生成診斷報告,患者病情得到及時診斷。本研究采用超聲CEUS引導下經皮穿刺活檢對肺小結節定性診斷的應用進行觀察,結果顯示如下。

60例患者,55例判定為確定性診斷,穿刺成功率為91.67%(55/60),提示超聲引導下的經皮穿刺活檢準確率高;對照組共25例獲得確定性診斷,2例為描述性診斷,1例不能診斷;觀察組共獲得30例確定性診斷,1例為描述性診斷,1例不能診斷,兩組穿刺成功率分別為89.29%(25/28)和93.74%(30/32),由于惡性病變會使病灶增大、生長速度加快,診斷難度降低,故惡性病變的診斷成功率高于良性腫瘤。對于良性病變,及早對病變部位進行診斷后進行針對性用藥,可有效避免病情延誤,減少過量輻射對人體造成的損傷。CEUS引導經皮穿刺活檢診斷靈敏度為84.62%,顯著高于超聲引導經皮穿刺活檢的70.00%,提示CEUS引導經皮穿刺活檢應用價值更高。60例患者并發癥發生率為15.00%(9/60),對照組并發癥發生率為14.28%(4/28),觀察組并發癥發生率為15.64%(5/32),提示患者并發癥發生率低,超聲引導經皮穿刺活檢安全性高。

綜上所述,CEUS引導下經皮穿刺活檢在肺小結節定性診斷中診斷成功率高,對患者造成的損傷小,安全性高,在定性診斷肺小結節中具有較好的應用價值,可用于臨床推廣。