不同采樣間隔時間對顱腦CT灌注參數的影響

石慧鈴,梁 毅,郭家俊

(廣西壯族自治區江濱醫院 放射科,廣西 530021)

關鍵字:體層攝影術,X線計算機;腦;灌注成像;采樣間隔

當今社會腦卒中發病率呈明顯上升趨勢,顱腦CT 灌注成像(CT perfusion imaging,CTP)作為一種有效的檢查手段可直接、直觀、全面地獲得腦血流動力學信息及顱內血管病變情況,對于腦血管疾病的診斷、鑒別及預后評估具有重要作用[1]。顱腦CTP需對全腦或ROI所在的層面進行連續反復掃描,X線輻射劑量較常規CT平掃明顯增加[2]。但近年來有學者認為,增加CT灌注采樣間隔可明顯減低X線有效輻射劑量[3]。本研究旨在探討顱腦CTP不同采樣間隔時間對灌注參數的影響。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2020年7月—2021年6月因腦血管病在廣西壯族自治區江濱醫院接受CTP檢查的42例患者為研究對象,男31例,女11例,年齡33-79歲,平均年齡(63.2±13.5)歲,其中11例患者于就診前6h出現急性腦卒中癥狀。納入標準:①無大動脈閉塞性腦血管病變,或病變僅累及單側腦實質;②無顱內出血征象;③無碘對比劑過敏,肝、腎功能正常;④腦內無金屬植入物。排除標準:①顱內占位術后改變累及雙側腦實質;②雙側顱內血管異常;③顱腦術后改變;④腦室內積血、蛛網膜下腔出血,且出血原因、責任血管不明。所有入選患者年齡符合正態分布。此研究經本院醫學倫理委員會批準,均已告知受試者本實驗存在的風險以及存在的意義,并取得受試者或家屬簽署知情同意書。

1.2 檢查方法

采用德國西門子Siemens Definition Flash CT。患者取仰臥位,經雙筒高壓注射器于肘靜脈注射非離子型碘對比劑(碘海醇注射液350mgI/ml)50ml,注射速率為5.0ml/s,后以相同速率注射生理鹽水20ml。掃描范圍為頸1椎體下緣至顱頂,掃描線與顱底平行,采用容積掃描方式,管電壓80kV,管電流采用 150mA,X線管轉速 0.28轉/s,掃描層厚為5mm,重建卷積核D23f smooth BHClodine。注射對比劑后5s進行全腦動態容積掃描,總掃描時間為45.0s,間隔時間為1.5s,共掃描30次。掃描所得第1-30期原始數據作為標準組。在標準組中動脈峰值期CTP數據前后,每間隔1-3期抽取1期CTP數據,以此類推分別獲得前后間隔時間為3.0s、4.5s、6.0s的重建圖像,定義為模擬組1、模擬組2、模擬組3。

1.3 圖像評價

將標準組、模擬組1、模擬組2、模擬組3原始數據分別導入Syngo.via工作站CT灌注軟件進行灌注分析。選取左側(健側)頸內動脈C7段作為輸入動脈(arterial input function,AIF),上矢狀竇作為輸出靜脈(venous output function,VOF),計算動脈和靜脈的時間-密度曲線和達峰時間。在標準組、模擬組1、模擬組2、模擬組3灌注圖上分別選取基底節層面灰質區、白質區設置ROI興趣區,獲取腦血流量(cerebral blood flow ,CBF)、腦血容量(cerebral blood volume,CBV)、 平均通過時間 (mean transit time,MTT)及達峰時間(time to peak,TTP)相應數值,保持4組測量ROI的層面、大小和位置一致,各ROI測量3次,取平均值。計算絕對百分比誤差值=(模擬組灌注參數值-標準值灌注參數值)/標準組灌注參數值×100%。

由2名從事放射診斷工作至少5年的醫師分別對模擬組1、模擬組2、模擬組3與標準組灌注偽彩圖視覺差異進行主觀評價,意見不統一時協商達成一致結果。評分采用4分制,4分:不存在差異,能夠正確診斷;3分:存在較小差異,不影響診斷結果;2分:存在較大差異,可能影響診斷結果;1分:存在明顯差異,完全不能診斷。

1.4 統計學方法

采用SPSS 26.0軟件進行統計學分析。客觀參數采用平均值±標準值(±s)表示,模擬組與標準組視覺差異的主觀評分采用例(%)表示。不同采樣間隔時間與灌注偽彩圖視覺差異評分的相關性分析采用Spearman等級相關分析,以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 客觀評價

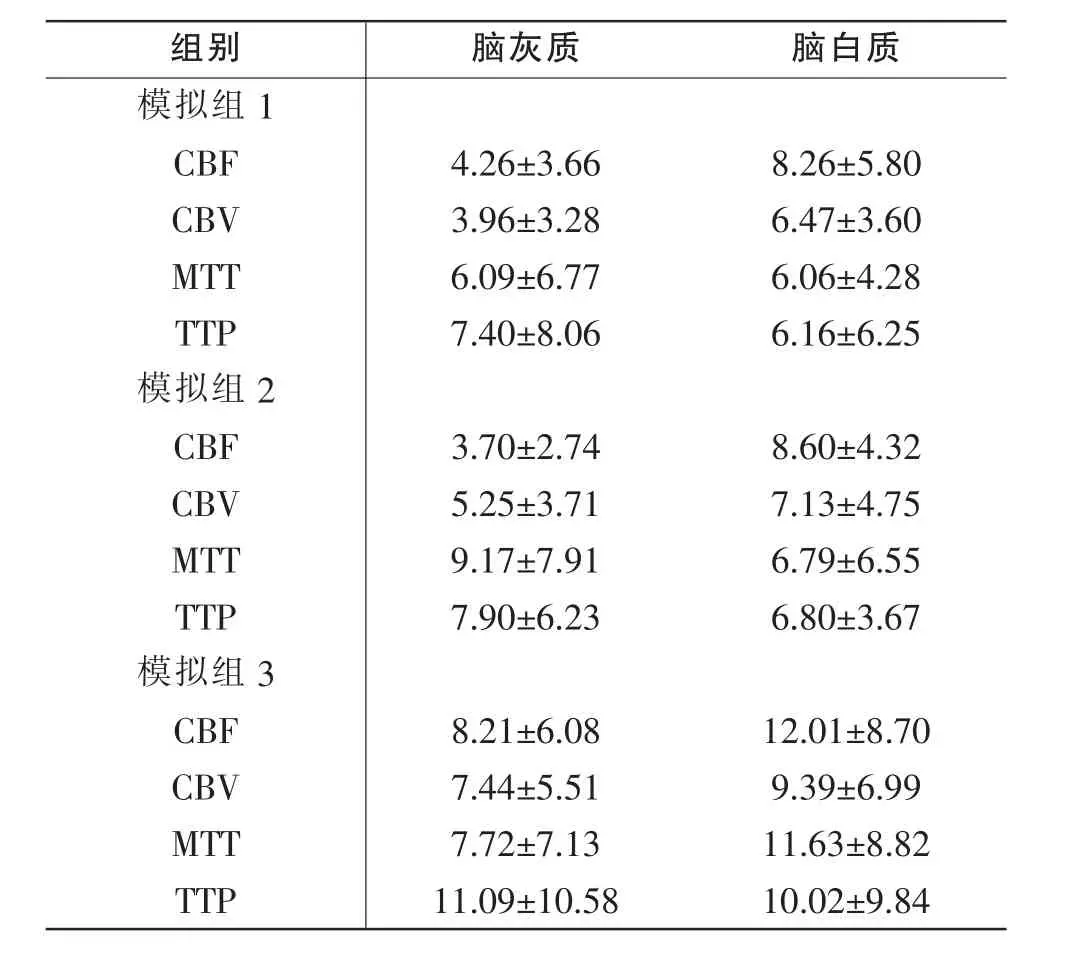

模擬組1、模擬組2的基底節層面腦灰質和腦白質CBF、CBV、MTT、TTP絕對百分比誤差值均值均<10%;模擬組3的基底節層面腦灰質CBV、CBF、MTT和腦白質CBV絕對百分比誤差值均值均<10%,模擬組3的基底節層面腦灰質TTP和腦白質CBF、MTT、TTP絕對百分比誤差值均值均>10%,見表1。

表1 基底節層面不同采樣間隔CT灌注參數絕對百分比誤差值(%)

2.2 主觀評價

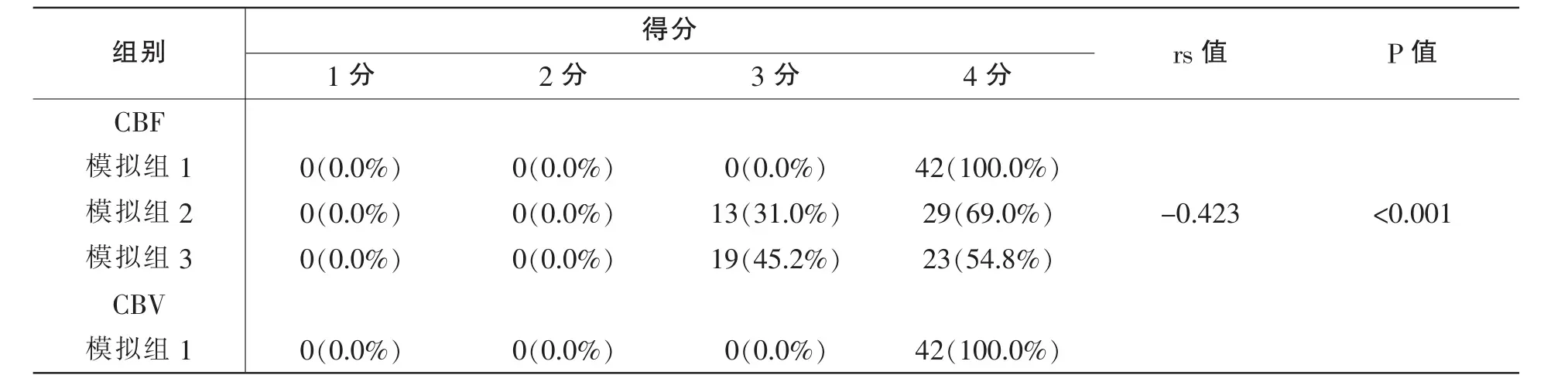

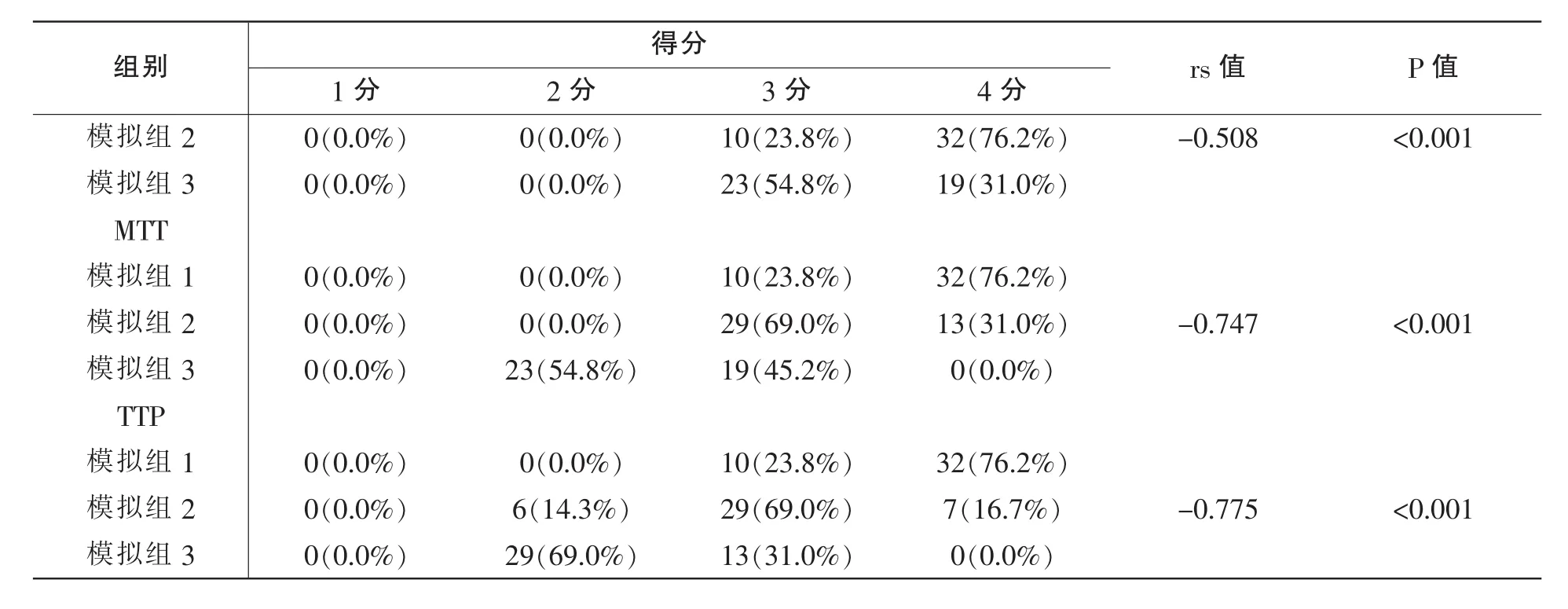

CBF、CBV灌注偽彩圖中,所有模擬組與標準組視覺差異的主觀評分均≥3分;MTT灌注偽彩圖中,模擬組1、模擬組2與標準組視覺差異的主觀評分≥3分,模擬組3與標準組視覺差異的主觀評分在2-3分之間;TTP灌注偽彩圖中,模擬組1與標準組視覺差異的主觀評分≥3分,模擬組2與標準組視覺差異的主觀評分以3分為主且在2-4分之間,模擬組3與標準組視覺差異的主觀評分以2分為主且在2-3分之間。所有模擬組的CBV、CBF、MTT、TPP灌注偽彩圖視覺差異評分與采樣間隔時間均呈負相關(P<0.05),各灌注參數的視覺差異評分隨采樣間隔時間延長而遞減,見表2、圖1。

圖1 不同采樣間隔的MTT灌注偽彩圖比較

表2 不同采樣間隔模擬組與標準組灌注偽彩圖視覺差異主觀評價結果[例(%)]

續表2 不同采樣間隔模擬組與標準組灌注偽彩圖視覺差異主觀評價結果[例(%)]

3 討論

CTP作為一種可直接、直觀、全面地獲得腦血流動力學信息及顱內血管病變情況的有效的檢查手段,對于腦血管疾病的診斷、鑒別及預后評估具有重要作用,但是存在輻射劑量大的不足。近年來有學者認為,增加CT灌注采樣間隔可明顯減低X線有效輻射劑量[4]。本研究以1.5s采樣間隔作為參照,模擬 3.0s、4.5s、6.0s采樣間隔進行 CTP 重建[5-6],旨在分析不同采樣間隔對CT灌注參數及圖像質量的影響。

CTP通過對選定層面進行連續多次動態掃描,可獲得相應層面內每個像素的時間-密度曲線。灌注參數值是根據時間-密度曲線建立數學模型而計算出來的,因此適當增加采樣間隔時間,減少總掃描次數,可以降低輻射劑量而不影響圖像質量[7]。但采樣間隔時間過大,則可能錯過動靜脈峰值時間點,從而使灌注參數值產生偏差[8]。CT灌注參數由于人為差異,如采集的序列、后處理軟件及手動選擇AIF和VOF等,具有較高的可變性。有學者通過觀察在不同腦區域人工勾畫ROI對于灌注參數的影響,認為在臨床診斷中,如果總體異率<10%則灌注圖不會產生視覺誤差,因此10%絕對百分比誤差可作為一個與臨床相關的誤差指標[9]。本研究結果顯示,模擬組1、模擬組2的基底節層面腦灰質和腦白質CBF、CBV、MTT、TTP絕對百分比誤差值均值均<10%;模擬組3的基底節層面腦灰質CBV、CBF、MTT和腦白質CBV絕對百分比誤差值均值均<10%,模擬組3的基底節層面腦灰質TTP和腦白質CBF、MTT、TTP絕對百分比誤差值均值均>10%。本研究中模擬組1、模擬組2的基底節層面腦灰質和腦白質CBF、CBV、MTT、TTP,以及模擬組3的基底節層面腦灰質CBV、CBF、MTT和腦白質CBV絕對百分比誤差值始終保持在10%以下,提示以3.0s或4.5s為采樣間隔得到的CT灌注參數不存在明顯差異,且原始數據減少對CBV結果無明顯影響。但模擬組3的基底節層面腦灰質TTP和腦白質CBF、MTT、TTP絕對百分比誤差值均值均>10%,提示以6.0s為采樣間隔得到的CBF、MTT、TTP結果可能存在差異[10]。 這可能與 CBF、MTT、TTP 是反映灌注情況變化的敏感指標有關[11],由于其敏感性,CT灌注參數容易受到影響。

提高時間分辨率能夠改善時間-密度曲線的質量,從而提高灌注參數測量的準確性。降低時間分辨率會導致灌注圖的圖像質量下降,選擇不同采樣間隔時間對灌注偽彩圖的圖像質量可能產生影響[12-13]。本研究數據表明,在不同采樣間隔下,CBF、CBV灌注偽彩圖視覺差異較小,不影響診斷結果;在3.0s、4.5s采樣間隔下,MTT、TTP灌注偽彩圖視覺差異較小,不影響診斷結果;在6.0s采樣間隔下,MTT、TTP灌注偽彩圖視覺差異較大,可能影響診斷結果。提示采樣間隔≤4.5s的掃描方案灌注偽彩圖視覺差異較小,對診斷結果不產生影響。采樣間隔為6.0s以上的掃描方案灌注偽彩圖視覺差異較大可能產生影響。本研究結果與既往文獻報道相符[14],其原因主要為較大采樣間隔時間可能會引起動靜脈強化峰值位置偏移,從而影響灌注參數和圖像質量。同時,本研究還發現灌注偽彩圖視覺差異評分與采樣間隔時間呈負相關,評分分值隨采樣間隔時間延長而遞減。當采樣間隔≤4.5s時,可獲得更精準的圖像數據。因此,在保證圖像質量前提下,選擇3.0s-4.5s采樣間隔既能有效降低X線輻射劑量,又能保證CTP診斷的準確性。

本研究的局限性:①未進行實際的采樣,而是通過標準組剔除數據模擬所得出的數據;②樣本量較小;③標準組切換時間為所用設備最快響應時間,臨床當全腦灌注掃描范圍超出常規時,是否能滿足這個模式切換時間尚有待實踐證實。

綜上所述,不同采樣間隔時間對顱腦CT灌注參數有一定的影響;選擇3.0s-4.5s采樣間隔既能有效降低X線輻射劑量,又能保證CTP診斷的準確性。本研究所用方案為臨床顱腦CT灌注提供了新的方法,具有重要的臨床價值。