結合校本資源的高中生物學實踐活動設計

黃莉莉

摘 要 “植物組織培養”是植物細胞工程的一項基礎技術。為了因校制宜開發校本資源,選取了本校的楸樹作為植物組織培養對象,具體分析教材與學情,通過“自主學習—小組合作”“代表示范—學生模仿”“問題討論—總結歸納”等多種形式的教學活動,使學生在具體的實驗操作中提升實驗技能,掌握無菌操作技術,領悟植物組織培養技術的原理與過程,完成知識理論的自主構建,并在真實情境下激發科研興趣,培養實踐與創新能力,從而提高生物學的學科核心素養。

關鍵詞 高中生物學 植物組織培養 實驗教學 校本資源

《普通高中生物學課程標準(2017年版2020年修訂)》(以下簡稱為新程課標準)建議教師應積極開發和利用生物學課程資源。生物學課程資源是指生物學課程實施可利用的所有資源,它不僅影響教師的教學過程和教學方式,也影響學生的學習過程和學習方式,是決定課程實施和課程目標是否能有效達成的重要因素之一[1]72。課程的開發要因校制宜,善于利用各種教學資源,注重生物與社會、生活和技術方面的聯系,以提升學生學習興趣,從而提高學生的核心素養[2]。在開發具有校本特色的課程資源過程中,筆者發現本校的“黃金樹”——古楸的后代作為植物組織培養對象非常適宜。楸樹是我校一寶,也是名貴的用材與園林觀賞樹種,但是它的自然繁殖極為困難。選它入課堂,會使學生通過學習植物組織培養,明曉可以利用生物工程技術來拯救瀕危珍貴植物,培養學生的社會責任意識。

一、教材與學情分析

新課程標準對“植物組織培養”的要求是“闡明植物組織培養是在一定條件下,將離體植物器官、組織和細胞在適宜的培養條件下誘導形成愈傷組織,并重新分化,最終形成完整植株的過程”[1]28,并建議開展“利用植物組織培養技術培育菊花或其他植物幼苗,并進行栽培” [1]28等教學活動。

(一)教材分析

“植物組織培養”是人教版高中生物選擇性必修3《生物技術與工程》模塊中專題2“細胞工程”的第一節第1課時內容,主要包括植物組織培養技術的原理和過程。該節內容與必修1中“細胞的生命歷程”和選擇性必修1中“植物生長素和其他激素”等內容密切相關。植物組織培養技術是現代生物學的重要技術,在其基礎上發展出了另一重要的植物細胞工程技術:植物體細胞雜交。通過本節內容的學習,學生能更好地理解植物體細胞雜交技術以及植物細胞工程在生產實踐中的應用,如培育無病毒植株、細胞產物工廠化生產、制備人工種子等,并對后續學習“培育轉基因植物”也有重要意義,可起到承上啟下的作用。

(二)學情分析

高二年級的學生已經具備與之相關的理論基礎:在必修1“細胞的生命歷程”中,學生已經掌握了“細胞的分裂和分化”“細胞全能性”等方面的知識,有利于學生進一步加深理解植物組織培養技術的原理與過程;在選擇性必修1“植物生命活動的調節”中,學生已經學習了“植物生長素”“其他植物激素”等內容,有利于學生理解在植物組織培養過程中添加植物激素的種類及設置不同比例的生理學意義。此外,學生初步具備了實驗探究的能力以及一定的實驗操作能力。但是,由于植物組織培養技術是學生接觸的第一個細胞水平的現代生物工程技術,學生缺乏對無菌操作等實驗技術的了解,因此,在實驗操作過程中會存在一定困難。而學生總是對未知的內容或感興趣的事物充滿好奇這一特點卻能為本節課的順利開展奠定基礎。

二、確定教學目標與重難點

為了在真實的課堂教學情境中引導并幫助學生達成新課程標準對本節課內容的要求,促進學生生物學科核心素養的提升,筆者結合教材及學情分析,確定了本節課的教學目標:①能運用物質觀、穩態與平衡觀等生命觀念,理解植物組織培養技術的基本原理與過程;②能運用科學思維的方法,基于實驗過程(先脫分化后再分化)以及操作要求(無菌操作)等科學探究事實,分析判斷相關的理論依據;③以植物組織培養技術解決古楸樹繁殖難題為例,關注與植物組織培養技術相關的研究進展和應用前景,建立運用現代生物技術拯救瀕危珍稀生物的社會責任意識。確定教學重點:植物組織培養的原理和過程,教學難點:植物組織培養的實驗操作流程。

三、教學過程

為了順利展開“植物組織培養”實驗教學,筆者首先做了以下幾個方面的準備工作:①復習人教版高中生物必修1中“細胞的分化”一節相關內容;②結合導學案學生活動一和學生活動二板塊,預習選修3“植物細胞工程的基本技術”中植物組織培養的相關內容;③全班分成4組,每組7人,由各小組選定組長,組成興趣小組,提前進入南通大學生科院學習植物組織培養的實驗操作步驟,并由教師選派2人在課堂上進行匯報;④由于課堂時間有限,外植體——楸樹根部的預處理、培養基的配制與滅菌、實驗器材用具的滅菌處理等均于課前完成。在完成了充分的準備工作之后,進入課程實施階段。

(一)情境設疑,導入新課

由本校六百年老楸樹的照片及介紹(圖1、圖2)引出楸樹繁殖難題——自花不孕,再到現有常見的楸樹繁殖方法的局限性,引出本節課教學內容:能夠實現楸樹快速大量繁殖的生物新工程技術——植物組織培養技術。

[設計意圖]通過真實的情境創設,激起學生對“植物組織培養技術”的好奇,進而提出問題:什么是植物組織培養?具體操作流程是怎樣的?為何能實現快速大量繁殖,其原理是什么?以此生成本節課的學習目標。通過真實情境中的案例研究,有利于培養學生社會責任素養。

(二)活動探索,推進新課

【活動一】自主學習,掌握植物組織培養技術的理論基礎

筆者設計問題串:“什么是細胞的全能性?細胞具有全能性的原因是什么?已經分化的細胞能否表現出全能性?為什么?細胞表現全能性的條件有哪些?”通過引導,學生思考并回答相關問題。在此基礎上提出MS培養基中為何要添加蔗糖等問題,促進學生深層次思考。

[設計意圖]通過精心設計層層遞進的問題串,引導學生建構新舊知識之間的聯系,完成學生掌握植物組織培養技術原理的教學目標,有助于教師“以學定教,順學而導”。此外,“人工提供適宜培養基可以滿足植物細胞的離體生長需求”等信息也有利于學生運用物質觀、穩態與平衡觀等生命觀念理解植物組織培養技術的基本原理。

【活動二】小組合作,構建植物組織培養技術流程圖

學生根據植物組織培養原理,結合教材“胡蘿卜的組織培養”實驗板塊內容,小組合作討論,共同構建植物組織培養技術流程圖(見圖3)。

學生上臺用實物投影儀展示并講解。筆者進行點評與補充,并通過提出“什么是脫分化?為什么要脫分化處理?選擇分化程度如何的植物組織作為外植體?”等問題,使學生更加清楚地掌握植物組織培養技術的理論流程。

[設計意圖]通過自主構建流程圖,幫助學生形成網絡化的知識結構。通過學生展示小組合作學習結果的方式,激發學生學習興趣,引導學生主動參與到學習中,鍛煉學生科學思維能力與表達能力,同時培養學生觀察與傾聽能力。通過教師的點評與講解,明確本節課的教學重難點:植物組織培養技術的流程。

【活動三】代表示范,分享心得體會

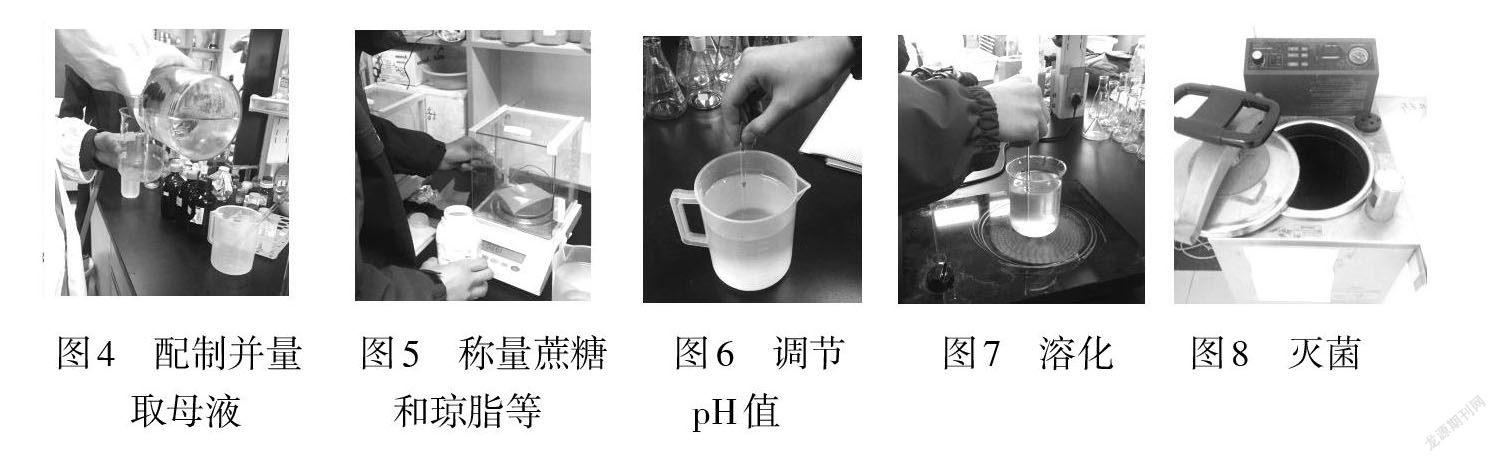

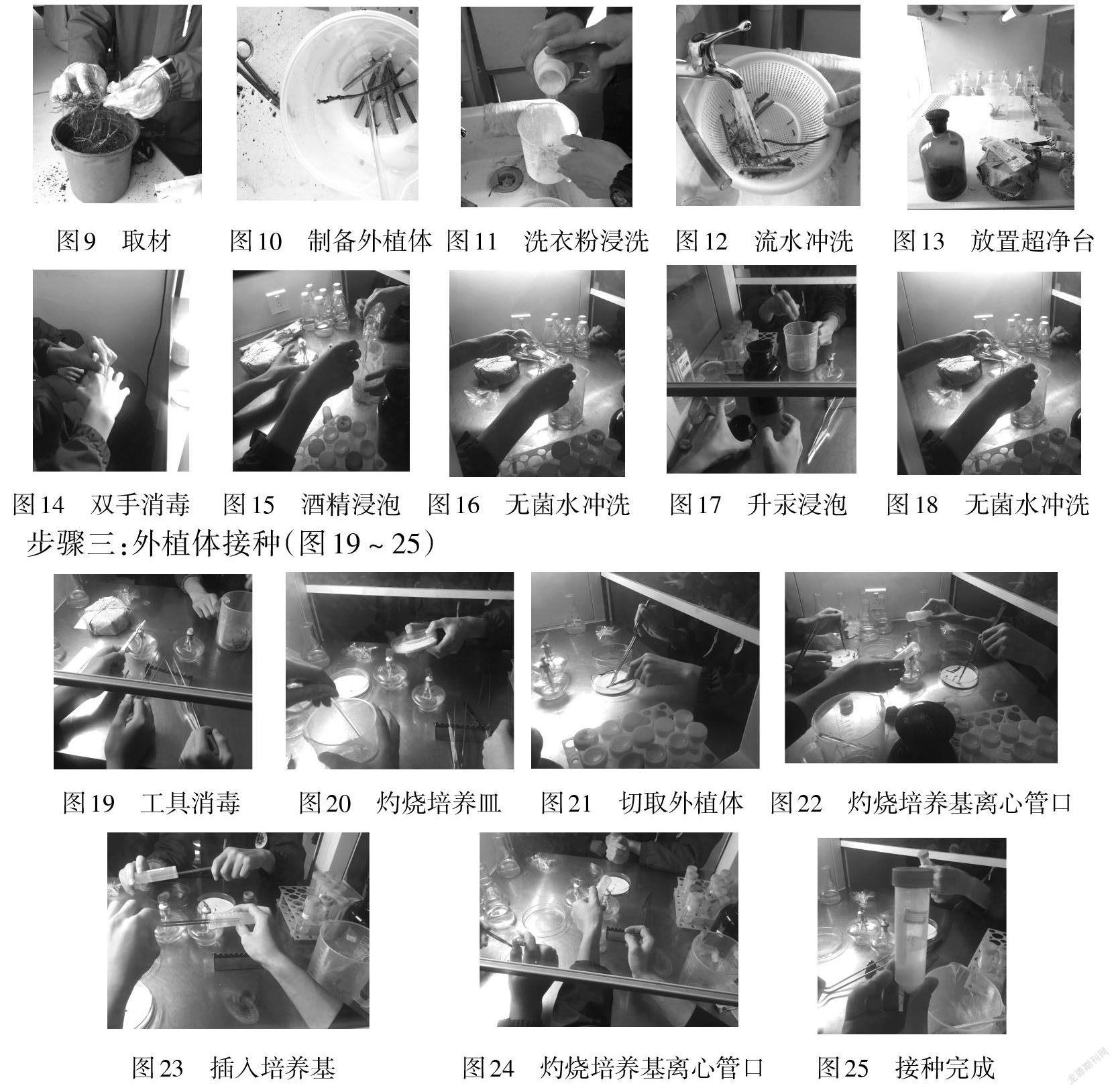

筆者指派提前進入南通大學生科院進行學習的2名興趣小組的學生匯報此次學習的心得體會,學生用自備的PPT配合講解植物組織培養技術的具體操作過程(見圖4~25)。

步驟一:配制MS培養基(圖4~8,其中“計算”步驟需在“配制并量取母液”前,圖略)

步驟二:外植體消毒(圖9~18)

步驟三:外植體接種(圖19~25)

[設計意圖]通過同學的匯報展示,學生清楚了整個實驗操作流程。而興趣小組學生的表現也能激勵其他學生敢于實踐和探究,激發實驗熱情,同時采用學生代表匯報的活動形式鍛煉學生的語言組織和表達能力。

【活動四】學生模仿,動手完成外植體接種

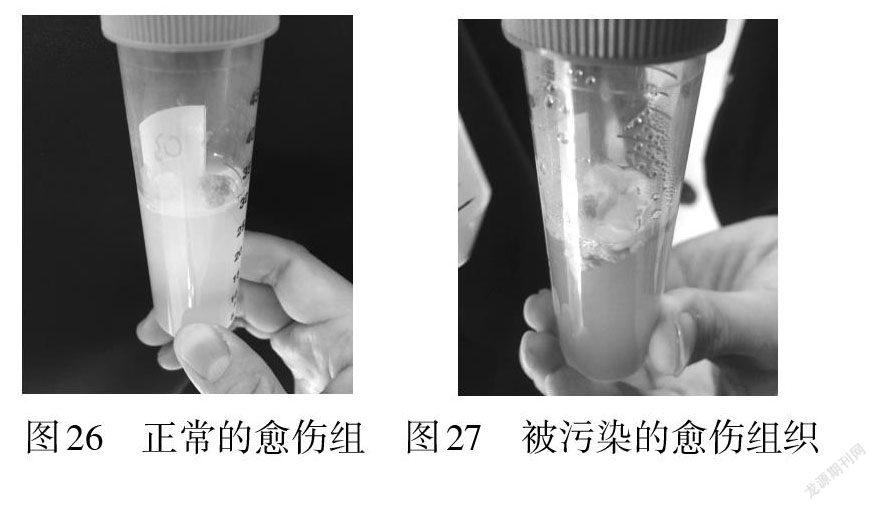

筆者點評兩位學生的匯報,展示興趣小組先前開展實驗的結果(如圖26~27),引導學生分析導致培養對象污染的可能原因,再次強調實驗操作過程中的注意事項。

在組長的指導下,學生在超凈臺內規范進行實驗操作,接種完成后做好標記,按組放入恒溫箱進行培養。筆者對學生的接種過程進行點評,并讓學生根據整個實驗過程設計探究性課題,如外植體在培養基上的插入位置或放置方式對愈傷組織的形成是否有影響等。此外,設計“要進行脫分化,應如何設置培養箱條件?”“將接種瓶放入培養箱之后,就可以高枕無憂了嗎?”“若長出了愈傷組織,它自己就可以在培養箱中發育成一株幼苗了?”……“再分化和脫分化培養條件是否相同呢?”等問題串,再次加深學生對植物組織培養過程的印象。

[設計意圖]深化學生對所學知識的掌握與運用,認同脫分化和再分化過程培養條件不相同的事實,為后續再分化實驗操作作好鋪墊。通過點評學生的實驗操作對學生的學習成果進行評價,并引導學生設計探究性課題,落實鍛煉學生科學思維與探究能力的目標。

(三)歸納總結,拓展思維

筆者組織學生根據本節課所學內容,嘗試用簡短的語言概括:①植物組織培養究竟是一種怎樣的技術;②歸納總結植物組織培養定義;③根據本節課所學知識,拓展思維,嘗試將本節課所學的生物技術運用于生產實踐。

[設計意圖]這一過程為學生提供了個性發揮的空間,培養了學生自主歸納總結和表達的能力。思維拓展環節對學生理解植物組織培養技術在生產實踐中的重要性有十分積極的、現實的意義,為下一節——植物組織培養的應用打下基礎,落實了培養學生社會責任意識的教學目標。

四、教學反思

本節教學是筆者執教的一節公開課,“植物組織培養技術”是一項操作難度較大的實踐活動,其過程復雜而精細,操作持續時間可長達1~2個月,不可能在一節課上讓學生經歷組培全過程。為了確保學生能在課堂上動手操作關鍵步驟,特別是掌握關鍵性實驗技能——無菌操作技術,掌握操作中的注意事項,意識到該技術在實際生活中的重要作用,筆者設計了“理論:植物組織培養的原理+實驗:外植體接種”的綜合教學方案,讓興趣小組的學生預習了本實驗的具體操作,還做了大量準備工作。采用小組合作學習方式突破教學重點;采用興趣小組提前開展實驗,在課上匯報并指導組員進行實驗的方式突破教學難點。在課上的實驗過程中,由興趣小組的學生認真指導本小組成員規范完成實驗操作,帶動本小組學生積極參與到實驗中,實驗熱情高,團隊協作能力良好,順利完成了教學目標。教學實踐表明:學生對校本資源入課堂表現出高度的熱情,充分激發了學生的探究和學習欲望;學生通過小組合作自主構建知識,能較好掌握植物組織培養的原理與流程;通過動手進行實驗操作,能快速有效地掌握植物組織培養技術。可見,結合校本資源的生物教學實踐活動能夠激發學生的科研興趣,激起學生想要了解更多生物工程技術的欲望,有利于減負增效,培養學生的生物學學科核心素養。

經過教學反思發現,該設計仍有可改進之處。由于本課為學生第一次接觸植物組織培養技術,所以筆者并沒有設計較復雜的探究實驗。在今后的實驗教學中,可以嘗試讓實驗小組選取不同的實驗材料或者改變實驗的某一條件來自己設計相關探究實驗。例如,探討在采用不同種植物、同種植物不同部位的組織等進行植物組織培養時對外植體接種成功率的影響,改變分化培養基中細胞分裂素和生長素比例對再分化結果的影響等。

[參 考 文 獻]

[1]中華人民共和國教育部.普通高中生物學課程標準(2017年版2020年修訂)[S].北京:人民教育出版社,2020.

[2]彬彬.中小學教師開發利用課程資源的內涵、意蘊和方略[J].湖北教育,2021(7):6.

(責任編輯:趙曉梅)