核心素養視域下的中考歷史命題實施路徑

景生進

摘 要 教育綜合改革背景下,中考命題亟需在考查內容、立意、目標、手段等方面作出積極應答。以2018—2021年南通市中考歷史試題為例,從“凸顯立德樹人的價值取向”“突出核心素養的考查內容”“落實四位一體的考查要求”“創設豐富多樣的問題情境”四個角度淺析核心素養視域下中考命題實施路徑改革,以求充分發揮考試評價的風向標功能,助力課堂教學轉型升級。

關鍵詞 核心素養 中考歷史命題 實施路徑

《普通高中歷史課程標準(2017年版2020年修訂)》中提出“唯物史觀”“時空觀念”“史料實證”“歷史解釋”“家國情懷”等五大學科核心素養[1]。教育部考試中心同時也出臺了“一核四層四翼”高考評價體系,確定歷史學科在核心價值、學科素養、關鍵能力、必備知識等方面的考查內容,提出歷史學科在基礎性、綜合性、應用性、創新性等方面的考查要求。目前,雖然尚未頒布核心素養導向的初中歷史新課標,也未制定新的中考評價體系,但是基于初高中歷史學科一脈相承的關系,更因為“中考改革與高考改革具有某種一致性,它們都將扭轉應試教育傾向、促進學生健康成長成才作為改革的出發點和落腳點”[2],因而我們可以依托高中歷史新課標和高考評價體系來分析初中歷史學科核心素養及評價體系的內涵、維度和基本框架,并以此來指導和改進中考命題,以充分發揮中考考試評價的診斷、導向、激勵和促進功能。筆者以2018—2021年南通中考歷史試題為例,淺析核心素養視域下中考命題實施路徑,以求教大家。

一、考查立意——凸顯立德樹人

考試命題工作體現國家教育政策,注重加強對學生理想信念、愛國主義、品德修養、知識見識、奮斗精神、綜合素質等方面的考查,引導學生樹立正確的國家觀、民族觀、歷史觀、文化觀和宗教觀,促進學生德智體美勞全面發展[3]。立德樹人既是初中歷史課程的根本任務,也是中考的核心功能。命制中考歷史試題時要充分挖掘歷史知識中的愛國主義、家國情懷、勞動精神、科學精神等教育元素,旗幟鮮明地堅持價值引領,落實立德樹人的根本任務,以保證中考評價正確的導向作用。

例1(2018年南通中考第23題):自1956年社會主義基本制度建立后的二十年里,中國共產黨領導中國人民進行了艱辛探索,取得了一系列重大成就。這些成就包括(? )①共和國第一部憲法的頒布②武漢長江大橋建成③中國恢復在聯合國的合法席位④組建戰略導彈部隊。

A.①②③? ? ?B.①②④? ? ?C.①③④? ? D.②③④

本題答案為D。1956—1966年是全面建設社會主義的十年,是黨對中國社會主義建設艱辛探索的十年。這十年以《論十大關系》和黨的八大為標志,形成了黨對社會主義建設道路探索的良好開端,但是由于黨對大規模社會主義建設經驗的不足,憑主觀愿望和意志辦事,導致事與愿違,先后發生了“大躍進”、人民公社化運動,使得社會主義建設遇到了困難。1966—1976年更是產生了“文化大革命”這樣全局性的、長時間的“左”傾嚴重錯誤,國家和人民遭到重大損失。圍繞1956—1976年的史實,各地中高考試題存在著兩種明顯的命題誤區:一是視為“雷區”,避而不考,人為造成教學內容和考查要點的缺失;二是僵化理解課標和教材,著重考查“左”傾錯誤的表現、危害,進一步加深了學生對該時期社會主義探索的負面認識。

習近平總書記深刻指出,我們黨領導人民進行社會主義建設,有改革開放前和改革開放后兩個歷史時期,這是兩個相互聯系又有重大區別的時期,但本質上都是我們黨領導人民進行社會主義建設的實踐探索。對改革開放前的歷史時期要正確評價,不能用改革開放后的歷史時期否定改革開放前的歷史時期,也不能用改革開放前的歷史時期否定改革開放后的歷史時期[4]。回溯1956年后的二十年歷史,既不能回避失誤,更不能以偏概全,不僅要看到若干錯誤,更要看到黨依靠群眾、糾正錯誤、化解危機并最終走向勝利的根本趨向。

中考試題重視發揮學科育人考查功能,有利于引導學生落實國家對歷史教育的要求,培養具有堅定的社會主義核心價值觀的合格學生,從而實現歷史課程的育人目標。

二、考查內容——指向核心素養

林崇德在《21世紀學生發展核心素養研究》中指出,學科核心素養的提出可以指導課程改革、教學實踐、教育評價以及學習方向[5]。新時代的中考歷史命題必須借鑒高中課標中歷史核心素養的五個維度,同時考慮初中生與高中生在生理、心理、認知能力及認知水平等方面存在的階段性差異,適當降低各個維度考查的水平標準。因此,高質量的中考歷史試題命制既要注重考查基礎知識、基本技能,還要注重考查思維過程、創新意識和分析問題、解決問題的能力。

例2(2020年南通中考第30題):近年來,以直接訪問當事人或親歷者為研究方法的口述史學悄然興起。如果開展口述史研究,下列主題最適合的是(? )

A.拿破侖法典的頒布? ? ? ? ?B.明治維新的開展

C.馬克思主義的誕生? ? ? ? ?D.納米比亞的獨立

本題答案為D。“時間”是歷史和史學中必不可少的因素,任何歷史事件和文明的興衰在時間上都有開端和終結[6]。時間考查類試題在中考試題中必然占據不小的比重。該題主要考查學生對于時間基本術語的計算能力,借助“資料應源自親身生活于歷史現場的見證人的記憶”這一口述史研究的特異性,實質上考查的是“納米比亞獨立的時間”,較好地體現了中考試題“既注重控制難度又杜絕死記硬背”的命制原則。

例3(2019年南通中考第21題):“左圖右史”是歷史學習的重要方法。下圖可以用來研究(? )

A.武昌起義? ?B.護國戰爭? ?C.北伐戰爭? ? D.轉戰陜北

本題答案為B。任何歷史現象、歷史事件都有其賴以存在的空間位置,在一定的地理環境中發生發展。

歷史地圖便是表現歷史現象、歷史事件的空間位置和地理環境的工具,它可以再現歷史發展中一定的空間變遷的形象[7]。學生依據地圖上“昆明(1915.12)”“云南、貴州、廣西、廣東”以及紅色的行軍路線等信息判斷出研究對象是“護國戰爭”。從命題角度看,主要檢驗學生的必備基礎知識,考查學生讀圖識圖以及運用所學知識分析判斷的關鍵能力,實質上考查學生的學科核心素養的水平。

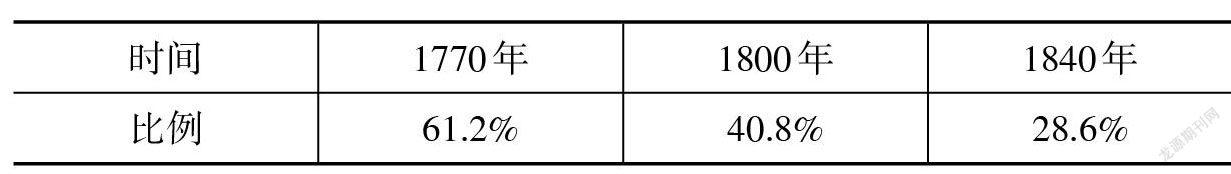

例4(2021年南通中考第28題):下列百分比反映的是英國農業中的男性勞動力在全國男性勞動力中的比例。導致比例變化的主要因素是英國(? )

A.莊園經濟的發展? ? ? ? ?B.開辟新航路

C.君主立憲制確立? ? ? ? ?D.進行工業革命

本題答案為D。史料實證素養,指的是運用可靠的史料經由嚴密的邏輯推理建構歷史認知的能力,包括史料類型的辨別、史料證據力價值的辨析、史料內容的解讀以及史料的運用四個方面的能力[8]。命制史料實證類試題時,要明確考查目標,精選適切史料,從辨別史料不同類型、掌握史料搜集方法、辨析史料真偽及價值、提取史料關鍵信息、運用史料解決問題等不同角度進行設計。該題考查學生對史料內容的解讀以及運用所學知識進行比較鑒別的能力,考生需先憑借基本的閱讀能力汲取“1770年—1840年間英國農業中男性勞動力比重不斷下降”這一淺層信息,然后要運用所學背景知識對該淺層信息進行推理,從而得出正確結論。

例5(2020年南通中考第27題):下圖反映了近代部分國家和地區生鐵產量的變化情況。其產量變化的主要原因是(? )

A.租地農場的出現

B.手工工場的產生

C.福利政策的實行

D.蒸汽動力的應用

本題答案為D。歷史解釋是以時空觀念為前提,以史料實證為支撐,以歷史理解為基礎,有意識地對過去提出理性而系統的具有因果關系的敘述[9]。歷史解釋的內容十分豐富,所有的歷史敘述在本質上都是對歷史的解釋,但是中學階段的歷史解釋需要重點講清歷史線索、歷史原因、歷史影響、歷史價值四個關鍵要素。其中因果聯系是歷史事件之間最本質的聯系,也是歷史解釋的核心內容[10]。

1850年與1790年相比,英法美及德意志的生鐵產量均呈增長趨勢,尤其是英國增長30多倍,幅度驚人。命制歷史解釋類試題,考查內容及創設的問題情境應當包含明確的時空要素,選取的史料應當權威、典型、可靠,設問指向清晰無歧義,正確選項或預設答案與問題情境和史料關聯度高且具有唯一性。

三、考查要求——落實“四位一體”

中考兼具畢業考的通過性和升學考的選拔性,這是兩種截然不同的考查功能。中考試題命制要基于不同學科特點,合理設置試題結構,減少機械記憶試題和客觀性試題比例,提高探究性、開放性、綜合性試題比例。南通中考歷史命題努力追求“價值引領、素養導向、能力為重、知識為基”的綜合考查,使得“立德樹人”真正在中考評價實踐中落地。

例6(2018年南通中考第32題):第二次世界大戰后,出現了美蘇長期冷戰對峙的兩極格局。請回答:

(1)美蘇兩極格局正式形成的標志是什么?兩極格局形成后,美蘇冷戰對抗嚴重威脅了人類進步和安全。請你結合所學知識舉一例說明。(4分)

(2)在兩極格局下,世界各國競爭激烈。閱讀下列大事年表:

1964年? 匈牙利成立經濟體制改革委員會

1965年? 美國工業生產增長率達到9.9%

1967年? 法、意等國成立了歐洲共同體

1986年? 蘇共二十七大通過了以根本變革經濟體制為主的改革綱領

1987年? 日本的國民生產總值超過蘇聯,成為世界第二經濟大國

回答:根據上述大事年表,歸納二戰后世界歷史發展的兩條基本線索及其對兩極格局的影響。(3分)

(3)美蘇兩極冷戰對峙的格局雖已結束,但關于冷戰起源的問題依然值得人們深思。

觀點一 二戰后,美國成為資本主義世界的盟主,其稱霸世界的野心愈益膨脹,把經過戰爭洗禮而強大起來的蘇聯視為實現其野心的障礙。

觀點二 美國確立了稱霸世界的全球戰略,日益把蘇聯看做其稱霸全球的主要障礙。蘇聯認為戰爭是資本主義壟斷和競爭的產物,美國自然是蘇聯潛在的防御對象。戰后蘇聯極力在歐洲擴張自己的勢力。

回答:上述兩種觀點在冷戰起源問題上有何區別?如果據此展開基于歷史證據的研究性學習,你認為如何才能探尋到冷戰起源的真相?(3分)

該題將核心價值、學科素養、關鍵能力、必備知識的考查融為一體,考查內容覆蓋廣、考查形式多樣化、難度設置有梯度,保證試題的區分度和信度。

第(1)問考查的是基礎知識的再認再現,基礎知識點是歷史學科體系的構成要素,包括基本史實、重要的歷史事件和人物、基本概念等內容。在考試測量中,基本知識點起到雙重作用。由于對基本知識的掌握是考試測量的內容之一,知識點本身就是考查的對象,同時對能力的考查也離不開基本知識點的支撐。

第(2)問結合大事年表,要求“歸納二戰后世界歷史發展的兩條基本線索及其對兩極格局的影響”,考查基本的學科思想和學科方法,引導初中歷史教學注重通史知識體系的構建,既是2011版新課標“點—線”結合體例的要求,更是出于讓學生適應高中歷史教科書模塊專題編寫體例的需要。

第(3)問冷戰起源觀點,隱含反思當前國際關系中存在的冷戰思維。有機滲透歷史證據意識,將歷史課程內容的教育功能與學生的發展結合起來,提升學生的學科素養和國際理解意識,以充分體現歷史學科的育人功能。

四、考查載體——創設問題情境

中考試題需體現學科能力考查與思想道德滲透的有機結合,落實“四位一體”的考查要求,問題情境則是實現這一目標必不可少的載體。創設問題情境應當注意選材的多樣性、權威性,增強情境創設的真實性、典型性和適切性。根據情境的復雜程度,中考試題中的問題情境可以分為簡單的問題情境和復雜的問題情境。簡單的問題情境側重考查基本知識和基本能力,主要對應基礎性考查要求,也包括較淺程度的應用性和綜合性考查要求;復雜的問題情境主要考查學生在核心價值引領下,綜合運用基本知識和基本能力的水平,著重體現考查的“綜合性”“應用性”與“創新性”[11]。

近幾年,南通中考試題依托漫畫、地圖、表格、數據、歌詞、詩歌、股份憑證、電文、文獻摘錄等材料,以文字與符號描述的方式建構多樣化的問題情境,發揮不同水平必備知識、關鍵能力和學科素養的功能,共同實現核心價值的引領作用。

例7(2021年南通中考第19題):1771年,乾隆皇帝派大臣專程至新疆伊犁迎接土爾扈特部回歸祖國,并妥善安置,使他們很快安下心來重建家園。這反映出清朝政府(? )

A.加強東南海防? ?B.反抗外來侵略? ?C.鞏固西北邊疆? ?D.促進中外交往

本題答案為C。本題創設的是基本層面的問題情境,意在考查構成學科素養基礎的必備知識和關鍵能力,學生調動單一的知識即可解決問題。

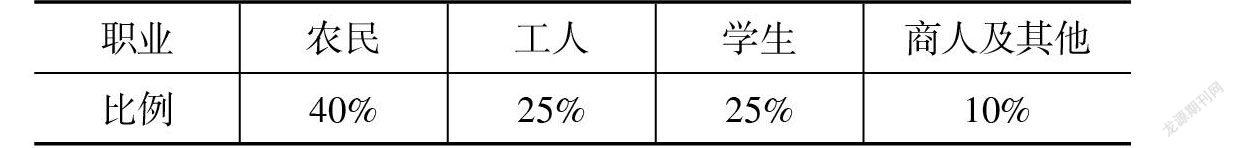

例8(2018年南通中考第21題):下表反映的是1926年12月廣東省中國國民黨黨員的職業統計。這一職業分布應出現于(? )

A.辛亥革命時期? ? ? ? ? ? ? ? ? B.五四運動時期

C.國民革命運動時期? ? ? ? ? ? ? ? D.紅軍長征時期

本題答案為C。本題運用文字及表格,創設了綜合層面的問題情境。意在考查學生必備知識(國民革命運動)、關鍵能力(閱讀材料、提取信息、分析問題)、學科素養(時空觀念、史料實證、歷史解釋、家國情懷)以及核心價值(民族自強)。不過此題相對簡單,學生緊扣“1926年12月”“廣東省”“國民黨”“農民、工人比例高”等表層信息應當不難得出正確答案。

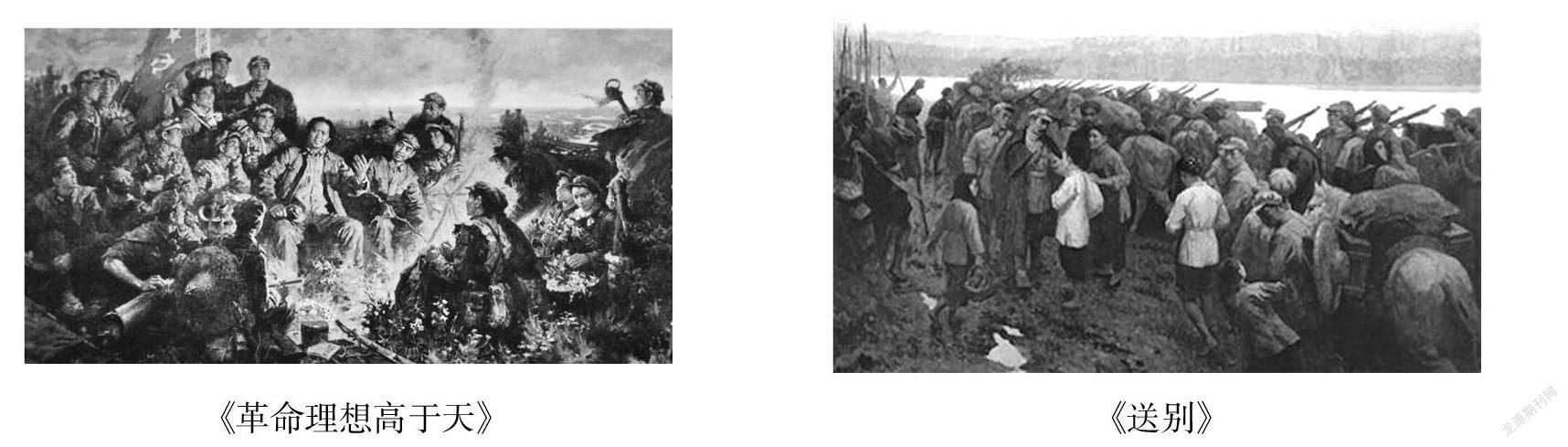

例9(2021年南通中考第31.3題):下面兩幅美術作品屬于長征題材的油畫作品。請你品讀下列兩幅美術經典,談談從中受到的革命傳統教育。

《革命理想高于天》? ? ? ? ? ? ? ? ? 《送別》

本題依托兩幅油畫作品,創設了學習探索問題情境。意在考查學生必備知識(長征)、關鍵能力(閱讀油畫作品、提取信息、分析問題)、學科素養(時空觀念、史料實證、歷史解釋、家國情懷)以及核心價值(理想信念)。學生需在正確思想觀念引領下,綜合運用多種知識或技能來解決學習實踐中的應用性問題。

例10(2021年南通中考第32.2題):對蘇聯高度集中的計劃經濟體制的評價眾說紛紜。閱讀下列材料,回答問題。

評價一 蘇聯的經濟體制對于蘇聯工業化的實現,構筑穩固的國防基礎等方面都發揮了巨大的積極作用,但其計劃經濟體制的弊端在當時已有所顯露。

評價二 二戰后,蘇聯把社會主義模式推廣到東歐社會主義國家。斯大林的繼任者們和東歐社會主義國家在半個多世紀內都沒有突破高度集中的計劃經濟體制。

你贊同上述哪一種評價?請結合所學知識說明你的理由。(5分)

本題創設了開放性的學習探索問題情境,體現了“創新”性的考查要求,學生需要在掌握必備知識(蘇聯計劃經濟體制)基礎上運用關鍵能力(閱讀材料、提取信息、分析問題)解決具體問題,在此過程中學科素養(唯物史觀、時空觀念、史料實證、歷史解釋)以及核心價值(理性評價)潛滋暗長[12]。

近年來,南通市在堅持“遵循課標、緊扣教材、能力立意、貼近生活、控制難度”的命題原則基礎上進一步提出“一減五增”命題思想:即適度減少知識性試題的比重,適度增加立德樹人價值觀立意或情景的試題比重,適度增加探究性、開放性、評判性試題的比重,適度增加對課標“活動建議”測試的比重,適度增加真實情景下問題解決的試題比重,適度增加學科核心素養的試題比重。這反映出面對教育綜合改革大勢,南通積極作為、主動作為,著力實施中考命題改革,使考試評價充分發揮“導向教學”的風向標作用,有力地助推南通“立學課堂”建設,真正促進學生“立人”“立根”“立身”,成長為德智體美勞五育并舉的社會主義建設者和接班人。

[參 考 文 獻]

[1]中華人民共和國教育部.普通高中歷史課程標準(2017年版2020年修訂)[S].北京:人民教育出版社,2020:4-5.

[2]張珊珊.中、高考改革銜接須找準切入點[J].人民教育,2015(8):16.

[3]中華人民共和國教育部.教育部關于加強初中學業水平考試命題工作的意見[EB/OL].(2019-11-22)[2022-02-11].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A06/s3321/201911/t20191128_409951.html.

[4]中共中央黨史研究室.正確看待改革開放前后兩個歷史時期:學習習近平總書記關于“兩個不能否定”的重要論述[EB/OL].(2013-11-08)[2022-02-11].http://theory.people.com.cn/n/2013/1108/c40531-23472265.html.

[5]林崇德.21世紀學生發展核心素養研究[M].北京:北京師范大學出版社,2016:3-6.

[6]許序雅.歷史學中的“時間”探究[J].歷史教學(下半月刊),2017(9):8.

[7]王靜.歷史地圖與《中國歷史地理》課程教學[J].中學歷史教學研究,2010(3):269.

[8]張炎林.例說試題命制中史料實證素養的考查[J].中學歷史教學參考,2017(2):47.

[9]徐藍,朱漢國.普通高中歷史課程標準(2017年版)解讀[M].北京:高等教育出版社,2018:60.

[10]李年華.“歷史解釋”解釋什么:以宗教改革為例[J].中學歷史教學,2019(7):38.

[11]中華人民共和國教育部考試中心.高考歷史測量理論與實踐[M].北京:高等教育出版社,2019:36-39.

[12]中華人民共和國教育部考試中心.中國高考評價體系[M].北京:人民教育出版社,2019:36-39.

(責任編輯:楊紅波)