文旅古鎮的空間重塑與媒體旅游

——以湘江古鎮群為例

張呂,李小旭,2

(1.長沙學院馬欄山新媒體學院,湖南 長沙 410022;2.贛南師范大學新聞與傳播學院,江西 贛州 341000)

在湖南省長沙市望城區境內,六個毗鄰的特色古鎮(即河西的喬口、靖港、新康,河東的銅官、丁字、書堂)組成了一個古鎮群,被稱為湘江古鎮群。隨著靖港獲批中國歷史文化名鎮,銅官獲評全國特色景觀旅游名鎮,銅官、喬口入選全國重點鎮,長沙市政府決定大手筆打造“中國最具魅力古鎮群”。以獨特的文化資源為依托,深入挖掘古鎮的漁耕、湘商、戲曲、書法、陶瓷等非遺文化資源,著力于湘江古鎮群的空間重塑和媒體旅游的線上傳播與線下引流,既能使人們更多地從文化本位上關注非遺,提高民族文化的認同感,又能吸引人們前往觀光體驗,使古鎮再煥生機與活力。湘江古鎮群將成為湖南省全域文旅的又一名片。

一 湘江古鎮群的自然形成與非遺匯聚

湘江,被譽為長沙的母親河,是湖南省最大的河流、洞庭湖水系主要河流之一。其上源海洋河出廣西壯族自治區東北海洋山西麓,同桂江上源漓江有靈渠相通。靈渠開鑿打通了珠江水系與長江水系,使兩廣與兩湖得以通航。湘江也成為貫通南北的重要交通運輸線。僅在現長沙市北邊,流入湘江的支流就有10 多條,其中,有發源于大圍山的瀏陽河,發源于瀏陽石柱峰的撈刀河,發源于寧鄉溈山的溈水等。湘江進入湖南后,合瀟水,向東流經永州、衡陽、株洲、湘潭、長沙,至岳陽下轄湘陰縣入洞庭湖后歸長江。

追尋喬口、新康、靖港、銅官、書堂等古鎮形成的歷史,可以發現,它們地處湘江多處支流的匯入口,而下接洞庭湖,入長江。湘江上可穿越湖南大半個省份,直達廣西興安,通靈渠而達漓江,接通中國第二大河流珠江水系岸,下可通洞庭湖,直接進入長江[1],沿長江而下,至岳陽、武漢、九江、南京、鎮江,國內可通過大運河北上中原,繼續往東,可出海越洋,直達歐亞非。正是這樣一個水路四通八達的交通要道,成就了距離現長沙市中心區域不到20 千米的現長沙北、湘江下游兩岸的湘江古鎮群。

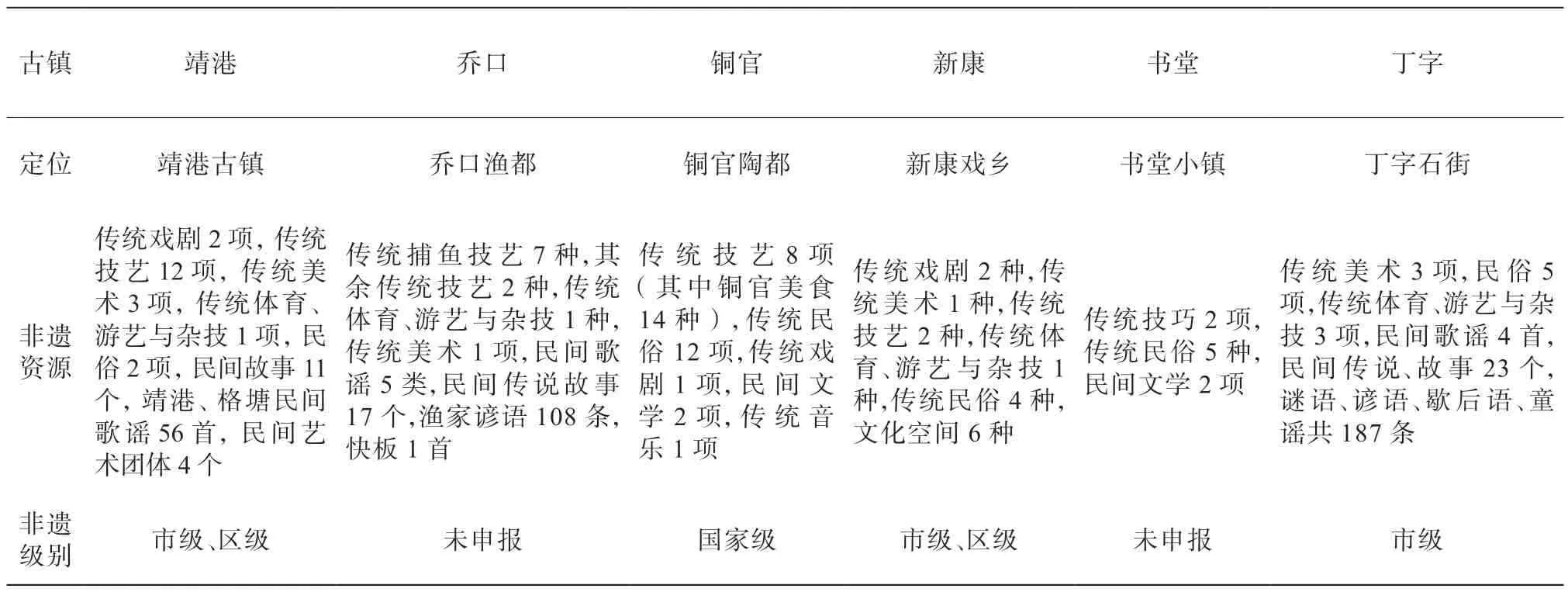

因古代陸運極不發達,尤其是長沙這樣以丘陵為主的地區。依托水運的便利,長沙在湘江入洞庭的地域,自然形成了匯聚在湘江下游的繁華熱鬧,集生產、流通與消費于一體的湘江古鎮群(見圖1)。而當地居民代代流傳的傳統文化在歷史的長河中,不斷流轉演變,使如今的湘江古鎮群匯聚了長沙極具代表性的非物質文化遺產(見表1)。

表1 湘江古鎮非遺資源一覽[2]

從空間上來說,望城極具代表性的非物質文化遺產90% 以上集中于湘江古鎮群的六大古鎮中[3]。湘江之畔,以“靖港古鎮”“喬口漁都”“銅官陶都”“新康戲鄉”“書堂小鎮”“丁字石街”為代表的湘江古鎮群相依相顧,形成了獨具特色的湖湘文化,如在傳統手工藝遺產文化方面,有銅官窯制陶文化、湘繡文化、皮影文化、木雕文化等湘江古鎮群的文化景觀;在飲食文化方面,有深厚的飲食文化積淀,既有農家風味、漁家特色,又有名樓酒菜、市井點心;在民間藝術方面,手工作坊、皮影劇場等形成了豐厚的民間藝術文化,目前各個古鎮都還有一批保留原汁原味手藝的民間藝術家[4]。

二 以物理空間整合營造文化空間

物理空間是文化依存的容器,是由一定的物質實體集聚而成的載體空間,如古鎮街巷、集市等,它們往往是非遺依存的現實空間[5]。《中華人民共和國非物質文化遺產法》規定,非物質文化遺產不僅包括各族人民世代相傳并視為文化遺產組成部分的各種傳統文化表現形式,還包括與傳統文化表現形式相關的實物和場所[6]。以此來看,古鎮群所擁有的空間自身就具有非物質文化遺產的特質。目前,人們大致認可的國內古鎮集群雖有8 個,但大部分古鎮離中心城市較遠,而且在行政劃分上分屬于不同的縣市,難以形成真正的集聚效應,而組成湘江古鎮群的銅官、書堂、靖港、喬口、丁字、新康六大古鎮,分布在長沙市北的湘江兩岸,最遠的古鎮喬口鎮離長沙市中心城區不到40 千米,各古鎮間相距不到10 千米,而且在行政劃分上,六大古鎮均歸屬于長沙市望城區。承載古鎮歷史文化最直觀的首先是歷經時間風雨遺存下來的傳統建筑,如青石老街、名人故居、會館商鋪、物產舊址等。建筑具有普遍的空間延伸性和阻隔性,因此建筑符號所指意蘊豐富。如古鎮的樓、閣、殿、宇、寺、廟、祠、館以及在時間的磨蝕與風吹日曬的侵蝕下堅韌著的磚瓦、窗欞及精美的雕刻紋飾等,意味著古鎮曾有的繁華、富裕、生活方式、生存狀態等諸多所指。滲透在人類歷史進程中的人類意志,在建筑空間里充分顯現。這些古建筑或殘破,或新修,或僅僅只存在于往日的志書中,但在當地人心中卻是一座座心靈的圣殿。而且這些古鎮均地處水運交通要道,古鎮集群自然形成。那些南來北往、西至東去的商旅行人匯聚于此,帶來了極具湖湘地域特色的各種手工技藝、民間美食、表演藝術、民俗活動、禮儀節慶、民間歌謠、傳說故事等,構建出了“一處湘江古鎮群,半部湖湘文化史”的空間格局。以非物質文化遺產為內在基礎建構的文化空間要有集聚效應,即同類、相近或具有同源性的非遺集聚在一個特定的空間內,才能夠依托規模效應形成實際性的非遺文化空間。以人的活動為主要表現形式的非物質文化遺產,是連接人和空間,塑造地域識別性的重要因子,而地域識別性的塑造,是解決城鄉空間同質化問題的重要手段[7]。可見,湘江古鎮群無論是歷史形成、物理空間的臨近,還是湖湘非遺文化資源的集聚,都十分有利于對其文化空間的整體開發與建設。

三 以文化空間的生產激活古鎮生態

“文化空間”來自列斐伏爾的“空間生產”理論,原指具有文化意義或性質的實體空間場所[8]131。它作為非物質文化遺產的一個基本類別,現被定義為定期舉行傳統文化活動或集中展現傳統文化表現形式的場所,兼具空間性和時間性[9]。目前,非物質文化遺產傳承是一個比較棘手的問題。因生產方式與生活形態的改變,許多優秀的傳統技藝、美食、民俗等都消失在時光的隧道里,而目前留存下來的,一般來說,所存地理空間比較偏僻,零落、不成體系,而且游離在人們的主流生活方式之外。國家全面有效保護政策的制定與媒體輿論對保護理念的大力宣傳,雖然一定程度上于人們對保護非遺的重視與傳承起到了一定的作用,但在各方力量介入保護的過程中,還是缺乏更科學有效的路徑,如在大城市中心建設的非遺館,或憑空再造一個沒有原居民的“古鎮”等。非遺保護的空間生產與文化建構脫離了非遺存在的土壤與氛圍,人們身處其中,很難有對非物質文化遺產的親切感、參與感、獲得感和認同感。非物質文化遺產是在歷史發展中形成的,和周圍的生態環境有著密不可分的關系,因此只有更具厚重歷史感與文化性的容載空間,才能使非遺存在與非遺傳承互為依托,相得益彰。歷史上因為商業交通等原因自然形成的古鎮是人類文化實踐活動的主要場域,建筑藝術、傳統技藝、傳統美食、民俗活動等非物質文化遺產生成于此,而傳承人一般也生活于此,此地無疑最具“文化空間”的性質,更有利于非遺的傳承與發揚。

湘江古鎮群自然地理空間的毗鄰與歷史自然形成的傳統文化資源的聚合,十分有利于當今對非遺文化生態的整體保護以及原生態的傳承,有效實現湖湘“文化空間”的再生產與重構,產生集聚效應。依托湘江古鎮群的集聚效應,在銅官窯原址附近,新華聯打造了規模宏大的仿古建筑群。其圍繞石渚湖,以古街深巷、亭臺樓閣、小溪大院、行船與碼頭等元素共同構成了古鎮的傳統肌理,將從唐到近代有代表性的湖湘文化遺產容載其中。大型建筑的構建與風格均力圖再現盛唐風采,有“遠觀鳥之振翼,近觀棟宇之雄”之勢。“一鎮穿越千年”,湘江江畔千年文明輝煌的歷史得以重現[10]。

近年來,對非遺的保護也逐漸從重視其自身的保護,擴展到對其文化空間的整體性保護。對古鎮而言,其既有各種傳統文化表現形式,又有與表現形式相關的實務與場所,可以說具備了非遺傳承與傳播的諸多要素。在古鎮建設與開發中,既借古鎮的物理空間匯聚非遺文化資源,再塑文化空間,又借文化空間生產聯動物理空間,使原生古鎮得到保護,又開發新的文旅資源。此舉措可推動非遺的傳承發展與古鎮的生態建設,使古鎮成為文旅發展的新場域,重現活力與生機。

四 古鎮文化空間的符號標志與現代意味

從人類認知的角度來看,世界是由符號構成的,可以說人是“符號的動物”。人們通過對符號的認知構建起人類社會,并能利用符號去創造新的符號,人類社會即是符號的集合。歷經風雨的摧殘與時間的消損而留存下來的中國古鎮,無論其自然景觀還是人文景觀,都是中華民族聚居、生產、生活智慧的產物,其所形成的文化空間極具符號指稱功能。如一個地方的建筑、美食、技藝、習俗等,承載的是一直生活在這個地方的人們的生活方式以及融入其中的生存智慧、生活理念。古鎮作為傳統農商社會人類文明集中的集合體,是人類符號化活動的產物。一個地方的古鎮居民在古鎮空間形成的歷史過程中積累了豐富的文化符號,這些符號代表了一個古鎮的地方特質與精神內涵。尤其是古鎮非遺,這些凝聚著千百年來先人們智慧與勤勞的精湛的技藝與優秀的文化產品,不僅是人們情感的歸屬,也是一個民族歷史的驕傲。因此,古鎮的媒介傳播,應該在對古鎮文化空間場域的觀察中,選擇最能夠呈現古鎮文化內涵與精神氣質的非遺符號予以組合,憑借當今愈加逼真的影像敘事,通過色彩的渲染與線條的流動、奇妙的構圖與光影的變化以及話語的講述與音樂的烘托,創造一種全新的語義場,構建出經典的具有中國古鎮濃郁傳統文化意味的敘事與意義。以此,原本簡單的影像本身外延意義就提升至文化的層次,即符號的意義不再單純地來自符號本身,而是源自社會使用與評價能指和所指的方式[11]182。

古鎮與非遺相依相存,古鎮因非遺而有了豐富多元的生活空間,非遺因古鎮而有了依存的物理空間。非遺與古鎮所構建的文化空間與地理空間相依相存,成就人們對傳統文化與歷史的想象的符號化表達,也為人們心靈與身體的憩息尋找到寧靜家園。

湘江古鎮群以物理空間的臨近與文化遺產形成的同源而匯聚。在對湘江古鎮群的媒介敘事中,古鎮的非物質文化遺產因千百年來的傳承與沉淀而流傳至今,可以說是最具古鎮文化意味與精神氣質的符號。銅官窯彩瓷、湘繡、皮影、木雕、打鐵花、油紙傘等非遺文化,生成匯聚于湘江古鎮,又被聚集于新華聯銅官窯。這里曾有以水運為主的時代的繁華,也一度因交通方式的變化而落寞,但落寞中的古鎮因游離在當今現代都市快節奏的喧囂與高壓的生活之外,給人一種淳樸寧靜、恬淡閑適的生活的遐想。湘江古鎮群可作為人們逃離現代都市生活的想象性文化景觀進行構建與媒介傳播。滿足人們逃離都市、尋找心靈棲息之地的想象,以此使古鎮成為都市人群的文旅向往之地而重現生機。

五 以“媒體旅游”拓展古鎮文旅空間域

文明的推廣、文化的賡續,靠傳承,但是也靠傳播。一種文化事項的傳承,更多是傳承人群的事情,而有了傳播,才會使它變成整個社會的事情[12]。傳承與傳播相互依存,文化傳播有利于具有文化傳承功能的古鎮文旅空間的拓展。斯蒂恩·賴因德斯(Stijn Reijnders)認為,媒體旅游是一種人們前往與小說、電影或電視劇相關的地方的現象[13]。如電視劇《大河兒女》(2014)以非遺鈞瓷的傳承為切入點講述了傳統手藝人亂世傳奇的故事。該電視劇的熱播,不僅使人們知曉了中國五大名瓷之一的非遺鈞瓷,而且使鈞瓷發祥地河南神垕鎮成為人們向往并樂意前往的文旅古鎮,神垕鎮因電視劇而再度繁榮馳名。電視劇《何以笙簫默》(2015)、《親愛的,熱愛的》(2019)帶火了擁有49 座古橋的江蘇同里古鎮;電影《尋槍》(2002)使保留了清末民初的木瓦老宅的貴陽青巖古鎮進入人們視野;有2 300 多年歷史的湖南湘西芙蓉鎮因電影《芙蓉鎮》(1987)而聞名30 余年,如今被游客譽為“懸掛在瀑布上的古鎮”而以短視頻反復呈現與再傳播,為人們熱衷向往而前去打卡。而江南的烏鎮、周莊、西塘、甪直、同里、南潯等古鎮均進入了諸多電影或電視劇的敘事,隨著電影熱映及電視劇的熱播而建構起江南古鎮小橋流水、槳聲燈影、煙雨迷離、意蘊深遠、歷史厚重的印象,深得人們向往與喜愛。

當今的媒體旅游不僅指因電影電視引致故事發生地的旅游,還指人們沉浸在由數字技術與影像媒介創造的自然風景與人文風景虛擬域中的旅游,又稱“云旅游”。眾多旅游愛好者沉浸在電視、電腦、手機屏幕呈現的虛擬空間里,享受那些由美文、圖片、短視頻、AR、VR、游戲等媒介所容載的旅游地的絕美風光、感人故事、特色美食、人文風情。尤其是因新冠肺炎疫情導致的物理空間的阻隔,“云旅游”成了大眾旅游的重要方式之一。人們身在陋室,放眼世界,只依靠遙控器、鍵盤、鼠標、手指的滑動就能在虛擬域中的旅游地任意云游。其實,自有語言文字媒介以來,云旅游就一直存在。人們依靠親歷者精彩的講述與游記逼真的描寫,憑借想象游走在豐富多元的異域空間,如同親見其人、親遇其事、親歷其境。如今,數字技術與網絡傳播所營造的即時在線的傳播與可視可見的旅游地鏡像,讓旅游愛好者更是沉浸其中,見其人,歷其境,享受任意“云游”元宇宙所帶來的視覺審美的快感與知識獲取的滿足。

“云旅游”不僅有虛擬在線的形式,還有由數字技術生成的線下展覽館。在由中華人民共和國商務部和上海市人民政府主辦的第三屆中國國際進口博覽會期間,“品·江南”長三角江南水鄉古鎮文化展示中心入駐上海國家會展中心。其中,楓涇古鎮數字多媒體展示館,開古鎮沉浸式的觀展體驗之先河。觀展者可以站在古鎮“頂端”,通過地面投影幕布,從三種高度全程俯瞰。一天不同時間段內的古鎮全景、重要景點和古鎮居民的生活場景盡在觀展者眼前;多媒體光影的“水鄉長廊”,還使觀展者仿佛穿越到了古鎮;楓溪竹枝詞的AI 語音互動,更增強了觀展者的參與感。約瑟夫·派恩和詹姆斯·吉爾摩在《體驗經濟》一書中指出,我們已經進入一個體驗經濟時代,在這個全新的競爭時代,產品和服務僅僅起著維系消費者的作用,人們真正需要的是難忘的體驗,因此產品也就必須成為受眾體驗的舞臺[14]258。線下主題館的多樣展示和體驗形式,集聚了江南各古鎮獨有的文化的精髓和志趣,異地空間的身臨其境,使觀展者流連忘返。楓涇古鎮數字多媒體展示館的推出,為古鎮文化品牌的全球傳播創造出新的方式。

古鎮確實是適合云旅游的地方。因為其不僅有優美奇麗的自然風光,還有深厚的文化意蘊。尤其是眾多的非物質文化遺產匯聚形成的文化空間,均可在虛擬網絡空間里依托數字技術營造的虛擬場域得到充分呈現。曾經的游記、小說、電影和電視是媒體旅游的主要媒介,但隨著移動互聯網技術的進步,手機攜帶的便捷性、互動的即時性以及可隨時拍攝與傳播的視聽的在場性,使其成為媒體旅游最重要的媒介之一。在大眾傳播體系中,交流基本上是單向的,即從源頭到受眾。網絡媒體的出現和普及,使單向的線性傳播變成點對點的網狀傳播。受眾由原先的被動接受變成了傳、受二元角色于一體,既是傳播者又是接受者。文字、影像、聲音這些海量的信息連接了世界各地,而手機的攜帶與使用的便捷,更是增進了用戶與用戶之間的溝通及互動。UGC(用戶生成內容)和自媒體、社交媒體、技術賦權等密切聯系在一起,并因這種歷史上超大規模的業余化最終造就了全新的媒體文化,生產出難以估量的價值[15]。從旅游的角度來看,游客自主上傳和分享的視頻(包括直播視頻)記錄了游客真實的經歷和感受,每一個旅游者都成為旅游地的傳播者,而且非官方的傳播者身份更給人一種樸實的真實與親切的感覺,不僅吸引了觀看者的眼光,更催生了人們親身實地體驗的向往之情。

但目前媒體對湘江古鎮群作為旅游目的地的虛擬域敘事與呈現不夠,古鎮群相關部門雖開通了微信公眾號、微博、抖音等社交軟件的賬號,但獲得的關注度不高。微信、短視頻展示的內容較為簡單,大多是古建筑與古街道的圖片的展覽,偶爾有活動報道也是概念化的,如千篇一律的旗袍秀、美食節、節慶活動圖片等。在這個信息大爆炸和文化大融合的時代,人們看似是獲取了海量的信息,被信息所包圍,但實際上,并不是所有的信息人們都會去“標記”,只會選擇性地篩選自己認為有趣、有意義的事情去分享。前往古鎮的受眾對缺乏識別度與傳播效果的“非遺IP”,必然缺乏再傳播的熱情。在微博上搜索關鍵詞“湘江古鎮群”,近三年,只有32 條博文,其中官媒占據28 條。在日活量8 億的抖音平臺上搜索“湘江古鎮群”,相關視頻最高點贊量372,其余視頻點贊量最多不超過兩位數(數據截至2022 年2 月9 日)。所以要使媒體旅游更具吸引力,還是應該具有豐富非遺內容的特色空間的構架,具有映射性與沉浸感的故事講述,具有高識別度與傳播效果的IP 打造,具有符合自身文化與品牌調性的媒體代言人的言說,具有游客參與體驗的線上線下活動及通過社交圈進行的口碑傳播,才可以用最短的時間、最短的路徑抵達最多的目標客戶,以此形成“深入體驗—大力宣傳—樹立古鎮口碑”良性循環。傳播者首先要展現非物質文化遺產本身的魅力,留住觀看者的眼光,激發觀看者再傳播的積極性,調動引致效應,使受眾在心馳神往的基礎上,啟動前往古鎮現場體驗的旅程。如貴州省丹寨縣打造的丹寨萬達小鎮輪值鎮長項目,招募了來自全世界包括企業家、攝影師、電影導演、國際青年志愿者、英國時裝模特等52 位輪值鎮長,他們的傳播使丹寨成為國際“網紅小鎮”,其一年旅游人數超過550萬,旅游綜合收入約30 億。

如今,媒體旅游已發展成為旅游業的一個重要領域,對古鎮文化傳播與經濟發展產生巨大影響。傳播媒介是古鎮文化形象傳播所采用的技術方式和渠道,是展示古鎮文化信息和要素的重要渠道和載體,對古鎮文化形象的建構具有重要作用[16]。古鎮群一般是借助相鄰的地理空間聚合非物質文化資源而構架出來的古鎮群落,寄寓著人們對傳統文化與歷史的想象,也是現代為城市快節奏生活所困擾的人們心靈與身體憩息的場所。古鎮擁有者與經營者應在其物理空間整合與非遺文化資源匯聚的基礎上,更有效地拓展營造文旅空間。在旅游者的目標由景觀旅游到休閑旅游,再到文化旅游的過程中,充分展示其非遺文化資源,注重其文化體驗,提升古鎮文旅品質,做實古鎮媒體旅游,從文化形象的感知與文化形象傳播的機理著手,使古鎮文化形象的塑造與傳播策略與時俱進。