鄂爾多斯盆地隴東地區長7 段重力流砂體構型及其主控因素

梁曉偉,鮮本忠,馮勝斌,陳鵬,尤源,吳千然,淡衛東,張文淼

1.中國石油長慶油田勘探開發研究院,西安 710018

2.中國石油大學(北京)地球科學學院,北京 102249

3.油氣資源與探測國家重點實驗室,北京 102249

0 引言

重力流是深水沉積物最重要的搬運機制之一[1]。深化重力流理論研究不僅有助于層序地層學[2-3]、源—匯系統沉積學[4-5]、古氣候重建[6]等基礎科學問題的探索,而且有助于海底災害預防、油氣勘探開發領域[7-10]等工程應用問題的解決。

長期以來,前人對鄂爾多斯盆地延長組7 段(長7段)重力流沉積開展了大量研究[4],認為重力流沉積主要有兩種類型:濁流沉積[7]和砂質碎屑流沉積[11-13]。同時,越來越多的研究人員也意識到,重力流沉積過程中普遍存在從碎屑流向濁流沉積的流體轉換[14-16]。近年來,區內露頭和鉆井中泥質碎屑流[11]和異重流[17-20]的發現更加豐富了長7 段重力流沉積的認識,為隴東地區長7 段重力流砂體分布規律的研究奠定了基礎。

盡管目前已在長7段重力流的巖相劃分、流體成因、沉積微相等方面開展了大量研究,但是對于長7段內部不同時期小層發育期)重力流砂體的規模變化、垂向疊置關系、橫向遷移情況等構型特征的認識非常薄弱。這極大制約了重力流砂巖儲層發育規律的預測,進而影響了重力流砂巖儲層油氣的高效勘探和開發。亟需解決的問題包括:1)深水區域面積大,但三維地震工區面積小或缺乏,重力流成因的砂體分布特征及規律認識程度低[21];2)缺乏合理、統一、有效的重力流砂體構型分類方案[22];3)缺乏對湖相大型重力流沉積區砂體構型控制因素的研究[23-24]。

為了明確鄂爾多斯盆地長7 段重力流砂體構型特征及發育模式,本文基于鄂爾多斯盆地隴東地區700 余口鉆測井資料,通過小層劃分對比、砂體分布編圖、單井砂體識別及疊置關系劃分、井間砂體精細對比,建立重力流砂體構型分類方案,總結砂體構型的平面、垂向發育規律及其主控因素,為鄂爾多斯盆地長7 段重力流砂巖儲層發育規律的理解和致密油的開發提供地質依據。

1 地質概況

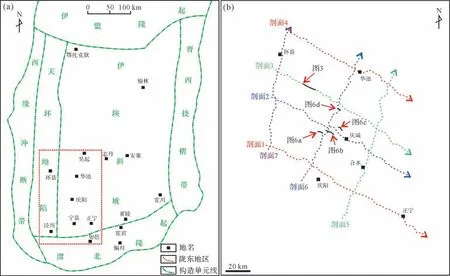

鄂爾多斯盆地地理位置位于我國中部秦嶺北側,大地構造位置位于華北地臺西部,是一個中生代與新生代疊加的、有多期次旋回且沉降穩定的大型坳陷盆地[10]。可以將鄂爾多斯盆地分為六個構造單元帶,分別為伊陜斜坡、天環坳陷、晉西撓褶帶、西緣逆沖帶、伊盟隆起以及渭北隆起,呈現出四周的隆起、褶皺或斷裂包圍中間穩定盆地的、四周高中間低的特征[5](圖1a)。本次研究區為隴東地區,橫跨慶陽、平涼兩市,面積約5×104km2,占盆地面積的25%,其西部為西緣沖斷帶,中部橫跨天環坳陷和伊陜斜坡,南部為渭北隆起,受四個構造單元控制,構造相對簡單(圖1)。

圖1 鄂爾多斯盆地地質圖(a)及研究區剖面分布圖(b)Fig.1 (a) Geological map of Ordos Basin. (b) Profiles in study area

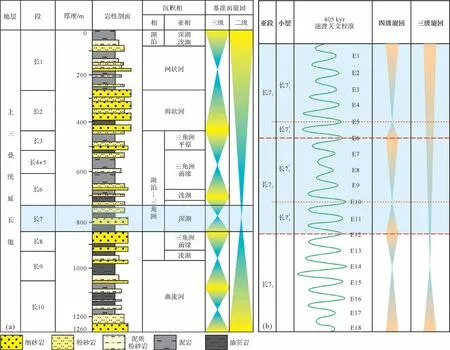

鄂爾多斯盆地上三疊統的延長組地層厚度約為1 000~1 300 m,自上而下可以劃分為10個油組,也可稱為10個段(圖2a)。伴隨著秦嶺造山等構造運動的發生,晚三疊世延長期的鄂爾多斯湖盆依次經歷了水體變深—變淺的變化過程,其中7油組沉積時期水體最深、湖盆面積最大,為湖盆演化發育的決定時期,主要包括河流、三角洲和湖泊等沉積環境,且重力流廣泛發育。

Chenet al.[25]根據鄂爾多斯盆地長7段伽馬(GR)測井曲線及密度(DEN)測井曲線的變化特點,利用旋回地層學基礎理論,建立了鄂爾多斯盆地長7段地層格架,以及各亞段沉積的起止時間。依照地質年代表獲得了長7 段烴源巖高分辨沉積速率變化情況和405 kyr 濾波天文校準曲線,并結合滑動窗口相關系數分析對獲得的結果進行了對比驗證(圖2b)。從時間跨度上來看,長7 段為1 個完整的三級旋回,其中,長71、長72、長73亞段各自構成1個完整的四級旋回或亞段,之下各個旋回分界線可作為五級旋回或小層劃分的重要依據。

因此,本次參照前人地層劃分對比結果,依據油組標志層特征、沉積旋回特征和測井曲線特征,將長7 段分劃為長71、長72和長73三個亞段,每個亞段厚度為32~40 m。其中,長72可細分為長722和長712兩個小層,長71可細分為長721和長711兩個小層(圖2b),每個小層厚度大致相同,為15~23 m。

圖2 鄂爾多斯盆地上三疊統延長組地層柱狀圖(a)及延長組長7 段小層劃分及沉積演化圖(b)Fig.2 (a) Column map of Upper Triassic Yanchang Formation, Ordos Basin. (b) Stratigraphic subdivision and sedimentary evolution of Chang 7 member

2 研究資料與方法

本次研究主要圍繞7 條覆蓋全區的連井剖面而展開(圖1b)。研究資料包括7 條剖面上310 口鉆井的錄井資料和巖心資料、約735 口井的測井數據、共56口井巖心觀察及巖石樣品粒度、薄片分析。

研究中首先通過巖心觀察、巖相分析、測錄井深度校正、測井曲線形態分析,明確研究區重力流砂體的沉積特征和沉積規律,建立重力流沉積微相的劃分方案。然后,在沉積微相分析的基礎上分析砂體的級次關系、規模變化和縱橫向疊置關系,開展重力流砂體構型的細分和平面展布特征研究。基于Petrel和Direct工區,進行區域性連井砂體對比,總結鄂爾多斯盆地長7段重力流砂體構型發育規律,構建研究區重力流砂體構型模型。最后,總結重力流砂體構型發育的主控因素。

3 重力流砂巖沉積與分布特征

3.1 重力流砂體沉積微相劃分

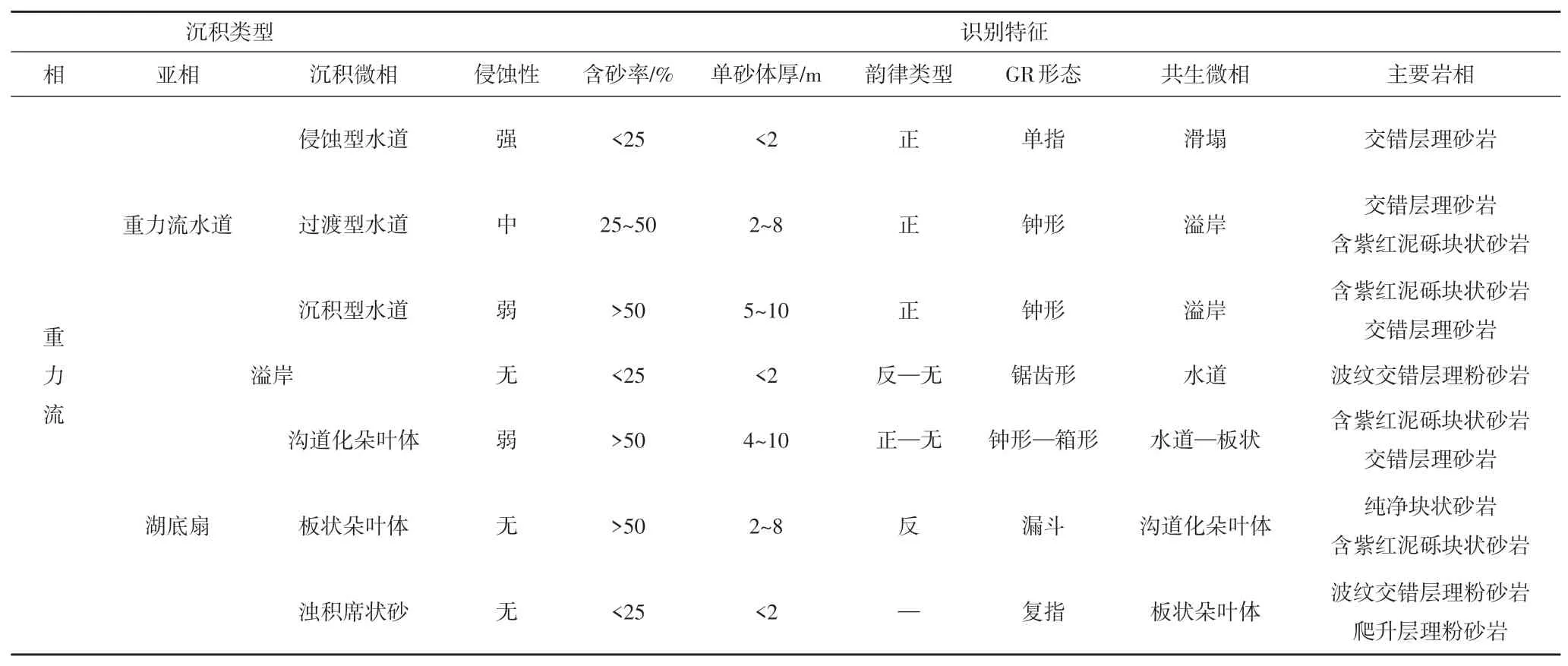

重力流沉積微相精細研究是其砂體構型研究的基礎[26-27],在沉積微相內部討論砂體構型特征,才能更準確地把握砂體構型的變化規律。因此,重力流砂體構型研究的前提在于重力流沉積微相的劃分。基于前人對研究區重力流觸發機制、流體類型判識基礎上,首先根據露頭中所觀察到的上下巖層接觸關系、巖性突變特征及砂體形態進行識別,然后綜合應用研究區單井巖心沉積剖面結構、連井沉積剖面、巖性組合和結構特征及測井曲線響應特征,確定了各類構型要素的識別標志,開展了重力流沉積構型要素定量—半定量劃分(表1)。本區重力流砂巖沉積分為重力流水道、溢岸和湖底扇3 個亞相7 個微相(圖3)。

圖3 研究區重力流沉積微相剖面及測井響應示意圖Fig.3 Profile and logging response of gravity ̄flow sedimentary facies in the study area

表1 鄂爾多斯盆地延長組長7段重力流沉積微相識別標志Table 1 Identification marks of gravity?flow sedimentary facies in Chang 7 member, Ordos Basin

3.2 長7段小層劃分與對比

研究區共建立7條區域性連井對比剖面,分別為剖面1—剖面7(平面位置見圖1b),在7 條剖面上開展長7段四個小層尺度的砂體對比。

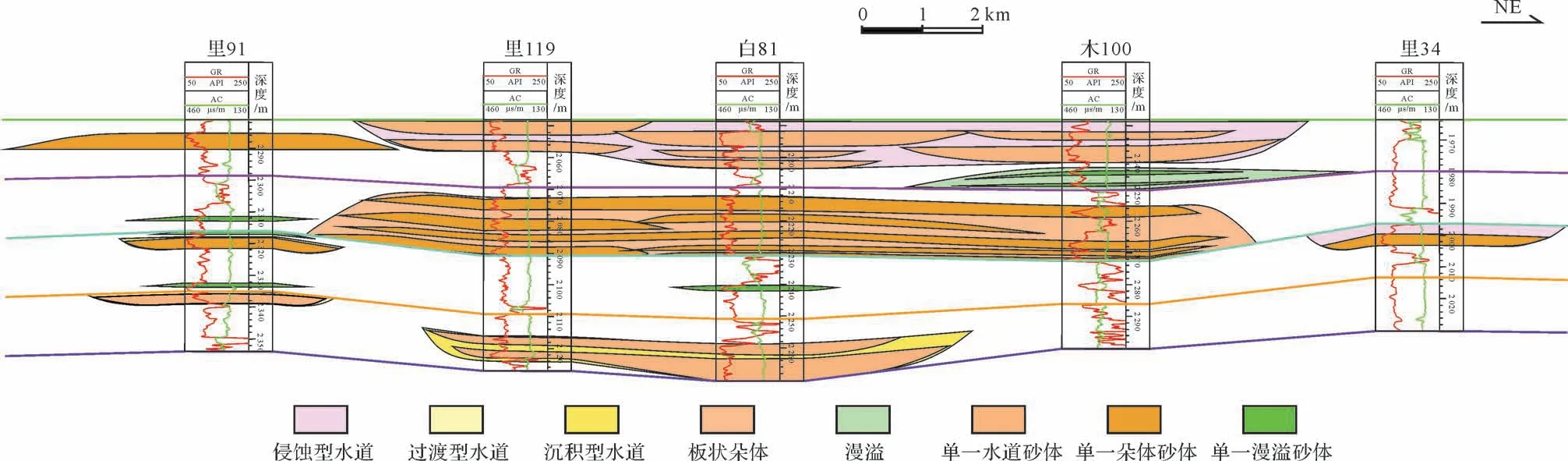

以剖面3 中里91—里119—白81—木100—里34為例(圖4),從圖中可以看出長7段四個小層均有砂體分布,但相比于長72,長71的長721和長711兩個小層砂體更為發育,最多可發育4~5 期重力流砂體,單期砂體厚度可達3 m。這可能與其處于上升的三級半旋回末端有關(圖2b),因為此時湖盆已經萎縮到很小,重力流砂體逐漸向湖中心推進。

圖4 鄂爾多斯盆地隴東地區延長組7 段小層對比與砂體對比圖(位置見圖1b)Fig.4 Comparison of small layers and sandbodies in the Chang 7 member, Longdong Area, Ordos Basin (location Fig.1b)

3.3 重力流砂體分布特征

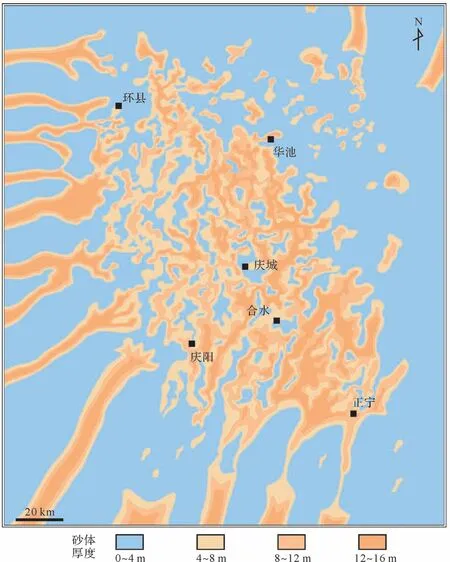

研究區重力流砂體規模較大,主要來源于南北兩大物源體系[28]。從長期砂體厚度平面圖上可以看出,南北兩大物源體系仍較為明顯(圖5)。其中南部和西南部物源的砂體連片性逐漸增強,尤其在慶陽和正寧一帶,砂體成條帶狀(舌狀)往前,物源供給更加穩定,水道發育。北部物源的砂體成土豆狀,個別地方往前成條帶狀(舌狀),物源不穩定,砂體連片性較差,但砂體厚度也有向盆地中心增大的趨勢(圖5)。

圖5 鄂爾多斯盆地隴東地區延長組長小層重力流砂巖厚度圖Fig.5 Thickness map of gravity ̄flow sandstone in Changsmall layer, Longdong area, Ordos Basin

4 重力流砂體構型特征

4.1 重力流砂體構型分類方案

本研究基于砂體的沉積成因解釋與沉積微相的精細刻畫,綜合考慮沉積微相、砂體級次關系、砂體規模變化與疊置關系對構型進行分類。基于各小層沉積微相分析,落實不同時期砂體成因類型及其分布。研究區發育洪水型重力流相[18],包括重力流水道、湖底扇、溢岸等不同微相(表1、圖3),不同成因類型砂體因其形成過程不同,具有不同的形態與展布[29-30]。

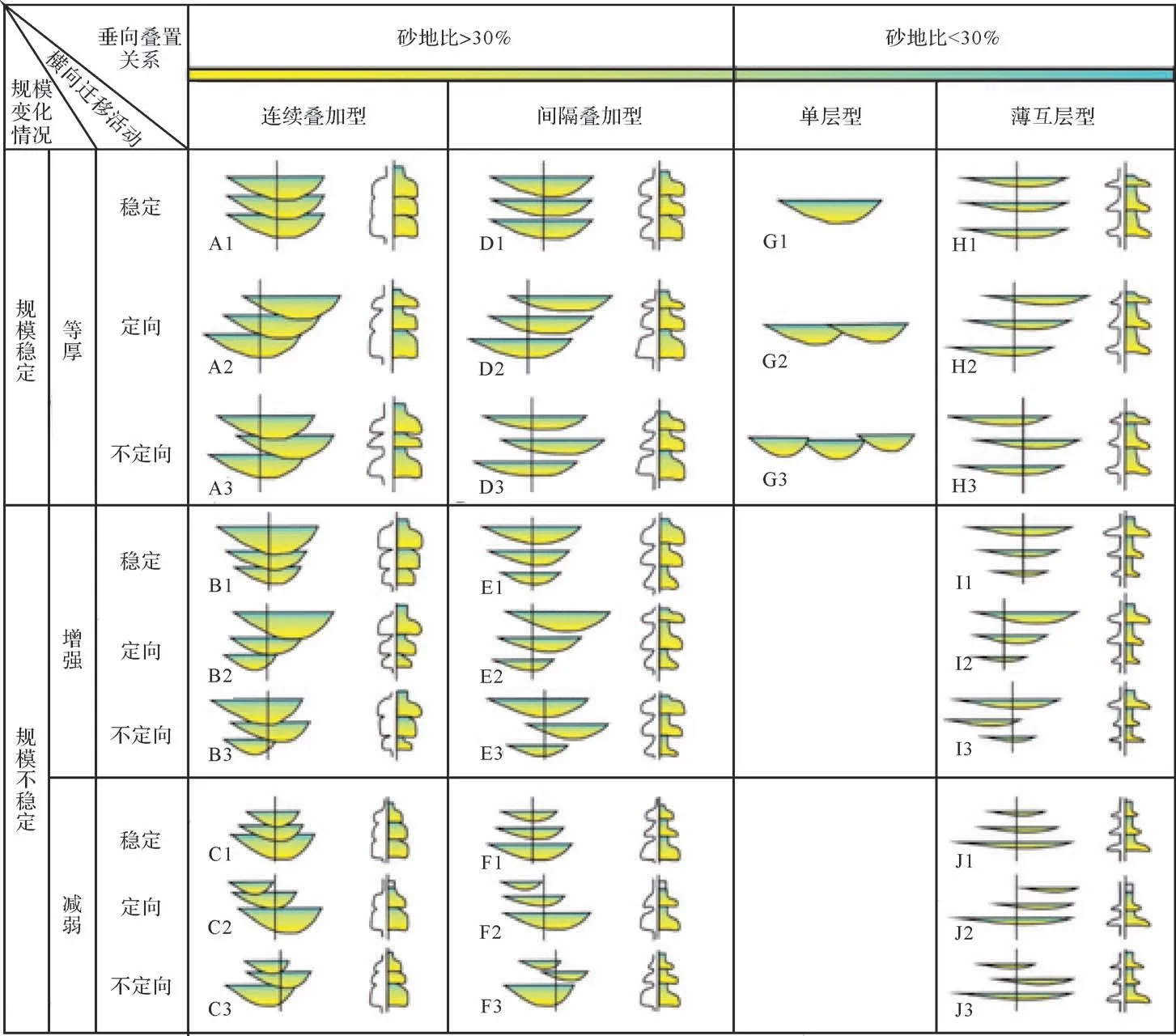

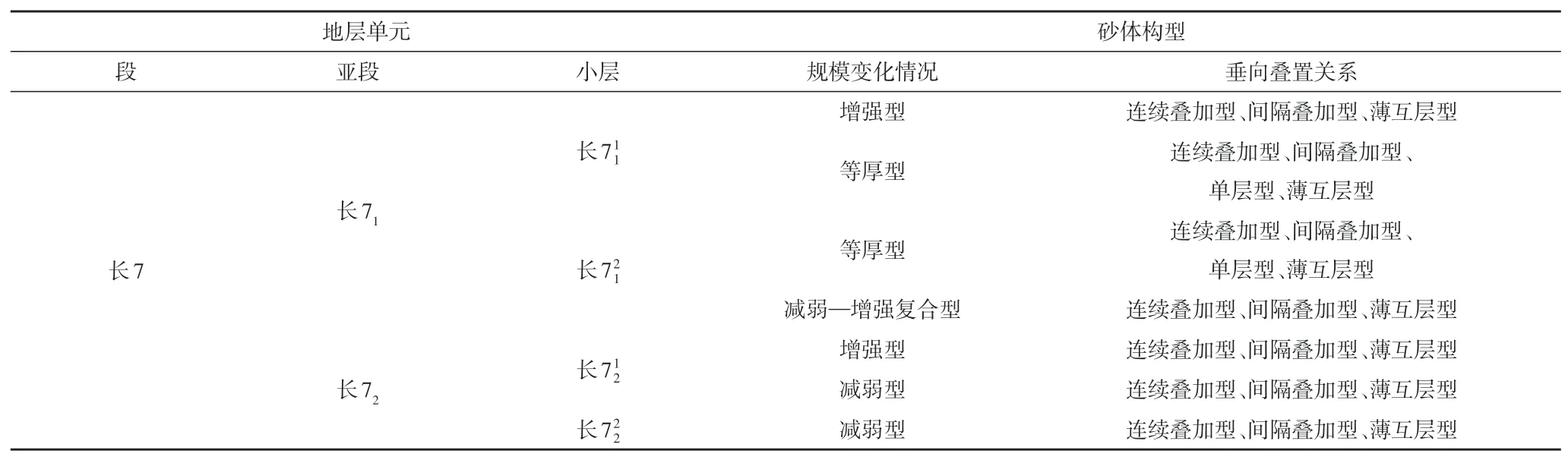

首先,對各小層以復合水道與復合扇體級別進行砂體垂向規模變化類型的劃分。由于各小層處于層序演化的不同階段,砂體垂向上規模受基準面變化的影響,呈規律性的變化,可識別出規模穩定型(等厚型)與規模不穩定型,其中規模不穩定型可細分為規模增加型與規模減弱型。然后,針對各小層內部砂地比與單砂體垂向疊置關系進行細分,分出連續疊加型、間隔疊加型、單層型和薄互層型。其中連續疊加型砂地比>50%,無或者少夾層;間隔疊加型砂地比>50%,夾層較發育;單層型砂地比<50%,隔層厚且分布穩定;薄互層型砂地比<50%,隔夾層多且穩定。同時可結合砂體橫向遷移情況對各類進行細分,分為穩定型、定向型和不定向型。綜合考慮砂體規模變化、垂向疊置關系、橫向遷移情況,劃分出30種砂體構型類型(表2)。

表2 重力流砂體構型分類方案Table 2 Gravity?flow sandbody configuration classification scheme

4.2 主要砂體構型特征

通過對全區7條長剖面的研究,共識別出723個砂體構型,包含27種類型。其中,最常出現的砂體構型為間隔疊加型,細分砂體構型以間隔疊加等厚穩定型(D1)、間隔疊加增強穩定型(E1)、間隔疊加減弱穩定型(F1)為主;出現較少的砂體構型為薄互層型(H、I、J);未識別出薄互層減弱穩定型(J1)、薄互層減弱不定向型(J3)和連續疊加減弱不定向型(C3)。連續疊加型、間隔疊加型、單層型和薄互層型是最基礎的4 類砂體構型,不同構型具有其獨特的砂地比、單砂體厚度和隔夾層泥巖厚度。

(1)單層型

砂地比小于30%,多為孤立單砂體,表現為沉積作用較弱,多發育于侵蝕型水道微相中(圖6a)。侵蝕型水道因具有較強的側向遷移能力,導致不同時期的水道砂體相互切割,砂體間的連通性較好。

(2)薄互層型

砂地比小于30%,以發育大于2m 厚的泥質夾層為主要特征,多發育于過渡型水道邊緣的漫溢沉積(天然堤)與湖底扇的扇緣部位(圖6b,c)。由于漫溢沉積泥巖含量較高,導致垂向上不同時期單砂體之間彼此不連通;同時水道與漫溢之間被泥巖所分隔,表現為弱連通或者不連通。

(3)間隔疊加型

泥質含量較連續疊加型相對增加,砂地比大于50%,可見發育厚度小于1 m 的泥質夾層或泥質條帶,在過渡型水道及板狀朵葉體中均有發育,但在侵蝕型水道沉積微相中少見(圖6b,d)。過渡型水道沉積時處于欠補償條件下,在洪水能量增強—減弱交替演化過程中,不同時期水道間易發生泥質沉降,導致垂向上水道砂體不連通。

(4)連續疊加型

砂體泥質含量少,砂地比遠大于30%,少數發育泥質夾層,但一般僅有0.2~0.5 m,為多期沉積疊加形成,砂體沉積穩定疊加,多發育于沉積型水道或板狀朵葉體沉積微相中,該類砂體的垂向連通性和橫向連通性相對較好(圖6c)。

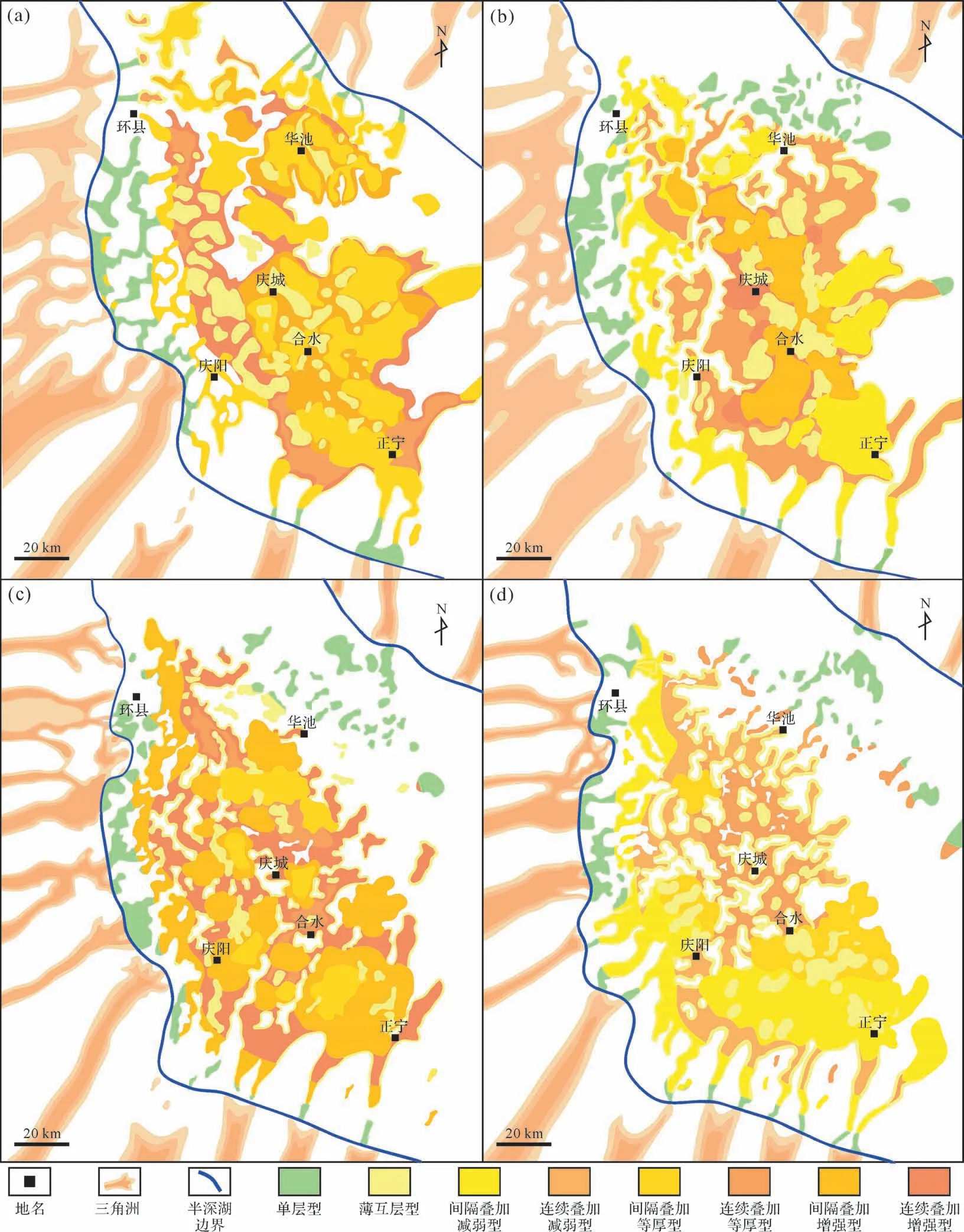

4.3 重力流砂體構型平面分布特征

進入長71亞段之后,湖泊進入了另一個湖平面上升—下降的沉積旋回。其中長小層處于下半部的湖平面上升—下降初期,盆地早期小規模擴張之后再次轉入小規模萎縮階段(圖2b)。受此影響,長長小層的砂體構型表現出復雜多變、規律性差的整體特征。其中,減弱—增強復合性質的間隔疊加和連續疊加型砂體非常普遍(圖7c)。除此之外,在物源供給較為充分的地區也發育間隔疊加穩定型和連續疊加穩定型砂體。本階段砂體連片性增強,北部物源增強后導致北部的華池一帶也開始發育較為連續的規模性間隔疊加或連續疊加的砂體;減弱—增強復合性質的砂體與該時期整體處于長7 段水體快速小規模加深又快速小規模變淺、湖泊出現擴張之后快速小規模萎縮有關(圖2b)。

圖7 研究區重力流砂體構型平面分布(a)長小層;(b)長小層;(c)長小層;(d)長小層Fig.7 Plan view of gravity ̄flow sandbody types in study area(a)Chang small layer;(b)Changsmall layer;(c)Changsmall layer;(d)Changsmall layer

5 重力流砂體構型主控因素

重力流砂體構型受控于重力流沉積微相類型、基準面旋回變化以及物源供給速率,以下分別討論這三種因素對砂體構型的影響。

5.1 沉積微相是控制重力流砂體構型的主要因素

由于不同沉積微相沉積過程與水動力條件的差異,導致砂體構型在平面上存在差異且受相帶控制。對于侵蝕型水道來說,由于水動力較強,以“過路不沉積”為主要特征,通常發育薄層砂體,因此以單層型為主,多出現遷移擺動等特征。對于過渡型水道來說,由于水動力慢慢減弱,通常發育薄層砂體或間隔疊加型砂體,因此以單層型和間隔疊加型為主。而對于沉積型水道來說,由于水動力較弱,以沉積為主要特征,通常發育間隔疊加型或連續疊加型砂體,無遷移擺動等特征。朵葉體也主要發育間隔疊加型或連續疊加型砂體,但單期砂體厚度較薄,表明水動力已經達到最弱。濁積席狀砂以薄互層型為主,砂體之間的間距較大(表3)。

順物源方向表現為侵蝕型水道—過渡型水道—沉積型水道—朵葉體相序的構型類型以單層型—間隔疊加型—連續疊加型—間隔疊加型序列為主要特征(表3)。

表3 研究區長7段重力流砂體構型類型與沉積相關系Table 3 Relationship between configuration types and sedimentary facies of gravity?flow sandbodies in study area,Chang 7 member

5.2 基準面變化影響重力流砂體的垂向疊置方式

由于砂體規模受基準面旋回變化影響,不同時期主要構型類型存在差異。長72至長71沉積期,基準面下降,可容納空間(A)減小,橫向上整體表現為進積特征(圖2b),垂向上砂體構型逐步變為增強型;同時長72與長71各小層內部砂體構型也受次一級基準面波動影響,表現為基準面上升時發育減弱型與穩定型,基準面下降時發育穩定型與增強型(表4)。

表4 研究區長7段各小層重力流砂體構型類型特征Table 4 Gravity?flow sandbody configuration type characteristics of each small layer in study area,Chang 7 member

5.3 物源供給速率影響砂體的垂向連通性

沉積物供給速率(S)會影響砂體的厚度,也影響砂體的垂向連通性,因此形成近源和遠源差異性的砂體構型。沉積物供給速率越快的地方,A/S值不斷減小,水道易發生側向遷移和侵蝕早期形成的砂體,出現連續疊加型的幾率越大(圖7)。而平面上相同厚度砂體的區域,由于沉積過程不同,泥質夾層發育程度也會有所不同,因此內部可形成不同種類的砂體構型(圖4、圖7c)。

6 結論

(1)研究區重力流砂體規模較大,主要來源于南北兩大物源體系。靠近物源的三角洲前緣斜坡—深水區,砂體較薄,厚度多為0~8 m,連片性差;而靠近盆地中心的深湖區,砂體較厚,多為8~16 m,連片性好。

(2)研究區長7 段重力流砂巖發育典型的水道—湖底扇體系,可細分為侵蝕型水道、過渡型水道、沉積型水道、溢岸、溝道化朵葉體、板狀朵葉體和濁積席狀砂7種沉積微相。

(3)綜合考慮重力流砂體規模變化、垂向疊置關系、橫向遷移情況,建立了重力流砂體構型劃分方案。研究區共識別出723個構型單元,分為連續疊加型、間隔疊加型、單層型和薄互層型4類27種砂體構型,其中間隔疊加型最常出現,薄互層型發育最少。

(4)沉積微相、基準面變化和沉積物供給速率是該區重力流砂體構型的主控因素。順物源方向,隨著沉積微相從侵蝕型水道—過渡型水道—沉積型水道向湖底扇演化,砂體構型從單層型—間隔疊加型—連續疊加型向間隔疊加型演化。此外,重力流砂體構型受到基準面升降影響,不同時期砂體的優勢構型不同。從亞段尺度看,隨著基準面下降,長72至長71整體表現為進積,可容納空間減小,增強型砂體增多;從小層尺度看,長72與長71內部各小層砂體構型還受次級基準面波動影響,基準面上升時發育減弱型,基準面下降時發育穩定型與增強型。最后,沉積物供給速率影響砂體厚度,進而影響砂體的垂向連通性。

致謝 本研究得到了長慶油田分公司研究院張曉輝、袁效奇、賀靜、雷秀潔、李士祥等專家的大力幫助,在此一并致謝。