從詞匯語義圖看廣義中醫藥基本術語的跨文化共性

——以漢、壯、藏、蒙、維五語氣息類術語為例

□曾俊敏/文

本文以漢、藏、蒙、壯、維五種傳統醫學載體語言中的氣息類術語為個案,借助詞匯語義圖初步分析探討了中國境內不同民族傳統醫藥(廣義中醫藥)間的深層跨文化共性。通過詞匯類型學中的共詞化視角探究廣義中醫藥乃至其他傳統醫學基本術語的詞匯-語義深層共性,有助于深入理解廣義中醫藥內部各支之間的交往交流交融史并鑄牢中華民族共同體意識,更有利于推動中國傳統醫學的傳承創新發展及其與境外文明傳統醫學的交流互鑒。

《中華人民共和國中醫藥法》首次在立法層面將“中醫藥”界定為“包括漢族和少數民族醫藥在內的我國各民族醫藥的統稱”,區別于特指漢族傳統醫學的狹義中醫藥。黨和國家政策性文件所稱“中醫藥”一般均為廣義,學術上可以“廣義中醫藥”指稱[1]。

習近平總書記多次對中醫藥發展作出重要指示,“促進中醫藥傳承創新發展”也被寫進黨的二十大報告,廣義中醫藥發展業已提升至國家戰略層面。

1 廣義中醫藥及其跨文化共性研究的意義與方法

《中醫藥法》認為廣義中醫藥是“具有悠久歷史傳統和獨特理論及技術方法的醫藥學體系”,側重其整體統一性。然而,除漢族狹義中醫學外,廣義中醫藥尚包括藏、蒙、傣、維、回、哈、壯、苗、瑤、朝鮮等各族傳統醫學,涉及我國五大語系多種民族語言。雖有學者贊成各族傳統醫學同屬“統一的中醫藥學術體系”[1],但未見充分論證。學界多數意見仍堅持廣義中醫藥僅是便于管理而采用的工作定義,并無統一體系[2];現有境內傳統醫學研究也更多強調各支之文化殊相,而對整體共相缺乏關注。在新時代背景下,要在鑄牢中華民族共同體意識的同時推動廣義中醫藥整體繁榮并促進跨國傳統醫藥合作創新,對廣義中醫藥各支之間跨文化共性進行科學考察不失為值得嘗試的進路。

考察我國各族傳統醫學的深層共性,需對不同民族語言記錄的各支基本術語進行橫向跨語言比較,而當代語言類型學無疑是最為適合的工具。類型學認為人類語言結構表層差異之下存在深層共性,可通過大規模跨語言進行比較歸納及解釋[3]。“詞匯類型學”(lexical typology)作為近十年逐漸興起的類型學新范式,是對詞匯語義的跨語言多樣性及其異同變化規律的系統研究[4],非常適于探究廣義中醫藥各支基本術語背后潛在的深層跨文化共性。

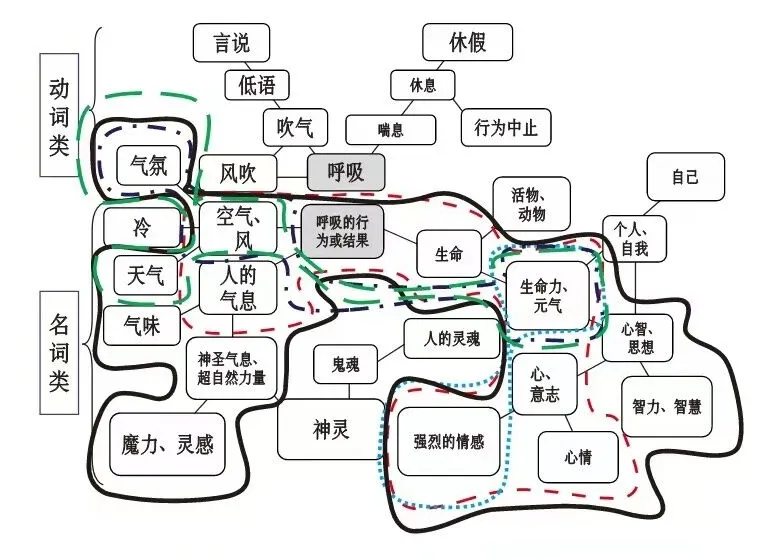

本文主要采用詞匯類型學中的“共詞化類型(typology of colexification)”[5]為框架,對廣義中醫藥的漢、藏、蒙、壯、維吾爾傳統醫學等五大代表性分支體系中“氣息”類術語進行跨語言比較,著重考察其詞匯-語義類型共性并解釋其成因。共詞化(colexification)意指不同概念意義由同一詞根項實現,如中醫學中的“氣”指一種代表著生命力的精神、生物和物理的能量,它能在人體內部流動、轉化和調節各種生理和病理過程,其與人的呼吸之“氣”以及充斥天地間的空氣雖有聯系,實際為不同概念,只不過這些概念在漢語中都共享“氣”這一詞匯外殼。也就是說,“生命力/元氣”與“空氣/風”和“人的氣息”這幾個概念在漢語中是共詞化的。將不同語言中可資比較的概念進行整合,可得到含有多個相聯結節點的、適用于跨語言類型比較的概念空間,而每一種語言的共詞化個案,則可投射為概念空間之上由部分節點(代表在該種語言中共詞的概念)相互聯結的“詞匯語義圖”(lexical semantic map)[5]。通過繪制不同語言中相關概念的詞匯語義圖并進行比較,能發現隱藏在語言個體差異性表層之下的諸多文化共性因緣。

2 基于詞匯語義圖的漢藏蒙壯維五語氣息類醫學術語比較

本文選取中醫學(狹義)、藏醫學、蒙醫學、壯醫學和維醫學作為廣義中醫藥內部比較的代表性分支,其基本術語則分別來自漢語、藏語、蒙古語、壯語和維吾爾語,其中漢、藏、壯分屬漢藏語系三個不同的語族,蒙古語和維吾爾語分屬阿爾泰語系兩個不同的語族。為方便比較,藏、蒙、維三語的詞匯采用了拉丁轉寫的形式。

研究先從漢、藏、蒙、壯、維吾爾五種語言中選取功能相近、可資比較的氣息類術語,再通過文獻考察和田野調查將相關術語的各個義項進行提取和整合,并參考了詞匯類型學前賢Fran?ois有關國外多種語言氣息類詞匯的共詞化研究成果[5],本文為傳統醫學氣息類術語構建了跨語言-文化比較的語義概念空間,并將廣義中醫藥各支氣息類術語的共詞化數據映射到概念空間之上構成單語詞匯語義圖,再將多個單語語義圖疊加成合圖(即圖1)。

圖1 漢藏蒙壯維氣息類術語共詞化合圖

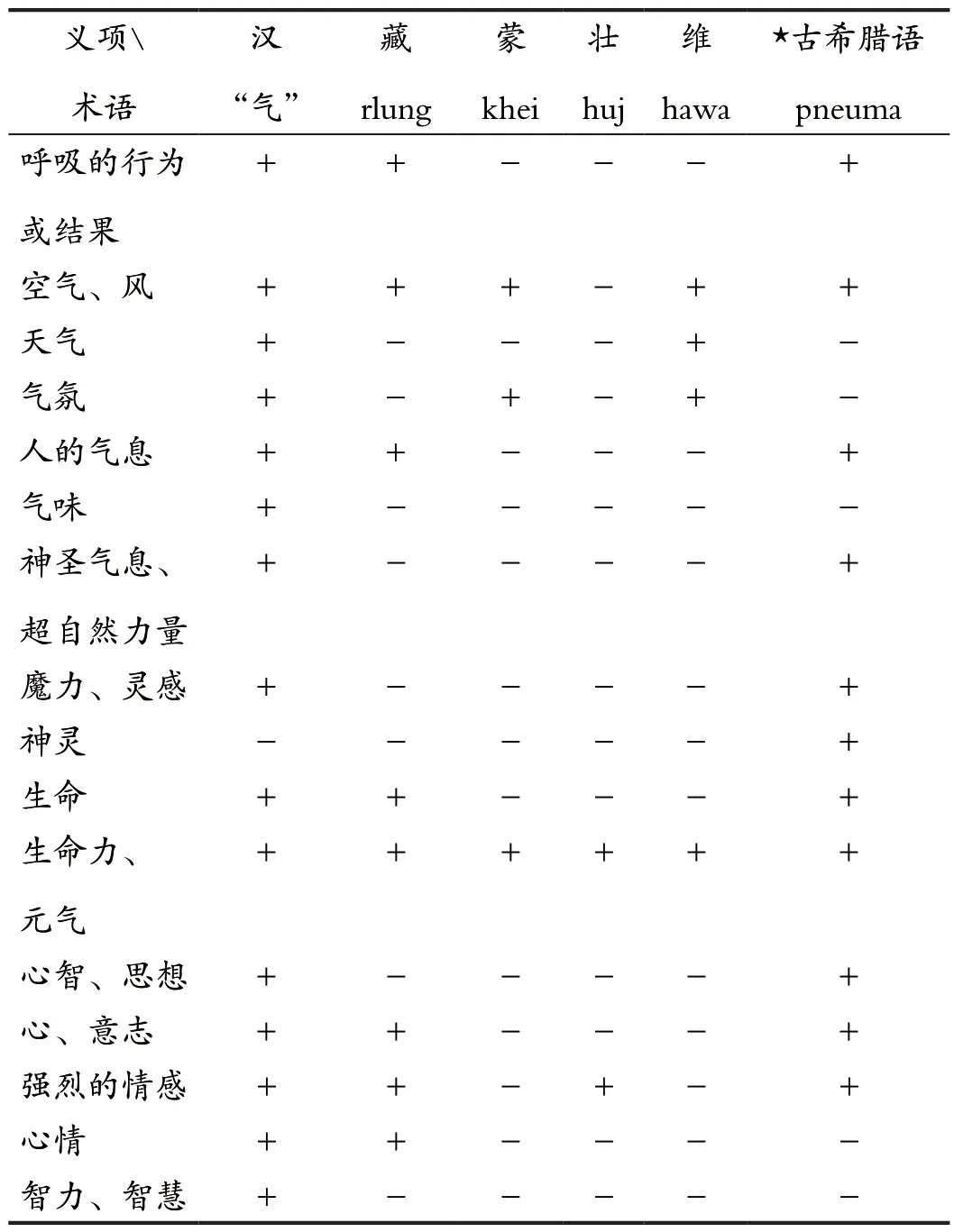

表1 漢藏蒙壯維共詞義項一覽表(*兼與古希臘語[5]比較)

表中最后一列的古希臘語可作為歐洲傳統醫學術語的代表與廣義中醫藥各支進行異同比較。

由上可見,廣義中醫藥五種民族醫學的氣息類術語有明顯重疊,如均為名詞性共詞,均有“生命力、元氣”義,多數有古希臘語所無的“天氣”“氣氛”“心情”義,均無古希臘語的“神靈”義等,但廣義中醫學各支義項多寡以及節點覆蓋的連續性則各有差異。

其中漢醫學和藏醫學的義項最多且覆蓋的語義節點呈現連續性,而壯蒙維三種傳統醫學的相關術語則多有斷續之處。經考察,這和壯、蒙、維醫學中相關術語系外來借詞有關。固有術語和外來術語在語義圖上呈現出顯著的分布差異,但若與古希臘語比較,其間共性仍大于個性,尤其是氣息類術語沒有在廣義中醫藥各支引申出“神靈”類意義而更多投射到自然和人文語境上,反映了廣義中醫藥相對于歐洲傳統醫學的一大認知差異。綜言之,就“氣息”類術語案例而言,國內廣義中醫藥各主流支系基本術語在共詞化模式上具有值得關注的跨文化認知共性,這是論證廣義中醫藥理念體系具相對統一性的重要語言學證據。

毋庸諱言,因廣義中醫藥部分支系與境外(如“一帶一路”)傳統醫學有一定淵源或接觸,其基本術語間的共詞化也有顯著共性。如藏、蒙、維醫學中除了有來自漢族醫學的影響,也有來自古希臘、印度、阿拉伯-波斯等地傳統醫學的深刻影響,這部分影響一方面呈現在借用的術語上,另一方面也體現在已深度歸化的基本術語上,這一接觸史實可作為廣義中醫藥走出國門與相關國家地區進行傳統醫學文明交流互鑒的重要資源。但同時我們也看到,即使是深受域外醫學影響的民族醫學,其主體共性特征仍具有趨同于中華文明特有的世俗性影響,這是幾千年來中國各民族交往交流交融形成中華民族共同體的一個重要佐證。廣義中醫藥內部各分支之間在基本術語上體現的跨語言、跨文化、跨族群共性,首先反映了中國這一特定區域內有別于其他區域的詞匯-語義共性,對于區域詞匯類型學研究是頗有價值的新材料。同時,廣義中醫藥內部各支的共性,也是各民族團結構筑的中華民族共有精神家園的一種生動體現,是多元一體的中華民族大家庭內部長期深入廣泛交往交流交融的必然。“廣義中醫藥”實質上可以視為由中國境內各民族傳統醫學共同構成的“中華民族傳統醫學共同體”,對這一共同體內部異同特征的研究,盡管目前還比較薄弱,但卻具有相當重要的意義。一方面,多元一體的中華民族傳統醫學共同體,無論是在理論上還是實踐上的探索與發現,都將助力并促進鑄牢中華民族共同體意識這一偉大目標;另一方面,作為一個整體的中華民族傳統醫學共同體,更利于與“一帶一路”沿線國家眾多民族的傳統醫學交流合作,進而走向構建以“和平合作、開放包容、互學互鑒、互利共贏”為核心的“傳統醫學命運共同體”之路。

3 結語

本研究首次將傳統醫學術語納入詞匯類型學視野,對廣義中醫藥各系基本術語的跨文化共性進行系統考察,嘗試從語言學視角消解境內各民族醫藥間的體系隔閡,既能鑄牢中華民族共同體意識,亦有助于促成廣義中醫藥各系共識,鼓勵更深入挖掘廣義中醫藥內涵,推動統一的中華傳統醫學理論體系建構。而對與廣義中醫藥有淵源的境外傳統醫學術語進行類型學比較,能確保在更廣泛“求同存異”認知基礎上向相關區域目標受眾精準譯介、傳播廣義中醫藥文化、服務及產品,助力中醫藥“走出去”。■

引用

[1] 吳穎雄,田侃.試論中醫藥基本法名稱的選擇[J].醫學與社會,2013(3):65-67.

[2] 崔箭,唐麗.中國少數民族傳統醫學概論[M].北京:中央民族大學出版社,2007.

[3] 陸丙甫,金立鑫.語言類型學教程[M].北京:北京大學出版社,2015.

[4] Koptjevskaja-Tamm, M.et al.The Semantics of Lexical Typology.The Routledge Handbook of Semantics[C].London: Routledge, 2016:434-454.

[5] Fran?ois, A.Semantic Maps and the Typology of Colexification:Intertwining Polysemous Networks Across Languages.From Polysemy to Semantic Change: Toward a Typology of Lexical Semantic Associations[C].Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2008.