失衡、固化與依附:博士生科研發表的結構性矛盾

馬浚鋒 李晶

摘 要:博士生科研發表的結構性矛盾不僅表征著期刊發文數量與博士生發表難度的矛盾,更是國內科研環境的一個縮影。對2016-2020年高等教育學專業博士生的C刊發文情況的統計分析發現,各家期刊整體發文量的削減、跨學科博士生的擠占、機構跨度的縮窄、機構聚集度的提高以及作者身份的固化趨勢變相地惡化了博士生的科研氛圍。基于依附理論、嵌入理論,結合利益相關者的資源依賴視角對科研發表行為活動進行理論闡釋后認為,博士生科研發表的邊緣地位以期刊發文量與需求的供給側失衡為直接表征,源于外生動力對博士生發文行為活動的形塑與固化,是學術期刊外在評價體系與其擇稿行為嵌入性的學術依附。在“去五唯”背景下應重新思考博士生科研發表與人才培養的關系,為博士生創造良性循環的學術爭鳴環境,扭轉“以刊評文、以量論質”的評價異化。

關鍵詞:研究生教育;高等教育學;博士生;科研發表;依附理論;資源依賴

一、引言:C刊①難倒了多少“英雄漢”?

2012年,南開大學一知名學者指導的10多名博士生在通過博士學位論文答辯后,卻仍因“公開發表論文數量不足”而遲遲未被學校授予博士學位;在長達數年的論文投稿過程中,“懸而未決”的學位證書既淹沒了他們的學術前程,也成為師生關系間的“芥蒂”,給師生雙方帶來沉重的精神打擊。[1]無獨有偶,2019年,上海大學一名博士研究生因兩次申請學位未果,向法院起訴母校,原因在于該博士生所在院系提高了校一級對博士學位申請資格的發文數量要求[2],同樣出于“發表C刊論文數量不足”的緣由而未被學校授予學位。可見,“公開發表論文數量不足”往往成為博士生獲取學位、按期畢業的“一道坎”,進而成為引起種種爭議的導火索。事實上,在《中華人民共和國學位條例暫行實施辦法》第十條到第十五條中,僅規定了博士學位申請者需達到課程要求及通過博士論文答辯,并未規定發表一定數量科研成果。2020年12月,教育部印發《關于破除高校哲學社會科學研究評價中“唯論文”不良導向的若干意見》,也明確要求“不得將在學術期刊上發表論文作為學位授予的唯一標準”,但也無礙“發表一定數量論文”成為國內博士研究生培養過程的“潛規則”。曾有研究表明,64.4%的博士生受“發表科研成果”的影響而未能按期完成學業,而當“發表科研成果”的數量要求達到3篇及以上時,僅有16.7%的博士生能夠按期完成學業。[3]值得注意的是,相較于自然科學領域,人文社會科學領域的博士生有著更高延期率;其中,又以教育學的延期率(44.44%)為社會科學之首[4]。

科研發表情況作為博士生科研能力的一個主要表征,在一定程度上體現著博士生培養質量,無疑將貫穿于博士生教育改革的全過程。然而,在博士生規模持續擴招的浪潮下,我國博士學位授予人數將以年均6.44%的增長率在2030年達到13.82萬人[5],如何保障超大規模博士生的培養質量將成為高等教育強國建設的時代命題。面對博士生科研發表的結構性矛盾,如果我們不能深入到當下博士生面臨的科研環境中去,厘清科研發表行為活動的內在邏輯,那么我們將難以客觀認識博士生因“發表C刊論文數量不足”延期畢業的現象背后的制度邏輯,也難以樹立潛心治學的人才培養導向、完善科研育人的評價方式。

鑒于此,本研究選擇社會科學中延期畢業率最高的教育學為研究對象,以高等教育學專業博士生發文情況為切入點,統計分析高等教育學專業博士生在C刊的發文情況,探討博士生科研發表的結構性矛盾,在此基礎上理論剖析博士生發文活動的關系結構,通過對利益相關者的訪談,佐證博士生科研發表行為活動背后的內在邏輯,借而思考“去五唯”背景下博士生科研發表的價值歸依,理性認識博士生科研發表行為,越樹木而見森林,溯溪流而求淵源,為優化博士生培養質量評價體系、科研環境氛圍提供些許思考。

二、近五年高等教育學專業博士生C刊發文統計分析

本文以2016-2020年9家高等教育方向C刊刊載的7360篇高等教育類學術論文為切入點②,統計分析近5年高等教育學專業博士生的C刊發文情況,了解C刊的版面資源配置情況,直觀呈現高等教育學專業博士生科研發表的結構性矛盾。

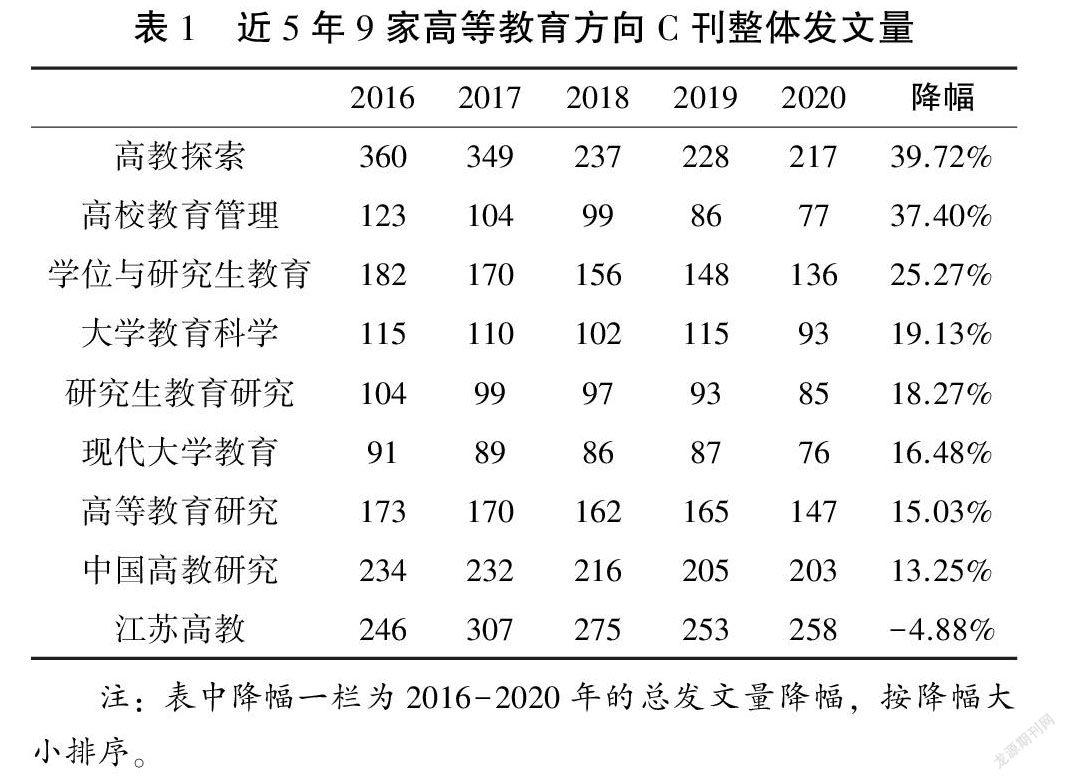

(一)整體發文量

2016-2020年9家C刊共刊載7360篇高等教育類學術論文,8家期刊整體發文量呈現逐年下降的趨勢(見表1),唯獨《江蘇高教》2020年的發文量較2016年有小幅度(5%)提高,但較2017年峰值(307篇)相比,降幅為15.96%。其中,《高教探索》發文量從2016年的360篇下降到2020年的217篇,降幅高達39.72%;2016-2020年《高校教育管理》刊發篇數亦削減37.40%。其余C刊的發文降幅情況分別為《學位與研究生教育》(25.27%)、《大學教育科學》(19.13%)、《研究生教育研究》(18.27%)、《現代大學教育》(16.48%)、《高等教育研究》(15.03%)、《中國高教研究》(13.25%)。

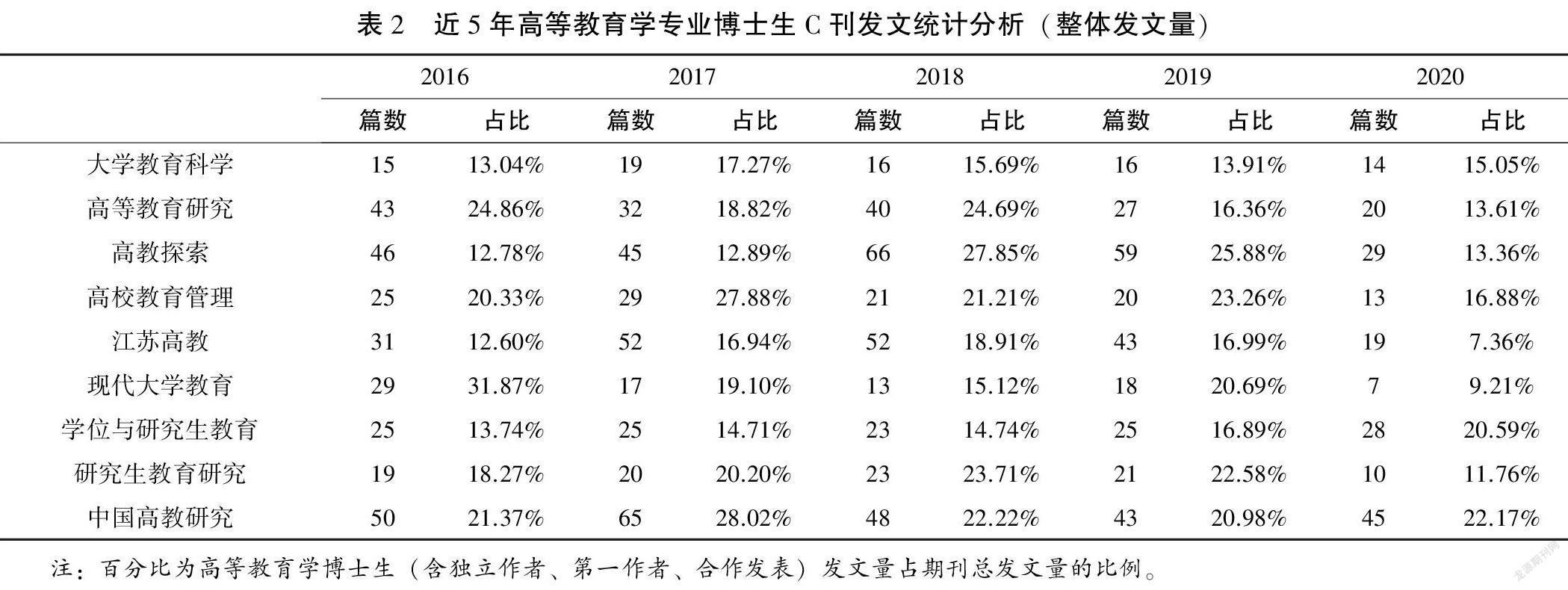

從表2可知,2016-2020年期間,高等教育學專業博士生在各家C刊的發文占比均在不同程度上呈現逐年下降趨勢,其中,降幅最大的是《現代大學教育》,從2016年的31.87%下降為2020年的9.21%;《高等教育研究》則從2016年的24.86%下降為2020年的13.61%。盡管2020年《江蘇高教》的總發文量最多,然而,高等教育學專業博士生的發文占比僅為7.36%,為9家C刊中最低。總的來說,高等教育學專業博士生在C刊發文的比例都不高,而且各家C刊普遍削減了高等教育學專業博士生的發文量。如《高教探索》從2018年的27.85%削減為2020年的13.36%,這表明了博士生發文難度愈發加深。當然,也有個別C刊對高等教育學專業博士生較為“友好”,這類期刊偏好高等教育學專業屬性和理論基礎較強的論文,更加強調對高等教育問題的深入分析。例如,2016-2020年《中國高教研究》所刊發的論文中,高等教育學專業博士生占比保持在20%以上,2017年高達28.02%;《高校教育管理》在整體發文量削減37.40%的同時,仍然保持著20%上下的高等教育學專業博士生發文占比;《學位與研究生教育》則在年均發文量減少5%的同時,高等教育學專業博士生發文占比從13.74%提高到20.59%。

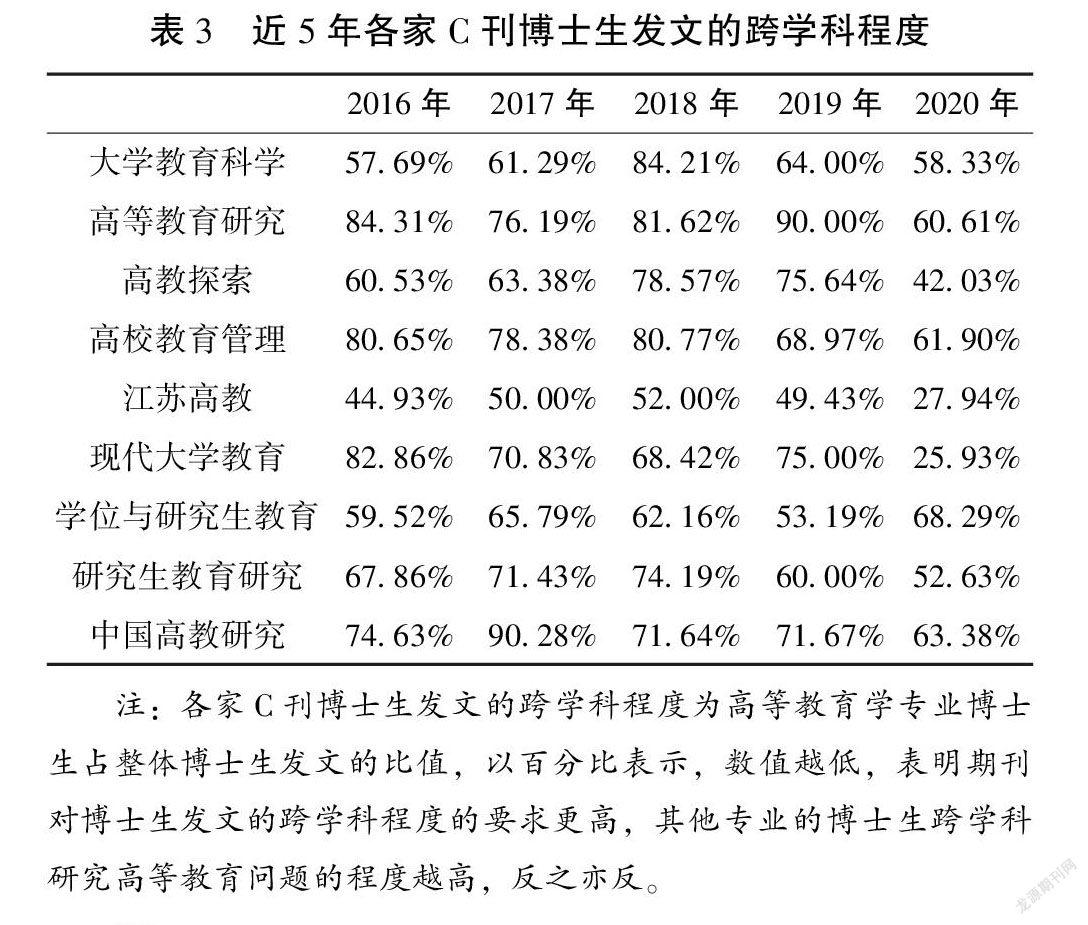

與此同時,高等教育學專業博士生科研發表難度增加的一部分原因也來自于高等教育領域問題研究的跨學科程度加深。各家C刊的發文方向逐漸青睞跨學科視角(見表3),因此,往往導致其他學科或專業的博士生擠占高等教育學專業博士生的版面資源。除《高等教育研究》《高校教育管理》和《中國高教研究》保持著較高的高等教育學專業博士生占比外,其余各家C刊的高等教育學專業博士生占整體博士生發文的比值持續降低,表明期刊對博士生發文的跨學科程度的要求更高,其他學科、專業的博士生對高等教育問題進行跨學科研究的比例提高。例如,2016-2020年《江蘇高教》所刊發的博士生論文中,博士生就讀的學科、專業方向橫跨哲學、文學、社會學、工商管理、旅游地理等,高等教育學專業博士生的平均占比僅為44.86%,表明該期刊較少刊發高等教育學專業博士生的論文。

(二)機構情況

1.高等教育學專業博士生發文的機構跨度

表4“機構”所呈現的一個客觀事實是,2016-2020年,國內高等教育學博士學位授予權點增加的同時,C刊刊發高等教育學專業博士生論文的機構來源數量正在減少,即各家C刊發文偏好逐漸青睞來自于小部分機構的博士生,在一定程度上,這也意味著其他機構的高等教育學專業博士生的發文渠道正在減少。本文進一步結合期刊發文量和機構來源數量,構造了高等教育學專業博士生C刊發文的機構跨度指數,用以表征各家C刊所刊發的高等教育學專業博士生論文的機構多樣性(見表4)。《大學教育科學》《學位與研究生教育》的機構跨度分別從2016年的1.50、1.47上升到2020年2.33,《中國高教研究》的機構跨度則常年保持在2以上的水平,表明這些期刊所刊發的高等教育學專業博士生論文的機構多樣性不斷降低,意味著在這些期刊上發文的博士生更多來自于同一機構。其余各家期刊的機構跨度在2016-2020年均呈現下降趨勢,表明高等教育學專業博士生C刊發文的機構多樣性逐步提高,其中,《高校教育管理》《現代大學教育》的機構跨度分別為1.08、1.17,表明能夠給國內各個高等教育機構的博士生有更多的機會在這些期刊上發文;《高等教育研究》則在2017年達到3.21的峰值后,到2020年下降為1.54,亦表明該期刊刊文的機構多樣性正逐步提高。

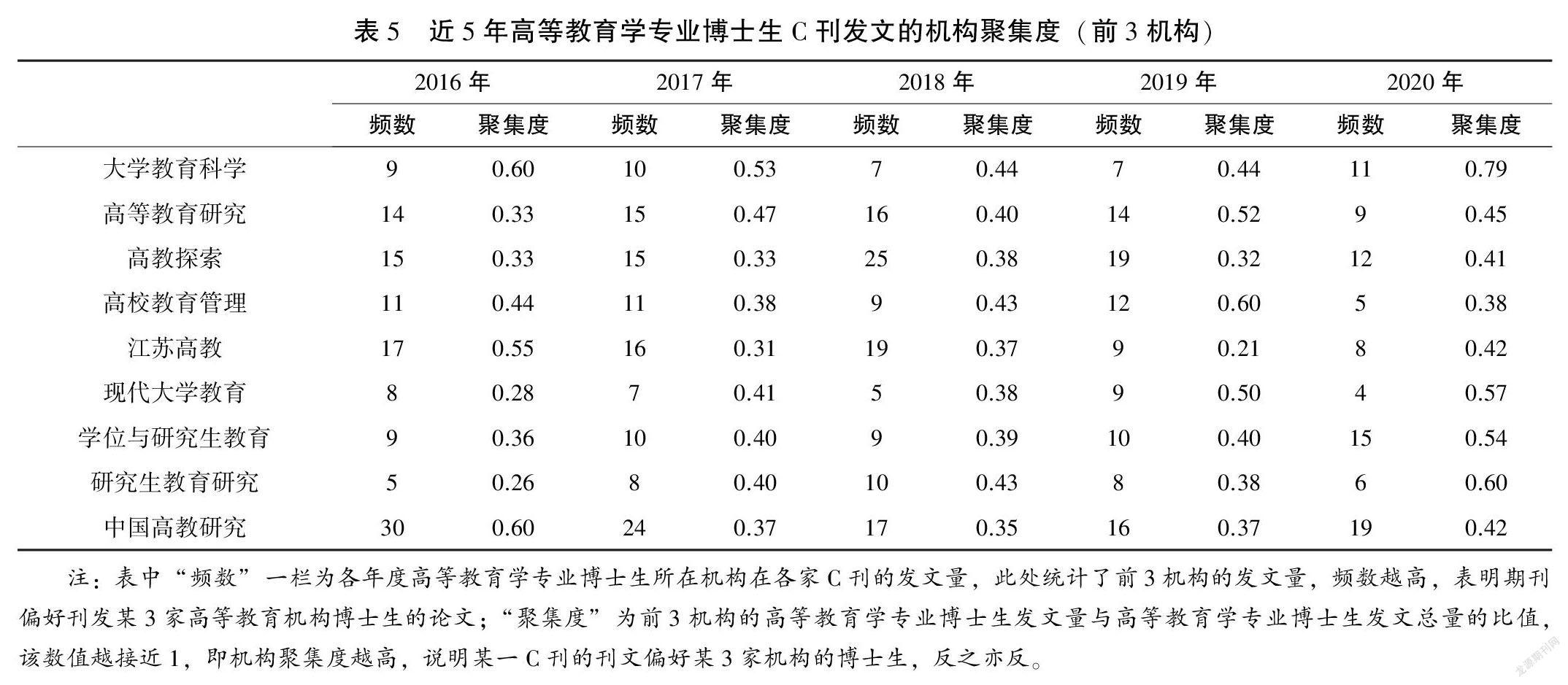

2.高等教育學專業博士生發文的機構聚集度

2016-2020年期間,盡管各家C刊的前3機構高等教育學專業博士生的發文頻數有所下降,例如,來自于前3機構的高等教育學專業博士生在《中國高教研究》的發文頻數從30下降為19;然而,在考慮了期刊逐年削減總發文量的大環境后,可以發現,在各家C刊上發文的高等教育學專業博士生的機構聚集度均以不同的幅度攀升(見表5),說明能夠在C刊上發文的高等教育學專業博士生所在的機構相對集中,整體上呈現機構固化趨勢。以2020年為例,機構聚集度均值為0.51,這就意味著,在C刊上發文的高等教育學專業博士生中,來自于前3機構的博士生占據了51%的版面資源;其中,各家C刊有著不同的機構聚集度,由強到弱排序依次為《大學教育科學》(0.79)、《研究生教育研究》(0.60)、《現代大學教育》(0.57)、《學位與研究所教育》(0.54)、《高等教育研究》(0.45)、《中國高教研究》(0.42)、《江蘇高教》(0.42)、《高教探索》(0.41)、《高校教育管理》(0.38)。當C刊發文的機構聚集度較高時,表明C刊發文具有強烈的機構排他性。這就意味著,當高等教育學專業博士生所在的機構并非為C刊偏好的前3機構時,科研發表難度更高。隨著博士生C刊發文的機構固化色彩愈加濃重,博士生科研發表的行為活動將表現出更強的“馬太效應”。

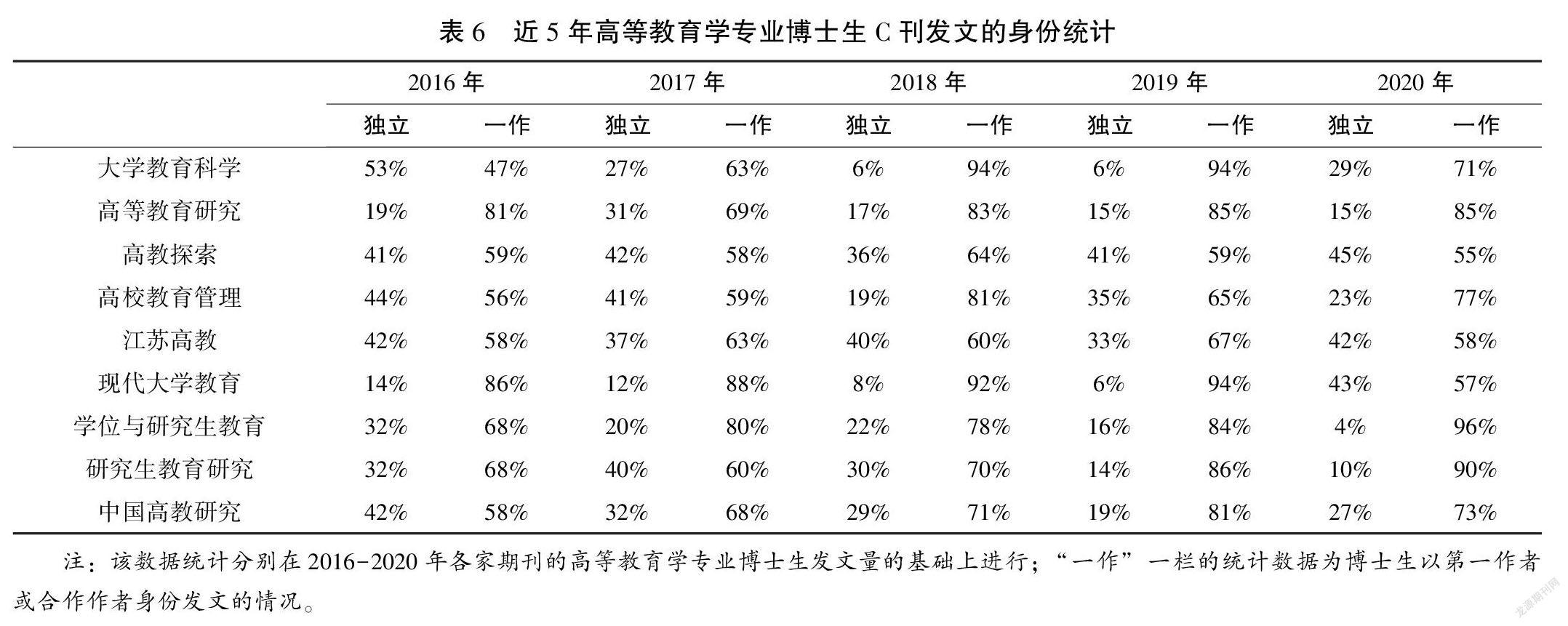

(三)作者身份情況

對高等教育學專業博士生C刊發文身份的統計顯示(見表6),2016-2020年期間,高等教育學專業博士生更多是以第一作者或合作成員的身份在C刊上發表論文;或者說,各家C刊更樂于接受博士生以第一作者、合作成員的身份發文,而且這一趨勢愈發明顯。例如,在《大學教育科學》上發文的博士生中,一作(含合作)比例由2016年的47%提高至2019年的94%;2020年在《學位與研究生教育》上發文的博士生中,一作(含合作)比例更是高達96%。值得注意的是,高等教育學專業博士生在C刊上以第一作者或合作成員身份發文時,其合作對象絕大部分為博士生導師。這一現象在表明高等教育領域的合作研究趨勢逐漸加強的同時,也意味著初出茅廬的博士生需要依附于導師的學緣關系。然而,2016-2020年在《高教探索》《江蘇高教》上發文的高等教育學專業博士生的身份(獨立、一作)比例穩定維持在50%的水平,說明這些期刊較少關注學緣關系,能夠為博士生提供開放的學術交流環境。

總的來說,2016-2020年,無論是各家C刊整體發文量的削減、跨學科博士生的擠占,還是機構跨度的縮窄、機構聚集度的提高,抑或是各家C刊發文對作者學緣關系的愈發重視,無疑都在向我們揭露一個事實,即高等教育學專業博士生在C刊上發表論文的難度每年劇增,對版面資源的爭奪愈發激烈,帶來科研發表的結構性矛盾。由“點”及“面”,這種結構性矛盾并非僅僅掣肘高等教育學專業博士生的學術行為活動,更是整個博士生群體面臨的困境。一方面,各家C刊整體發文量正在削減,而博士生發文的需求卻在持續增長,且受跨學科博士生發文需求的擠占,兩者形成的“剪刀差”加劇了博士生的科研發表難度。另一方面,從機構跨度、機構聚集度來看,在C刊上發文的博士生所在機構的集中趨勢使科研競爭陷入“馬太效應”,能夠在C刊上發文的博士生中,超過50%來自于前3機構。再者,博士生更多以第一作者或合作成員身份發文成為普遍趨勢,表明博士生發文行為活動的學緣關系依附成為共同趨勢。然而,僅就論文質量而言,是否可以說,減少博士生以獨立作者發文的比例、增加固定機構的博士生發文量是提高論文質量的必然要求?如果答案是否定的,那么,我們不由反思,造成這些現象背后的緣由究竟是高等教育機構的學術資源壟斷,還是C刊“以機構選文”“以人選文”?對于這些問題的回答,下文將結合相關理論基礎闡釋現象背后的邏輯關系。

三、理論基礎與解析框架:博士生科研發表行為活動的關系結構

從資源配置、關系結構的視角出發,博士生的科研發表行為活動實質上是期刊版面資源的分配過程,是發文對象(博士生)圍繞期刊版面資源而展開的一系列競爭博弈的結果,也是期刊版面資源配置的結果。以下三種具有代表性的理論為這一系列行為活動背后的關系結構提供了學理化闡釋。

其一,依附理論(Dependency Theory)。在高等教育領域,依附理論認為,縱觀世界各國高等教育發展歷程,處在邊緣地位的高等教育弱勢國家對處于中心地位的高等教育國家存在嚴重的知識生產依附、學術依附、人員依附,而且這種依附發展在未來幾乎不可改變。[6]其中,“知識生產依附”是指強勢國家在科學研究的領先地位將迫使弱勢國家成為知識的“消費者”和“傳播者”[7],進而產生高等教育弱勢國家對強勢國家的學術依附。而“人員依附”是指處于“先發優勢”的組織機構將像“磁鐵”一般以優越的資源供給(學術前景、環境、工作條件)吸引學術人才的流入,通過其“先發優勢”產生“馬太效應”,持續擴大弱勢組織機構的“后發劣勢”,使之身處全球學術勞動力市場的不利環境。[8]這就意味著,由于社會活動者存在知識資本、文化資本、社會資本等資源稟賦、資源累積程度的差異,處于邊緣地位的弱勢行動者的行為活動的開展需要依附于處于中心地位的強勢行動者。

其二,嵌入理論(Embeddedness Theory)。在嵌入理論中,格蘭諾維特(Mark Granovetter)強調變動中的社會關系(Ongoing Systems of Social Relations),關系網絡與社會經濟活動不斷互動,行為受關系網絡的制約,關系網絡又被具體行為影響,雙方緊密相關,互相形塑為關系結構,不斷變化。[9]如同結構功能主義所強調的,有價值的資源都嵌入在結構中,關系結構是社會再生產過程中的資源相互可轉換性的總體基礎[10]。關系結構一般是指對行動者之間關系的搭配和安排,它不僅框定了各行動者在這一關系網絡中的基本位置和互動方式,也決定著行動者距離資源的遠近以及獲取資源的難易程度。[11]嵌入理論強調相關利益者有目的的行動總是嵌入于具體的、持續運轉的社會關系之中。就期刊發文行為來講,相關利益者(期刊、發文學者)擁有的關系結構越完善,關系也就越長久和穩定,資源在其中的流動性就越大,相關各方就越容易獲得更多或更好的資源,并通過期刊發文偏好表現出來。因為相關行動者的社會行動始終以一組固定的、相互聯系的游戲③作為中介協調他們之間相互依賴的關系,從而使他們之間的合作得以實現和維持。[12]

其三,資源依賴理論(Resource Dependence Theory)。實質上,無論是知識生產依附,還是學術依附、人員依附,其依附的主體無疑就是資源,資源依賴理論能幫助我們理解學術活動人員在學術勞動過程中的行為選擇。資源依賴理論認為,只要參照外部力量的作用,組織成員的內部行為就是可以被明確理解的。具體地講,在高等教育領域中,給像大學這樣的高等教育組織機構提供資源的人有能力對這些組織行使很大的權力[13]。簡而言之就是:“誰付錢,誰點唱”(He who pays for the piper calls for the tune)。[14]由此本文可以引導出這樣一種有效性觀點:在學術領域中,學術活動組織、個體都是受資源所引導的行動者,以追求利益最大化展開行動,它強調行動者在資源配置過程中作出行為選擇。

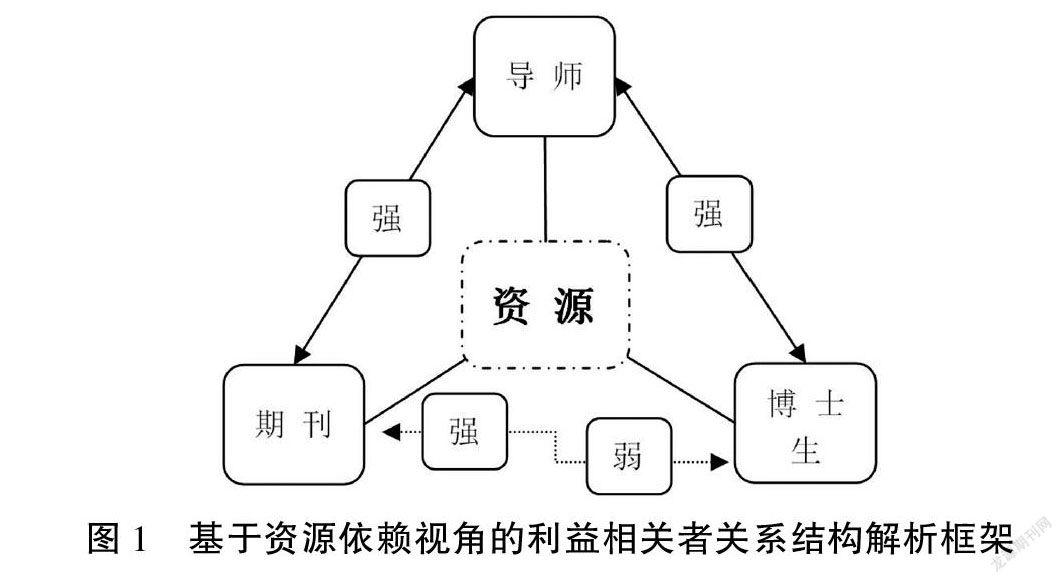

概而言之,就期刊版面資源配置與博士生科研發表的行為活動所蘊含的內在邏輯來說,可表述為:期刊、導師(包括有發文需求的青年學者)、博士生等利益相關者以“資源獲取”為核心,形成某一穩定的關系結構,通過期刊發文偏向性強化版面資源分配活動特定的意義,在版面資源配置的過程中將行動者聯結起來,并以行為塑造的方式促使行動者對學術期刊的支持或追隨。本文結合依附理論、嵌入理論初步搭建了基于資源依賴視角的利益相關者關系結構解析框架,具體見圖1。在這一關系結構中,一方面,高層次、高影響力導師的高質量論文能夠為期刊帶來高下載量、高引用率,同時,期刊對影響因子的追求促使其將更多版面資源給予高影響力導師,使其占據論文發表的主導地位,成為版面資源博弈規則的制定者和標準的輸出者,兩者形成的強關系隨著交往時間的推移強化了期刊發文的偏向性,使版面資源更多向高層次、高名氣的導師傾斜。另一方面,盡管博士生強烈的發文需求使其對期刊產生明顯的強依附性,但在很多時候,由于博士生并不能提供學術期刊為提高影響因子所需的資源,即博士生在學術能力、名氣等各方面處于劣勢,因此,在兩者的關系結構中,期刊對博士生的弱依附使兩者形成不對等的弱關系;然而,通過與導師建立學緣關系,博士生往往能夠借助導師的資源(平臺、名氣)獲取期刊版面資源,使兩者之間的弱關系轉化為強關系,如以第一作者或合作成員的身份在期刊上發表論文。

四、分析與討論

(一)直接表征:期刊發文量與發文需求的供給側失衡

2016年9家高等教育方向的C刊共刊發論文1628篇,而到2020年,發文總量削減為1292篇,僅為2016年的79.36%。然而,國內教育學博士生規模卻呈現逐年遞增態勢,2016-2020年國內教育學學科博士生招生規模增長89.39%,在校生規模增長62.50%,總規模已達10530人,預計畢業生4438人。④期刊的發文量越來越少,博士生的發文需求越來越旺盛,兩者形成鮮明的“剪刀差”。與此同時,“預聘-長聘”制度的普遍實施使青年教師進入“非升即走”的賽道中[15],“青椒”之間的學術錦標賽也勢必擠占正在銳減的版面資源,加劇博士生對版面資源的競爭。在對高等教育學專業博士生的訪談中,他們紛紛表示當前期刊版面資源競爭愈發激烈。“別說初審了,外審和終審的退稿都沒意見,有的終審退稿給的意見是主題不符合,我心里就想主題不符合為啥不能初審退。”(S-20200926-N-F)“有的期刊在投稿之后,自始至終都是新來稿件……我2018年投的一家期刊,現在還在初審……。”(S-20200926-Z-L)“有的期刊三個月退稿,連退稿意見都沒有,這種期刊多了去了,不給任何意見。”(S-20200927-B-L)受訪者談及的“退稿沒意見”“自始至終都是新來稿件”“投稿后數年仍然處于初審狀態”等期刊的擇稿行為正是期刊版面資源緊缺、期刊對發文需求供給不足的直接表征,形成的“賣方市場”使之成為科研發表活動規則的制定者和標準的輸出者,惡化博士生的科研發表環境。

(二)外生動力:博士生科研發表行為活動的形塑與固化

資源依賴理論認為,只要參照外部力量的作用,組織成員的內部行為就是可以被明確理解的。盡管國內部分院校開始陸續取消博士生發文的畢業要求,然而,“博士生在學期間在學校規定的期刊上發表2-4篇CSSCI論文方可申請答辯,授予學位”仍然是我國絕大多數高校的一條不成文規定,尤其教育學等人文社科專業⑤。而且,博士生所在院校為應對學科評估,以及博士生畢業后的就業機會競爭皆通過博士生發表論文的質量(CSSCI、中文核心)、數量進行評價與選擇,因此,博士生將不得不競相卷入期刊版面資源的競爭博弈過程中。如有博士生說道:“大部分取消‘博士生畢業發文要求’的學校都是985、211,如果沒有論文,我們雙非學校拿什么跟別人競爭?”(S-20210912-G-H)于是,期刊版面資源緊缺的直接表征將成為博士生科研發表行為活動異化的外生動力。在競爭性較強的高等教育系統中,當期刊版面資源削減時,各利益相關者將會不遺余力地在資源競爭博弈的過程中開辟一塊受保護的“自留地”,通過擠占、圈定一定的版面資源份額以確保自身擁有一種較為有利的論文發表環境,表現為發文博士生所在機構的固化趨勢。與此同時,在與訪談者談及國內部分院校逐漸取消“博士生發表論文”的硬性規定對其科研發表行為活動的影響時,與談博士生堅決認為“取消‘博士生畢業發文要求’只是一個假象,我們學校雖然已經取消了這一硬性規定,現在我們發C刊是沒有要求,但是就業有的,我們還是搶著發……某某期刊就是咱們學校的‘后花園’”。(S-20200628-Q-G)可見,外生動力(畢業要求、學科評估、就業要求)與緊缺的版面資源匯聚到一起,共同形塑著博士生科研發表行為活動,促使部分博士生能夠通過資源擠占、機構固化的形式搶占“自留地”,即訪談博士生談及的“后花園”,從而加大了其他機構博士生的科研發表難度。

(三)內生邏輯:學術期刊外在評價體系與其擇稿行為的嵌入性

學術期刊擇稿行為所具有的嵌入性意味著其行為活動深深地嵌入學術關系之中,受各種非學術因素影響,而這種非學術因素主要表現為學術期刊的外在評價體系對其行為選擇的塑造,亦即以影響因子為核心的CSSCI期刊評價體系要求各家期刊為追求影響力、保持水準而進行行為選擇。由于期刊載文量、可被引文獻量(篇)、被引頻次等指標決定了該期刊在CSSCI期刊評價體系中影響因子的高低,它是期刊擇稿行為的邏輯起點。正如有青年學者說道:“有些C刊只接受‘大佬’約稿,正常投稿幾乎沒戲。”(T-20201025-Z-W)這里所說的“大佬”正是高平臺(名校)、高名氣、高職稱學者,這些學者有著更高的影響力、說服力,其論文質量較高,通常也有著更高的被引頻次,因此掌握了期刊對影響因子的追求所需要的學術資源,促使期刊傾向于給予他們更多版面資源,兩者能夠建立起穩定的關系結構提高了雙方資源配置的相互可轉換性、流動性。某博士生在訪談中也談及:“前幾天跟我導師談了這個問題,他說他的稿件都是直接給(某個刊物)主編,如果他在系統投稿的話,經常在初審就被斃掉的。”(S-20200817-Y-L)。可見,博士生作為后生之輩及其淺薄的學術積累都不足以使其擁有期刊所需的學術資源,那么,期刊的擇稿行為自然不會青睞于初出茅廬的博士生。

五、反思:“去五唯”引導下博士生科研發表的價值歸依

本文雖然僅就高等教育學專業考察博士生科研發表的結構性矛盾,然而,越樹木而見森林,溯溪流而求淵源,結合依附理論、嵌入理論以及資源依賴視角對利益相關者的發文行為活動的關系結構進行解析,在“去五唯”的時代背景下,對我們理解國內學術環境、認清博士生科研發表的學術價值、規范博士生發文的行為活動,進而優化科研氛圍具有一定的現實意義。

(一)從“邊緣”到“中心”,為博士生創造良性循環的科研環境

在資源依賴、關系依附視角下,期刊與博士生的弱關系結構意味著博士生發文處于“邊緣”地位;同時,博士生發文現狀存在著的機構固化趨勢也意味著其他弱勢機構的博士生處于“邊緣”地位。然而,學術期刊是知識傳播的前沿陣地,博士生作為最年輕、活躍的學術群體,從科學能力學的角度看,為其提供學術平臺“發聲”能在一定程度上活躍學術氛圍,激發人才創造力。美國社會學家羅伯特·K·默頓和哈麗特·朱克曼就曾提出過一個著名的論斷:“基礎性的新學說的創始者幾乎全是年輕人,在他們年富力強的時候,更無偏見,更有勇氣知難而進,他們的眼界更為開闊,他們的判斷更為純正。”⑥趙紅洲也曾對16世紀到20世紀中后葉世界上的1928項重大科學成果進行統計分析,并提出科學研究的“最佳年齡區”。該研究認為,科學研究作為一種創造性勞動,它比任何一種物質生產勞動都更需要旺盛的精力和高度的創造力,而個體創造力的“黃金時代”是在25-45歲,其最佳峰值年齡和首次貢獻的最佳成名年齡隨著時代的變化而逐漸增大。因此,在國家處于科學技術的趕超年代,大力培養年輕學者,不僅可以有效應對我國科研隊伍的老化傾向,同時也可以提高我國社會的科研能力。[16]

事實上,就一般規律而言,每一個人的創造能力并不是與生俱來的,隨著知識、見識的快速增長以及身體的健康成長,創造能力在20歲左右開始爆發[17]。即便是在人文社會科學領域,由于學科自身條理化程度較低的緣故,創造力峰值到來的時段有所滯后,但28歲仍為人文社會科學學者的創造力爆發期[18]。那么,可以說,攻讀博士階段是學人創造力的黃金時期,擁有更強的科研活力推動學科發展。為此,學術期刊也就有必要為博士生提供學術“舞臺”,避免學術資源競爭“內卷化”、學術話語“一家之言”,如針對教育領域熱點問題、改革難點開設“博士生爭鳴”欄目,為博士生創造良性循環的科研環境,將其從學術舞臺“邊緣”帶到“中心”,盤活博士生學術人力資本儲備,形成的“百家爭鳴、百花齊放”的學術環境將有助于打破博士生發文機構固化、身份固化矛盾,提升學術環境的活力。

(二)“以刊評文、以量論質”的異化與回歸

20世紀90年代新公共管理運動的濤濤洪流匯聚成“績效為王”的改革浪潮,其衍生的工具主義理性和功利主義化成為高等教育改革的“主旋律”。我國高等教育評價體系也從主觀評價、公允不明走向客觀化、定量化,通過項目制改革塑造出以“學術發包”為核心的學術發展模式,以學術資源激勵與績效問責為手段[19],輔之以20世紀90年代南京大學率先引入的CSSCI學術期刊評價體系,為高等教育評價體系提供客觀依據的同時,也將“學術GDP”推向極致,導致學術環境陷入“以刊評文、以量論質”的學術本真性異化中。委托-代理機制下的學術治理模式所引發的“學術錦標賽”[20]正是這種異化的結果,在博士生科研發表行為活動中表征為博士生發文的外在動力,以經濟邏輯僭越博士生科研發表行為的教育邏輯。因此,“去五唯”引導下博士生發文的價值回歸意味著教育邏輯的“再圣化”⑦,采用“計量評價與專家評價相結合”“中國期刊與國外期刊相結合”的“代表作評價”方法,避免陷入“以刊評文、以量論質”的評價怪圈,淡化論文收錄數和引用率,規范博士生發文競爭行為[21],尋求博士生科研發表行為活動與學術水平、科研能力發展的價值歸依。

(三)重新認識博士生科研發表與人才培養的關系

在“去五唯”的時代背景下,博士生科研發表與學位申請、畢業資格脫鉤將是大勢所趨,那么,脫鉤后,如何保障博士生的培養質量?盡管沒有證據表明博士生科研發表與科研創新水平提高之間的關系,但同樣也沒有證據表明博士生科研發表與學位申請、畢業資格脫鉤能夠有效保障博士生教育的“高精尖”[22]。然而,目前學界普遍認為博士生科研發表的過程是一個嚴格的學術訓練過程,有助于提高博士生學術倫理和學術規范的養成[23];而且,盡管過度的科研壓力不利于博士生科研績效的提高,但是,具有挑戰性的、適當的科研壓力在一定程度上能促進博士生創新水平的提高[24]。如果忽視我國社會經濟發展狀況,照搬國外博士生教育模式,大談博士生人才培養質量,往往難以形成對該問題的連續性和整體性認識,難與我國博士生教育本土實踐相適切,反而不利于博士生培養質量的提高。因此,我們需要重新思考博士生科研發表與人才培養的關系,趨利避害,有效發揮科研發表之于博士生培養的導向功能、發展功能、調控功能。例如,在博士生導師的把關下,將科研發表融入博士生的學術訓練中;院系學術委員會建立期刊“黑名單”,以“口碑”為導向擺脫C刊“神話”,以學術發展為導向規避博士生科研發表的“注水”亂象。

注釋:

①“C刊”是人文社會科學領域內約定俗成的說法,它是南京大學中國社會科學研究評價中心定期公布的中文社會科學引文索引目錄(Chinese Social Sciences Citation Index,簡稱CSSCI),在此引文索引目錄內的期刊便稱為“C刊”,2021-2022年共有583種。

②統計對象分別是《大學教育科學》(長沙)、《高等教育研究》(武漢)、《高教探索》(廣州)、《高校教育管理》(鎮江)、《江蘇高教》(南京)、《現代大學教育》(長沙)、《學位與研究生教育》(北京)、《研究生教育研究》(合肥)、《中國高教研究》(北京)。統計標準為:本研究剔除廣告、短論、博士論文提要、投稿須知、征訂啟事、學術動態、會議綜述、筆談等文獻信息,以及非高教類文章。除個別刊物外,大部分刊物在發文時并未提供完整的作者就學的專業信息,因此,本研究對高等教育學專業博士生發文情況的統計基于一個廣義的概念,即結合文章主題、內容以及作者所在機構等方面進行判斷,除高等教育研究所/院的博士生外,也將發文方向為高等教育相關,以及所在機構為教育學院/部的博士生作為高等教育學專業博士生進行發文情況統計。

③組織社會學的專用術語,意指組織與行動環境之間的關系。

④數據來源:教育部公布的2020年教育統計數據。

⑤在查閱各高校官網公布的相關規定后發現,當前我國絕大多數高校都作了明確規定,要求博士研究生在學期間發表學術論文。如武漢大學、四川大學、中山大學、南京大學、云南大學、華東師范大學等高校要求博士研究生在學期間發表2篇及以上CSSCI,不同院系要求略高;中國人民大學、復旦大學、南開大學等高校要求博士研究生在學期間發表2篇及以上CSSCI/北大中文核心,不同院系要求略高。

⑥轉引自:趙紅洲.科學能力學引論[M].北京:科學出版社,1984:191,241。

⑦“再圣化”或“再神圣化”一詞源自斯賓諾莎,指“重新找回永恒的意義看待事物”。本文使用“再圣化”一詞形容經濟邏輯僭越下博士生發文行為與科研能力發展的學術本真性,指代在“祛圣化”或“祛魅”的現代性評價體系中重新找回學術邏輯本來的意義,回到大學知慧的本真性。參見:[美]馬斯洛.人性能達的境界[M].林方譯.昆明:云南人民出版社,1987:57。

參考文獻:

[1]張國.南開將博士學位授予與發表論文掛鉤,李衛東的10多名弟子畢業時因此學位被卡:不向“土政策”妥協的長江學者[N].中國青年報,2012-07-13(04版).

[2]王營.博士生發2篇論文申請博士學位遭拒起訴母校,該案正在審理[EB/OL].(2019-08-02)[2020-11-19].https://guancha.gmw.cn/2019-08/02/content_33050111.htm.

[3]李海生.我國博士生延期完成學業的影響因素分析:基于對42所研究生院的問卷調查[J].學位與研究生教育,2012(5):9-15.

[4]高耀,陳洪捷,王東芳.博士生的延期畢業率到底有多高:基于2017年全國離校調查數據的實證研究[J].研究生教育研究,2020(1):42-51.

[5]杜帆,李立國.中國博士生教育規模增長預測分析:基于1996—2018年省際面板數據的實證研究[J].學位與研究生教育,2020(6):55-63.

[6]劉淑華,楊旭.再評高等教育依附理論:基于印度近30年來的高等教育國際化現實[J].高等教育研究,2018(6):89-96.

[7]菲利普·阿爾特巴赫.比較高等教育:知識、大學與發展[M].人民教育出版社教育室,譯.北京:人民教育出版社,2001:34.

[8]ALTBACH G.Globalization and the University:Myths and Realities in an Unequal World[J].Tertiary Education Management,2004,10(1):3-25.

[9]GRANOVETTER M.Economic Action and Social Structure:The Problem of Embeddedness[J].American Journal of Sociology,1985,91(3):481-510.

[10]安東尼·吉登斯.社會的構成:結構化理論大綱[M].李康,李猛,譯.北京:生活·讀書·新知三聯書店,1998:290-291.

[11]羅志敏.大學—校友關系的關系性研究[J].浙江大學學報(人文社會科學版),2018(5):118-132.

[12]埃哈爾·費埃德伯格.權力與規則:組織行動的動力[M].張月,等譯.上海:上海人民出版社,2005:82.

[13]PFEFFER J,SALANCIK R.External Control of Organizations:A Resource Dependence Perspective[M].New York:Harper & Row Press,1978:257.

[14]希拉·斯勞特,拉里·萊斯利.學術資本主義[M].梁驍,黎麗,譯.北京:北京大學出版社,2014:8-9.

[15]尹木子.“預聘—長聘”制度會提升中國大學科研生產力嗎?——基于多期雙重差分法的政策評估[J].高教探索,2020(6):18-27.

[16]趙紅洲.科學能力學引論[M].北京:科學出版社,1984:191,247.

[17]趙永樂,袁興國.“35歲現象”的成因分析及應對策略[J].人民論壇,2020(28):132-135.

[18]李俠,魯世林.從創造力釋放到產出峰值:決定人才成長高度的黃金20年[J/OL].(2021-07-10)[2021-12-20].http://www.sciencenet.cn/skhtmlnews/2021/7/4516.html?id=4516.

[19]解德渤,于孟仟.學術發包制:具有中國特色的學術治理模式[J/OL].[2021-07-12].http://kns.cnki.net/kcms/detail/50.1028.g4.20210603.0903.002.html.

[20]陳先哲.學術錦標賽制:中國學術增長的動力機制與激勵邏輯[J].高等教育研究,2017(9):30-36.

[21]晉浩天.破“五唯”,第五輪學科評估的突破口[N].光明日報,2020-11-04(06).

[22]董云川.文科博士生教育之省思[J].高教探索,2020(4):5-10.

[23]王雪雙,王璐.美國博士生人才培養模式革新:以匹茲堡大學教育學院為個案[J].高教探索,2021(1):77-82.

[24]古繼寶,常倩倩,吳劍琳.博士生壓力源與科研績效的關系研究[J].高教探索,2021(7):40-46.

(責任編輯 陳志萍)