花棒種子成苗降雨量及丸粒化技術研究

王文舒 武志博 劉宏義 劉世英 魏建民 趙靜

摘要 [目的]解決沙區飛播造林過程中由于降雨量達不到一定水平而造成的“閃芽”現象。[方法]以花棒的種子為試材,完善花棒種子的丸粒化工藝,調整丸粒化配方。[結果]丸粒化后的花棒種子在一次降雨量達到10? mm及以上才裂解,成苗率可達到88.56%;延長滾實時間到45? min,低于10? mm降雨量的裂解率降低到35.34%;當保水劑加在丸粒化種子的外層時,低于10? mm降雨量的裂解率降至13.21%;丸粒化過程中添加生根粉6號和營養物質,可顯著提高花棒種子的成苗率。[結論]丸粒化技術對花棒種子的成苗率和苗木長勢均有明顯的促進作用。

關鍵詞 花棒;丸粒化;種子

中圖分類號 S793.9? 文獻標識碼 A

文章編號 0517-6611(2022)10-0075-04

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2022.10.019

Study on the Rainfall Needed Hedysarum scoparium Seeds Growing Seedling and Its Pelleting Based on the Rainfall

WANG Wen-shu1,WU Zhi-bo2,LIU Hong-yi3 et al (1.Alxa Forestry and Grassland Research Institute,Alxa Left Banner,Inner Mongolia 750306;2.Alxa League Air Ranger Station,Alxa Left Banner,Inner Mongolia 750306;3.Alxa Left Banner Forestry Workstation,Alxa Left Banner,Inner Mongolia 750303)

Abstract [Objective]To overcome the phenomenon on ‘rapid death after seed germination’ of pelleted Hedysarum scoparium seeds in aerial seeding process.[Method]Taking the seeds of Hedysarum scoparium as test materials,improve the pelleting process of Hedysarum scoparium seeds and adjust the pelleting formula.[Result]It was realized that the pelleted Hedysarum scoparium seeds only split and germinated when the rainfall amount was more than 10? mm,and the seedling rate was 88.56%.When the time of making the pellet extended to 45? min,the splitting rate of pelleted Hedysarum scoparium seeds reduced to 35.34% in less than 10? mm rainfall;when the water retaining agent was added to the outer layer of the pellet,the splitting rate of pelleted Hedysarum scoparium seeds reduced to 13.21% in less than 10? mm rainfall;when plant growth regulator and nutrient elements were added in the pelleting formula,the seedling rate was improved further.[Conclusion]Pelleting technology can significantly promote the seedling rate and seedling growth of Hedysarum scoparium seeds.

Key words Hedysarum scoparium;Pelleting;Seed

基金項目 內蒙古自治區科技廳科技成果轉化項目“降雨量控制下的飛播種子丸粒化技術中試、推廣應用及后期評價”(CGZH2018118)。

作者簡介 王文舒(1987—),女,蒙古族,內蒙古阿拉善左旗人,高級工程師,碩士,從事林業治沙研究。通信作者,高級工程師,從事林業治沙研究。

收稿日期 2022-01-04;修回日期 2022-02-11

在干旱、半干旱地區飛播造林是節約成本、提高產量的重要措施。由于飛播造林具有速度快、成本低、見效快、落種勻、范圍廣、經濟效果好等優勢[1],地處內蒙古自治區西部干旱荒漠地區的阿拉善左旗,自20世紀80年代連續在騰格里沙漠東南緣、烏蘭布和沙漠西南緣實施飛播造林,建成了綿延460 km、面積達31.07萬hm2的飛播林草地。飛播造林工作成為阿拉善地區最重要的沙漠化防治措施之一,然而,隨著飛播造林工程的不斷推廣與應用,飛播過程中種子容易出現漂移和位移,種子的成苗率難以保證,這成為制約當地飛播造林成效的重要影響因素[2]。同時,隨著阿拉善盟生態治理步伐的不斷推進,適宜飛播的地類越來越少,只能轉向沙丘密度大、沙丘相對高度高、植被稀少、沙流動性強、降水少的惡劣立地條件區,這無疑加劇了種子漂移、位移、“閃芽”等現象的發生,導致飛播成效顯著降低[3-4]。因此,研究如何提高飛播種子成苗率成為飛播造林工作的重要內容。

花棒(Hedysarum scoparium Fisch.et Mey.)為豆科(Legu minosae)巖黃芪屬(Hedysarum)多年生灌木,由于適應性強,生長快,根深枝茂成為防風固沙的優選樹種之一,也是飛播造林常用樹種[5-7]。因其種子呈圓腎形,長2~3 mm,粒小且輕,因而在飛播造林中漂移、位移表現得尤為突出。孫志強等[3-4]研究表明,丸粒化技術可增加種子重量,降低飛播造林中種子漂移和位移程度,為沙漠地區飛播造林成效的提高提供了新方法。近年來,有學者研究將適合干旱半干旱地區的林草種子進行丸粒化植樹造林,但是關于花棒種子的丸粒化和播種造林技術研究鮮見報道[8-9]。然而,目前仍難以解決由于有效降雨量不足導致飛播種子常出現“閃芽”現象的弊端。基于此,筆者通過大田試驗研究花棒種子從萌發到成苗需要的降水量,并對其種子進行丸粒化研究,以期為花棒種子丸粒化技術應用于干旱半干旱地區提供科學依據。

1 材料與方法

1.1 材料 供試花棒種子采自阿拉善盟阿拉善左旗諾爾公蘇木,凈度大于85%,千粒重約30 g,萌發率93.5%。

1.2 試驗設計及研究方法

1.2.1 田間試驗。

將騰格里沙漠的原砂裝入盆中后埋入田間,與地面平齊,上面搭拱棚。每盆種植50粒花棒裸種,重復5次。分區進行人工模擬降水試驗,降水量分別為0、5、10、15 mm,24 h后檢查種子裂解率,15 d后測定成苗率。

1.2.2 丸粒化。

利用HJ-2000-P(重慶榮凱機械制造有限公司)丸粒化機對花棒種子進行丸粒化。主要步驟:將一定重量的花棒種子加入丸粒化機滾筒中,滾筒速度設置為60 r/min,按照速度為200 mL/h添加黏著劑(聚乙烯醇)。加入相當于種子重量2.5倍的粉劑(包含1份滑石粉、8份膨潤土和1份凹凸棒粉),丸粒化10、20、30、40 min。隨后繼續向滾筒中添加0.2倍種子重量的粉劑、營養元素(大量元素:磷酸二氫鉀;微量元素;硫酸銅、硫酸鋅、硫酸錳、鉬酸銨、硼砂)、生根粉6號和保水劑(聚丙烯酰胺),按照上述參數繼續丸粒化5、10、15和20 min。丸粒化后,取直徑5~8 mm種子,置于40 ℃鼓風干燥機中干燥,10 min后取出,自然晾曬至完全干燥。

1.2.3 抗壓強度的測定。利用YHKC-2C顆粒強度測定儀(昆山廣測儀器設備有限公司)測定丸粒化后花棒種子抗壓強度。

1.2.4 發芽率、發芽指數和活力指數的測定。

50粒丸粒化花棒種子置于內襯2層濾紙的無菌培養皿(d=20 cm)中,加入無菌水12 mL。將培養皿置于22 ℃恒溫培養箱中進行黑暗培養,不定期添加無菌水,重復3次。每天統計發芽數,計算發芽率,取平均值。發芽指數和活力指數根據GB 2722—1999國家標準計算。

1.2.5 幼苗生理指標的測定。

在萌發第15天隨機取花棒種苗50株,分別測定根的長度、數量和鮮重。

1.2.6 保水劑對種子裂解率的影響測定。

為確保加入保水劑后不會降低花棒種子丸粒化的抗壓強度,筆者通過研究在不同丸粒化時間處理中加入保水劑后對種子裂解率的影響,分為3個處理:①不添加保水劑處理;②第1步添加保水劑,即將保水劑和粉劑(滑石粉、膨潤土和凹凸棒粉等)、黏合劑等一起加入再滾實45 min;③第2步添加保水劑,即先用90%粉劑對花棒種子進行初步丸粒化,滾實時間為30 min,然后在原來丸粒化的基礎上添加剩余的10%粉劑和保水劑。通過上述3種方法確定花棒種子最終的丸粒化工藝。

1.3 飛播試驗

為了進一步驗證丸粒化后的花棒種子對實際飛播作業效果的影響,2018年7月,阿拉善左旗林業局應用該技術成果對花棒種子進行包衣處理,并在額爾克哈什哈蘇木進行飛播對比試驗。當年9月29日,對4個播區(1號、2號播區為未丸粒化播區;3號、4號播區為丸粒化播區)有苗樣地的頻度、花棒株數及花棒高度進行調查。

1.4 數據處理 用SPSS 13.0處理數據,LSD法進行差異顯著性分析。

2 結果與分析

2.1 降雨量對花棒種子成苗率的影響

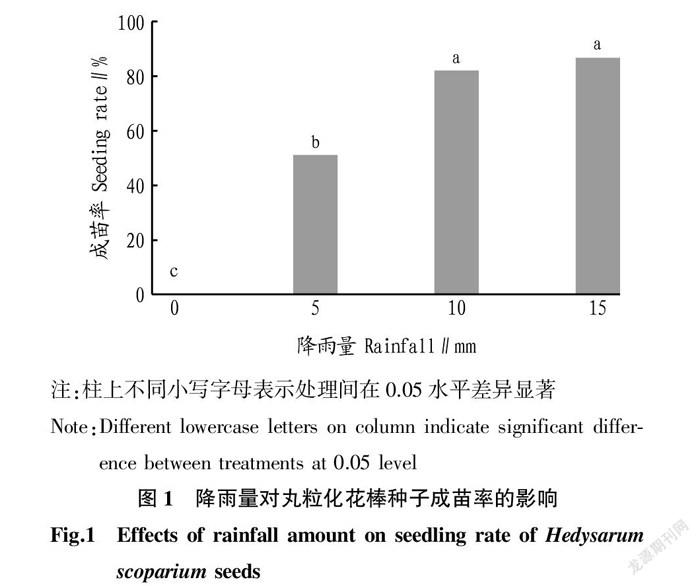

為了研究花棒種子在何種降雨量條件下才能裂解,而不出現“閃芽”現象,試驗通過人工模擬降雨,研究花棒種子從萌發到成苗所需的降雨量。由圖1可知,降雨量越大,花棒種子的成苗率越高,當降雨量達到10 mm時,其成苗率達到81.65%,且與降雨量為15 mm時的成苗率差異不顯著性(P>0.05),與降雨量為5 mm的成苗率差異顯著(P<0.05),說明花棒種子從萌發到成苗所需的降雨量為10 mm以上。

2.2 黏合劑濃度對丸粒化花棒種子抗壓強度的影響

通過田間試驗證實了花棒種子從萌發到成苗所需的降雨量為10 mm 以上。因此,對花棒種子進行丸粒化設計時要保證當降雨量≥10 mm時,丸粒化種子才開始裂解并萌發,而當降

雨量<10 mm時,丸粒化種子不裂解、不萌發。

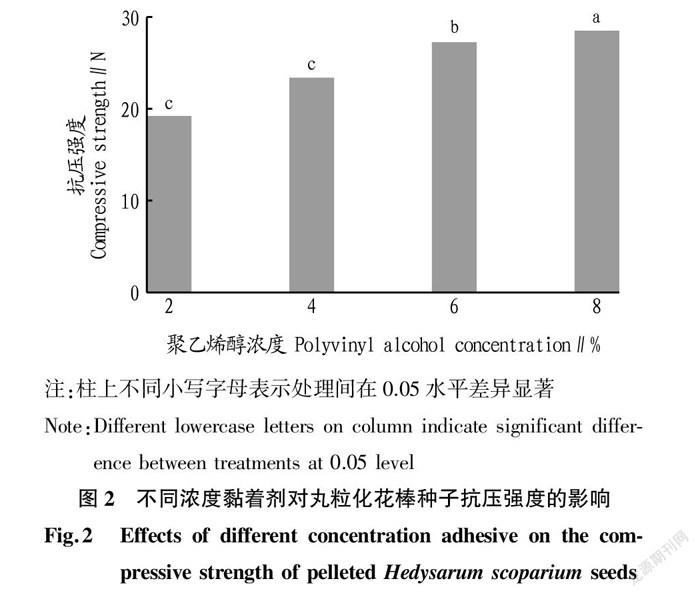

抗壓強度是否達標是衡量丸粒化種子是否合格的重要指標之一[10-11],而黏著劑含量則與丸粒化種子的抗壓強度有很大關系。根據以往經驗可知,花棒種子的抗壓強度為18 N,若黏著劑濃度過高,會使種子延遲崩解,從而影響種子發芽[10]。由圖2可知,丸粒化花棒種子的抗壓強度隨著黏著劑濃度的升高而增大。當聚乙烯醇濃度為2%時,其抗壓強度就達到了19.27 N,大于經驗值。因此,選擇濃度為2%聚乙烯醇作為該研究的黏著劑。

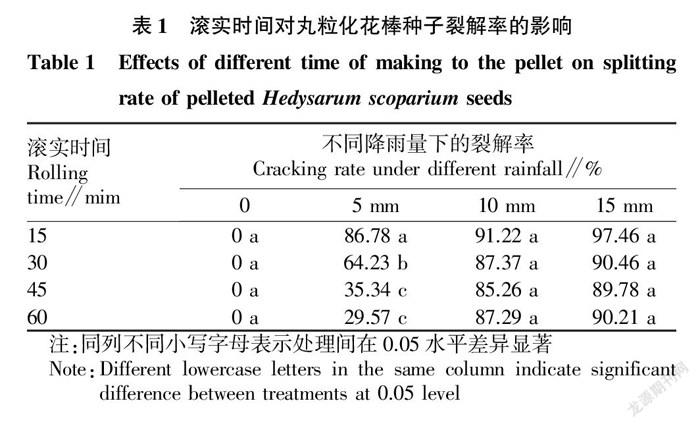

2.3 滾實時間對丸粒化花棒種子裂解率的影響 用2%聚乙烯醇對花棒種子進行包衣后調整滾實時間。由表1可知,5 mm 降雨量下花棒種子的裂解率隨著滾實時間的延長而逐漸降低,從45 min開始,裂解率分別為35.34%和29.57%,即穩定在30%左右。而降雨量達到10 mm及以上時,各處理間的裂解率無差異性顯著,裂解率均達到85.00%以上,可滿足生產實踐要求。因此,結合生產成本,試驗選擇最佳滾實時間為45 min。

2.4 保水劑濃度對丸粒化花棒種子活力及裂解率的影響

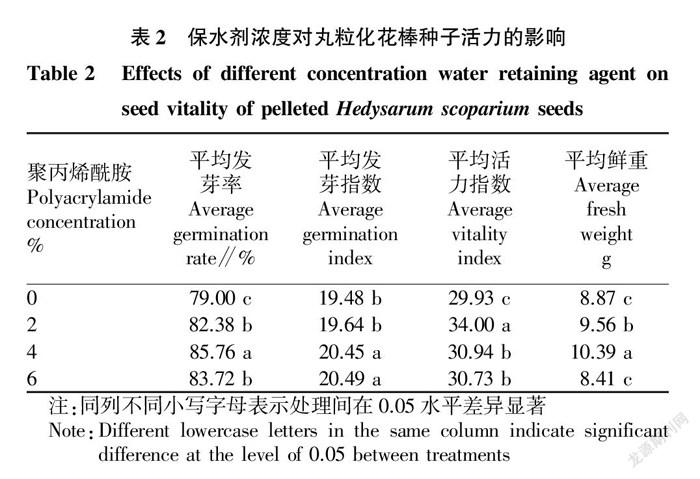

由表2可得,隨著聚丙烯酰胺濃度的升高,丸粒化種子的平均發芽率、平均活力指數和平均鮮重呈先升高后降低的趨勢,當聚丙烯酰胺含量在4%時,丸粒化種子活力除平均發芽指數和平均活力指數表現為第二好外,其余2個活力指標均表現為最好,其平均發芽率達到85.76%。因此,選擇4%聚丙烯酰胺作為最佳保水劑。

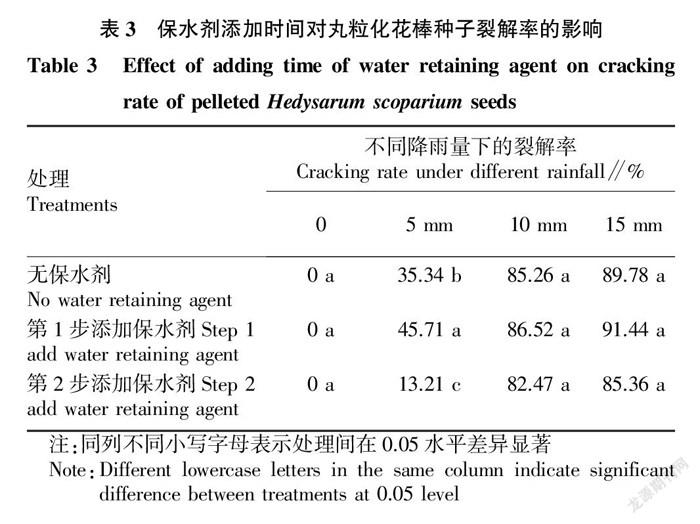

由表3可知,在5 mm降雨量時,第1步丸粒化中添加保水劑與無保水劑處理相比,裂解率提高29.34%;而在丸粒化第2步加入保水劑的裂解率降低到13.21%。在≥10 mm降雨量時,各處理裂解率相差不大,裂解率均達到80.00%以上。說明當保水劑在第2步添加時,降雨量小的情況下種子不易裂解,且降雨量≥10 mm時不影響其裂解。

2.5 生根粉對丸粒化花棒種子幼苗生理指標的影響

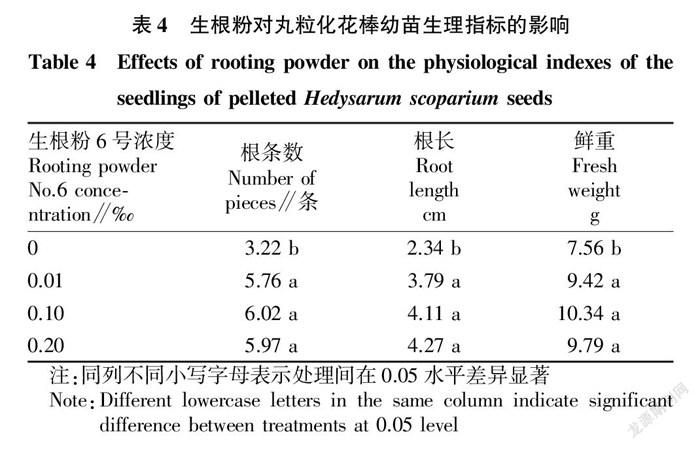

為了給丸粒化花棒種子創造良好的生長環境,使其在短時間內生根,從而提高成苗率,該試驗在添加保水劑的過程中增加了生根粉6號。由表4可知,添加生根粉6號可顯著促進花棒幼苗的根條數和根長的生長,同時幼苗鮮重也隨之顯著增加;但是不同濃度的生根粉之間各生理指標無顯著差異。結合成本,確定采用較低濃度生根粉,即0.01‰生根粉6號。

2.6 田間試驗 表5結果表明,通過該研究配方制成的丸粒化花棒種子,在降雨量小于10 mm時,裂解率較低,成苗率為0;只有降雨量為10 mm時,丸粒化種子才能裂解成苗,成苗率達到82.34%,且與降雨量為15 mm時的成苗率差異不顯著。這說明該丸粒化方法可以解決花棒種子在降雨量不足時出現的“閃芽”現象。

2.7 飛播試驗

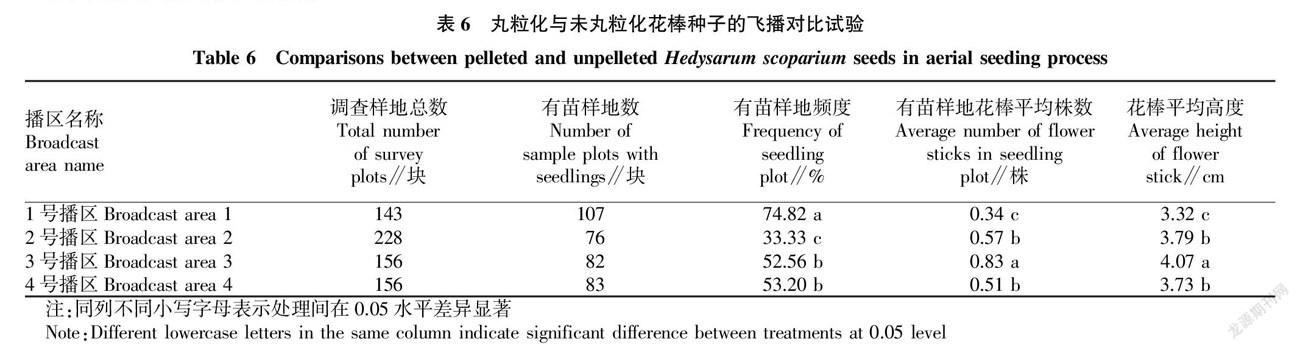

表6結果表明,丸粒化的2個播區(3、4號播區)有苗樣地頻度處于中間水平,且顯著低于未丸粒化的1號播區,但顯著高于未丸粒化的2號播區,這與飛播時其他樹種(沙拐棗、沙蒿等)的出苗情況也有很大關系,但總體來說,丸粒化的播區出苗狀況良好。通過對有苗樣地的花棒株數與高度進行分析發現,丸粒化的3號花棒播區內花棒平均株數最多,達0.83株,花棒平均高度也最高,達4.07 cm,均顯著高于其他播區,丸粒化的4號花棒播區與未丸粒化的2號播區內花棒平均株數與平均高度無顯著差異,但均顯著高于未丸粒化的1號播區,說明丸粒化后的花棒種子出苗率與苗木長勢比未丸粒化的花棒種子高。

3 討論

當降雨量達到丸粒化種子從萌發到成苗所需水量時,種子可裂解,且成苗率高,否則會出現“閃芽”現象。孫志強等[3,12]研究表明,增加黏著劑含量及延長滾實時間可以提高抗壓強度,從而延長種子裂解所需時間。該研究也表明,花棒種子采用2%聚乙烯醇作為黏著劑和45 min的滾實時間可以達到最大性能的抗壓強度。

孫志強等[3-4]研究發現,對飛播種子按不同比例的粉劑進行丸粒化包衣可使種子重量增加,從而顯著減少飛播過程中出現的位移和飛播后出現的漂移現象。保水劑可作為種子水分的暫時儲存器,生根粉則可有效地提高幼苗成苗率。因此,該研究結合前人對丸粒化的研究配方,通過優化丸粒化工藝、添加生根粉、保水劑等可促進種子萌發和幼苗生長的物質,給丸粒化種子創造萌發條件,確保其在干旱條件下迅速形成根系,從而提高成苗率。

4 結論

(1)當降雨量≥10 mm時,能滿足花棒種子從萌發到成苗的需水量。

(2)確定了花棒種子丸粒化的最佳配比,即采用2%聚乙烯醇作為黏著劑和45 min的滾實時間可以達到最大性能的抗壓強度。保水劑4%聚丙烯酰胺和0.01‰生根粉6號丸粒化的花棒種子活力最好。

(3)改進了花棒種子的丸粒化制作工藝,即把丸粒化步驟分為2步,第1步先把約90%的粉劑丸粒化,滾實時間為90 min;第2步把剩余的10%粉劑和保水劑及營養物質在原來丸粒化的基礎上進一步丸粒化,滾實時間為45 min。

(4)通過該技術,丸粒化后的花棒種子在降雨量≥10 mm 時,裂解率和成苗率均可滿足生產需求。飛播試驗表明,該技術丸粒化后的種子出苗狀況較好。

該試驗通過優化花棒種子丸粒化工藝、調整其丸粒化配方,從而實現了只有在降雨量≥10 mm時,丸粒化的花棒種子才可裂解并萌發。并且通過田間試驗和飛播對比試驗,發現該技術對花棒種子的成苗率和苗木長勢均有明顯的促進作用。該結果可為今后飛播種子處理方法提供新技術和新思路。

參考文獻

[1] 田永禎,司建華,程業森,等.阿拉善沙區飛播造林試驗研究初探[J].干旱區資源與環境,2010,24(7):149-153.

[2] 武志博,劉宏義,白瑩,等.飛播沙拐棗成苗降雨量及基于該降雨量下的種子丸粒化技術探討[J].干旱區資源與環境,2017,31(10):162-166.

[3] 孫志強.飛播用花棒種子處理技術的研究[J].陜西林業科技,1997(3):23-25.

[4] 劉瑞鳳,閻志宏,王愛勤.飛播用花棒種子丸粒化研究[J].種子,2004,23(9):35-38.

[5] 王淑莉,趙昕,譚會娟,等.荒漠植物花棒耐鹽性的傅立葉紅外光譜法研究[J].中國沙漠,2008,28(5):874-878.

[6] 潘成臣,劉林德,侯月利,等.黑河中游花棒的開花特性與繁育系統研究[J].中國沙漠,2010,30(5):1099-1103.

[7] 郭自春,曾凡江,劉波,等.灌溉量對2種灌木光合特性和水分利用效率的影響[J].中國沙漠,2014,34(2):448-455.

[8] 劉瑞鳳,張琨,宗莉,等.沙漠地區飛播沙拐棗種子丸粒化研究[J].內蒙古林業科技,2004,30(3):3-6.

[9] 林艷,張金香,武亞敬,等.幾種林木種子丸化包衣粘著劑的篩選[J].林業科技,2011,36(5):29-30.

[10] 彭之東,白文斌,趙建武,等.高粱種子丸粒化配方研究[J].農學學報,2015,5(12):5-8.

[11] 周玉瑞,方子森,牛俊義.胡麻種子丸粒化技術的探討[J].甘肅農業大學學報,2014,49(6):54-59.

[12] 陶啟威,張文英,俞元春,等.檸條丸粒化種子吸水及崩解特性研究[J].福建林學院學報,2014,34(4):339-343.