精妙的布局 靈動的結構

——門德爾松《無詞歌》Op.53 No.2 音樂分析

張子競

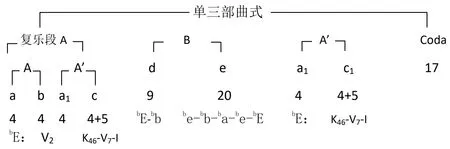

費利克斯·門德爾松·巴托爾第是浪漫主義風格時期著名的德國音樂家、鋼琴家、作曲家,他將古典主義的規整結構和浪漫主義的情感表達融匯到創作中,其作品以優雅精細、詩意抒情著稱。他用音樂記錄生活中的所見所感,創作了一系列短小精致卻極富抒情性、歌唱性的鋼琴小品。在《無詞歌》中,帶再現的單二部曲式、帶再現的三部曲式、奏鳴曲式等古典曲式均表現得多元而靈動。其中第20 首無詞歌便是一首再現的單三部曲式,通過曲式結構分析,我們能感悟到其創作手法的變化創新與形式美。

一、A 段(第1~21 小節)分析

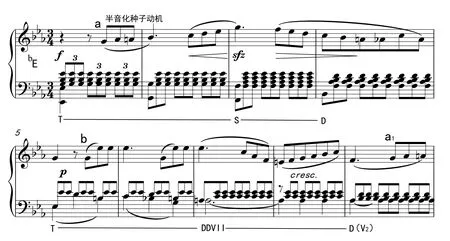

A 樂段為主題樂段(情緒上揚部分),由A、A’兩個大樂句組成。

A 樂句從第1 小節至第9 小節結束(含起句不完全小節),樂節劃分為4+4 結構。E 大調,以弱起、2 對3 的節奏律動開頭。前2 小節由半音化核心動機引出四度模進,3~4 小節為八分音符連用,形成短—短—長的節奏組合;這是門德爾松對旋律的獨特設計,短—短—長的旋律律動極具聲樂歌唱性,為情感的抒發奠定了結構與內容的基礎。

后4 小節由分解和弦引出,與前四小節半音化進行形成一定基礎上的對比,7~8 小節為八分音符連續,與3~4 小節尾部呼應,旋律線條與前四小節形成相同的短—短—長對稱形式,在結構上凸顯出古典美學的均衡與對稱。

和聲上,前四小節走向為T-S-D-T,I-ii-V-I,以V-I 結構收尾,和聲單純穩定。后四小節的和聲比前四小節略復雜,前后有了從簡至繁的發展性和對比感。持續的下屬音A 形成不穩定的期待解決,而上方旋律的呼吸口則是第一樂句收束,形成和聲與旋律進行的不同步,旋律和聲相互交錯,構成結構的對位,并從和聲上加強了a—a句的聯系。

于此可以看出,門德爾松利用結構的錯位為旋律音響制造更為豐富的聽感,用結構美輔助旋律美而達到兩者互相映襯。旋律織體上,為旋律加伴奏(柱式和弦)。強弱色彩上,前四小節以f 力度進入逐漸至sfz,尾部逐漸減弱至p,后四小節主要為弱力度演奏,形成對比。旋律線條上,主要為情緒上揚的走向,半音上行與長線條的結合,奠定了主題風格。

A樂句從第9 小節到17 小節結束,同樣為4+4 結構,17 小節到21 小節為a樂句的擴充。a1 句為a 句的平行結構,對主題進行重復強調,加深聽者對主題的印象。

和聲上,第9 小節V2 停不住的和聲效果和旋律的半終止構成結構對位,第10 小節和弦回到I,A 句和聲在此結束,順接并發展。前四小節和聲與a 句相同,后四小節由V-I結束,阻礙進行形成不完滿終止,在結構設計上,為之后的擴充埋下了伏筆。

在擴充樂句中,連續三小節的八分音符進行,長線條旋律形態來自第3~4 小節的擴大和發展,展示出作者對旋律的活用,將主題動機不斷分裂、發展,加強了音樂的張力,旋律延綿不斷,氣息悠長寬廣。和聲上,隨著副屬和弦的連續運用,緊張感增強,和聲比以前更豐滿,調性開始模糊,vii/vi-vi、vii/ii-ii 在離調上形成的阻礙進行突出了旋律與和聲的碰撞感,音樂內容在這種對比與統一中體現得更為豐富。最后第20 小節到21 小節K-V-I 和聲完滿終止,A 樂段完整結束。織體上依舊保持了旋律前景的清晰與和聲背景的豐滿,從而奠定了整個A 樂段風格的統一。

可以看出,在A 樂段中,作者以古典結構輔助抒情旋律,對旋律與和聲進行創新對比,增強了音響的色彩感,更具浪漫主義的抒情性。

二、B 段(第21~49 小節)分析

B 樂段為發展主題樂段(對比),由d、e 兩個樂句組成。

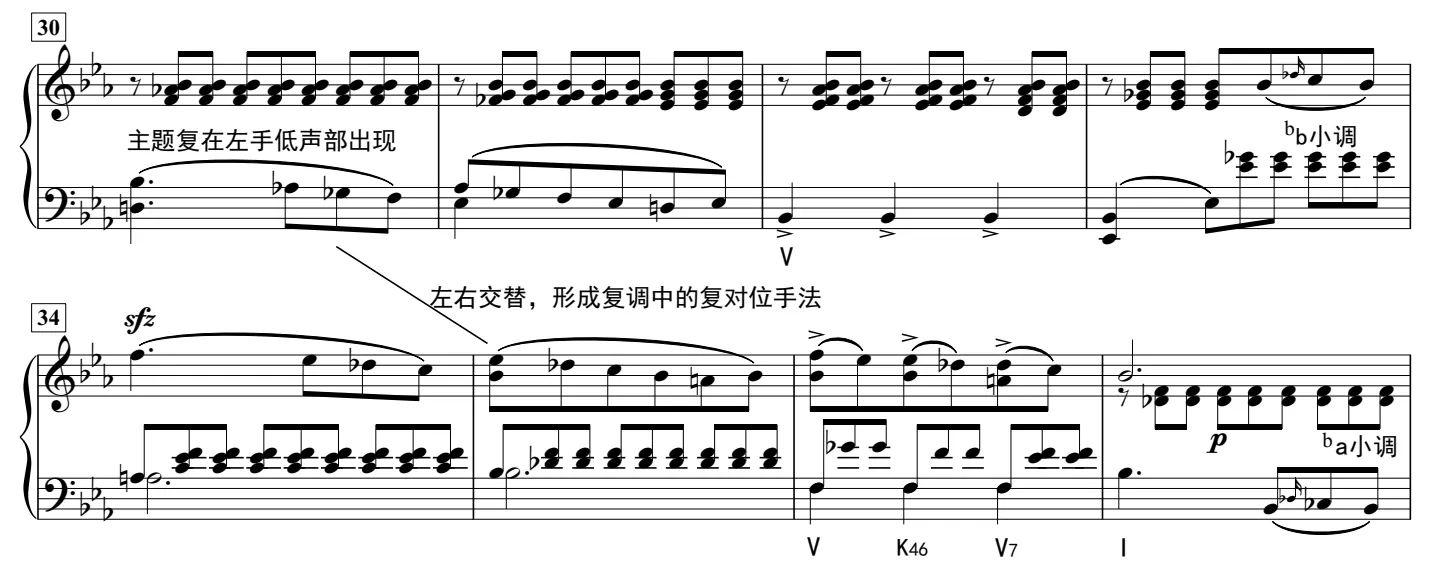

d 樂句從第21 小節至第49 小節結束,其中可劃分為9+20 結構。d 樂句開始,新材料出現,左手低聲部形成半音化發展的動機,材料來自第一小節半音化旋律的變形,對前主題動機進行旋律性展開;右手高聲部八分音符走動,材料來自第3~4 小節,21 小節左手低聲部旋律在第24 小節回到右手高聲部,第23 小節右手高聲部旋律既是和弦音級,又是旋律線條,設計極其巧妙。

第26 小節至28 小節右手高聲部的連續三次模進來自第3 小節長線條旋律的擴大發展,進一步拓展旋律。前四小節兩外聲部旋律線條出現,持續上行,形成復調對位,極富結構美感。

織體上,第21 小節開始三聲部進行(兩個外聲部為對位式進行),至第25 小節回到旋律加伴奏,第26 小節則變為四聲部進行,又在第28 小節回到三聲部,旋律、和聲、織體逐漸豐滿。

和聲上,從第21 小節E 大調開始,至第23 小節轉入b 小調(還原A 特征音出現),到第28 小節V 級(b 小調屬和弦停住)。情緒上,由第21 小節漸強至sfz,持續f 力度,與A 段強—弱—強形成對比。第21 至29 小節可看作B 段引入碎片式的展開,與A 段形成鮮明對比。

從第30 小節開始,新主題復在左手低聲部出現,旋律再利用。內容上與前段呼應。

級進進行,短—短—長結構呼應A 段主題,在第30 小節回到兩聲部進行,右手變為柱式和聲輔助左手旋律,至第33 小節,主題旋律聲部由左手轉至右手演奏,而左手接替右手演奏柱式和聲輔助右手,形成復調中的復對位手法。

直至第37 小節,主題又在左手低聲部出現,以短—短—長形式進行,至第41 小節,主題旋律再次在左手低聲部出現。可以看出,在b 樂句中主題不斷強調重復出現,在不同調性上運用復對位思維的來回重復、展開,幫助進行對比發展。

e 樂句開始,在和聲上主題不斷進行轉調,由第28 小節和聲在b 小調屬和弦上停住開始,第29 小節左手新主題轉至e 小調(還原D 特征音出現)。第32~33 小節,V-I 進行到主和弦,在第33 小節右手復對位旋律中轉回b 小調。第36 小節V-I 的屬到主進行,在第37 小節左手主題旋律出現又轉至ba 小調,右手柱式和聲演奏主和弦,直到第41 小節左手主題又轉到e 小調(還原D 特征音)。第45 小節e 小調主和弦出現,左手低音B 可看作E 大調屬音,而右手旋律還未回歸原調,此處可視為雙重結構的處理。至第49 小節左手和聲可看作e或E 的同主音大小調導七和弦,回歸原調,為A 段主題再現做準備。

可以看出,d 樂句通過前主題影子發展得到新材料進行對比發展,對旋律進行展開處理,聲部復雜性加強,復對位等新手法出現,主題主要以4 小節為單位進行方整性轉調處理,保持了聲樂曲式的特點。織體上為三聲部—四聲部—三聲部—二聲部,變化性增強,旋律起伏得到強化。情緒上持續推進,以強力度演奏整句。在極富變化中,也能明顯感受到作曲家對結構和內容的把控程度,以獨到的處理方式對看似簡單的鋼琴作品賦予極高的結構內容美。

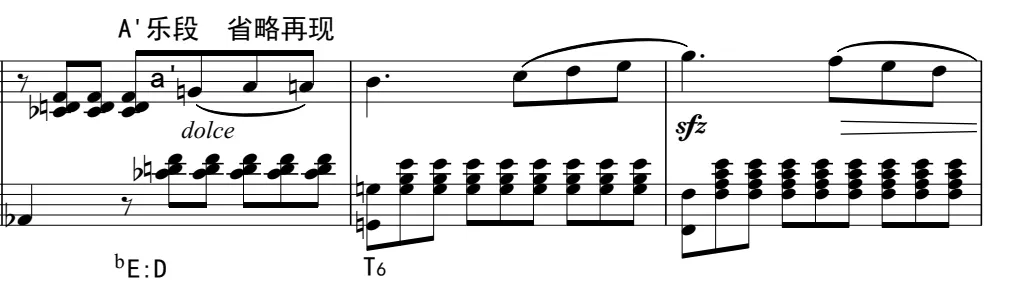

三、A’段(第49~61 小節)分析

A’樂段為再現主題樂段(省略再現),由a、c兩個樂句組成。

a樂句從第49 小節至第52 小節結束,為主題再現,調性回歸E 大調,和聲回歸平靜,為結尾做準備。

c樂句從第53 小節至第61 小節結束,第57 小節因V-I的不完滿終止,故而進行結構擴充(第57 小節至第61 小節),bE 大調主和弦形成完滿終止。

在結構與內容的不斷碰撞對比下,情感從激烈慢慢歸于平靜。可以看出,在此段落中,結構的布局創新以及內容的充分發展,都在織體、和聲、聲部等編排中體現得淋漓盡致。

四、Coda 尾聲(第61~77 小節)分析

模仿B 段d 樂句的結構形式,但d 樂句旋律線不再出現,為A’段完滿終止做補充,在內容上,令人意猶未盡。前八小節左手持續級進,和聲上強調bE 大調屬音和根音,主—屬循環進行,右手旋律主要以級進和小跳進構成,平穩進行,和聲簡單,為收束做延長。最終是主和弦五小節延續,在穩定的和聲進行中結束了全曲。

通過對第20 首無詞歌Op.53 No.2 的分析可以看出,門德爾松在結構的安排上并不局限于再現單三部曲式的平衡,而是將結構的巧妙布局細致地運用在各樂句、各樂段中,并配以旋律、和聲、織體上的靈活變化,將內容淋漓盡致地展現出來。作曲家對古典的結構富于繼承與變化,既注重聲樂曲式的對稱性特點,又充分抒發內心的浪漫主義情感,將詩意、精細、優雅的風格完美統一起來,構為一首動聽悅耳的鋼琴小品。