記敘文寫作中考指導策略

章林華

審視近幾年浙江省各地區中考語文試卷,寫作試題更加注重情境化、任務式寫作命制的探索,并開發了多元化的寫作類型。大多試題強調開放,要求題目自擬,自主選擇文體(詩歌除外)。從中考作文考生的答題反饋來看,記敘文始終是廣受考生青睞的文體。那么,怎么樣的考場記敘文才是高分作文呢?考場記敘文寫作與平時的隨筆寫作是一樣的嗎?記敘文寫作如何避免主題泛化?怎么才能寫好一篇考場記敘文呢?本文嘗試提供一些寫作的策略方法,以便考生在考場上更好地發揮自己的寫作水平,從而獲得滿意的成績。

一 滿足評價標準

古話說:“知己知彼,百戰不殆。”上考場之前,考生需了解作文的評價標準,在寫作過程中,有的放矢,以評價標準為目標,使文章滿足評價標準,這樣更有機會獲取高分。例如2021年杭州市中考作文評分標準如下:

作文分五等評分。

一等(35~40分):立意深刻,中心突出,內容充實,結構嚴謹,語言流暢、生動。

二等(29~34分):符合題意,中心明確,內容具體,結構完整,語言通順。

三等(22~28分):基本符合題意,中心尚明確,內容欠具體,結構完整,條理欠清楚,語言欠通順。

四等(16~21分):不符合題意,中心不明確,內容空泛,結構欠完整,語病較多。

五等(15分以下):感情不健康,或文理不通,或語病嚴重,或不足300字,不成篇。

說明:①有創意,如見解新穎、材料新鮮、結構精巧,酌加3~5分。②書寫清楚美觀者,酌加1~3分;書寫潦草、字跡難辨者,酌扣1~3分。③錯別字3個扣1分(重錯的不計)。④300字以上600字以下者,降等給分。

杭州市中考作文評分標準提醒我們,一篇優秀的考場記敘文須滿足評分標準中所列的要求。文章中心要明確,內容要具體,感情要真摯;文章結構要完整,順序要合理,條理要清晰;語言要流暢、生動,能恰當運用以記敘為主,穿插描寫、議論、抒情等表達方式;力求創新,如見解新穎、材料新鮮、構思精巧、表達有創意等。

考生在日常作文練習中要有意識地關注作文評價標準,經常嘗試詢問自己:“我要到哪里去?”“我現在在哪里?”“我如何縮小差距?”將自己的學習表現與評價標準做比較,找出差距,了解自己當前所處的學習層級,并內化評價標準的各種要求,向評價標準看齊,思考如何縮小自己與評價標準的差距,增強自我效能感,不斷反思、不斷完善自己,使自己的每次寫作練習都有成效。這樣,考場作文才能發揮出水平,獲得高分。

下面結合學生習作《成長路上的那個瞬間》的片段,具體說明如何把“三類文”升格為“一類文”。

【三類文】

成長路上的那個瞬間

……

那天,媽媽早早地把我喚起了床,讓我陪她去修剪門外的桑樹,而我竟然也破例起了身,陪著她去了。

門外的桑樹,長得更茂盛了,枝節也多了不少,比媽媽高出不少的我,借著梯子上了樹。

一剪剪下去,一串翠綠的枝丫落下,枝條便露出一個斜斜的傷口。

“媽媽,為什么要把這些茂密的枝葉剪去?為什么不讓它們自由地長下去?”我開口問。

“桑樹長得很快,如果不加以修剪,養分被左右枝節吸取,桑樹就很難長高。”媽媽一邊低頭剪著枝條,一邊說。

我仔細地看著被剪的桑條慢慢地溢出桑汁,如人的傷口流出的血。

“那是桑樹必須經歷的,只有這樣,桑樹才能長得高大、挺拔。”媽媽向我說著其中的道理。

啊,我突然頓悟了,桑樹都要經歷痛苦才能長高長大,何況我們成長中的青少年呢?我染上的一身壞習慣不正是這桑樹上要剪去的枝條嗎?我要洗心革面,重新做人,拋棄壞習慣,茁壯成長。

這篇考場作文評價為“三類文”,最大的問題就在于“成長路上的那個瞬間”中的“瞬間”這個主要內容不夠具體。文中最能給人以心靈震撼的,就是在看到桑樹傷口之后的情形,但是考生在最應濃墨重彩之處——“瞬間”卻只是一筆帶過,主要情節不突出,讓人有意猶未盡之感。同時,文章結尾議論升華比較突兀,自己的感受和事后的轉變交代較粗糙,中心不夠明確。如何把這篇文章升格為“一類文”呢?那就必須花大力氣刻畫好桑樹的傷口,表現出“瞬間”的情形和感受。如桑樹的傷口具體情形是怎么樣的?“我”看到桑樹的傷口后內心有什么波瀾?那桑樹的傷口和“我”的前后變化有什么關系?“我”從媽媽樸素的話語中得到了什么啟示?這些啟示和桑樹的傷口關系如何?將“瞬間”這個主要內容刻畫得越具體、越細致,文章的情感就越真切,中心就越明確。

【一類文】

成長路上的那個瞬間

……

那天,媽媽早早地把我喚起了床,讓我陪她去修剪門外的桑樹,而我竟然也破例起了身,陪著她去了。

門外的桑樹,長得更茂盛了,枝節也多了不少,比媽媽高出不少的我,借著梯子上了樹。

一剪剪下去,一串翠綠的枝丫落下,枝條便露出一個斜斜的傷口。傷口處,一股白色的液體,漸漸溢出,在陽光下那般晶瑩、那般剔透。突然覺得,這股液體,怎么就這樣熟悉,仿佛是從自己的內心涌出的一般?內心的溫度驀然增加,感覺身上火辣辣地疼。

“媽媽,為什么要把這些茂密的枝葉剪去?為什么不讓它們自由地長下去?”我開口問。

“桑樹長得很快,如果不加以修剪,養分被左右枝節吸取,桑樹就很難長高。”媽媽一邊低頭剪著枝條,一邊漫不經心地說。

我仔細地看著被剪的桑條慢慢地溢出桑汁,如人的傷口流出的血。

“那是桑樹必須經歷的,只有這樣,桑樹才能長得高大、挺拔。”媽媽依舊平靜地向我說著其中的道理。

是的,人生不可能一帆風順,總要經歷風、經歷雨,就像這棵桑樹,只有經歷了疼與痛,才會長得又高又大。

人有時候就是這樣,一次不經意的感受,會帶給你很大的感悟。回城之后,我開始努力學習,并且取得了滿意的成績。1E771F4B-37C2-421E-9E47-94F51017E471

以后每年的假期,我都會回到老家,去修剪門外的桑樹,看那桑汁在陽光下晶瑩剔透,聞那桑葉的縷縷芬芳。

升格的作文深入而逼真地描摹桑樹的傷口,“瞬間”的描述具體而細膩,一次剪樹枝的經歷,也是一段成長的心路歷程:人們常常在不經意間,會從一些生活的瞬間獲得感悟,從而修正自己的人生航向。修改后的升格作文內容具體,結構完整,中心明確,達到了“一類文”的評分標準。

二 擷取課本資源

在初中語文學習過程中,考生常常會有這樣的認識:語文課上了也沒用,課文學了也沒用,因為考試都不會考。這種認識完全是錯誤的。事實上,現在考試題目的命制,特別強調教、學、評的一致,強調與課內教學的勾連,語文課文是最好的范文,在學習過程中,考生能積累字詞、學習語法,不斷提高寫作水平。

七年級的作文教學以記敘文的訓練為主,考生可以由經典課文引路,對課文中最值得學習的地方進行模仿,往往會取得出乎意料的效果。

同時,人教版統編教材七年級對記敘文寫作進行了系統序列化的指導,“學會記事”“寫人要抓住特點”“思路要清晰”“如何突出中心”“發揮聯想與想象”“寫出人物的精神”“學習抒情”“抓住細節”“怎樣選材”“文從字順”“語言簡明”等,為我們如何寫好一篇優秀的記敘文做了具體的專業引領,如果我們對以上每個專題點都做了實踐突破,那一定會在記敘文寫作上獲得高分。

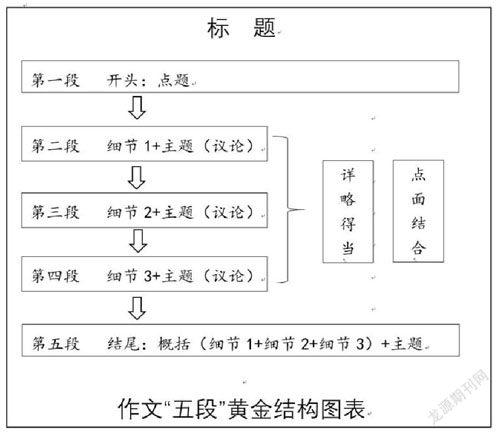

三 記敘文的謀篇布局——作文的“五段”黃金結構

作文“五段”黃金結構如同生活中的漢堡包一樣,最頂上是一層面包,接著是一層如生菜一樣的綠葉,中間是牛肉或雞排,然后是一層西紅柿等蔬菜,最后是一層面包。

作文結構分為五個自然段,有著舒適的形式之美,第一段和第五段分別為開頭部分和結尾部分,中間三段為細節或者事例闡釋。

第一段是文章的開頭部分。開頭部分貴在能夠激發讀者的閱讀興趣,簡單明了,點明題目,表明自己的觀點。第二段到第四段是文章的主體部分。或記敘,或描寫,或抒情,擷取生活中的幾朵浪花,表達出自己對生活、人生的深刻思考。細節或事例要根據確定的中心取舍,要懂得注意詳略得當、點面結合,同時要注意細節或事例的過渡和銜接,使之順理成章,渾然一體。可以采用小標題結構,也可以采用鏡頭式結構,還可以采用并列式結構,抑或采用對比式結構。最重要的是,這里并不是簡單記敘細節或事例,而是需要強調細節或事例與文章主題的粘連。“文章的主題大于內容”,記敘每一個細節或事例之后,最好用幾個句子與文章的主題進行粘連,以免偏離文章的中心。第五段是文章的結尾部分。一般情況下,文章的結尾要卒章顯志。編筐編簍,全在收口,不僅要表達出自己的觀點,而且要傳遞出細節或事例的普遍意義,或者給人們留下思考的空間。

為了更好地達成“結構嚴謹”的要求,最后一段中盡可能有句子來概括第二自然段到第四自然段中的細節或事例,這樣整篇文章布局渾然一體,思路嚴密,觀點聚焦。

下面以《發現詩意》的考場作文為例,進一步闡述作文“五段”黃金結構。

發 現 詩 意

葛逸清? ? 浙江省杭州市富陽區永興學校

①假期回了老家,只為了再去看看那間老屋。老屋孤零零地立在風雨中,時光侵蝕著它。我徘徊在門口,第一次發現,原來老屋那么美。

②鐵門上已經銹跡斑斑,我輕輕一推。伴隨“吱嘎”一聲,灑落一地鐵屑。煙雨蒙蒙如煙霧繚繞,又見爺爺坐在門檻上靠著鐵門,手里提著煙袋“吧嗒吧嗒”大口地抽著,吐出縷縷煙圈,惹得我蹦跳著用手去托那陣陣煙霧。然后在一地的橙黃中,飯菜就飄香了。

③院子中的那棵不知名的樹好像又長高了,輕輕用手去抱了抱那樹干,又粗了一圈。樹下淋不到雨,偶爾有幾滴水珠滴落到發梢。又見奶奶拿著蒲扇,坐在躺椅上,輕輕地搖著扇子。我搬張小凳子坐在她身旁,數著天上的滿天繁星,聽她說哪一顆是牛郎星,哪一顆是織女星……

④那個不起眼的角落里,火盆依舊還在。隱隱約約中,又見鄰居們圍坐在墻角。火盆中的火苗向上躥著,映紅了那一張張淳樸的臉。大伙兒伸著手烤火取暖,天南地北地侃侃而談。談著一天的勞作,談著市場上又發生了什么有趣的事,談著哪家又添了小豬或養了小狗……我依偎在他們身邊,聽著那些新奇的事兒,不時地向火盆中添些柴。有時聽得入迷了,直到火苗躥上襪子燒到了腳趾,才會“哇”的一聲回過神來,這時候,院子里總會漾起一片歡聲笑語。

⑤我走出大門,望著這老屋,才猛然發現記憶中充滿了老屋的氣息。只是老屋要拆了,要被建成新房了。望著那銹跡斑斑的大門,那已沾滿灰塵的躺椅,那不斷往外滲著水的墻角。老屋,我以后就見不到你了吧!下次再回來,你已不在了吧!不,你一定還在,因為你充滿著我的記憶,你承載了我那份最厚重的感情!

文章第一段簡明扼要,開門見山點題,“第一次發現,原來老屋那么美”。然后第二段、第三段、第四段分別擷取了老屋生活的三個場景——“爺爺坐在門檻上靠著鐵門”抽煙的情景,“奶奶拿著蒲扇,坐在躺椅上”給“我”講故事的情景,“鄰居們圍坐在墻角”天南地北侃侃而談的情景。小作者利用時空的變化,閃回到小時候老屋美好生活的瞬間,字里行間彌漫著老屋平凡生活的詩意,讓人讀來口角留香,回味無窮。文章第五段再次點明中心,老屋為什么這么有詩意,因為它“充滿著我的記憶”“承載了我那份最厚重的感情”。同時,小作者通過“望著那銹跡斑斑的大門,那已沾滿灰塵的躺椅,那不斷往外滲著水的墻角”分別照應了文章第二段、第三段、第四段的內容,體現了小作者謀篇布局的匠心,真正使文章結構嚴謹,渾然一體。1E771F4B-37C2-421E-9E47-94F51017E471