基于Citespace5.82視域下中國繩文化研究的圖譜分析

劉近林

中圖分類號:G812? ?文獻標識:A? ? ?文章編號:1009-9328(2022)04-262-03

摘? 要? 中國繩文化作為中國傳統藝術形式和民族文化象征,是文化遺產傳播與研究工作中廣受關注的熱點論域。當前,學術領域對于繩文化的保護、傳承等方面的研究成果不斷展示,教育行業、商業、文化產業、新技術推動等,多個領域均有相應的發展措施,成為“繩文化”發展的重要載體。為更加清晰明了地對該領域研究的特點和趨勢作出探析,本文基于信息數據庫調查結果,綜合SSCI、SCIE和北大核心期刊等核心資料收錄的關于中國繩文化,應用Citespace5.82對關鍵詞進行分析,并繪制完成關鍵詞網絡聚類表、時區分布圖,為后期研究工作提供理論參考。

關鍵詞? Citespace5.82? 繩文化? 跳繩

中國傳統文化是中華民族賴以生存的精神基礎,是我國提升國家綜合國力的軟實力支撐。習近平總書記在講話中明確指出,打造合理有效的文化傳播途徑,是激發傳統文化活力,實現非物質文化遺產振興的措施之一,將全社會對非物質文化遺產的保護能力進行集聚,形成共識力量,是實現文化振興的不二法門。在學術領域研究中,關于非物質文化遺產的研究成果不斷涌現,在非物質文化保護存在的問題、保護措施、技術性保護方案革新等領域,都存在較為系統性成果[1]。針對于中國繩文化的研究成果數量相對較少,為此本文展開課題研究,采用Citespace5.82軟件,以科學知識圖譜的形式進行可視化分析,綜述繩文化研究文獻,思考未來的研究發展趨勢。

一、研究方法

(一)研究工具選擇

按照課題研究目的,選用Citespace5.82軟件,以科學知識圖譜形式分析繩文化相關資料,以可視化的方式形成直觀展示,便于數據分析和處理。2004年,陳超美教授研究發明了Citespace軟件,基于Java程序,對數據資料展開可視化分析,作為一類知識分析工具,具備動態分析、多元分析、復雜網絡分析、分時分析等功能[2]。

課題研究從資料數據庫中以不同文件格式導出下載的文獻,再將其錄入Citespace5.82中,通過Citespace5.82自帶數據轉化功能完成格式自動化識別與轉化,便于軟件進行數據分析。

Citespace5.82軟件在使用的時候,要求對相關閾值參數、切片、時間跨度等基礎數值作出設置與調整,選擇合適的節點分析類型,以靜態聚類的形式,將收集的數據信息以可視化的表現形式予以呈現。

(二)研究數據來源

為了對我國關于繩文化的研究現狀和未來發展趨勢作出較為系統性的研究,在研究文獻資料收集時,選擇我國普及度較高的文獻數據庫,如“萬方數據庫”、“中國知網”、“維普數據庫”、“中國數字圖書館”、“書生之家圖書館”和“超星圖書館”。將重要文獻數據庫中的核心期刊和研究論文作為課題研究的數據樣本,錄入關鍵詞進行資料篩選,同時作出分析。統計關鍵詞為“繩文化”、“傳統文化”、“非物質文化遺產”等,統計時間為2019—2021年。將所有入選的文獻資料再次進行重新過濾,選擇最具有研究價值和與“繩文化”最為貼切的文獻資料,最后共計統計得到137條。

二、論域研究熱點與趨勢

(一)關鍵詞聚類分析

通過調查分析某個熱門研究領域中的研究成果,可幫助學者深度剖析課題當前研究進度,也為掌握未來的研究方向提供幫助,為研究發展形勢有所助益。基于關鍵詞展開課題闡述,可對研究成果的系統性歸納與拓展,研究工作旨在解釋研究成果的內在聯系,歸納總體內容特征,理順學術發展方向和發展脈絡[3]。所以,本次關鍵詞選擇,以“繩文化”為中心而展開,在以“繩文化”作為節點類型的前提下,采取Citespace5.82軟件完成數據統計,對“繩文化”研究趨勢導向和熱點予以揭示。

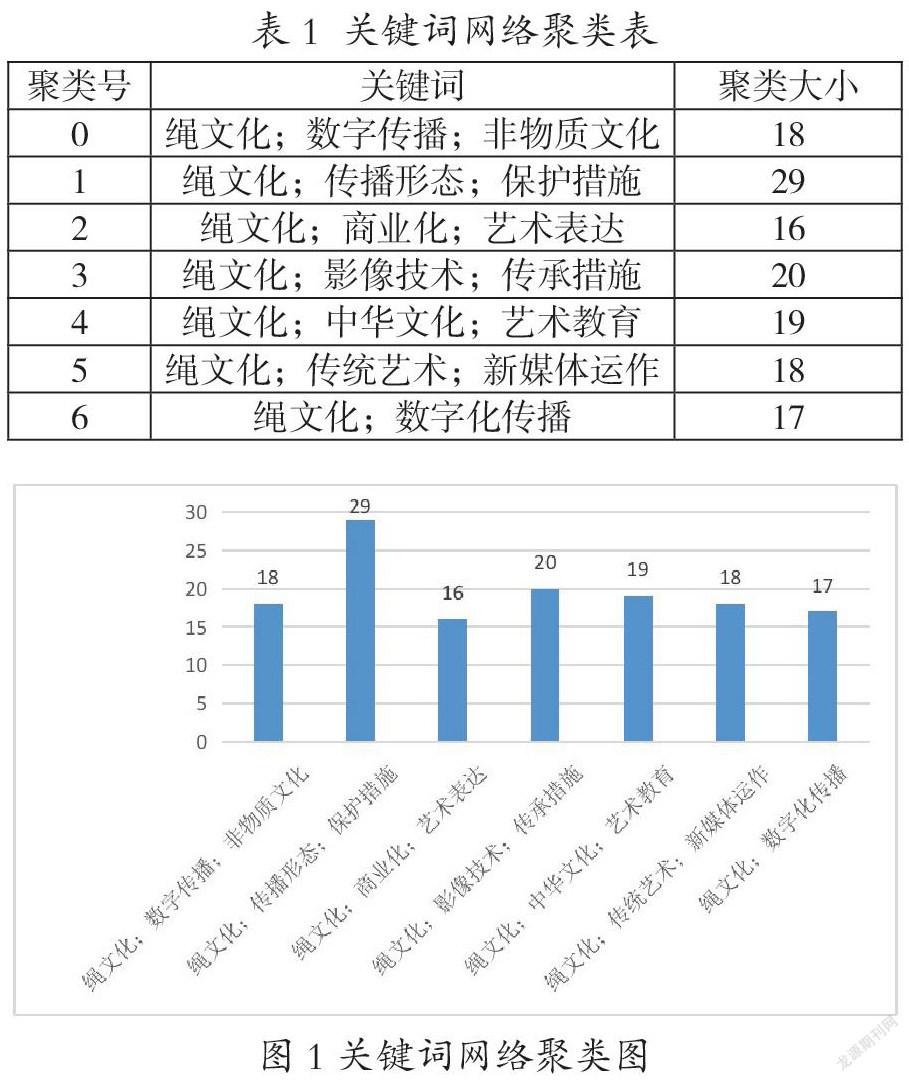

分析關鍵詞共現是分析關鍵詞聚類的基礎,通過應用聚類統計學方法將統計的關鍵詞數據作簡化處理,使其成為相對較少的聚類,這個過程便是關鍵詞聚類分析[4]。論域研究通過關鍵詞聚類分析的方法,完成合適的閾值設置,從而完成2019—2021年“繩文化”關鍵詞聚類知識圖譜繪制。在獲取關鍵詞聚類知識圖譜以后,選擇“ClusterExplorer”,獲取關鍵詞共現網絡聚類表。

深度歸納分析聚類知識圖譜,將我國“繩文化”研究內容總體上劃分為以下三個方面。

第一,關于“繩文化”自身的研究。關于“繩文化”自身的傳播與保護措施,在研究成果中占據第一頻次,“繩文化”、“傳播形態”、“保護措施”這些關鍵詞可反映出學術領域在該領域的研究階段,尤其關注“繩文化”的概念、內涵和重要性。非物質文化遺產作為中華民族的鮮明的文化特色,其傳承與發展,關乎我國對文化遺產保護的決心,也關乎中國文化建設事業發展水平。在“繩文化”傳播與保護階段,要深度剖析其自身傳播優勢,重點以傳承人為依托,尋找優先發展的途徑,以點帶面,既要傳承,又要創新[5]。

第二,關于“繩文化”傳播策略的研究。傳播“繩文化”的策略,其關鍵詞集中體現在“數字化傳播”“影像技術”、“商業化運轉”等方面。目前,信息技術得以快速發展,借助互聯網手段可在短時間內實現“繩文化”的迅速普及,其傳播方式具有較廣的傳播范圍和較寬的受眾面,逐漸被廣大學者所接受。學術界目前已經將傳播方式研究工作聚焦到數字化技術和新媒體技術,提出應用現代通信手段改變傳統非物質文化遺產傳播路徑的重要性,并不斷創新新的語境,形成全新的傳播特色。

第三,關于“繩文化”的傳播與數字技術研究。數字技術是現代科學技術和互聯網技術發展的產物,在該領域的研究之中,包含有“數字化保護”、“信息技術采納”、“數字傳播”等關鍵詞。當前,很多經濟發展水平較高的國家,尤其關注數字化傳播與保護措施在非物質文化遺產中的作用。為確保保護力度,避免非物質文化遺產遺漏或消失,便將其轉換為數字化形態進行保存。進入21世紀,我國在新技術的支撐下,逐步開始了數字化文化遺產保護和傳播工作,并將其納入我國文化建設主要工作之中。“繩文化”的傳播與保護,可更好地與數字化技術相結合,實現非物質文化遺產保護與傳播的數字化進程快速推進目標[6]。

(二)領域研究熱點分析

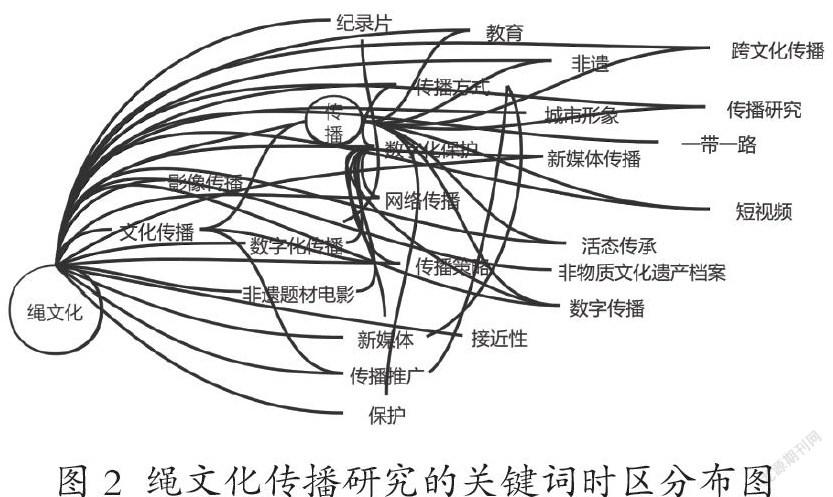

從“繩文化”研究領域出發,分析學者共同關注的一個或者多個話題,熱點分析具有時間性,且極為明顯,保持的時間也長短不一。在論文分析階段,可將關鍵詞作為中心展開分析。以關鍵詞時序圖為依托,對“繩文化”傳播研究熱點的演進路徑作出展示,對關鍵詞時區分析得到S值為0.94822,Q值為0.78451,指標近似于1,可見具有顯著的結構和高可信度。

三、發文數量與高被引用文獻分析

(一)發文數量分析

“繩文化”研究領域的規模化發展,是與我國互聯網技術亦步亦趨,存在尤為緊密的聯系。我國在1994年正式接入國際互聯網,隨后網易公司、搜狐網等重要網站成立,打造出我國初期階段的網絡環境。此時,人們針對于我國傳統文化展開研究工作,并且形成具有中國特色的研究成果。隨著非物質文化遺產保護意識崛起,對于“繩文化”的研究工作也穩步展開,在網絡上關于“繩文化”的研究成果數量也逐步增多。根據“中國知網”的資料顯示,關于“繩文化”最早的研究成果最早是2010年,由劉敬發表的《“繩”——一個促使人類走向文明與進步的文化》,在此之后,發文數量逐漸增加,對于“繩文化”的研究工作在網絡中已經形成一股浪潮。之后,隨著QQ、微信、人人網、淘寶網等社交平臺和購物平臺興起,繩文化在人們的交流和商業活動中也有所滲入,促使“繩文化”再次展開新一輪研究。關于繩文化的研究內容,2019年到2021年,在我國指明的文獻資料數據庫中已經達到137條。隨著我國對于非物質文化遺產重視程度提升,關于“繩文化”的研究深度和廣度將會持續增加,發文數量也持續呈攀增趨勢。

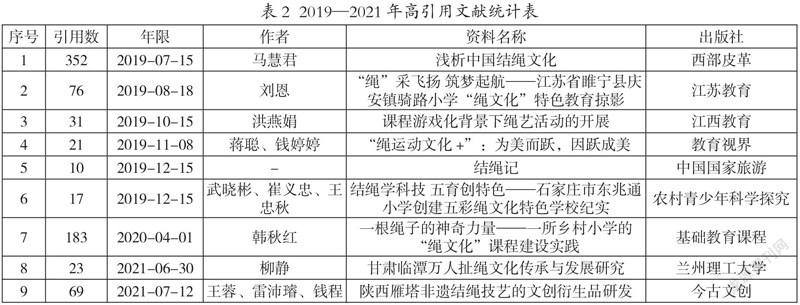

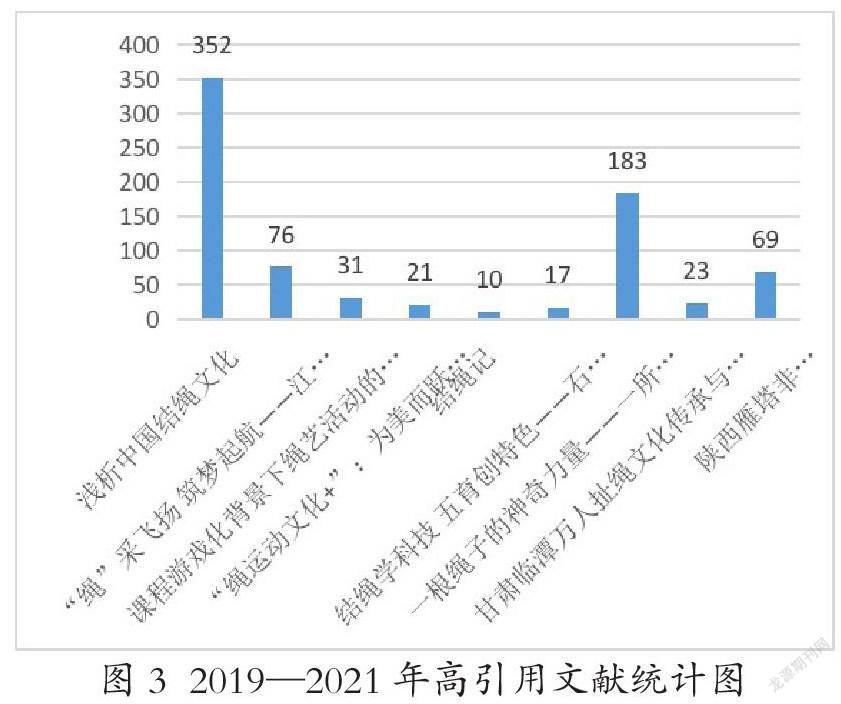

(二)高被引用文獻分析

從2019年到2021年所有關于“繩文化”的研究成果進行篩選,其中9篇引用數量最多,內容覆蓋于“繩文化”內涵綜述、傳播措施等方面。為了深入理解被引用文獻的研究內容,在課題研究階段對高引用文獻展開進一步閱讀,了解中國“繩文化”研究的知識參考來源。馬慧君《淺析中國結繩文化》的引用量最高,為352次,主要內容是從中國傳統結繩文化角度著手,分析中國傳統藝術形式,分析對現代人類思維方式產生的影響。探析結果得知,結繩文化是人類智慧的體現,通過充分配合手和腦,實現文化創新[7]。韓秋紅《一根繩子的神奇力量——一所鄉村小學的“繩文化”課程建設實踐》引用量為183次,主要從學校教育層面展開研究,展示中國“繩文化”的同時,豐富學生活動形式和內容,促進學生體驗中國傳統文化,以課程建設實踐成功性與否,完成學校課程建設,推動中國“繩文化”普及與傳承[8]。王蓉、雷沛璿、錢程《陜西雁塔非遺結繩技藝的文創衍生品研發》引用量為69次,研究從商業角度著手,與現代生活類文創設計相結合,在繼承與發揚雁塔結繩文化的同時,探索繩文化發展的多種可能性[9]。將裝飾品與結繩文化相結合編織手環,或者與時尚圈相結合,創新毛衣新織法等,促使傳統文化與現實生活相結合。

四、結語

歷經多年發展,我國關于“繩文化”的研究工作已經邁入一個新的臺階,當前正處于快速上升的發展期,相關研究工作內容和研究方向也逐漸表現出多元化和多樣化趨勢。在未來,關于該課題的研究將會朝向熱點話題方向邁進,不斷拓展研究范圍和研究領域,以促使深度傳播與研究“繩文化”。

參考文獻:

[1]李漁.中國繩結文化:所見是你萬物不及——記吉林省匠藝文化傳播有限公司創始人徐曉雪[J].中國商人,2021,01(09):114-115.

[2]余文星.非遺視野下中國繩結藝術傳承創新與跨文化傳播研究[J].文化月刊,2019,01(08):62-63.

[3]崔玉明.從文化生長出的育人智慧--河北省涉縣第四中學\繩墨\文化建設思悟[J].基礎教育論壇,2019,1(12):2.

[4]姚倩倩.民俗文化中中國結的當代意義及啟示[J].農村經濟與科技,2019,30(08):248-249.

[5]劉振東,耿兆輝.中國古代文化載體的歷史濫觴與知識傳播的發展衍化[J].河北大學學報(哲學社會科學版),2019,44(01):154-160.

[6]夏春蘭,范家洪.以繩養德以繩增智以繩健體——記重慶市天府中學一校一品的“繩”文化打造[J].體育教學,2013,33(06):64-65.

[7]馬慧君.淺析中國結繩文化[J].西部皮革,2019,41(13):63.

[8]韓秋紅.一根繩子的神奇力量——一所鄉村小學的“繩文化”課程建設實踐[J].基礎教育課程,2020,02(07):14-18.

[9]王蓉,雷沛璿,錢程.陜西雁塔非遺結繩技藝的文創衍生品研發[J].今古文創,2021,12(27):71-72.