體育教學中教師“語言引導”與學生“動作體驗”的觀察分析

張軍

中圖分類號:G807? ?文獻標識:A? ? ?文章編號:1009-9328(2022)04-268-03

摘? 要? 眾所周知,教師的語言是學生獲取知識的主要途徑之一。因此,教師在教學中利用語言引導學生的方式方法就顯得尤為重要,如以何種方式呈現,表達是否清晰,講解的對象,講解的頻率等,都會影響學生的學習效果。本次觀察記錄了教師課中在語言方式、語言藝術、引導場合、引導頻率等方面的信息,以期在后續對學生學習結果分析中提供依據,也為教師改進教學提供有針對性的建議。

關鍵詞? 語言方式? 語言藝術? 引導場合? 引導頻率

一、問題的提出

“從課程設計到學習評價,始終以促進學生的身心發展為中心”[1],是體育與健康課程的基本理念之一。為了促進學生的身心發展,課堂教學必須要“以學生為本”,不但要關注學生的技能和體能的發展,還要關注學生的學習態度、心理健康與社會適應等方面的發展。發展水平通過學生在“體驗”過程中的行為、態度、表情、合作等得以體現。種種表現不僅相互促進、相互制約的,還與教師的引導行為息息相關,如教師的“語言引導”就是其中之一。

二、觀察對象與方法

1.觀察對象。江陰市要塞實驗小學郭瀅老師,及其所執教的三年級2班的32名學生(其中男生16人,女生16人)。觀察、記錄教師和學生在“前滾翻交叉轉體180°”教學過程中教師“語言引導”與學生“動作體驗”行為的相關數據。

2.觀察方法。一是課堂觀察法,通過《教師“語言引導”觀察量表》記錄課堂觀察中的相關信息;二是借助相機、錄像設備記錄教學現場的實況,以彌補感官上的不足;三是文獻檢索法和數理分析法,對記錄的相關信息進行分析與處理。

三、觀察結果與分析

古代學者認為,教師以“以舌耕為業”。教師向學生傳道、授業、解惑,以及師生之間信息的傳遞和情感的交流,都以語言作為憑借。教師通過情趣盎然的描述,鞭辟入里的分析,入木三分的概括,恰到好處的點撥,把學生帶進瑰麗的知識殿堂,并開啟心智,陶冶情操,獲得精神上的滿足。由此可見“語言引導”是教師在課堂上傳遞知識和組織教學的主要形式之一。高質量的語言引導應做到“含而不露,指而不明,開而不達,引而不發”的境界。清晰、準確、合理的語言引導能夠給予學生充足的思考空間,幫助學生對知識點的理解。本次課堂觀察主要從教師語言引導的方式、藝術、場合以及頻率四個方面反映教師語言引導的情況。

(一)以講解為主的課堂教學

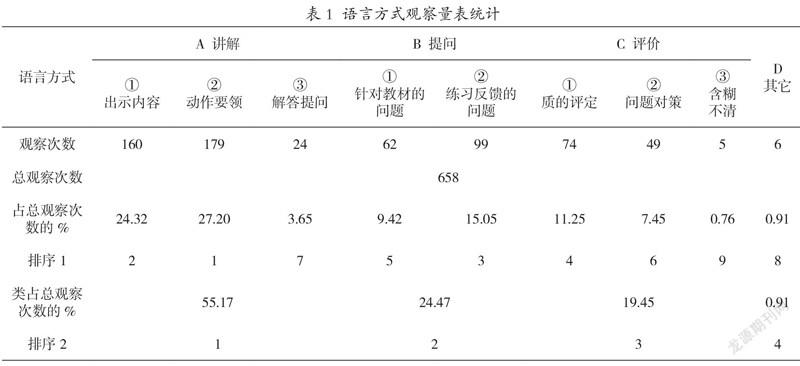

在課堂教學過程中,教師的語言引導一般以講解、提問、評價等方式出現。不同的語言方式在教學過程中有著不同的作用,在恰當的環節運用恰當的語言方式能夠起到事半功倍的效果。本次課堂觀察中,教師的語言方式如表1所示。

據表1所得,方式A、B、C、D所占比例分別為55.17%、24.47%、19.45%、0.91%。從這組數字中可以看出,本節課以教師的講解已經超出全課時的一半,但課中也能適當運用提問和評價的方式。以講解為主的原因可能有二:其一,本課時為新授課,新授課的講解成分相對較多,這是新授課的特點之一;其二,授課教師為年輕教師,由于其教學經驗的不足,懷疑學生的能力,處處怕學生“聽不懂”或“學不會”。三種講解方式A①、A②、A③所占比例分別是24.32%、27.20%、3.65%,從這組數據更可以說明教師講解中以新授知識的講解為重,從這個角度就更能說明上述以講解為主的兩個原因,特別是原因二教師講解中A③盡管也出現了,從所占比例上看,很顯然教師并沒有給學生提問的機會或思考的空間,導致無問題可解答。

B①比例是9.42%說明教師課前對教材進行了深入的分析,有了較深的理解,能夠利用提問的方式吸引學生的興趣,促進對教材的理解。B②的比例是15.05%,比B①要高出很多,說明教師能夠充認識到體育與健康課程“以身體練習為主要手段”的課程性質,注重的是學生的本體感受,以學生的體驗為基點,以問題的形式促進學生對技能的理解。

評價中C①、C②、C③的比例分別是11.25%、7.45%、0.76%,課中教師基本以“對”或“錯”、“好”或“不好”等字眼概括學生的表現;當學生出現問題需要解決時,教師卻很少能及時給出策略,說明教師可能存在“趕流程”的現象,或者教師缺乏快速分析問題、解決問題的能力;教師偶爾發現學生存在的問題,在評價時卻是含糊不清,更能反映出教師分析問題、解決問題能力的不足。

(二)吸引學生的語言藝術

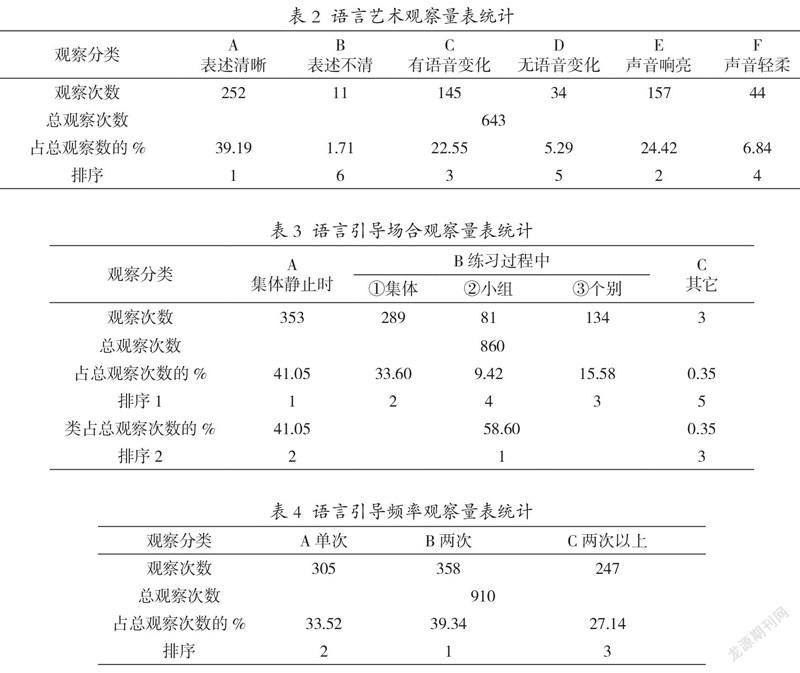

一個說話沒有標點、沒有抑揚頓挫、不懂激趣的教師,縱有再高深的知識,也很難讓學生喜歡聽你的課。教育家孔子說過:“知之者不如好之者,好之者不如樂之者”。學生在參與學習的過程中,如果能夠達到樂此不疲的境地,就歸功于教師語言藝術性。可見語言的藝術性是多么的重要。本次課堂觀察中,教師的語言藝術如表2所示。

據表2所得,A39.19%與B1.71%相比說明教師的上課語言簡潔明了,具備了作為教師最基本的語言表達能力,也反映教師對教材的理解深入,同時根據觀察量表發現B主要出現在教師對學生的評價階段,教師不能對學生的行為作出準確判斷所致;C22.55%與D5.29%的比較說明在課堂上,教師講解能夠從學生的心理出發,通過語音的高低區別知識點的重要與否,充分引起學生的注意力,并加深學生對重要知識點的印象;E24.42%與F6.84%比較可以看出,教師的聲音洪亮,能夠滿足學生學習的需要,具備作為教師又一基本語言表達能力,而F主要出現在課的開始部分,由于無線話筒的故障導致部分學生聽不清講解,以及教師在小組內或對個體講解時的區別對待。

(三)引導場合與課的組織、性質有關

語言引導是為學生指明學習方向的一種方式,但是課堂上的每一個學生又是存在差異的個體,他們的學習水平既有階段性的共同特征,卻又有差異。教師在課堂教學中,語言引導必須既能針對學生的“共同特征”,又能適時的關注學生的個體差異,只有這樣才能促進每一位學生都能在原有基礎上取得發展。本次課堂觀察中教師的語言引導場合具有表3所示的特征。

由表3所得,A41.05%的比例反映了新授課的特征,也與表1中A①、A②的比例相一致;B58.60%的比例之高說明教師盡管很年輕,卻能充分認識到學生本體感受的重要性,為學生建立“體驗—引導—體驗”的學習模式;在練習過程中教師的引導同樣具有新授課的特征,這從B①33.60%的比例即可反映,與A是相一致的;B③15.58%的比例說明,盡管集體的引導充斥著課的多個階段,但是作為年輕教師也能發現那些存在個體差異的學生,并及時給予相適宜的引導;B②9.42%的比例較低,與本節課的分組形式相關,因為本課中學生學習主要以個體學習和二人一組合作學習為主。

(四)對學生的擔憂和對知識點的描述與強化

語言引導頻率即教師重復性的語言描述次數。在教學過程中,教師因為某些原因對某些內容進行重復描述,有時為了強調知識點,有時為了不斷給學生提示,有時為了吸引學生注意力,又可能是因為教師的啰嗦。有的引導只需一次即可,有的必須多次重復。本次課堂觀察中教師的語言引導的頻率如表4所示。

據表4所得,A33.52%的比例說明,課中教師在一些環節只用“單次”引導即已完成,通過查閱原始記載表發現這些環節主要集中在知識點較為簡單、提問等地方;B所占比例39.34%最高,由此可以看出教師非常擔憂學生不能理解自己所要表達的意思,寄望于通過重復的語言方式讓學生能夠明白,但也有在講解動作要領時,對要點的強調;C27.14%的比例集中于學生練習中,教師能夠認識到新授課中,新授知識必須通過多次循環性提示、強化,學生技能才能得到鞏固,這樣的重復是必要的。

四、思考與建議

“語言”一般是一節課中學生獲取知識的第一通道。因此,無論是語言方式、語言藝術、引導場合,還是引導頻率都會影響到學生接受知識的效果。語言方式方面,教師應給與學生充分思考的空間,特別是在提問環節,學生沒有通過深入思考,所得出的結論是不全面的,教師獲得學生的信息也是不完整的,不能有效地指導教學;語言藝術方面,教師的語言應做到簡潔明了、通俗易懂,符合教學對象的年齡層次;引導場合是教師在課堂上根據不同的教學對象的需要而做出的引導,這需要教師能夠不斷地發現學生的需要;引導的頻率根據引導內容的作用不同,此時也不同,引導作用分為提示性的、過渡性的、強化性的、描述性的等。

教師的語言引導不應僅局限于語言方式、語言藝術、引導場合和引導頻率。體態語言、表情語言也是教學中影響學生學習興趣的重要方面。如教師在課堂上始終板著臉、背著手,很顯然學生都不愿親近這樣的教師,有一種壓抑感,這樣的壓抑感也會讓他失去對體育課的興趣。

學生“動作學習行為”的變化是教師引導的結果,也是學生“情意體驗”的另一種表現形式,教師的引導影響了學生的體驗結果,而學生的行為也反映了教師或同伴的引導行為,它們不是孤立存在的。

參考文獻:

[1]中華人民共和國教育部.體育與健康課程標準[M].北京:北京師范大學出版社,2012.

[2]張華.經驗課程論[M].上海:上海教育出版社,2000.

[3]動作發展視角下的跳躍類技能教學設計研究課題組.跳躍類技能教學內容分析與教材構建設想[R].北京:中國中學生體育協會,中國教育學會體育與衛生分會,北京市教育委員會,2011.