愿世界再無童工

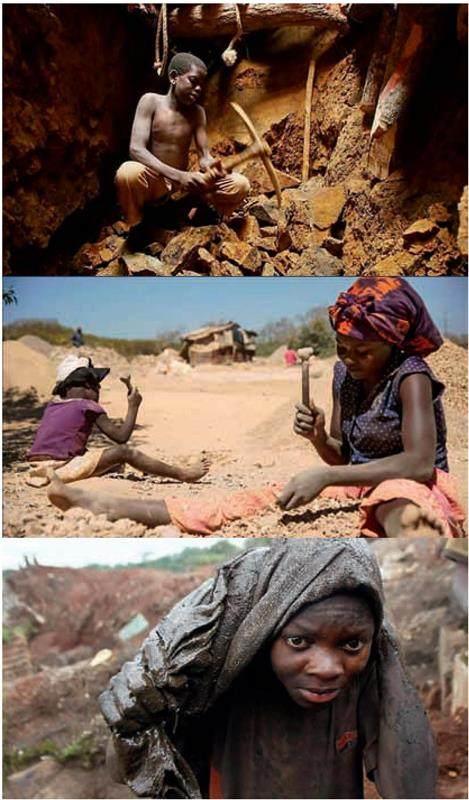

剛果民主共和國有不少孩子在北基伍省和加丹加省的錫礦場和鈷礦場打工。剛果民主共和國自然資源豐富,其中,用于生產電子產品的錫礦和鈷礦更是人們開采的重點。2014年,調查記者克里斯多夫·博爾坦斯基出版了《血礦石:現代世界的奴隸》一書,描述了他在該國的所見所聞。

這兩省的礦場所在區域經常有武裝分子出沒,是出了名的危險地帶。在深達二三百米的礦井,你能看到不少7到18歲的男孩和女孩。他們每日都要徒手在惡劣的環境中工作,全天薪水也就一到兩歐元。

這些小孩每天到了井下巷道,都要在毫無防護的情況下,深入到漆黑的環境和空氣中彌漫的有毒灰塵中。呼吸病只是他們面臨的風險之一,除此之外,在這些不達標的礦井內部,塌方是常有的事,一旦發生,里面的人最輕也得落下個殘疾。

阿尼都記不清自己在卡杜姆瓦的金礦工作了多久,該礦位于剛果民主共和國東部。阿尼每天都是從日出干到日落,工作強度很大。他先要背著裝滿礦石的袋子沿著豎井晃晃悠悠的梯子爬上去,出來以后,接著跑到水坑旁邊沖洗礦石,挑出里面的天然金塊。

阿尼剛剛18歲,但看上去卻比實際年齡蒼老十歲。他說:“總有一天我會離開這兒,但我要先找到一份好差事。”在這里,像阿尼這樣的青少年礦工有5000多人,他們在南基伍省大大小小的600多個礦井工作,靠出賣體力賺錢,在最好的情況下,一個人一天可以賺4萬剛果法郎(17歐元)。

警察有時候也想過來撈點好處。有一天,來了兩名警察。“這里不歡迎你們!”礦場的二把手阿莫斯·瓊古利拉吼道,他同時也負責人力資源。精瘦的他一看就精力旺盛,他并不怕這些總想著敲詐礦工的警察們。“他們應該無條件地離開!我們并不想找麻煩。”他站在礦區正中心辦公室的門口跟下屬喊道。兩名警察最后一句話沒說就走了。

瓊古利拉的職責是維持礦場的正常運行,但這項任務難度很大,雇傭童工就是個隱患。

一名叫瓦倫特的男孩此刻戴上了風帽,好擋一擋頭頂的烈日。他天天和金礦打交道,臉都染黃了。他背上背著好幾塊從礦井深處開采出來的礦石。看他走路的樣子,就知道他很吃力。他年齡過小,按法律是不應該出現在這里的,但瓊古利拉看到他以后,表情并沒什么波動。“他是自己溜過來打工的,父母并沒同意。他過來就是為了賺點錢。”瓊古利拉說。

非政府組織“治理與和平觀察站”提供的數據表明,這樣的情景在剛果民主共和國的礦場比比皆是,有8%的礦工都是未成年人。鈷是智能手機以及電池必不可少的原材料,根據“國際特赦組織”的估計,單就鈷礦而言,剛果民主共和國就有4萬名童工。

童工不僅限于在地面工作,搬礦石、運水、碎石的童工只是所有童工中的一部分,除此之外,還有不少童工冒著生命危險在幾十米深的地下工作。非政府組織“所有人的正義”的工作人員拉烏爾·基通加諾感嘆道:“礦井一旦發生塌方,困在里面的礦工就會窒息而亡。不過,礦井并不會因為死幾個人就停止運轉,外面的人將尸體搬出來以后,就會繼續開工。”

在剛果民主共和國,有不少兒童和青少年在鈷礦場打工。這些鈷礦是三星、蘋果和微軟等技術巨頭供應鏈的一部分。

瓦倫特戴上了風帽,好擋一擋頭頂的烈日。他天天和金礦打交道,臉都染黃了。

要想解決卡杜姆瓦地區礦場雇傭童工的問題并不容易,這一點和別的地方一樣,原因都是當地人太窮。73%的剛果人每天的生活費都在1.9美元以下,但礦井老板一天最高卻可以賺到120美元。“老百姓的日子都過不下去了,礦場的收入對他們的誘惑力可想而知。他們很容易就會作出將孩子送到礦場打工的決定。因此,光禁止雇傭童工還不夠,你要想辦法給他們提供別的生路。”基通加諾說。

當地婦女兒童發展促進協會為這些兒童提供了另一種選擇。幾年間,協會的教育工作者手持地圖,走遍了卡杜姆瓦地區的礦場,以求將盡可能多的童工帶出礦場,到協會創辦的學校重拾學業。“我們跟孩子家長說要相信學校,教育可以改變孩子的命運。”協會負責人埃瓦里斯特·盧布古魯說。

礦場區幾公里外有一座樹木繁盛的山丘,頂部是一片開闊平地,學校就建在上面。現在有上百名學生在里面學習,共三個班級,學生年齡在7到15歲之間。學校每天管一頓飯,并且會為生病的孩子提供免費醫療服務。很少有家長會拒絕讓他們的孩子到這所學校接受教育。目前,有320名左右的孩子從協會的學校受益,這個數字對盧布古魯而言絕不是微不足道的。“他們至少擺脫了苦役。”他高興地說,“學校的學生在全國統一組織的期末考試中還考出了好成績,在全省名列前茅。”

學生還可以在協會的學校學到最基礎的農業和養殖業知識,每周都要去好幾趟學校邊上的農田。去年旱季之初,這幾公頃的農田上還長出了老師和學生種的圓白菜。這些菜成熟后,會成為學校餐廳伙食的一部分,剩下的拉到市里銷售,賺到的錢將平分給學生。

“我們想證明孩子們可以靠農業賺到錢。父母也看到了他們的成長,發現他們有能力自給自足。孩子學會種地以后就再也不用回到礦場了。”學校組織者之一萊昂德爾·卡邦加說。每當有學生在自己家附近開辟一小片農田,他都非常高興。一名自稱“議員”的7歲小伙子過去在礦場賣甘蔗,上學以來,他對算術非常感興趣。他滿懷信心地說:“我將來要當議員,我會讓所有的孩子走出礦場。”他身旁的女孩薩拉馬靦腆地表示贊同,她也不想再回到殘酷的礦場了,女孩子在礦場更是無時無刻不處于危險之中。

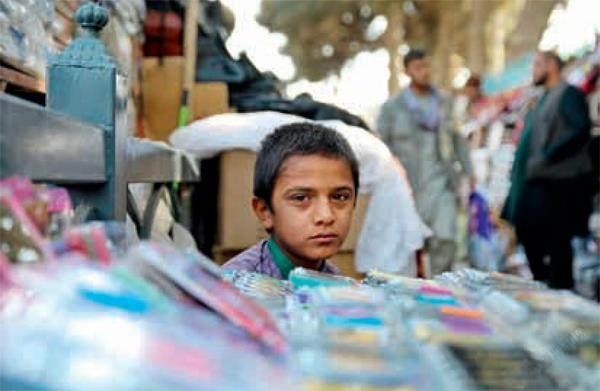

在阿富汗卡爾特薩基墓地,兩名兒童靠運擦洗墓碑的水賺錢。每運一次水,他們可獲得10阿富汗尼(約0.01美元)。

喀布爾的一條主干道上,好幾個小孩在汽車之間穿行。“防新冠口罩,10阿富汗尼一個!”一個看上去頂多7歲的男孩抱著紙箱子叫賣道。不遠處,還有一個小女孩在敲車窗乞討。類似的景象在阿富汗再平常不過了。

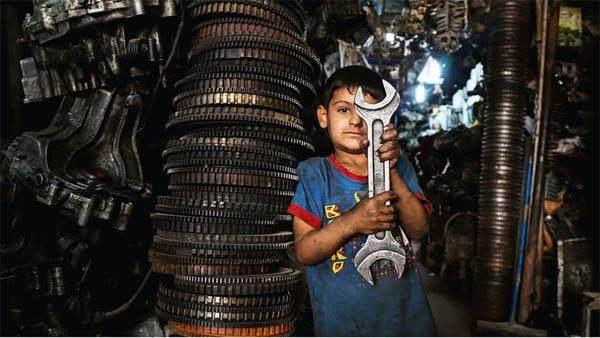

為了補貼家用,11歲的赫克馬特輟學了,在喀布爾的一個市場上與父親兜售打火機和筆等小商品。

其實,這種做法在該國是違法的。2010年4月,阿富汗通過了兩項禁止雇傭童工的法規。按照規定,最低工作年齡是18歲。15至17歲的未成年人倒是可以在礦場工作,但要滿足三個條件:一是工作強度不能過大,二是一周不得工作超過35小時,三是這份工作必須是職業培訓的一部分。14歲及以下的兒童在任何條件下都不得工作。

關注童工現象的《平等時報》網站稱:“有的家庭確實沒有別的選擇。我們要考慮到幾十年的戰火對阿富汗經濟的重創。你很難張嘴跟窮人說‘別這么做了’。”

除了貧窮,偏遠和保守地區缺乏教育條件也加劇了童工現象。根據阿富汗官方公布的數據,2017年,共有350萬名兒童失學,主要集中在鄉村地區,另外,打工的兒童里有一半都選擇了輟學。

“阿富汗兒童打工主要是給別人干農活。”阿曼達·比瑟斯在《平等時報》的采訪中說,她是聯合國兒童基金會兒童保護事業南亞區的顧問,“過去三年的大旱天氣加劇了農民的貧困程度,許多孩子為此被迫走上了打工之路。”除了干農活,也有孩子到毛毯廠、磚廠和礦場打工,這還沒算在街頭偷偷摸摸賣東西和乞討的孩子。

比瑟斯所在的聯合國兒童基金會是少有的幾個關心阿富汗童工現象的機構之一。她對未來還是有一定信心的:“我們就此跟塔利班溝通過,他們也很關心這件事,并且他們已經向聯合國兒童基金會申請了援助。”

不過,基金會能做的事情還是很有限,國際社會能做的也就是提供基本的食物和醫療援助。促進人權事業是一項漫長的工作,教育以及兒童保護項目由于受到外交和地緣政治因素的影響,暫時還處于擱置狀態。

剛果民主共和國和阿富汗兒童的悲慘遭遇,讓人難免回想起19世紀工業化國家童工的境況。

工業革命以來,新技術的出現、機械化的發展、工廠的集中化生產以及任務的精細化讓法國等西歐國家的工作模式發生了天翻地覆的變化。隨之崛起的工業中心需要大量的勞動力,紡織業、冶金業和采礦業等領域更是如此,雇主們急需可以隨心所欲剝削的勞動力,兒童很快成為了他們的理想選擇。

在喀布爾,不知道自己年齡、但看上去也就七八歲的霍斯娜在家人的強迫下已做了三年擦鞋工。

從18世紀下半葉開始,童工成為了紡織業勞動力的重要組成部分,織物印花廠更是如此。小孩8歲就可以到紡織廠打工,有的甚至更小,廠里會給他們分配適合他們能力和體型的工作,因為沒有他們的小體型,有些工作根本沒法開展。雖然,成年人做同樣的工作,薪水是童工的五倍,但經濟困難的家庭還是會讓孩子去工廠打工,貼補家用。

19世紀初,童工在紡紗廠的主要工作是如果織布機下方的線斷了,他們可以迅速續上,紗線筒管臟了,他們可以及時清潔。換言之,孩子的工作就是確保機器正常運轉,一天工作15個小時對他們來說再正常不過了。礦場也偏愛雇傭童工,因為他們可以推礦車,還可以下到最狹小的井下巷道,成人到了這些地方連身子都直不起來。工人數量不足20人的小工廠按照法律是可以雇傭童工的,他們對童工的剝削也更為嚴重。

法國人朱爾·瓦萊斯是首位有膽量到煤礦底部一探究竟的記者。1886年秋末,他下到了法國圣艾蒂安一處深達300英尺的礦井,井下的溫度非常高。他在發表于《費加羅報》上的文章中稱自己“下到了地獄”。報道中,他描述了8歲到10歲小孩干的各種活,比如,15個孩子站在梯子上接力將一大袋煤礦從地底一路傳到礦井口。除此之外,文章還描述道,有的孩子在不停地轉動著鼓風機,好給井下巷道補充氧氣。有的孩子12個小時都站在礦井風門前,礦車過來了就要開門,一走再關門。孩子們在下面只有蠟燭作伴,偶爾可以聽到前面和他們年齡相仿的引路人的招呼聲——引路人要幫大部隊先行探路。他們有時也會跟牽馬的人碰上,互相打聲招呼,馬后面常常拉著一長串礦車。

19世紀上半葉,英國也有很多使用童工的情況。礦下坑道中,若看到5歲到8歲的小孩并不稀奇,他們手腳并用,爬著將開采的煤礦拉出來,坑道異常狹小,除了他們,別人根本進不去。他們受到的完全是非人的待遇,一天都見不到幾次太陽。

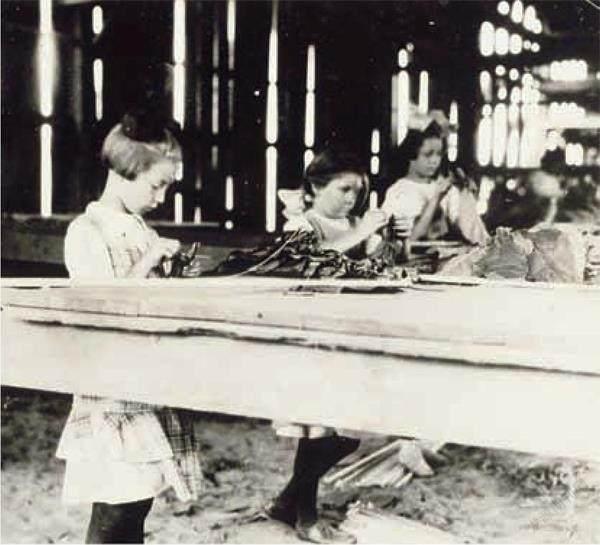

1909年,在美國佐治亞州梅肯紡紗廠工作的兒童

在礦場工作的不只有男孩,女孩也比比皆是,許多女孩都在地面上搬運煤炭,篩選礦石,有的也在井下巷道工作。路易·西莫寧在他的名作《地下生活:礦井和礦工》中描述了蘇格蘭礦場的情況:“這些可憐的女孩背著背筐……礦工會把大塊的煤礦放進背筐。她們都是以小隊為單位行動。她們在煤炭的重壓下彎腰前行,隨后,她們要沿著梯子爬上井口,這段梯子有時高達上百米。”她們的工作就是把煤炭背到地面上,但爬梯子的時候,前一個孩子稍有不慎,失手摔下來,或者筐里的煤炭掉下來,后面的女孩就會被連帶著撞下去。

幸運的是,在19世紀,法國陸陸續續針對礦場使用童工的情況出臺了一系列法規。1813年出臺了禁止10歲以下兒童下井工作的法令。1874年出臺的法令將準許工作年齡提升到了12歲。1875年及1882年的法令也重申了同樣的要求。對于12歲到16歲的小礦工,法律規定工作強度不能過大,工作時間不能過長。1892年出臺了禁止婦女和兒童在夜間工作的法令,規定16歲到18歲的礦工每天下礦工作時間不得超過5小時,礦工的最小年齡上調到了13歲。到19世紀末,所有礦場的童工比例都有所下降。

20世紀初,在美國煙草工廠工作的兒童

時至今日,根據國際勞工組織和聯合國兒童基金會的一份研究報告,全球童工數量在2021年激增至1.6億。家政、工廠、田間作業等領域都可以看到童工的身影,雖然大多數童工都是在地里干活,但礦業、通信行業、紡織業等領域其實也有童工。

這些領域都不好監管,童工對它們而言是廉價勞動力,是理想的剝削對象。不過,雇傭童工始終是違法的,因為這侵犯了兒童的權利,對兒童的學業和健康造成了極大危害,更剝奪了他們的童年。

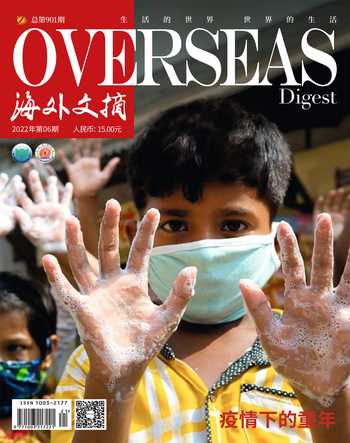

新冠疫情無疑加劇了這一趨勢。根據聯合國兒童基金會的報告,2022年年底,新增童工數量或將達到900萬。“下一步,如果因為緊縮政策等因素,社會保障無法維持現有水平,2022年新增的童工數量恐怕就是4600萬了。”報告的合著作者克洛迪婭·卡帕提醒道。

[編譯自法國《世界報》、The Conversation網站、Futura-Sciences網站]

編輯:侯寅