大學生河蟹文化認知水平的問卷調查分析

陳曄 柏英杰 寧波

摘 要:河蟹為餐中美味,歷來受中國人喜愛。河蟹文化已成為中國傳統文化的重要組成部分。大學生是河蟹文化傳承與發展的重要群體,對該群體河蟹文化認知情況進行調查研究,對于了解河蟹文化未來發展具有十分重要的意義。本研究借助問卷星平臺,從大學生自身特點及蟹文化輻射程度兩個維度,對大學生的河蟹文化認知情況進行調查。結果發現,學生對河蟹文化認知程度不高。河蟹文化的傳承與發展任重而道遠,應該積極加大蟹文化的宣傳力度,使用年輕人喜愛的網絡方式,借助名人效應等途徑宣傳推廣河蟹文化。

關鍵詞:河蟹文化;河蟹產業;認知調研;在校學生

中圖分類號:F274 文獻標識碼:A 文章編號:1005-6432(2022)13-0111-04

DOI:10.13939/j.cnki.zgsc.2022.13.111

1 前言

河蟹是餐中美味,自古以來頗受中國民眾,尤其是文人墨客喜愛。中國的河蟹養殖萌發于20世紀初,推廣于20世紀80年代中期,快速發展于20世紀90年代末以后。進入21世紀,河蟹產量顯著增加,河蟹養殖業得到迅速發展。[1]

在校大學生是河蟹最具有發展潛力的消費者,很多成長型企業是依靠其在大學生群體中的影響力,才逐漸成為行業龍頭企業。文章以大學生為研究對象,該群體對河蟹文化認知進行調查研究,對河蟹產業未來發展提供借鑒。

2 文獻綜述

與文章相關的研究主要集中在蟹文化研究。我國蟹文化豐厚深遠,宋代高似孫的《蟹略》、宋代傅眩的《蟹譜》、清朝孫之馬的《晴川蟹錄》《后錄》《續錄》等都是研究蟹文化的專著。朱希祥(2006)對我國蟹文化進行分類,認為蟹文化包括蟹鄉文化、蟹食文化、蟹詠文化三個層面[2]。2007年,錢倉水的《說蟹》出版,被譽為我國首部較系統地介紹“蟹文化史”的專著[3]。2007年,王武、成永旭、李應森三位教授組成的上海水產大學河蟹課題組在《水產科技情報》連續發表6篇論文,對河蟹養殖以及河蟹文化進行較系統的詳盡介紹[4]。鄒國華、劉新中(2012)編寫《陽澄湖蟹志》,對陽澄湖地區河蟹發展歷史進行歸納和總結[5]。陳曄、寧波(2017)對上海崇明地區大閘蟹的養殖和歷史文化情況進行研究[6]。劉華楠等(2017)對上海河蟹種源的發展歷史以及趨勢進行研究[7]。郭靖、寧波(2020)利用鉆石模型構建中國河蟹養殖產業競爭力評價體系,并對不同層級的地區給出不同的政策建議[8]。陳曄、郭靖、寧波(2021)對我國河蟹產業70年的發展歷史進行回顧[9]。

3 研究設計

河蟹文化包括蟹鄉文化、蟹食文化和蟹詠文化[10],文章集中蟹食文化和蟹詠文化。在蟹食文化方面,除了河蟹的食用方法,比如是否使用蟹醋等蟹食習慣、吃蟹時使用工具之外,還加入頗受年輕消費者喜愛的小龍蝦進行對比,為日后推廣和發展蟹食文化提供借鑒與參考。中國河蟹文化源遠流長,在有關河蟹詩詞歌賦和畫作的選擇上,盡量選擇名家名篇和代表性畫作,確保研究的有效性。

在校大學生對蟹文化的認知程度,受到大學生自身特點和蟹文化的輻射程度的影響。學生自身特點包括所學專業、最長時間生活的省份、對河蟹飲食的偏好等,蟹文化的輻射程度包括蟹文化的途徑、吃蟹工具的使用、關于蟹的詩詞歌賦的記憶等。

文章以文獻法和問卷調查法結合的方法進行研究。通過文獻梳理從古至今蟹文化的文化內涵和表現形式,問卷調查則借助問卷星(https://www.wjx.cn/m/96121589.aspx)進行。問卷發放時間為2020年11月4日至2020年11月22日。

4 統計結果及分析

本次調研共回收問卷851份,其中有效問卷832份 18份問卷答題時間均小于60秒,一份問卷答題時間長達3060秒,不符合問卷作答有效時長,故作無效問卷處理,其余問卷答題時間在60~658秒之間。。在832份有效問卷中,微信提交728份,占比87.5%,手機直接訪問提交104份,占比12.5%。

4.1 樣本情況說明

在全部有效832份問卷中,本科生704人,占84.61%;研究生120人,占14.42%;博士生8人,占0.96%;女生占73.56%。

考慮到所學專業的不同會造成對河蟹文化認識的差異性,為此對受訪者所學專業進行統計。其中哲學5人,占0.6%;經濟學180人,占21.63%;法學31人,占3.73%;教育學4人,占0.48%;文學44人,占5.29%%;歷史學37人,占4.45%;理學25人,占3%;工學24人,占2.88%;農學341人,占40.99%;醫學3人,占0.36%;管理學133人,占15.99%;藝術學5人,占0.6%。

由于不同地域、省份可能會對飲食文化產生差異,進而造成河蟹飲食的不同偏好和對河蟹文化認知的差異性。為此,文章對受訪者生活時間最長的省市進行統計。北京4人,占0.48%;天津5人,占0.6%;河北27人,占3.25%;山西12人,占1.44%;內蒙古4人,占0.48%;遼寧1人,占0.12%;吉林3人,占0.36%;黑龍江3人,占0.36%;上海133人,占15.99%;江蘇21人,占2.52%;浙江56人,占6.73%;安徽41人,占4.93%;福建29人,占3.49%;江西27人,占3.25%;山東38人,占4.57%;河南266人,占31.97%;湖北20人,占2.4%;湖南13人,占1.56%;廣東11人,占1.32%;廣西29人,占3.49%;海南4人,占0.48%;重慶6人,占0.72%;四川14人,占1.68%;貴州19人,占2.28%;云南22人,占2.64%;陜西7人,占0.84%;甘肅8人,占0.96%;新疆8人,占0.96%;香港1人,占0.12%。

4.2 河蟹的飲食

河蟹的種類繁多,與預期一樣,提及“蟹”有91.71%的在校學生馬上想到大閘蟹。046BCB71-BF02-443B-93B6-453B2ADF602B

從對蟹的飲食偏好來看,28.85%的在校學生喜歡吃河蟹,55.17%的在校學生持較為中立態度,認為“還行”,15.99%的在校學生不喜歡吃河蟹。在多選題“不喜歡吃河蟹的原因是什么?”中,河蟹的飲食太麻煩、不喜歡蟹腥味、河蟹的烹飪和處理太過于煩瑣,河蟹的性價比低成為最主要的原因,分別占比57.14%、42.86%、42.86%和10.53%。其他原因占比17.29%。

對吃蟹頻率的調查結果顯示,58.29%的在校大學生偶爾吃蟹,只是在吃蟹的季節嘗鮮,36.9%的在校大學生幾乎不吃蟹,僅有4.81%的在校大學生經常吃蟹。

在多選題“您喜歡的河蟹吃法”中,清蒸為最受歡迎的烹飪方式,占比72.25%,爆炒占44.49%,油燜占比23.46%,紅燒占比30.76%,鹽焗占19.03%,其他占3.15%。

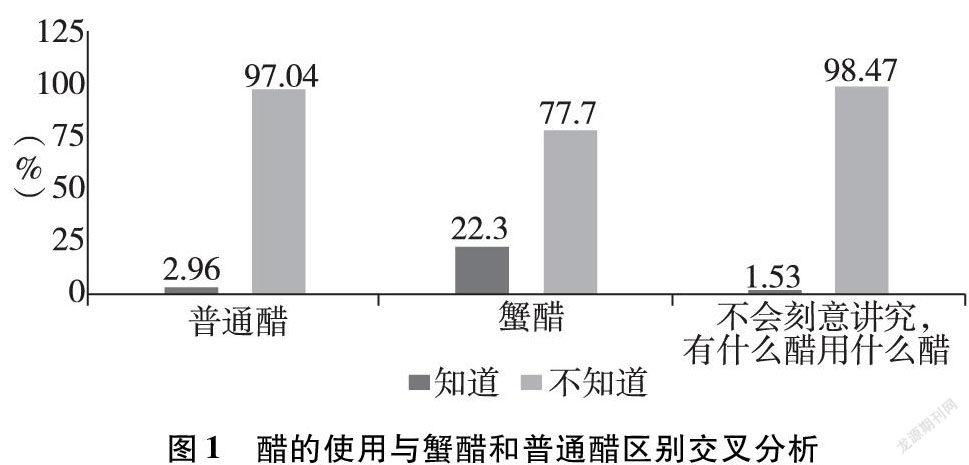

在食用清蒸河蟹時,使用蟹醋的僅16.71%,使用普通醋為20.31%,有62.98%的人對醋的使用并不講究。對使用蟹醋和是否知道蟹醋和普通醋的區別進行交叉分析發現,77.70%的使用蟹醋者并不知曉蟹醋和普通醋的區別(見圖1)。整體來看,832份樣本中,94.71%的受訪者無法辨析蟹醋和普通醋。由此可見,使用蟹醋的受訪者對蟹醋祛寒,偏鮮甜的特點的認知高于平均水平。

除了蟹醋的使用,吃蟹的方式也多種多樣,在對吃螃蟹時使用的工具的調查中,90.14%的受訪者會選擇徒手,28.61%的受訪者會選擇筷子,而 “蟹八件”雖在明朝就已出現雛形,但僅有6.61%的人會選擇“蟹八件”,其并未成為主流食蟹工具。

4.3 河蟹和小龍蝦的比較

在被問及“在和親朋好友聚餐時您一般傾向于吃小龍蝦還是河蟹?”時,74.88%的在校學生選擇小龍蝦,其理由中“小龍蝦口味更好”占53.61%,“小龍蝦吃法更加豐富”占41.89%,“小龍蝦一年四季都能吃到,河蟹有時間限制”占37.4%,“小龍蝦性價比更高”占36.76%,其他占10.75%。

在其余選擇河蟹的在校學生中,認為“河蟹肉質更加鮮甜”的占70.33%,“河蟹的做法更加豐富多樣”占30.62%,“蟹黃蟹膏的獨特風味”占63.64%,認為“河蟹性價比更高”的占比24.4%,“河蟹營養價值更高”占26.32%,其他占8.61%。

4.4 蟹文化的認知程度

河蟹味道鮮美,更是中國傳統文化重要的組成部分。但通過調查來看,在校學生群體對蟹文化的認識水平并不高,75.48%的在校學生對蟹文化完全不了解,知道一些的占23.2%,非常了解的僅占比1.32%。

在對蟹文化“非常了解”和“知道一些”的在校學生和其所學專業進行交叉分析后發現,藝術學、農學和理學專業占比分別達到40%、30%和28%。由此可見,專業的相關性和對蟹文化的認知程度有很大關聯(見圖2)。

在被問及“了解蟹文化的方法和途徑有哪些?”時,“網絡咨詢推送”“課堂學習”“科普講座”成為最主要的途徑,分別占比65.2%、45.59%、30.88%,“參加蟹文化節”“參觀蟹博物館”和“畫展書畫展”則比較冷門,分別占比17.16%、11.76%和10.78%。

在問及您所了解的蟹的別稱時,80.53%的人不太清楚,只有少部分在校學生知道無腸公子、內黃侯、尖團、蝤蛑、郭索,分別占比9.74%、7.69%、6.97%、5.77%、2.28%。

在回答“是否知道‘王寶和杯全國河蟹大賽?”時,93.63%的在校學生表示不知道。在回答“您所了解的蟹的詩歌和畫作?”時,66.35%的人表示完全不知道,31.49%的人表示知道一些,僅有2.16%的人表示了解。

在這33.65%的對蟹的詩詞歌賦有一定了解的學生中,對蘇軾的《丁公默送蝤蛑》的知曉率最高達到39.29%,曹雪芹的《螃蟹詠》也占比28.57%。而對陸龜蒙《蟹志》、高似孫《松江蟹舍賦》這些系統性闡述蟹史、蟹文化的作者的散文、歌賦的知曉率較低,比重分別為17.14%和10.36%。總體上來說,蘇軾、曹雪芹這些大家的蟹詠詩篇知曉度更高(見圖3)。

在被問及“您所了解的有關蟹的畫作?”時,受訪者給出的答案時,任伯年的《菊蟹圖》、徐渭的《題畫蟹》《黃甲圖》,郎葆辰的《雙蟹圖》分別占比22.86%、21.79%、21.07%、20.36%(見圖4)。

5 河蟹文化發展啟示

河蟹是中餐美味,自古頗受華人喜愛。河蟹文化是中國傳統文化的重要組成部分,但是通過本次調研發現,目前在校學生對河蟹文化認知程度不高,72.9%的在校大學生對蟹文化完全不了解,知道一些的占25.23%,非常了解的僅占比1.87%。河蟹文化未來發展,在校大學生是一個重要群體,為此應該加大蟹文化的宣傳推廣力度。

在所有關于河蟹文化的宣傳活動中,學生最喜聞樂見的是網絡咨詢推送,其次是科普講座、蟹文化節、課題學習、參觀蟹博物館,最后才是畫展和書法展。因此建議加快網絡資訊推送服務,通過微信公眾號等新媒體手段,推送河蟹文化相關信息,加強河蟹文化的推廣與普及。在調查中發現,現有河蟹博物館在大學生群體中的影響力并不大,建議對現有的河蟹博物館業務進行拓展,有條件的可將傳統線下博物館搬到線上,實現線下和線上的結合。

此外,在回答“您所了解的蟹的詩歌和畫作?”時,知道河蟹的詩歌和繪畫的人并不多。在選擇了解的詩歌和繪畫作品時,具有明顯的名人效應,那些知名的文學家或者畫家,因其知曉度較高,選擇的人也較多。可見,借助名人效應推廣河蟹文化是一種有效途徑。

參考文獻:

[1]郭靖,寧波.河蟹養殖業區域競爭力比較研究——基于鉆石模型與因子分析法的分析[J].中國漁業經濟,2020,38(4):72-79.

[2]朱希祥.從古詩文看中國蟹文化的含義[C].上海:上海食文化論文集萃(1996年—2006年),2006:274-275.

[3]錢倉水.說蟹[M].上海:上海文化出版社,2007.

[4]王武,成永旭,李應森.河蟹養殖及蟹文化(一)河蟹的生物學[J].水產科技情報,2007,34(1):25-28.

[5]鄒國華,劉新中.陽澄湖蟹志[M].北京:海洋出版社,2012.

[6]陳曄,寧波.上海崇明大閘蟹養殖歷史與文化[J].上海農村經濟,2017(12):20-21.

[7]劉華楠,張佳新,王成輝,等.上海河蟹種源產業育種歷程、模式和趨勢分析[J].漁業致富指南,2017(9):19-24.

[8]郭靖,寧波.河蟹養殖業區域競爭力比較研究——基于鉆石模型與因子分析法的分析[J].中國漁業經濟,2020,38(4):72-79.

[9]陳曄,郭靖,寧波.中國河蟹產業70年回顧與展望[J].江蘇農業科學,2021,49(5):244-248.

[10]朱希祥.從古詩文看中國蟹文化的含義[C].上海:上海食文化論文集萃(1996年—2006年),2006:2.

[基金項目]文章為上海市中華絨螯蟹產業技術體系課題(項目編號:滬農科產字2021-4)。

[作者簡介]陳曄(1983—),男,浙江鎮海人,上海海洋大學經濟管理學院、海洋文化研究中心副教授、博士,研究方向:海洋經濟及文化;柏英杰(2001—),男,山東濟南人,上海海洋大學經濟管理學院學生;通訊作者:寧波(1972—),男,山東寧陽人,上海海洋大學檔案館(校史館、博物館)館長、海洋文化研究中心副主任、經濟管理學院碩士生導師,中國水產學會漁文化分會副主任委員,副研究員,研究方向:漁文化、海洋文化與社會、高等教育研究。046BCB71-BF02-443B-93B6-453B2ADF602B