美國墮胎權之爭,一場激烈的“持久戰”?

付杰

當地時間2022年5月4日,美國華盛頓,墮胎權利倡導者在最高法院外聚集,向反墮胎人士抗議示威。

2022年5月2日,美國政治新聞網站(Politico)披露了美國聯邦最高法院關于多布斯訴杰克遜婦女健康組織案(以下簡稱多布斯案)的判決意見草案,報道稱大法官塞繆爾·阿利托在其起草的多數意見書中準備推翻羅伊訴韋德案(Roe v. Wade,以下簡稱羅伊案)。消息甫一爆出,群情洶涌,民意沸騰。這則新聞之所以如此轟動,不僅在于美國聯邦最高法院歷史上極少發生判決草案被提前泄露的情形(最高法院內部存在“內鬼”應屬無疑),更在于羅伊案被公認為50年來最高法院做出的最重要的判例之一,一旦該案被推翻,無異于美國政治上的“9·11” 事件。

墮胎是美國社會的核心議題之一,大到總統選舉,小到公民辯論,對于墮胎的態度已然將普通民眾撕裂為兩個涇渭分明的陣營:支持墮胎者被稱為“選擇派”(pro-choice),反對墮胎者被稱為“生命派”(pro-life);前者多為自由派人士和女權主義者,后者多為保守派人士,如天主教徒、新教原教旨主義者。兩派圍繞墮胎問題進行了一場曠日持久、沒有硝煙的激烈“內戰”。

在很長一段歷史時期內,墮胎并不算美國社會的一個問題,根據英美法的傳統規則,孕婦在胎動之前墮胎不受法律規制。從19世紀上半葉開始,美國才出現墮胎相關立法,這主要源于職業醫生的推動。

除了職業醫生為了打擊民間游醫、建立行業壟斷的因素,一些美國本土主義者擔心外來其他種族移民人口增長過快,而白人清教徒女性生育率下降,也開始積極推動墮胎立法,比如:1821年康涅狄格州的《反毒劑法》,1859年美國醫療協會(AMA)建議各州禁止沒有從業資格的醫生從事墮胎,1873年美國國會通過的《康斯托克法》禁止郵寄用于避孕和墮胎的物品。到了1900年,美國絕大部分州都通過立法將墮胎定性為犯罪行為。

20世紀60年代,美國民權運動風起云涌,整個國家處于一股煥然一新而又劇烈動蕩的社會思潮之中,黑人平權運動、反戰運動、性解放運動接力般一浪高過一浪,女性主義運動也加入其中推波助瀾,將民權運動推向新的高潮。

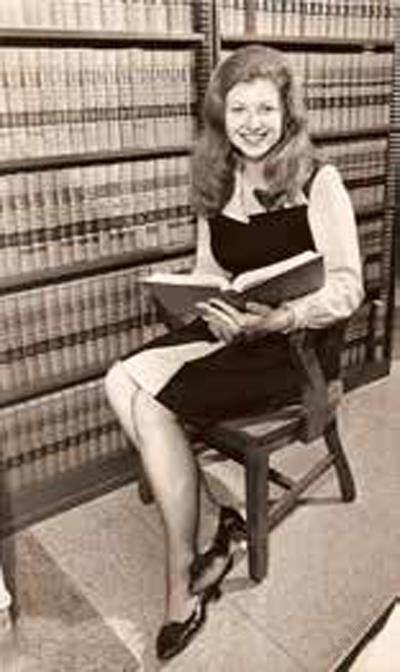

在這一運動中,一些女性主義組織為了爭取女性的墮胎權而不懈抗爭,包括尋找合適的案件,將墮胎權問題提交到最高法院,通過法院的終審裁判實現女性的自由墮胎權。這時一位名叫諾瑪·麥科威(Norma McCorvey)的女性正好進入了他們的視線。

1969年得克薩斯州的諾瑪·麥科威不慎懷孕,由于收入較低且沒有固定居所,21歲的諾瑪并不想生育腹中的孩子。但得克薩斯州制定了嚴格的墮胎法,墮胎屬于犯罪行為,除非是為了保護母親的生命的情形才不會被入罪。

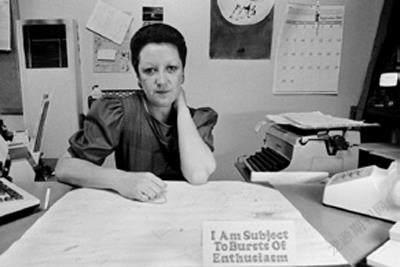

無奈之下,諾瑪只好尋求律師的幫助。于是女權主義組織與諾瑪一拍即合,決定由2名女律師——薩拉·維丁頓和琳達·科菲作為諾瑪的代理人向法院提起訴訟,試圖挑戰各州的墮胎法,實現女性的墮胎自由,從而改寫司法歷史。

為了隱私和安全,諾瑪·麥科威化名“簡·羅伊”(Jane Roe),在1970年3月3日起訴了所在地達拉斯縣的檢察長亨利·韋德(Henry Wade),控告得州墮胎法違憲,并請求法院下令禁止繼續執行該法。

1970年6月17日,得州聯邦地區法院作出了對羅伊有利的判決,但拒絕頒布禁止墮胎法繼續實施的禁令,于是案子上訴到最高法院。1971年12月13日,羅伊案正式開庭審判,雙方主要圍繞婦女的選擇權和嬰兒的生命權展開激烈交鋒。韋德的代理律師強調即使是母腹中的嬰兒也是有生命的,允許墮胎將意味著隨意扼殺無數鮮活的生命,得州政府禁止墮胎正是為了保護胎兒的生命,符合憲法原義。而羅伊的代理律師維丁頓則針鋒相對地陳述道,憲法所保護的是人出生后的權利,并不是尚未出生的胎兒的權利,從憲法現有條文中也無法推出這一權利;是否墮胎也關系到個人的隱私權,墮胎只是孕婦與醫生之間的關系,政府無權干涉。此外,她還認為墮胎問題違反了憲法第14修正案中的“平等保護”條款——富人可以去往允許墮胎的地區實現目的,窮人往往無法擁有這項選擇。

兩者的辯論其實和民眾的關切一樣,核心就在于選擇權與生命權的權衡取舍。兩者的對峙不僅僅是醫學上的生命起源問題,還涉及宗教立場、道德倫理甚至政治哲學的論辯。“選擇派”秉持康德式的自由主義立場,認為人只能作為目的而非手段,女性不是生育的“容器”而是獨立自由的個體,可以自由選擇是否生育,正如女性主義者、婦女節育運動的先驅瑪格麗特·桑格所說:“沒有權利支配自己身體的女人,不能說自己是一個自由人。直到女人有權利自覺選擇是否做母親,她才有資格說自己是一個自由人。”而“生命派”堅持主張生命權利至上,胚胎也是人,這就將是否允許墮胎轉換為是否有權殺人的問題。他們認為墮胎無異于有組織的“屠殺”,是對生命的褻瀆,也是對美國價值觀的嚴重威脅,尤其是一些宗教組織,更是從宗教教義的立場出發,極力反對墮胎行為。

需要說明的是,羅伊案在最高法院第一次庭審時,大法官正處于新老交替之中,只有7位大法官審理此案(最高法院共有9位大法官,即眾所周知的“九人”)。但由于案情極為重要和敏感,法官們決定應重新論證此案,就連當時的首席大法官沃倫·伯格也說:“在我的任期內,這是本院最為敏感和棘手的一個問題。”1972年10月11日,羅伊案在9位大法官都出席的情形下進行了第二次庭審。

1973年1月22日,最高法院宣布了由布萊克門大法官起草的判決書,9位大法官以7:2的投票結果支持了女性的墮胎權。在判決書中,布萊克門從3個方面展開說理:

其一,憲法雖然沒有明確提及隱私權,但個人隱私權應受到憲法保護,墮胎屬于隱私權的一部分。只有“壓倒一切的、重要的國家利益”才能限制公民的基本權利,但最高法院認為得州“對胎兒生命的保護”尚不構成此種限制。

其二,關于生命起源于何時,“當那些醫學、倫理學、哲學方面的專家學者們對這個問題都沒有一致意見的時候,司法部門對這個問題也不急于尋求答案,應該充分認識到這個問題的敏感性、復雜性以及廣泛的爭議性。”但在法律上,未出生的胎兒并未被視為完整意義上的“人”,因此孕婦的生命健康和個人自由等權利應優先得到保護。

其三,最高法院在解構的同時也建構了全新的規則,將女性的孕期分為3個階段,分別界定了孕婦和州政府的權利范圍:第一階段,為懷孕前3個月,孕婦和醫生可以自行決定和實施墮胎手術,因為這個階段胎兒尚未成形,墮胎不會損害女性的身體健康;第二階段,為懷孕3個月之后,州政府可以基于對孕婦健康的保護,對墮胎的條件進行合理的規定;第三階段,為懷孕7個月后,即胎兒離開母體可以存活的時期,州政府為了保護胎兒的合法權利,可以選擇禁止墮胎,根據醫學判斷為了保護母親的生命和健康不得不墮胎的情形除外。

羅伊案至此雖然塵埃落定,卻沒有一錘定音,反而一石激起千層浪:“選擇派”歡欣鼓舞,慶祝女性自由墮胎時代的到來,“生命派”則如喪考妣,誓要為推翻該案戰斗到底。兩派從此開始了漫長的斗爭,并滲透到整個國家的政治運行和社會生活之中,就像斯卡利亞大法官所說的,“羅伊案沒有化解人們在墮胎問題上的分歧,反而成為了加深和擴大分歧的最主要原因,正是羅伊案將分歧推向全國,從而給解決分歧制造了無窮的困難。”

化名“簡·羅伊”進行起訴的諾瑪·麥科威曾在墮胎診所工作多年,然而到1995年她皈依了基督教,成為了一名積極的反墮胎人士。

律師薩拉·維丁頓。

在羅伊案后,“選擇派”和“生命派”在立法、行政和司法領域展開了激烈的政治博弈。相關案件源源不斷地涌向最高法院,最高法院雖在個案中對羅伊案有所調整甚至不斷折中,但總體上仍然堅持了羅伊案的裁判規則,直到1992年另一個案件的到來,才極大地撼動了羅伊案,不僅女性的墮胎權大為收縮,連羅伊案的判決依據也被整體置換了。

1982年,賓夕法尼亞州制定了《墮胎控制法》,對女性的墮胎權施加了5個方面的限制,包括已婚婦女墮胎需要事先告知配偶、18歲以下的未婚少女墮胎需要征得監護人同意、墮胎許可與24小時等待期、所有墮胎手續須填寫相關報告并進行備案(在“緊急醫療”情況下可以不遵照上述要求)。

針對該法,賓州東南部計劃生育協會對賓州州長羅伯特·P.凱西提起訴訟,雙方在聯邦地區法院和聯邦巡回法院互有勝負,最終案件上訴到了最高法院,這就是1992年的“賓州東南部計劃生育協會訴凱西案”(Planned Parenthood of Southeastern Pennsylvania v. Casey,以下簡稱凱西案)。當時的背景是,主張推翻羅伊案的里根總統和布什總統先后任命了5位大法官,此時最高法院9位大法官中保守派占據優勢,有幾位大法官明確表示要推翻羅伊案,在許多人看來“生命派”這次穩操勝券。

然而,1992年6月29日最高法院的判決結果卻出人意料,9位大法官以5:4的微弱優勢維持了羅伊案的核心判決,但同時又對女性墮胎權施加了更為嚴格的限制,而且在說理和論證進路上也迥異于羅伊案。這份判決與其說是嚴重的倒退,不如說是重大的妥協,既安撫了“生命派”,又對“選擇派”有所交代。

在凱西案中,9位大法官的意見分為3派:布萊克門和史蒂文斯2位大法官持肯定立場,倫奎斯特、斯卡利亞、懷特和托馬斯4位大法官持反對立場,奧康納、肯尼迪和蘇特3位大法官則處于中間立場,并與布萊克門和史蒂文斯一起作出了肯定羅伊案的判決,達成了凱西案判決書的多數意見和主體部分。

華盛頓州州長杰伊·英斯利于2022年5月3日在西雅圖的公園舉行的集會上發表講話,表示華盛頓州仍將是一個支持選擇的州,婦女將能夠繼續獲得安全和負擔得起的墮胎。

紀錄片《推翻羅伊訴韋德案》(2018年)展現了羅伊訴韋德案在美國兩極對立中搖搖欲墜的處境以及墮胎權斗爭的政治化。

在聯合意見中,3位大法官開門見山:經過對羅伊案有關醫學研究和憲法問題上的考察,在遵循先例的司法原則下,宣布維持羅伊案的判決。具體而言,憲法與各項法律原則雖然都在與時俱進,但還沒到羅伊案的判決依據過時和失效的地步。羅伊案的判決一直遭到不少反對,但其所確立的規則對于墮胎問題依然適用,那就是女性的自由選擇權大于州對胎兒生命的保護。但隨后又長篇大論從3個方面對羅伊案進行了重大的修正和完善:

第一,對潛在生命的認識。凱西案距羅伊案已經將近20年了,在這期間科學技術和醫療水平都快速發展,使得胎兒離開母體存活的時間也提前了,這是判決的重要依據。也就是說,胎兒成活的時間提前,州政府進行立法干預的時間也隨之提前。

第二,推翻“3階段”劃分法。3位法官認為,“3階段”論錯誤地理解了孕婦權利的實質,也低估了州在保護潛在生命上的作用,因此主張州有權利在孕婦懷孕的整個階段進行干預,通過立法保護女性的健康和胎兒的生命。但州在進行立法規制時不能對女性墮胎權構成“實質性障礙”,尤其是在前3個月,州進行管理的目標要有利于婦女的自由選擇,女性依然有獨立的最后決策權。相比于羅伊案,最高法院在凱西案中確認了州政府有權在孕婦懷孕前3個月進行管理,這是重大不同。

第三,墮胎權屬于女性的個人自由。意見書指出:凱西案的一個關鍵詞是“自由”,憲法保護公民在婚姻、生育、避孕、家庭關系、子女教育等方面的決定,這些最為隱私和個人的決定事關個人的自由和尊嚴,受憲法第14條修正案的保護。女性是否選擇墮胎亦是其個人自由,憲法的承諾就是政府不得干涉。這可以說是凱西案與羅伊案最為根本的不同:在羅伊案中,最高法院主張墮胎權屬于孕婦的隱私權,是屬于憲法保護的一項基本權利,若侵犯了此項權利,法院會采用嚴格審查標準判定是否違憲;在凱西案中,最高法院認為墮胎權是女性的個人自由,如果一項法案的目的或者效果對女性墮胎構成實質性障礙,就形成了“不當負擔”,在進行司法審查時通常會采用較為寬松的理性標準,對女性墮胎權的憲法保護顯然打了不少折扣。

意見書最后一部分對賓州《墮胎控制法》的5個方面根據實質性障礙和“不當負擔”標準一一進行了詳細說理,只認定了“已婚婦女墮胎需要事先告知配偶”這一項侵犯了女性的墮胎權。理由在于,如果妻子把墮胎決定告知配偶,可能會有以下危險:丈夫向公眾公開、在孩子的監護權上或離婚時尋求報復、對其進行心理恐嚇或者情感傷害、虐待孩子、斷絕母親和孩子的經濟來源等,這些危險不僅會讓女性墮胎更加困難,更會給墮胎帶來實質性障礙。

相比于羅伊案,“生命派”在凱西案中取得了一定的勝利,但羅伊案的核心判決依然未變,女性在很大程度上還是可以選擇墮胎。在凱西案后,墮胎案件持續涌向最高法院,兩派在漫長的拉鋸戰中互有勝負,但勝利的天平似乎逐漸向“生命派”傾斜,尤其是多布斯案判決意見草案的泄露,更釋放出了強烈的信號。但羅伊案最終能夠被推翻嗎?

托克維爾的《論美國的民主》中有一句廣為人知的論斷:“在美國,幾乎所有的政治問題遲早都會變成司法問題。”的確,無論是種族歧視、經濟壟斷還是總統選舉等問題都可以在法庭上得到解決,這就是美國社會的“政治司法化”制度。但不可否認的是,美國也出現了愈演愈烈的“司法政治化”現象,尤其是在稅收、墮胎、同性戀、槍支管制等領域,不僅普通民眾日益分裂為旗幟鮮明的兩派,就連美國政治運作也深受影響,比如每屆總統選舉,所有總統候選人必須要對這些問題表明立場,以向選民交代、爭取選票。目前,民主黨屬于自由派陣營,共和黨處于保守派立場,兩黨政治也深刻形塑甚至支配了墮胎議題的走向。

在羅伊案中自由派大法官占據優勢,這也是羅伊案判決能夠賦予女性自由墮胎權的重要原因。到了凱西案,保守派大法官處于多數,雖然沒有像許多人預測的那樣推翻羅伊案,但也對墮胎權施加了更多限制。到了2022年,美國最高法院9位大法官中有6位是保守派大法官,自由派大法官僅占3席,推翻羅伊案的條件似乎已經成熟了。

而這次引起爭議的多布斯案,涉及密西西比州墮胎法案的合憲性問題,這份法案禁止孕期超過15周的女性在“非緊急醫療情況或胎兒嚴重畸形情況下”實施墮胎,即使遭到強奸或者亂倫致孕也不例外。在泄露出來的判決草案中,阿利托大法官寫道:“我們認為,羅伊案和凱西案必須被推翻。憲法沒有提到墮胎權,也沒有任何法律條款在間接保護這種權利。”而且,羅伊案“從一開始就錯得離譜”,推理“異常薄弱,并且該判決產生了破壞性的后果”,“現在是聽從憲法并將墮胎問題交還給民選代表的時候了,這是憲法和法治的要求。”

目前最高法院已經確認這份意見草案的真實性,但表示它并不“代表法院的決定或任何成員對該案問題的最終立場”。羅伊案是否一定會被推翻,不到判決公布的那一刻誰也說不好,就像曾經很多人以為凱西案也會被推翻一樣,結果還是遵照了先例。

可以預測的是,一旦羅伊案被推翻,美國社會將會更加對立和撕裂,“選擇派”與“生命派”也會繼續更加激烈的“持久戰”。至于最終會演變成什么結局,誰又能猜得到呢?就像羅伊案的當事人諾瑪·麥科威于1995年皈依了基督教,成為一名積極的反墮胎人士,而被告亨利·韋德則改換了門庭,從“生命派”轉投到“選擇派”的陣營。

(責編:劉婕)