五米三向對湖南省體育高考男生靈敏素質影響的實驗研究

儀威 郭穎穎

摘要:五米三向作為湖南體育高考必考項目之一,深受湖南省體育高考相關老師、學生的關注。靈敏素質作為基本身體素質之一,占據了非常重要的地位。良好的靈敏素質能使學生更好的掌握動作技術并在體育高考中獲得好的成績,這一直是湖南省體考的重點。實驗結果表明在經過四周的實驗后:1)實驗組在4*10米折返跑、立臥撐、十字變相跑這三項指標在實驗前后成績均有顯著提高。2)對照組在4*10米折返跑、立臥撐、十字變相跑在實驗前后均有提高,但是立臥撐沒有顯著性提高。3)實驗組比對照組在4*10米折返跑、立臥撐、十字變相跑這三項成績指標均有顯著提高,也就是說五米三向對于靈敏素質的提升效果顯著。4)五米三向能提高靈敏素質,但是也不排除其他訓練提高靈敏素質。

關鍵詞:五米三向;靈敏素質;體育高考

一、研究對象與方法

1.1 研究對象

本文章以五米三向對體育高考男生的靈敏素質的影響為研究對象。

1.2 研究方法

文獻資料法、專家訪談法、實驗法

1.2.1 實驗對象

在大通湖一中隨機抽取十名體育高考生并進行分組,即實驗組5人、對照組5人。學生的基本信息如表1所示,實驗組和對照組的平均身高分別是173.00和172.80,平均體重分別是66.40和62.60,對它們進行差異性檢驗得到p值均大于0.05,這說明實驗組和對照組的體重和身高不是影響實驗結果的因素。

1.2.2實驗時間

兩組進行為期四周的訓練,每周訓練五天休息兩天,實驗組在靈敏素質訓練采用五米三向練習,對照組采用傳統靈敏素質練習。

1.2.3 實驗場地

大通湖區第一中學籃球場

1.2.4 五米三項折返跑訓練內容

五米三項折返跑是從站立式起跑開始,在規定的跑到內完成,在各折回點完成急停、快起變向踩點的一種跑的形式,全程 30 米(分為 6 個 5 米跑段)。在運動過程中主要是由下肢肌群發力,上肢肌群協助發力,軀干肌群起到固定作用,能量的供應主要由 ATP-CP 供能和乳酸能供能系統完成。主要測試受試者在快速奔跑中急停、急起和快速奔跑中迅速變換身體姿勢和動作方向的能力,多年來一直是湖南省體育高考必考項目。

1.2.4 試驗過程

實驗前測試:在實驗開始前對全體被試者進行 4*10M 折回跑、十字變向跑、10 秒立臥撐這三項指標進行測試,并進行數據統計及 T 檢驗分析,保證實驗組與對照組3個測試指標無顯著性差異,為研究的開展奠定基礎。 實驗控制:實驗組5名隊員每周3次五米三向練習,對照組5名隊員不參與五米三向練習,進行傳統的靈敏素質訓練,其他訓練內容相同。控制兩組各隊員的訓練地點、訓練時間、訓練強度是相同的,訓練強度是以心率值作為評價標準。為了能更好的觀察實驗對象,避免比賽效應的發生,同時也增加實驗的信度和效度,盡量排除其他一切干擾因素,做到有效的控制實驗的進行。實驗過程中,這10名隊員除特殊情況請假不能參加訓練外,都完成了這4周訓練,每周一至周五下午訓練,其中周二和周五穿插 2 次五米三向練習,每次 25分鐘。

2實驗組與對照組對比分析

2.14*10米折返跑在實驗前后實驗組和對照組自身成績的對比

通過這段時間的訓練對照組的平均成績提高了0.614。分別對實驗組、對照組進行差異性檢測都得出P<0.05,即它們在實驗前后存在差異,也就是說明在通過一段時間的練習,實驗組和對照組在4*10米折返跑成績都有一定的提高。

2.2 試驗前后實驗組和對照組十字變相跑自身成績對比

試驗前后對照組十字變相跑平均成績沒有太大的變化。對它們進行差異性檢驗,實驗組P<0.05,即說明實驗組實驗前后在十字變相跑成績方面有顯著差異。對照組P>0.05即說明實驗前后對照組在十字變相跑成績方面沒有顯著性差異。

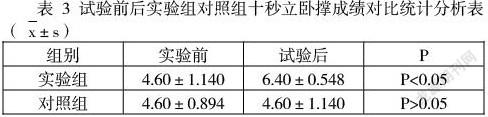

2.3 實驗前后實驗組與對照組十秒立臥撐自身成績對比分析

實驗前后對照組在十秒立臥撐成績方面沒有太大的變化,對它們分別進行差異性檢驗的出實驗組存在顯著性差異,對照組前后差異不明顯。

即說明五米三向對學生十秒立臥撐的成績提高效果比傳統練習號。

3 結論

3.1 經過為期四周的訓練,實驗組與對照組在4*10米折返跑的成績上有顯著的差異,實驗組的成績要優于對照組的成績,這說明五米三向練習對于提高學生的4*10米折返跑成績是有良好效果的。

3.2 經過為期四周的訓練,實驗組與對照組在十字變相跑的成績上有顯著差異,實驗組的成績要優于對照組的成績,這說明五米三向練習對于提高學生的十字變相跑成績是有良好效果的。

3.3 經過為期四周的訓練,實驗組與對照組在十秒立臥撐的成績上有顯著的差異,實驗組的成績要優于對照組的成績,這說明五米三向練習對于提高學生的十秒立臥撐成績是有良好效果的。

參考文獻:

[1]習鑫. 湖南省體育專業現行招生考試制度反思與優化研究[D].吉首大學,2017.

[2]蘇亮.大學生足球訓練的靈敏素質探析[J].鄭州鐵路職業技術學院學報,2009,21(01):83-84.

[3]劉同賞,余榮芳.靈敏素質及其訓練手段的研究[J].運動,2011(10):42+41.51DF5D51-E6AE-44C0-A7EA-AE9D4FCD2656