逆斷層錯動對隧道結構影響研究

徐同啟,李守剛

(蘭州鐵道設計院有限公司,蘭州 730000)

引言

隨著國家交通發展需要,尤其是西部大開發的推進,崇山峻嶺中的建設項目日益增多,復雜工程地質也漸趨普遍,而斷層破碎帶風險較高。隧道穿越斷層破碎帶會因地震或活斷層長期蠕滑錯動而引起結構發生嚴重破壞[1-2],影響交通工程的安全運營,故隧道工程遇到活斷層應以避讓為主。敦格鐵路闊克薩隧道地處祁連褶皺系阿爾金山斷塊的黨河南山—青海南山斷褶帶,穿越活動逆斷層,由于該斷層東西向延伸約84.5 km,線位繞行工程量過于巨大,故線路沒有避讓。為保證隧道在斷層錯動中免遭過大破壞,對隧道抗錯動設計與結構在斷層錯動中受到的影響展開研究。目前,主要采用的研究方法有快捷方便的數值模擬法和更具針對性的模型試驗法。

在數值計算方面,諸多學者開展了隧道在穿越斷層方面的研究。李學鋒等[3]借助ABAQUS軟件,依托棋盤石跨斷層隧道建立模型,根據隧道圍巖接觸壓力、襯砌最大軸力和襯砌塑性應變,尋找最優變形縫間距;孫禮超等[4]運用ANSYS軟件,對烏魯木齊1號線九家灣斷層帶進行分析,為隧道抗斷設計提供參考依據;王道遠等[5]以某跨斷層隧道為研究對象,基于其數值模型,對素混凝土與纖維混凝土結構的受力特性與抗錯效果進行比較分析;陳海亮等[6]利用數值軟件對跨斷層隧道襯砌的變形規律及損傷機理進行探索;張海龍[7]借助EERA軟件,對穿斷層地鐵設計進行研究;陳澤龍等[8]通過數值計算,以斷層帶塑性區預測隧道突水突泥時機;周佳媚等[9]以FLAC3D對某穿斷層隧道進行數值分析,通過調整斷層錯動量和地震波方向,著重研究地震作用下斷層錯動對隧道的影響。

在模型試驗方面,劉學增等[10-11]對斷層角度、位移、走勢展開室內試驗研究,探究斷層黏滑錯動對隧道結構的影響;王道遠等[12-13]通過室內模型試驗,研究逆斷層錯動下隧道結構縱環向應變與圍巖壓力變化規律并提出合理抗錯斷設防長度;徐前衛等[14]采用模型試驗與數值計算相結合的手段,以圍巖的受力變形為重點,對跨斷層隧道施工展開研究;李守剛[15]通過兩組模型對比試驗,對減震縫與減震層的抗錯動效果進行比較;孫飛等[16]借助模型試驗對烏魯木齊1號線受九家灣斷層帶錯動影響下的破壞展開研究。

盡管目前對穿越斷層隧道的研究已取得較多成果,但針對斷層兩側圍巖性質相差較大工況下采用柔性連接設計的研究卻較少,以闊克薩隧道為工程背景,以數值模擬與模型試驗相結合為手段,對斷層錯動時隧道結構影響變化進行深入探索,既能為該隧道的設計提供參考依據,也是對跨斷層隧道研究的補充。

1 工程概況

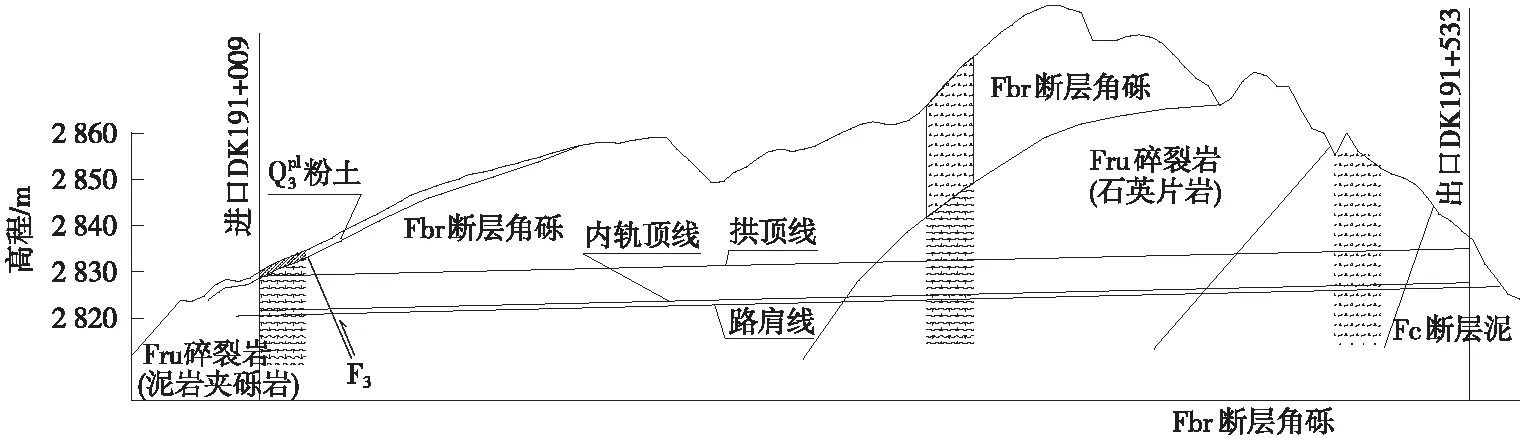

闊克薩隧道地處甘肅省酒泉市阿克塞縣,起訖里程DK191+009~DK191+533,全長524 m,最大埋深約55 m,為Ⅰ級單線電氣化鐵路。隧區地層由上到下依次為第四系上更新統洪積粉土、細角礫土和以斷層泥、斷層角礫、碎裂巖為主的構造巖。隧道于DK191+068處穿F3逆斷層,南盤為上升盤,Ⅳ級圍巖,出露震旦系長城組石英片巖;北盤為下降盤,Ⅴ級圍巖,出露第三系泥巖夾礫巖。該斷層為震旦系石英片巖地層逆沖到上第三系泥巖夾礫巖之上,致使兩側圍巖差異較大。斷層為全新世活動斷層,有明顯活動痕跡,未來100年有發生地震錯動的可能,預測突發豎直向錯動量為2.8 m,斷層兩側強烈擠壓,近東西向展布,傾角48°~75°,隧道穿斷層縱斷面見圖1。

圖1 隧道穿斷層縱斷面示意

借鑒以往穿斷層隧道設計的成功經驗,初步考慮對闊克薩隧道采用以下加強措施:①設置柔性接頭作為減震縫;②加固圍巖;③設置減震層(緩沖層);④超挖設計。本次主要驗證對該隧道結構每12 m為一節段設置減震縫設計的抗錯動效果。

2 數值模擬

2.1 三維模型

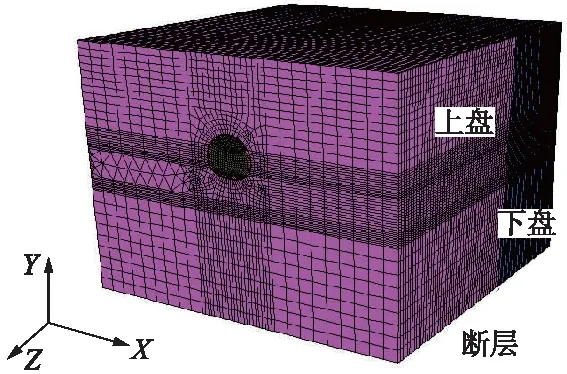

隧道穿斷層處埋深14 m,模型斷層面角度取最不利值75°。模型尺寸為:縱向(z軸)以斷層面與隧道交叉處為中心前后各取55 m,水平向(x軸)以隧道外輪廓線向外3倍洞徑為左右邊界,豎直向(y軸)范圍取斷層頂至隧道底下3倍洞徑處,即110 m×70 m×65 m。采取模型下盤為固定盤,上盤為上升活動盤對逆斷層活動進行模擬。下盤除頂面為自由,其他面均施加法向位移約束;上盤底面與前端面采用位移速率邊界,頂面為自由,兩側面均施加水平向位移約束,三維模型如圖2所示。

圖2 隧道三維模型

2.2 計算參數

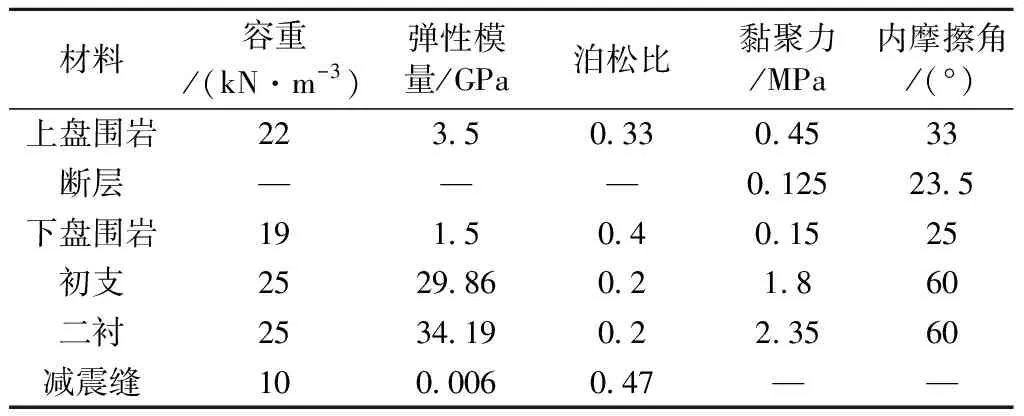

隧道圍巖、初期支護、二次襯砌結構及減震縫均采用實體單元來模擬,圍巖選用Mohr-Coulomb本構模型,初期支護、二次襯砌結構和減震縫的填縫材料均采用Elastic本構模型,斷層面采用Interface單元模擬。根據工程勘測資料、試驗數據與相關規范并結合等效計算,具體物理力學參數見表1。

表1 數值模型材料參數

2.3 計算結果及分析

考慮到篇幅有限,本文從結構應變入手,對斷層錯動影響進行研究。定義α為斷層錯動影響系數,且

α=(β′-β)/β

(1)

式中,β為斷層錯動前的初始應變值;β′為斷層錯動后的應變值。

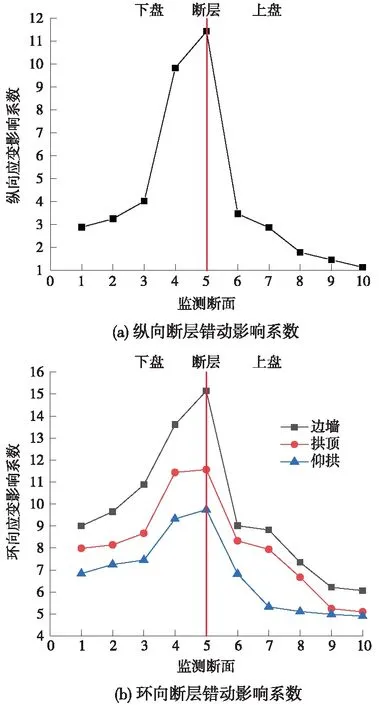

圖3為隧道結構設置減震縫與未設置減震縫兩種工況下,隧道縱、環向斷層錯動影響系數對比。

圖3 隧道縱、環向斷層錯動影響系數

由圖3可知,隧道結構在設減震縫后,縱、環向斷層錯動影響系數均大幅度降低,說明結構抗錯動能力得到較大提高。其中,邊墻處最大縱向影響系數由17.64降低為10.03,降幅達43.14%;最大環向影響系數由19.04下降為11.81,降幅為37.97%。鄰近斷層范圍內,同樣距離情況下,設減震縫的斷層影響系數降低較快,消能減震作用明顯,影響范圍主要集中在距斷層18 m(約2倍隧道洞徑)范圍內。

各處最大影響系數均出現在與斷層相交附近,其中又以邊墻處受影響最為嚴重,拱頂次之,仰拱最小。從斷層兩側看,下盤斷層影響系數降低較慢,大于距斷層相同距離的上盤,說明斷層錯動對下盤影響更大。因此,當斷層兩側圍巖差異較大時,巖性較差盤的隧道邊墻要特別注意,應對設計參數進行加強,與文獻[17]比較可知,在逆斷層錯動中,隧道在圍巖弱的盤比隧道在上升盤受到的影響會更大。

3 模型試驗

由數值模擬可知,減震縫設計抗錯動效果顯著,以下通過室內模型試驗進行驗證。

3.1 試驗裝置

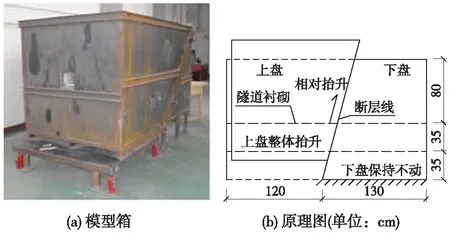

試驗裝置如圖4所示,由升降系統、支撐系統與監測系統共同構成。模型箱底部由可以活動的左盤和固定右盤組成,借助千斤頂對左盤升降進行控制。為降低模型箱對隧道結構邊界效應影響,方便保證模型箱與隧道結構的比例,最終確定模型箱尺寸為2.5 m(長)×1.5 m(寬)×1.5 m(高)。

圖4 試驗裝置

3.2 相似材料

由闊克薩隧道的實際工程情況與室內試驗所能達到的條件確定幾何相似比為30,基于相似定律推出模型各參數的相似比,見表2。

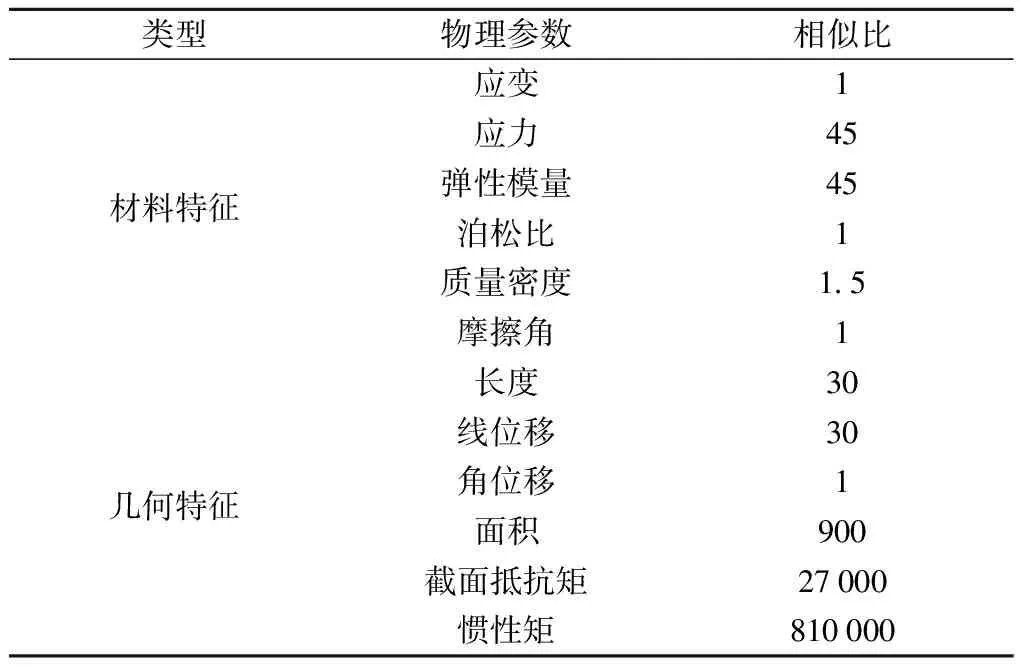

表2 各物理量相似關系

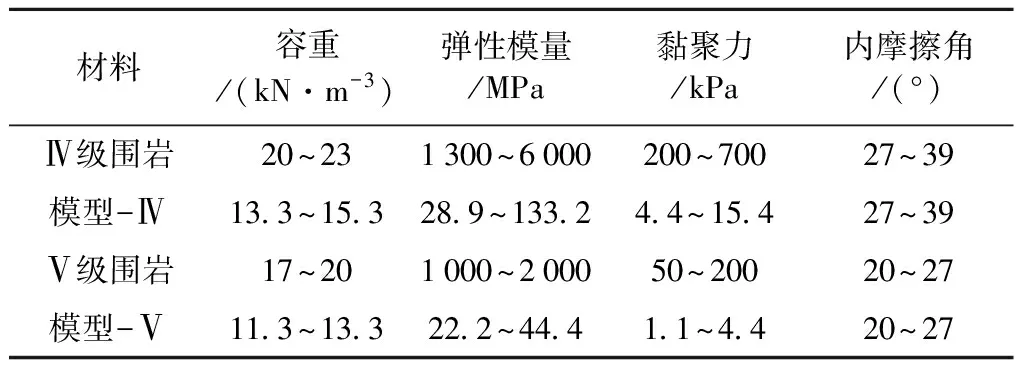

斷層處隧道上下盤圍巖性質差異較大,根據現場物理力學參數試驗與TB 10003—2016《鐵路隧道設計規范》[18]確定斷層兩側Ⅳ、Ⅴ級圍巖參數的取值,根據相似比算出模型材料參數值,見表3。

表3 圍巖與模型材料參數

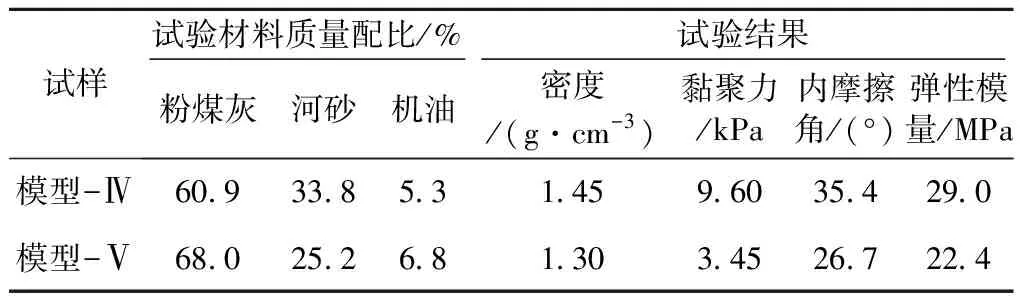

在參考相關文獻[19-20]的基礎上,經過1個多月的試驗與篩選,得出圍巖相似材料的最佳配比,見表4。

表4 圍巖相似材料配比

斷層破碎帶通常用黃砂模擬,但由于該斷層模型上下盤圍巖差異較大,PVC板方便隔開,且用兩層PVC板中間涂黃油可以很好地模擬斷層錯動,滿足試驗需求。

隧道結構支護方式為復合式襯砌,選用石膏進行模擬,制作模型時將初支與二襯綜合考慮,膏水比為1.55∶1,彈性模量為744.4 MPa。隧道各段襯砌則通過5 mm厚天然橡膠條連接,起到模擬減震縫作用。制作后模型見圖5。

圖5 隧道模型

3.3 量測內容

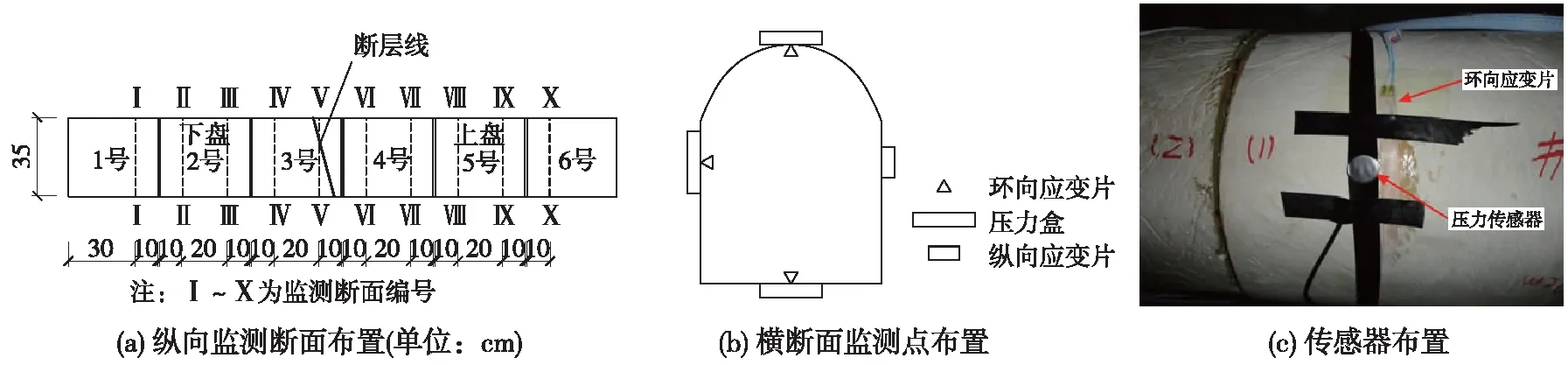

隨著抬升上盤模擬逆斷層錯動,對隧道結構受力變形情況進行量測,并與數值計算結果比較,驗證抗錯動效果并確認最不利位置。模型試驗共設置10個監測斷面,均位于減震縫10 cm處,每處斷面拱頂、仰拱與左邊墻處布置環向應變片和土壓力盒,縱向應變片則設置在右邊墻處。本次試驗所使用的測試元件為B×120-8AA型電阻應變片、0.5 MPa微型壓力傳感器及動態應變采集儀。量測具體布設情況如圖6所示。

圖6 量測布設

將斷層百年豎向預測錯動量2.8 m通過相似比30換算得9.33 cm,即試驗中上盤豎向設計移動量為9.33 cm。待填料、埋設隧道結構、布置測試傳感器后,利用上盤底座下的千斤頂同步抬升9.33 cm,以百分表對位移量進行量測控制。

3.4 試驗結果及分析

3.4.1 隧道結構應變分析

圖7為各量測處縱、環向斷層錯動影響系數,與圖3數值計算結果反映的變化規律較為吻合。縱、環向影響系數均在與斷層交界處達到最大,隨著遠離斷層,影響系數降低較快;從整體變化波動來看,斷層錯動對下盤的影響大于對上盤影響,對環向應變影響大于縱向應變,對邊墻影響大于拱頂及仰拱,但邊墻、仰拱與拱部三者影響線形態基本相似,強烈波動段的范圍較為接近。

圖7 縱、環向斷層錯動影響系數

需要說明的是,相較于理想狀態的數值模擬,模型試驗實際在量測中會受到各種因素影響,雖然試驗量測值略小于數值計算值,并非完全吻合,但所揭示的影響系數變化規律基本一致,驗證了數值模型與室內試驗模型的可靠性。

3.4.2 隧道結構破壞情況分析

通過破壞程度與特征對模型試驗中隧道結構逐一進行分析,與斷層相交的3號節段破壞最為嚴重,但與未加入減震縫模型試驗的破碎結果相比[10],隧道整體保持了完整性,可見減震縫的加入讓隧道結構抗錯動性能有了很大提升。

3號節段破壞情況如圖8(a)所示,寬1 mm的縱向裂縫沿著拱頂貫穿整個3號節段,并在與斷層相交處延伸出一條至拱腳的斜裂縫;兩側邊墻較大部分發生縱向斷裂,拱腳到墻角范圍發生錯位,為破壞最嚴重部位;仰拱出現一條0.5 mm“V”形環向裂縫,環向貫穿仰拱。

2號節段破壞特征與3號節段較為相似,但破壞程度降低較大,如圖8(b)所示。寬0.5 mm的縱向裂縫沿著拱頂貫穿整個2號節段,并在拱頂中部延伸出一條長7.5 cm的斜裂縫;右邊墻墻腰為一條1 mm縱向裂縫,兩側墻腳各出現一條1 mm貫穿整段的縱向裂縫。仰拱也出現了一條0.5 mm“V”形環向裂縫。

4號節段較3號節段的破壞程度降低更大,如圖8(c)所示。拱頂中部僅產生一條寬0.5 mm、長8 cm縱向裂縫;右邊墻墻腰有一條1 mm的斜裂縫,兩側墻腳各出現一條0.5 mm貫穿整段的縱向裂縫;仰拱未有裂縫產生。

圖8 隧道結構破壞情況

隨著上盤向上錯動,隧道整體發生向上的位移,而外覆土體對隧道向上的位移具有較強約束作用,使得隧道底發生上鼓變形,隧道頂發生擠入變形。由于墻腳部位是幾何突變點,應力集中現象明顯,且底板的上鼓變形使得墻腳位置形成較大彎矩,導致隧道邊墻底部出現了明顯的縱向裂縫乃至斷裂。此外,由于下盤內隧道結構發生整體向上的位移,只在斷層接觸面附近的相對位移較大,產生了部分斜向裂縫,其他部位由于減震縫的設置,削弱了襯砌間的相對位移,因此,環向裂縫較少。整體來看,與斷層相交的3號節段邊墻為最不利處。2號、4號節段的損壞程度降低明顯,減震縫保護作用顯著,下盤的破壞程度明顯大于上盤,與數值計算結果相符。

4 結論

通過分析逆斷層錯動下隧道結構的數值計算與模型試驗結果,二者互相驗證,揭示的規律較為吻合,主要得到以下結論。

(1)隧道結構在設置減震縫后,抗錯動能力得到較大提高,其中最大縱向影響系數降幅達43.14%,最大環向影響系數降幅為37.97%。

(2)斷層錯動對圍巖較弱的下盤影響更大,在逆斷層中,圍巖強弱比隧道是否處在上升盤的影響性更大。

(3)隧道與斷層相交處結構的邊墻破壞最為嚴重,為最不利處,拱頂次之,仰拱最小。