利奈唑胺聯合抗結核藥對耐多藥肺結核患者痰菌轉陰及病灶吸收情況的影響

鄧群,王彩紋,劉建鋒

江西省胸科醫院,江西 南昌 330006

肺結核(TB)多由結核分枝桿菌感染所致,近年隨著環境、生活習慣的轉變,該病呈逐年上升趨勢[1-2]。耐多藥肺結核(MDR-TB)指至少對異煙肼和利福平兩種抗結核藥產生較強耐藥性的類稱,多是由初期未規則使用抗結核藥物所致,具有較高的復發率[3-4]。MDR-TB 患者在經過常規抗結核藥物的多次治療后,痰菌轉陰較為困難,嚴重影響臨床轉歸,急需尋求更為快速有效的治療手段。MDR-TB 屬Ⅳ型變態反應,結核分歧桿菌侵入機體啟動巨噬細胞炎性反應,一方面生成大量的炎性細胞,另一方面打破抑炎因子與促炎因子間的平衡,從而導致嚴重的炎性反應[5]。利奈唑胺具有較強的抗菌活性,對于支氣管肺泡組織具有良好的滲透性,在治療MDR-TB 中取得了一定療效,但與常規抗結核治療方案聯用效果尚未可知。基于此,本研究分析了利奈唑胺聯合抗結核藥在MDR-TB 患者中的治療效果。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2018 年7 月至2020 年7 月江西省胸科醫院收治的60 例MDR-TB 患者,研究經江西省胸科醫院醫學倫理委員會批準。納入標準:經痰結核菌培養藥敏試驗或結核分枝桿菌耐藥突變基因檢測結果確診;胸部CT 影像學檢查支持肺結核病灶表現;伴有發熱、咳嗽、咯血等癥狀;臨床資料完整;患者知情同意。排除標準:神經系統紊亂者;重要臟器不良者;長期使用激素者;重度貧血者;本研究使用藥物過敏者。按隨機數字表法分為對照組(30 例)和觀察組(30 例)。對照組男17例,女13例;年齡(57.38±2.16)歲,年齡范圍23~74 歲;病程(13.76±1.48)個月,病程范圍7~25 個月。觀察組男18 例,女12 例;年齡(57.46±2.19)歲,年齡范圍25~76 歲;病程(13.79±1.52)個月,病程范圍8~26 個月。比較兩組一般資料,差異無統計學意義(P>0.05)。

1.2 方法

對照組予以常規抗結核藥治療:吡嗪酰胺片(沈陽紅旗制藥有限公司,國藥準字H42022005,規格:0.1 g)0.5 g/次,3 次/d;左氧氟沙星片(山東羅欣藥業集團股份有限公司,國藥準字H20073132,規格:0.2 g)0.6 g/次,1 次/d;丙硫異煙胺片(沈陽紅旗制藥有限公司,國藥準字H21022339,規格:0.1 g)0.2 g/次,3 次/d;鹽酸乙胺丁醇片(杭州民生藥業股份有限公司,國藥準字H33021602,規格:0.25 g)0.75 g/次,1 次/d。觀察組在對照組的基礎上加用利奈唑胺片(重慶華邦制藥有限公司,國藥準字H20193189,規格:0.6 g)0.6 g/次,1 次/d。兩組連續用藥6 個月。

1.3 觀察指標

(1)炎性因子水平:采集兩組治療前、治療6個月后清晨空腹靜脈血5 mL,離心獲取血清后,以酶聯免疫吸附法測定白介素-1(IL-1)、腫瘤壞死因子-α(TNF-α)、白介素-6(IL-6)。酶聯免疫試劑盒購自北京北方生物技術研究所有限公司,(國械注準20163402000);儀器選用賽默飛世爾酶標儀。(2)痰菌轉陰率:采集兩組治療1、3、6 個月的痰液標本,行痰結核菌培養檢查,結果為陰性則轉陰。(3)病灶吸收情況:明顯吸收,病灶吸收>50%;吸收,病灶吸收33%~50%;無效,病灶無明顯變化;惡化,病灶擴大。總有效率=明顯吸收率+吸收率。(4)不良反應:記錄嘔吐、頭痛等發生率。

1.4 統計學方法

選用SPSS 20.0 統計學軟件分析數據,計數資料用例(%)表示,采用χ2檢驗;符合正態分布的計量資料用表示,采用t檢驗;P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

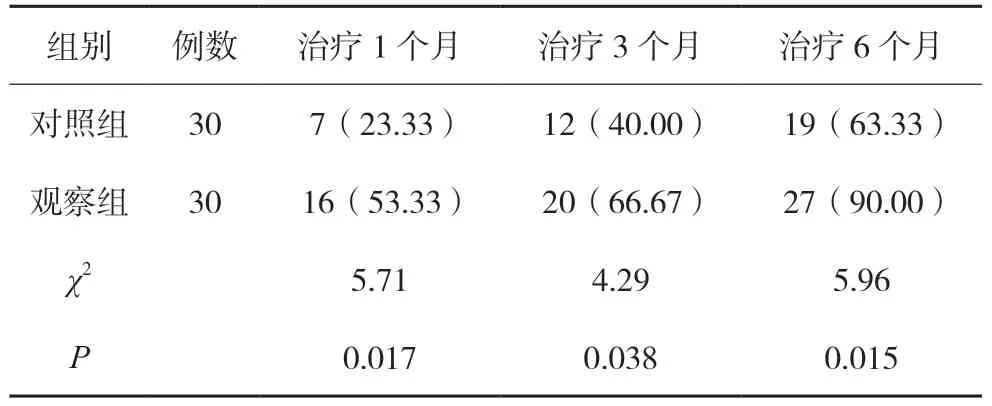

2.1 痰菌轉陰率

治療1 個月、3 個月、6 個月,觀察組痰菌轉陰率高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組痰菌轉陰率對比[例(%)]

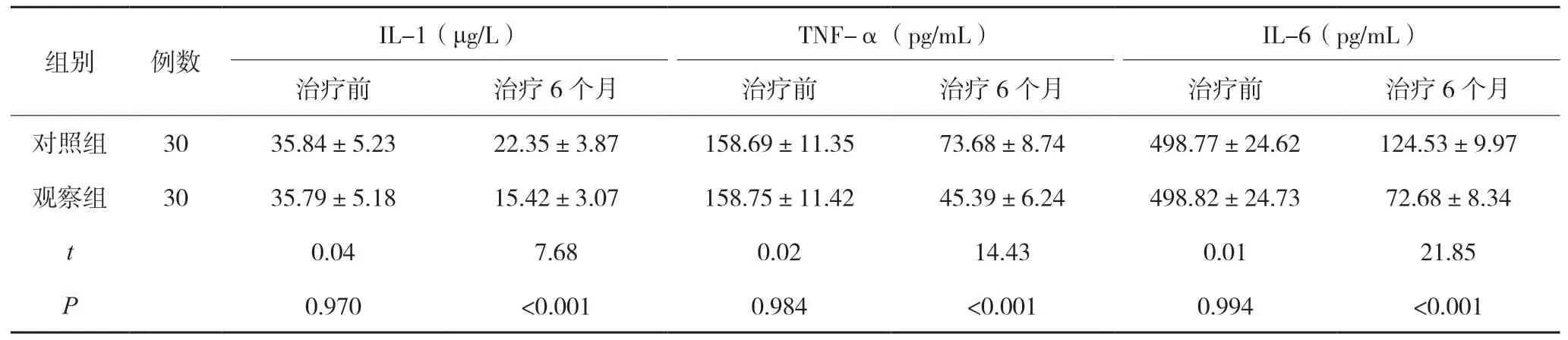

2.2 炎性因子水平

治療前,兩組IL-1、TNF-α、IL-6 相比,差異無統計學意義(P>0.05);治療6 個月后,觀察組IL-1、TNF-α、IL-6 低于對照組,差異有統計學意義(P<0.01)。見表2。

表2 兩組炎性因子水平對比()

表2 兩組炎性因子水平對比()

2.3 病灶吸收情況

觀察組治療6 個月后病灶吸收有效率高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 兩組病灶吸收情況對比[例(%)]

2.4 不良反應

對照組2 例嘔吐,2 例頭痛,不良反應發生率為13.33%(4/30);觀察組1 例嘔吐,1 例頭痛,不良反應發生率為6.67%(2/30)。兩組不良反應相當,差異無統計學意義(χ2=0.18,P=0.667)。

3 討論

TB 作為常見傳染病,多以咳嗽、胸痛、發熱等為主要臨床表現,不規則使用抗結核藥物、吸煙、營養狀況不佳、合并其他基礎疾病等因素均為其誘發因素。TB 具有病程長、治療效果緩慢等缺點,隨著病情進行性發展,會累及患者其他臟器,危及患者生命安全。現階段,臨床針對TB 主要以藥物進行對癥治療,以期清除病原菌,控制病情進展。

常規抗結核是由吡嗪酰胺片、利福平、異煙肼與鹽酸乙胺丁醇片共同組成的方案,四者聯合能夠有效抑制病原菌復制,改善患者臨床癥狀[6]。但隨著抗菌藥物的濫用,加之結核分枝桿菌的高耐藥性,使得耐藥菌株不斷增加,并呈復雜性、多樣化發展,進而造成MDR-TB 的發生[7]。MDR-TB 治療周期較長,病情遷延難愈,常規抗結核方案治療效果甚微,給患者及其家庭乃至社會造成重大負擔,故更為科學有效的治療方案成為臨床研究重點[8-9]。本研究結果顯示,治療后觀察組IL-1、TNF-α、IL-6 低于對照組,痰菌轉陰率、病灶吸收有效率高于對照組,且不會增加不良反應,提示利奈唑胺聯合抗結核藥在MDR-TB 患者治療中效果確切,可有效抑制機體炎性反應,促進痰菌轉陰和病灶吸收。IL-1、TNF-α、IL-6 是具有強大促炎活性的細胞因子,可促進炎性細胞聚集、介導炎性反應,加重組織損害,而MDR-TB 患者機體內上述因子水平均顯著高于正常人[10]。經治療后,IL-1、TNF-α、IL-6 水平顯著降低,分析原因認為利奈唑胺屬細菌蛋白質合成抑制劑,通過作用于細菌50S 核糖體亞單位,抑制功能性70S 始動復合物形成,從而降低細菌蛋白質合成率,以此發揮抗菌效果,有利于糾正抑炎因子與促進因子失衡狀況,減輕炎性反應,促進痰菌轉陰。同時,利奈唑胺能夠顯著覆蓋增殖期的結核菌群,從而加快病灶吸收。利奈唑胺經口服有較好的吸收效果,且不受藥量影響,具有穩定的藥效濃度,可持續抑制病原菌生成,進一步促進痰菌轉陰與病灶吸收[11-12]。另外,利奈唑胺可單獨發揮藥效,與其他藥物聯用不會產生交叉耐藥情況,最大程度發揮殺菌效果。兩組患者在治療期間出現少量不良反應,但無需治療均可自行緩解,提示利奈唑胺安全性較高。

綜上所述,利奈唑胺聯合抗結核藥可抑制MDR-TB 患者機體炎性反應,加快痰菌轉陰與病灶吸收,且不會增加不良反應,安全可靠。