創設生成性課堂 促進學生創造性思維發展

朱興國

(江蘇省徐州市第三十一中學,江蘇 徐州 221000 )

在布盧姆教育目標認知分類中,創新思維被認定為高階思維之一,而且還位于認知層次的最頂層。高階思維能力的培養,需要高階學習活動予以支持。[1]因此,為培養學生的創造性思維能力,應該設計與其相對應的課堂教學過程。

充滿生成性的課堂可有效培養學生的創造性思維,在課堂教學的整個過程中物理知識不是由教師直接給出,而是學生在教師的引導和幫助下從情境中發現問題,經過必要的思考和探究過程,建構概念、發現規律。這其中包含情境引發問題、物理實驗的設計與演示、板書與PPT課件的配合等環節,現結合教學實踐對各環節生成過程及其對創造性思維的提升作用進行闡述。

1 創造性思維的“起點”:創設情境,引發問題

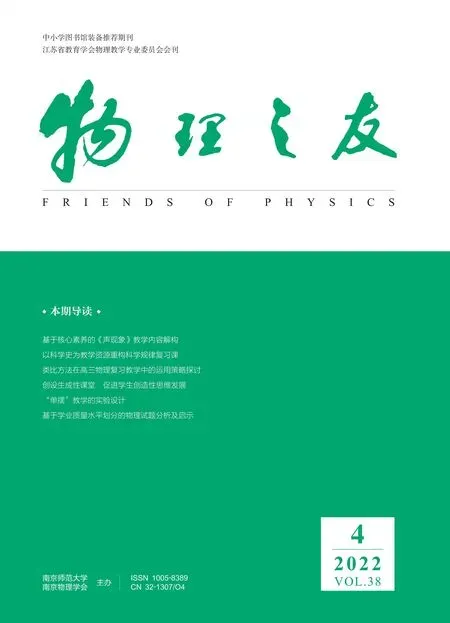

好奇是學生的天性,利用這個心理特點可以激活學生的思維,所以教師在課堂教學中創設情境,引發問題,讓學生進入到主動思維的狀態中來,表1展示了“光的色彩和顏色”教學中的情境創設、師生活動。情境為學生與教室中特別熟悉的場景相關,學生也很容易回答問題1,根據眼中看到的來回答就可以。但將多次的回答綜合在一起后,對于問題2學生就不易回答了。問題自然深入到學生的大腦中,刺激大腦活動。本節課研究的課題自然從中生成,讓學生感到既熟悉又陌生,熟悉會讓學生感覺研究沒有那么難,陌生又會激發學生的好奇心和求知欲,創造從何而來?從身邊就可以,在習以為常的現象中提出新的問題,從而引發學生的思考。

表1

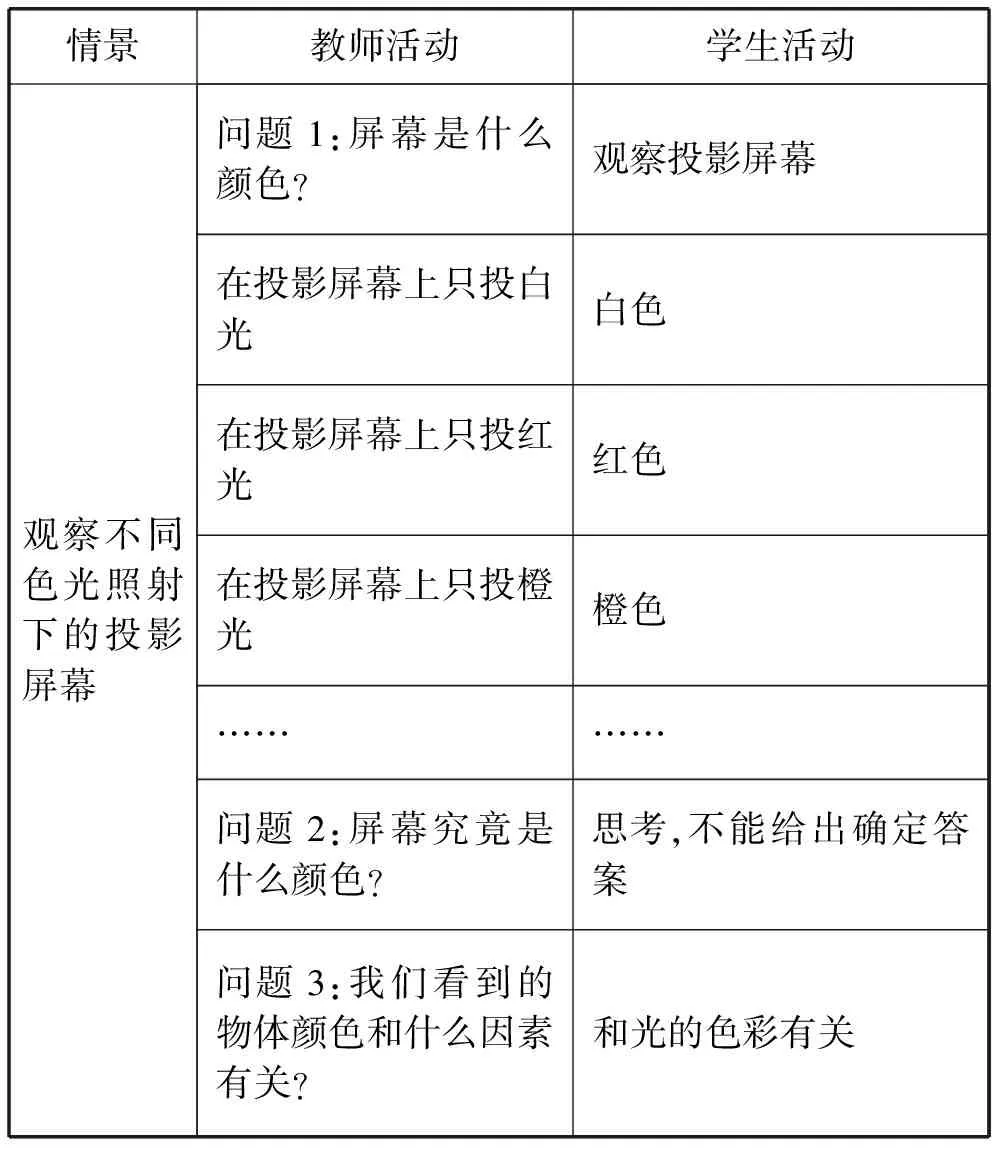

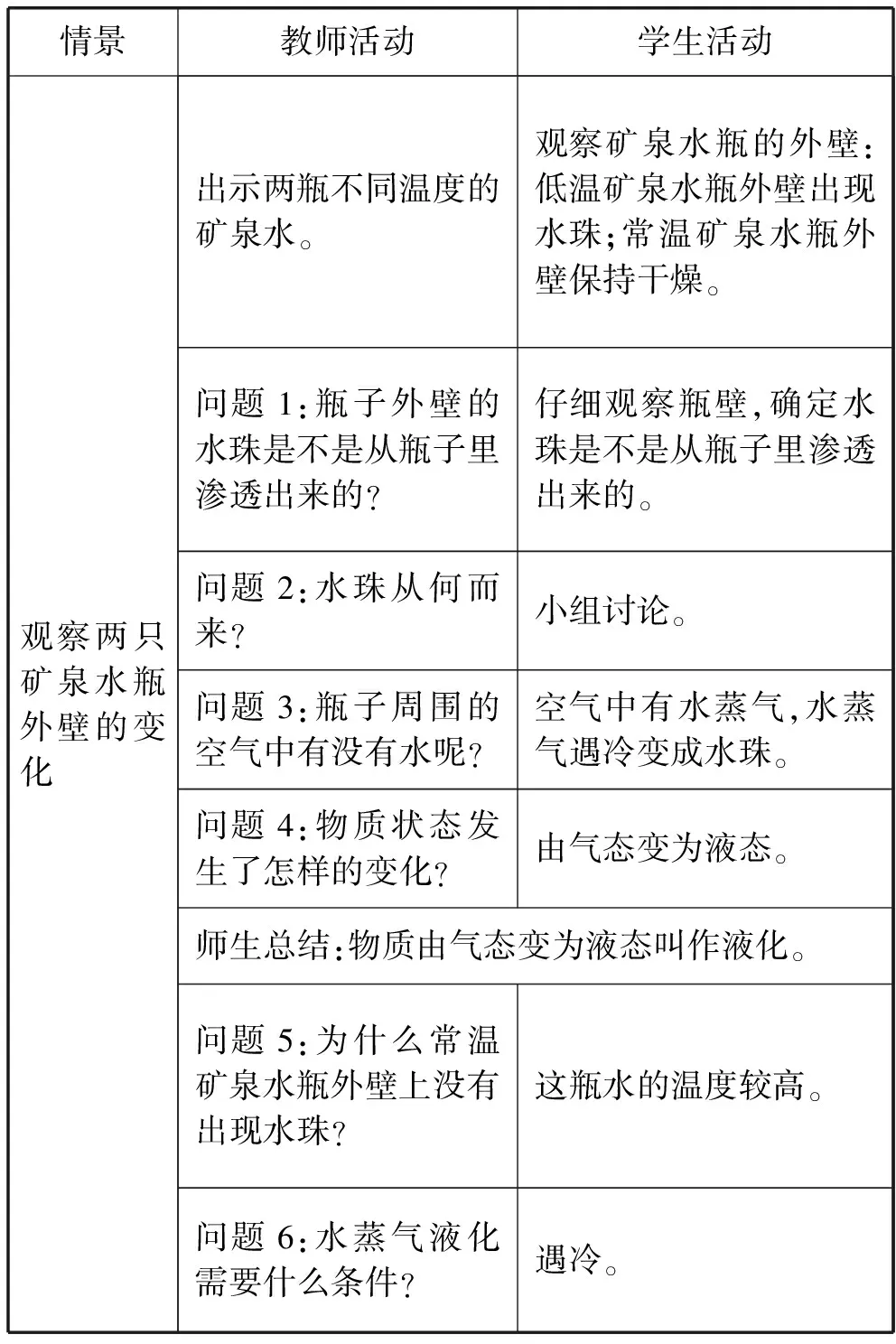

表2、表3為“液化”和“凝華”教學中的情境創設、師生活動,課堂情境都是利用生活中常見物品上的不同變化,通過對比來生成問題,引發學生思考。“凝華”的情境是“液化”情境的延續,學生運用相同的思維方法審視不同的物態變化,使學生對于周圍事物有了更深層次的認識,感受到生活中處處有物理,創造性思維隨時可以啟動,探索隨時都在發生。

表2

表3

2 創造性思維的“動點” —— 物理實驗中的生成過程

美國教育家薩蒂指出:“創造的過程涉及兩種思維:發散和收斂。”創造過程只有發散是不夠的,當一個人以得到解決方案為目標思考問題時,會收斂性地思考問題,視角從較廣泛的范圍逐漸縮小、聚焦于某個細節,并通過對較熟悉的問題進行聯想,潛意識開始對問題的獨立思考發揮作用,提出新的可能,解決難題。[2]

在教學中,物理實驗既是學生物理學習的主要內容,更是主要的學習方式。每個實驗都是為了解決問題而存在,不論是觀察演示還是動手操作,學生都會在教師的引導下參與到問題解決中來,思考并試圖解決遇到的難題。例如,實驗操作步驟的生成和演示實驗中現象的展現都是思維活動啟動后的“熱動”行為過程。

2.1 實驗操作步驟的生成

教材中所涉及的學生實驗往往會直接給出操作步驟,學生按部就班地根據步驟進行操作,以完成實驗。但學生經常會出現實驗做了上一步忘了下一步的情況,究其原因是學生對實驗要解決的問題不明確。學生不清楚實驗為什么這樣設計,實驗步驟為何這樣編排。在教學實踐中,要采用生成的方式組織教學,讓學生思維動起來,表4呈現了“水的沸騰”實驗操作步驟的生成。

表4

步驟一是對于一個具體事件中諸多細節進行提煉的過程,學生會在大腦中對生活經驗進行梳理和篩選,使本次實驗的目標逐漸清晰。

步驟二確定實驗觀察內容和操作方法,需要學生發揮的想象力。如對于“問題1:水沸騰需要吸熱嗎?”就需要學生思考:“怎樣操作才能看出水在吸熱?”吸熱過程是人眼難以直接觀察到的,學生會聯系生活經驗中水沸騰時的景象,灶臺火力較大時,鍋里的氣泡多;火小時,氣泡少;火熄滅,水停止沸騰。在教學過程中,采用反證的方法,設計在水沸騰過程中,刻意熄滅酒精燈,停止加熱,觀察水是否沸騰,由此判斷沸騰過程的吸熱情況。想象力其實都是人在特定的時間將大腦在日常學習和生活中存儲下來的信息,或變換或遷移,進而展現出來。課堂中給學生留出展現的機會,鼓勵學生主動改造、變換大腦中的信息和身邊的物品,學生的創造力自然會得到提升。

步驟三引導學生自主制定實驗步驟,學生根據每項操作的特點,以提高實驗效率為目標,編排合理的操作順序。學生在生活中,大部分的時間和活動都是被家長和老師安排好的,對于完成一項任務缺乏必要的思維準備。在編排的過程中,學生會根據生活經驗對各項操作進行推演,發現它們之間的聯系,不斷將這些單獨的操作進行組合、對比和調整,最終得到最佳方案,這就是一個發現和創新的過程。

2.2 演示實驗中的生成

教材中演示實驗的主要目的是讓學生觀察實驗現象,但是很多的現象發生得很快,學生很難觀察到變化發生的細節。這種情況就類似于我們在現場看表演和比賽,不如在電視屏幕前看得細致,因為電視轉播有多個角度,還可以慢動作反復播放。所以教師在進行實驗演示時需要盡可能將現象的生成變化過程清晰地展現在學生面前。

如在演示光的色散實驗時,將光屏的位置擺放在距離三棱鏡較近的位置,引導學生觀察到光經過三棱鏡后改變了方向,在光屏上形成一條較亮的白色光帶。

教師將光屏逐漸遠離三棱鏡,發現在原來白色光帶的上下兩側分別出現了紅色和紫色的光帶,但中間仍然是白色。再次拉遠光屏與三棱鏡之間的距離,光帶中央部分也逐漸出現多種色光。最后將光屏撤去,使彩色光帶直接投射到教室的白墻上,呈現出一個大尺寸的色散光帶。光屏遠離的速度要慢一點,在觀察完光帶中的色光后還可以用光屏從墻上將色散光帶接收下來,并逐漸靠近三棱鏡,彩色光帶中的色彩逐漸變化,最后又重新混合成白光。

學生觀察了多種色光的生成和還原過程,能使學生體會到:白光中含有多種色光,對實驗現象觀察的過程也是在大腦中建構知識圖景的過程,相比于直接呈現彩色光帶更能讓學生理解事物變化的過程。

自然科學研究都起步于觀察,教師在課堂上不僅要引導學生觀察現象的特征,更要讓現象的產生和變化過程深深印在學生的大腦中,以期經過獨立而理性的思考,得到新知,建構自己的知識網絡。

3 創造性思維的“展點”:板書與PPT配合使用

思維脈絡的梳理與展示可以結合PPT課件,而使學生的思維過程得到展現。在生成性課堂中PPT課件與黑板應該分工明確、相互配合(表5)。

表5

問題1:舞臺上經常用干冰制造白霧,以渲染氣氛。你知道這種白霧是怎么形成的嗎?

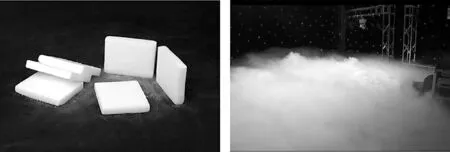

在PPT課件中可以展示干冰的圖片和舞臺上白霧的場景(圖1)以及所對應的問題。

圖1

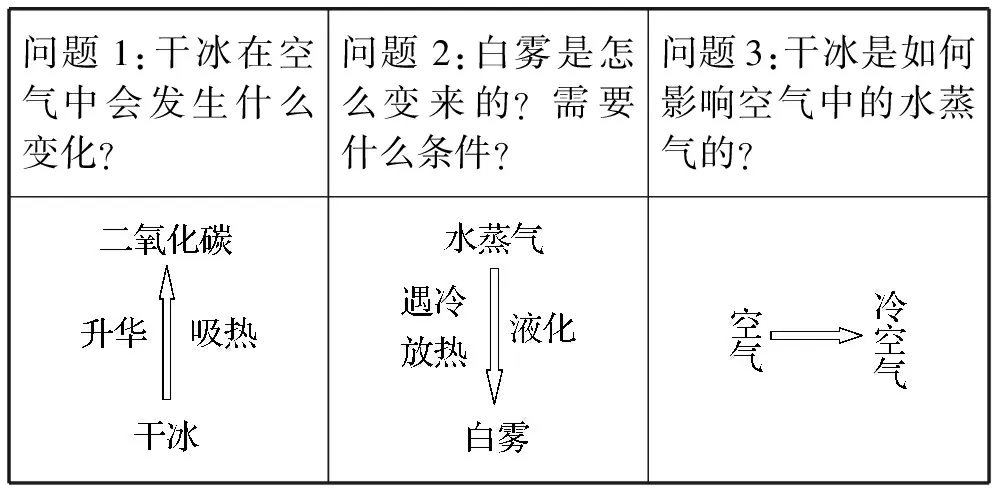

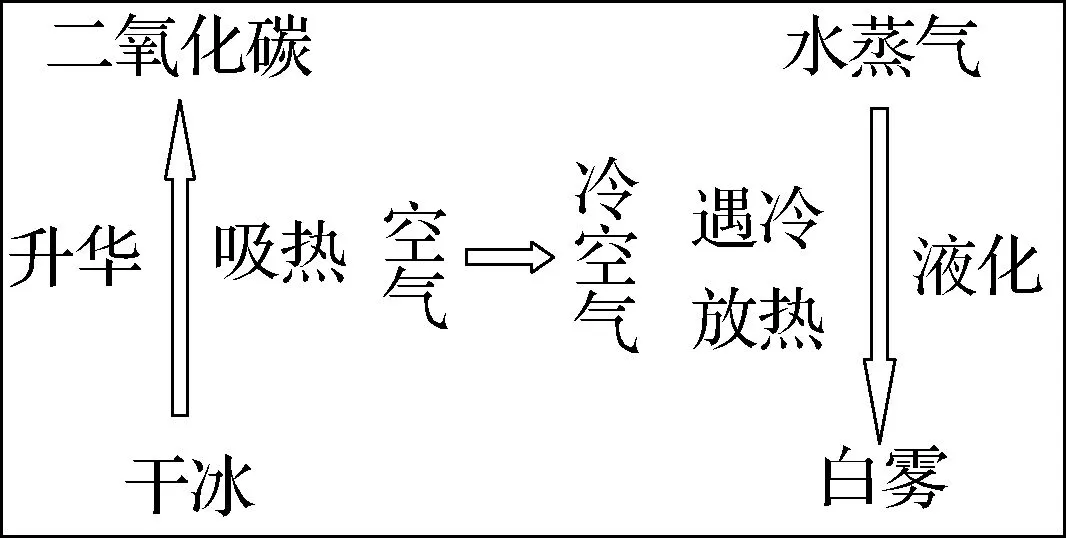

教師通過提問(表6),引導學生分析,并在黑板上記錄分析的過程,最后呈現出整體分析結構(圖2)。

表6

圖2

對具體問題尤其是復雜問題的分析整理是思維能力培養中的重要環節,復雜問題就是多個簡單問題的組合,在分析過程中首先要將復雜問題分解成多個簡單問題,其次逐個解決簡單問題,最后綜合各個簡單問題的結論,整理得出復雜問題的最終答案。對于這種多步驟的分析過程,人的大腦同時進行著兩項不同的工作,一是記憶已經推理出的內容,二是進行下一步邏輯推理。這種邊記憶、邊推理的狀態會使學生出現推出下一步忘記上一步的情況,所以在黑板上將思維過程用圖示方式記錄下來,會大大減輕學生思維的負擔,時時回顧、審視思維的生成脈絡,從而有效地降低復雜問題的分析難度,為解決復雜問題提供有力的保障。在分析、解決問題的過程中,學生的創造性思維能力也會得到提升。

4 結語

創造性思維能力的培養離不開創造發現的實際情境,在課堂中需要營造創造性的氛圍,引導學生參與其中,使學生感受創造的過程、應用多樣的科學思維方法、養成探索的習慣,提升他們的創造性思維能力,為其終身發展打好基礎。在日常教學中,學科知識既是教學內容也是教學媒介,將學科知識的教學過程設計為生成性的創造過程會更有利于學生創造性思維能力的發展。