毛澤東談赤壁之戰

羅胸懷

1906年春,毛澤東的父親毛順生將他送進了私塾,塾師是毛澤東的排房兄長毛宇居。這給他打下了較深的古文功底,他在《左傳》等典籍中看到了歷史興亡和戰爭勝敗的教訓。毛澤東逐漸對歷史產生了濃厚的興趣。毛宇居后來回憶道:“毛澤東那時最喜歡讀《三國演義》《西游記》等中國古典小說,當時私塾認為小說是雜書,不準學生看。因此,毛澤東總是偷著看,見我來了,就把正書放在上面。后來被我發現了,就故意多點書,叫他背,但他都背得出來。”

埃德加·斯諾在《西行漫記》中寫到了毛澤東對這段讀書生活的回憶:“我很小的時候,盡管老師嚴加防范,還是讀了《精忠傳》《水滸傳》《隋唐》《三國》和《西游記》。這位老先生討厭這些禁書,說它們是壞書。我常常在學堂里讀這些書,老師走過來的時候就用一本正經書遮住。大多數同學也都是這樣做的。許多故事,我們幾乎背的出,而且反復討論了許多次。關于這些故事,我們比村里的老人知道得還要多些。他們也喜歡這些故事,常常和我們互相講述。我認為這些書大概對我影響很大,因為是在容易接受的年齡里讀的。”

赤壁之戰是中國歷史上一次以少勝多、以弱勝強的經典戰役。毛澤東雖然沒有到過赤壁之戰發生地,但他自小就是一個“三國迷”,對于赤壁之戰以及相關歷史人物十分熟悉。

1947年6月中旬,毛澤東、周恩來率中央縱隊來到陜北田次灣。在閑談中,毛澤東談到了《三國演義》:“小時候我喜歡看《三國》,讀起來就放不下。有一天我忽然想到一個問題,怎么書里的人物都是武將、文官、書生,從來沒有一個農民做主人公?我納悶了兩年,種田的為什么就沒有誰去贊頌呢?后來我想通了,寫書的人都不是種田的人!”他接著說:“《三國演義》算我讀到的第一本軍事教科書吧。可也受了一點騙,許褚好像不得了。現在發覺算不得什么。我們警衛排的戰士都是種田的農民,我看哪個都比許褚厲害。關云長就不如我們的彭老總。”

1961年3月23日,毛澤東在廣州中央工作會議上說:“有人講我的兵法靠兩本書,一本是《三國演義》,一本是《孫子兵法》。《三國演義》我是看過的,《孫子兵法》當時我就沒有看過。”

毛澤東第一次在其軍事著作中談到赤壁之戰,是在《中國革命戰爭的戰略問題》中。這部著作分析了中國革命戰爭從小到大、以弱勝強的規律和特點,確定了在中國共產黨領導之下的紅軍戰爭的指導路線和戰略戰術,為抗日戰爭戰略問題的提出作了理論準備。

毛澤東在《中國革命戰爭的戰略問題》中提出“戰略退卻”,舉了春秋時期曹劌論戰的例子。他說:“中國戰史中合此原則而取勝的實例是非常之多的。楚漢成皋之戰、新漢昆陽之戰、袁曹官渡之戰、吳魏赤壁之戰、吳蜀彝陵之戰、秦晉淝水之戰等等有名的大戰,都是雙方強弱不同,弱者先讓一步,后發制人,因而戰勝的。”毛澤東精心研究過包括赤壁之戰等著名戰役,并從中吸取經驗教訓,根據敵我實力變化靈活采取以退為進、各個擊破等戰略戰術,帶領人民軍隊實現由小到大,以弱勝強。

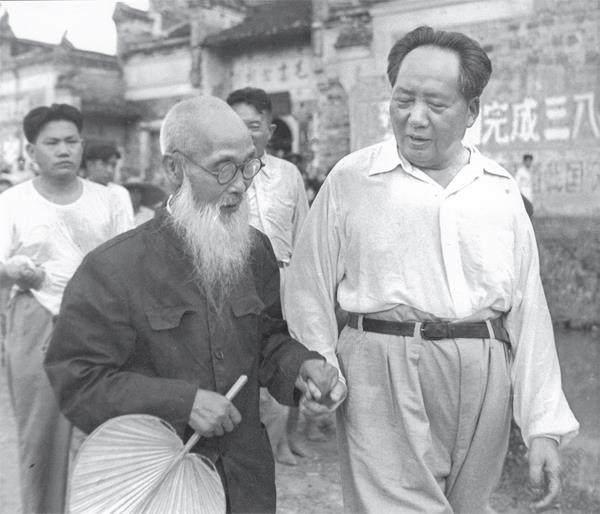

毛澤東和家鄉啟蒙老師毛宇居攜手而行

毛澤東根據中國歷史的大量事實,總結了中國共產黨領導的革命戰爭經驗,批判了片面地強調“先發制人”的觀點,并提出了“后發制人”的戰略。毛澤東在《中國革命戰爭的戰略問題》中寫道:“誰人不知,兩個拳師放對,聰明的拳師往往退讓一步,而蠢人則其勢洶洶,劈頭就使出全副本領,結果卻往往被退讓者打倒。《水滸傳》上的洪教頭,在柴進家中要打林沖,連喚幾個‘來’‘來’‘來’,結果是退讓的林沖看出洪教頭的破綻,一腳踢翻了洪教頭。”

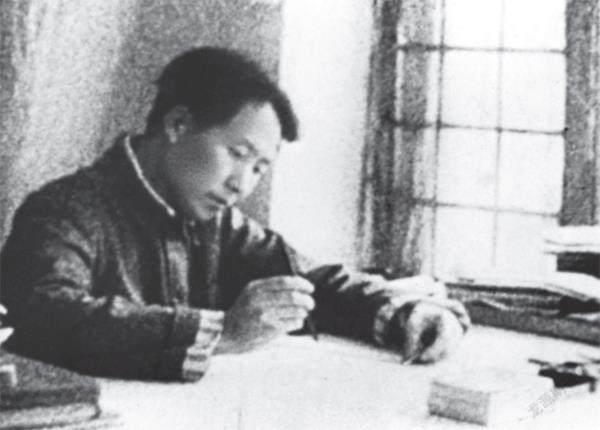

1938年,毛澤東在延安窯洞撰寫《論持久戰》

毛澤東再一次談到赤壁之戰是在其軍事著作《論持久戰》中。

1938年5月,全民族抗戰第10個月。在軍事上,一方面,日軍進攻勢頭兇猛,北平、天津、上海、南京相繼陷落,淞滬會戰失敗,徐州會戰失敗,武漢危急。另一方面,八路軍一一五師在平型關取得了抗戰以來的首場勝利,八路軍一二九師夜襲陽明堡戰果輝煌,國民黨軍隊取得臺兒莊大捷。在政治上,抗日民族統一戰線正式形成,國際社會反法西斯同盟也呈呼之欲出之勢。然而在思想層面上,卻是各種觀點林立。毛澤東決定把“為什么是持久戰”和“怎樣進行持久戰”的問題進行透徹的分析,以指導全民抗戰。

5月26日至6月3日,毛澤東在延安抗日戰爭研究會作《論持久戰》的演講,舉了很多戰役的例子,其中包括赤壁之戰。他認為,主觀指導的正確與否,影響到優勢劣勢和主動被動的變化,觀于強大之軍打敗仗、弱小之軍打勝仗的歷史事實而益信。中外歷史上這類事情是多得很的。都是先以自己局部的優勢和主動,向著敵人局部的劣勢和被動,一戰而勝,再及其余,各個擊破,全局因而轉成了優勢,轉成了主動。

毛澤東認為,將全局的劣勢化為局部的優勢,集中優勢各個擊破敵人,在戰爭史上屢見不鮮。毛澤東指導中國革命的重要法寶之一,恰恰是強調發揮主觀能動性,不為敵人整體上的優勢所嚇倒,指揮員要正確指導,要善于化全局劣勢為局部優勢,逐漸地積累戰果,以促成戰局整體上向有利于我方的轉化,從而導致戰爭的不同結局。

毛澤東兩次在自己的軍事理論著作中援引赤壁之戰這個戰例,闡明軍事理論問題,在《中國革命戰爭中的戰略問題》中,用來說明作戰雙方強弱不同,弱者先讓一步,后發制人,因而制勝的道理,闡明了戰略防御原則的重要意義。在《論持久戰》中,則用來說明指揮員的主觀指導的正確與否,影響到優勢劣勢和主動被動的變化,從而導致戰爭的不同結局。

新中國成立后,百廢待舉,特別是人才十分缺乏。20世紀五六十年代,毛澤東多次以赤壁之戰時的周瑜為例,強調要提拔青年干部。

1953年6月,毛澤東談到了任用青年干部的問題,他說:“要選青年干部當團中央委員。三國時代,曹操帶領大軍下江南,攻打東吳。那時,周瑜是個‘青年團員’,當東吳的統帥,程普等老將不服,后來說服了,還是由他當,結果打了勝仗……要充分相信青年人,絕大多數是會勝任的。”

1957年,毛澤東談及提拔青年干部時,又以周瑜為例說:“赤壁之戰,程普40多歲,周瑜20多歲,程普雖是老將,不如周瑜能干。大敵當前,誰人掛帥?還是后起之秀周瑜掛了大都督的帥印。”毛澤東接著說道:“孔明27歲成名,也未當過支部書記、區委書記嘛,也是個新干部嘛!赤壁之戰以前無名義,之后才當軍師、中郎將。古時候可以破格用人,我們為什么不可以大膽提拔?”

1964年3月20日,毛澤東在談話中再次提出:“現在必須提拔青年干部。赤壁之戰,群英會,諸葛亮那時才27歲,孫權也是27歲,孫策起事時只有十七八歲。周瑜死時才不過36歲,那時也不過30歲左右。魯肅40歲,曹操53歲。事實上青年人打敗了老年人。長江后浪推前浪,世上新人趕舊人。”

毛澤東講周瑜都是突出他的年輕有為,這同毛澤東主張放手任用新人的思想有關。他總是把目光投向青年,把希望寄托于青年,不斷向新的目標邁進。毛澤東認為,必須著眼于年輕人的培養、選拔和使用,才能使黨和國家事業永葆青春,永葆活力。

1958年11月21日至27日,中共中央政治局在武昌舉行擴大會議。會議在糾正人民公社化過程中“共產風”的同時,還討論了高指標、浮夸風的問題和1959年國民經濟計劃。

22日晚,毛澤東把時任《人民日報》總編輯兼新華社社長的吳冷西和秘書田家英找去談話,主要是談宣傳上要壓縮空氣、實事求是的問題。他特別提醒吳冷西說:“辦報的、做記者的,凡事要有分析,要采取實事求是的正確態度。”毛澤東向吳冷西、田家英問道:“你們看虛報好,還是瞞產好?”沒等他們回答,他又說:“我看瞞產比虛報好。沒有打那么多糧食,你硬是充胖子,虛報了產量,結果國家按報的產量征購,多購了過頭糧,受害的是農民。瞞產少報,當然也不好,但我很同情……瞞產了糧食還在,虛報了沒有糧食。虛夸危害很大。”

其間,毛澤東談及赤壁大戰中兵力的虛實:“天下事有真必有假。虛夸古已有之。赤壁之戰,曹營號稱83萬人馬,其實只有二三十萬,又不熟水性,敗在孫權手下,不單是因為孔明借東風。”毛澤東借用曹操兵敗赤壁的歷史典故來批評虛夸歪風,告誡做宣傳工作,都要頭腦冷靜,實事求是。

(責任編輯 崔立仁)