圖說小楷技法(三十六)

□ 劉小晴

第五章 小楷的意趣

書寫小楷,最要講究意趣。“意”是書法藝術中極為重要的美學范疇,它“取類萬象,囊括眾殊”,藝術內涵十分深刻,其“幽若深遠,煥若神明”,只可心悟、難以言傳。因此,要正確地理解和運用它并非易事。

“意”包含內容雖十分豐富,但主要包括兩個含義:一是作者在創作過程中的審美境界(立意),二是指流露在整幅作品中的精神境界(書意)。“意”在書法藝術中占有重要地位,是作者自身藝術個性的流露,是作品的靈魂,可以使本無生命的點畫變得富有活力,使原本只具物理性的東西顯得富有情趣。清錢泳《書學》中說:“一人之身,情致蘊于內,姿媚見乎外,不可無也,作書亦然。”

“意”與“法”構成書法藝術的兩個重要主體。書法藝術既是一種形學,又是一種心畫。它以筋骨立形,以神情潤色,形質得之于法而有據,性情得之于心而難名。古代書家字里行間流露出一種精神意態,其所產生的美感能使“玩之者無窮,味之者不厭”。可見,“意”即心法,是研究書法藝術更豐富內涵和更深刻本質的方法。藝術的真正價值并非單純的熟練技巧和功力,只有當形質和性情、法和意、形和神、理與趣處于一種和諧的結合時,才能孕育出藝術的風格。清蔣和《書法正宗》說:“法可以人人而傳,精神興會則人所自致,無精神者,書雖可觀,不能耐久索玩;無興會者,字體雖佳,僅稱字匠。” 若只具形質而無性情,只講法度而無意趣,是不能稱為“書家”的。因此從某種意義上說,有無意趣和性情,是區別“字匠”和“書家”的依據。

“意”是作者創作過程中的一種審美境界,稱為“意境”。它的產生和形成復雜而細膩,涉及一個人的天賦、氣質、人品、學問、理智、情感、見解、閱歷、經驗、好惡、癖嗜,并與之相應的社會、政治、經濟、文化和地域等因素的影響,在這些因素的影響下便產生了藝術家的藝術個性和審美理想。

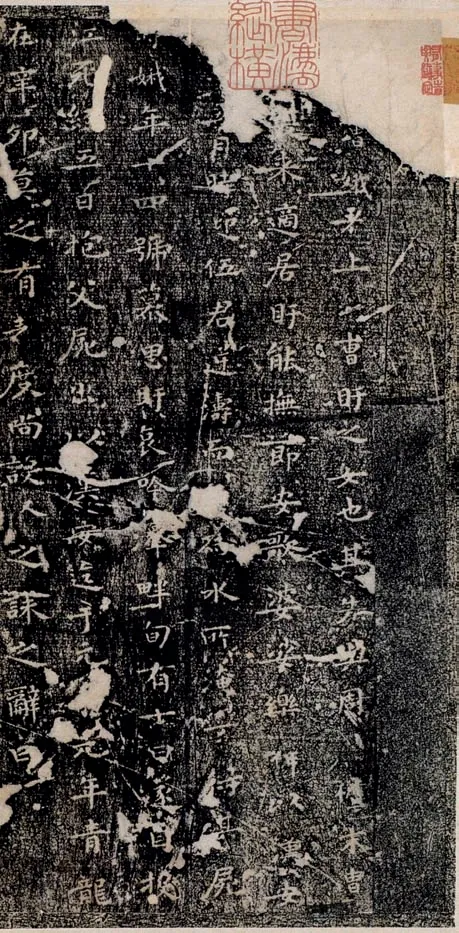

“意”又產生于作者對自然界的觀察、體味和領悟,凡自然界中的一切事物,包括動態的和靜態的,如山水、云霧、樹木、天地、日月、星辰、魚蟲、鳥獸、風雨、水火、霹靂、歌舞等,無不給書家以啟迪。相傳鐘繇寫小楷,取類萬象,“或橫畫似八分,而發如篆籀;或豎牽如深林之喬木,而屈折如鋼鉤;或如垂露,或似懸針,若鳥之形,如蟲食禾,若山若樹,若云若露”。清倪后瞻《書法秘訣》中說:“鐘書須玩其點畫,如魚,如蟲,如枯枝,如墜石,其旨趣在點畫間。”書寫小楷,法多于意,自文字由象形發展到以點畫為符號的楷書時,這種“意象”就表現得更為含蓄、隱晦。

意境是作者所追求的一種審美理想和藝術風格。作品富有風格,標志著書家藝術生命的成熟,如此才能在作品中注入自身強烈的藝術個性和卓越的藝術才華。然而,風格的形成十分復雜。首先,它離不開滋養它的大地,離不開蘊含豐富的民族傳統,每一個有志于書者都必須有強烈的民族自尊心,特別是書法藝術。其次,掌握圓熟的筆墨技巧和深厚的傳統功力是形成風格的基本條件。一個人的技巧愈熟,功力愈厚,手法愈多,就愈能把握自己,使自己的藝術個性和才能得到淋漓盡致的發揮,譬如藏鋒的含蓄,露鋒的精神,方筆的雄強,圓筆的蘊藉。此外,用筆的節奏和墨色的變化、筆力的剛柔強弱、結構的奇正參差、章法的疏密大小、體勢的動靜開合,往往與書法藝術中的氣韻、神采、性情、意趣有著十分密切的聯系。由此可知,風格的形成必以法為基。凡資性靈異,其落筆便有氣象者,若其恃才睥睨,放浪自恣,不肯在規矩法度上下功夫,則究心必淺。亦有資質愚鈍,雖窮年皓首,劬勞憔悴于點畫之間則每為法度所拘、執死法者,必損天機。清朱履貞《書學捷要》中說:“有功無性,神采不生;有性無功,神采不實,兼此二者,然后得齊于古人。”唐代的“經生”,正是被法所拘,所書小楷已無魏晉士人蕭散雅逸之氣。

可見,古人作書十分重視人品。“人品”不單指一個人的道德觀念,亦包含他各方面的文藝素養。古之書家,博學余暇,敏手于斯,自有一種清剛雅正之氣流露于字里行間。如王羲之風度高遠,人品雅逸,故其書平和簡靜而以韻勝;顏真卿忠義大節,故其書端莊雄偉,有凜然不可犯之色。可見,筆墨之道雖出于手,實根于心,立品便是第一關頭。

《孝女曹娥碑》拓片(局部)東晉·王羲之