羅聘:點綴公卿一布衣

□周時奮

1770年,即羅聘第二次進京的前一年,黃慎作為“揚州八怪”七位前輩中的最后一位與世長辭。這時,羅聘就像一把獨奏小提琴,在揚州畫派這曲燦爛的交響樂全奏高潮過去后,擔當起孤獨的尾聲獨奏者。盡管在第一次進京后,羅聘已在京城擁有較大影響,但他畢竟只是一個畫人、一位不登朝堂的布衣、一位寄住僧舍的外鄉人。這一感受,在他第二次進京時有了更為深刻的感受。因而,他此次采取了一種現實的態度——多掙些盤纏,早日回家。畢竟雙親在堂、兒女稚弱,他不能久留都門。他先是寫了一封信給鄉人汪雪礓,希望他能在自己離家的這段時間對家人有所照顧。此時,汪雪礓已經成為他們時常雅聚的小玲瓏山館的新主人。1755年山館主人馬秋玉逝世后,馬氏家族的產業也日益衰微,山館易主亦是早晚之事。

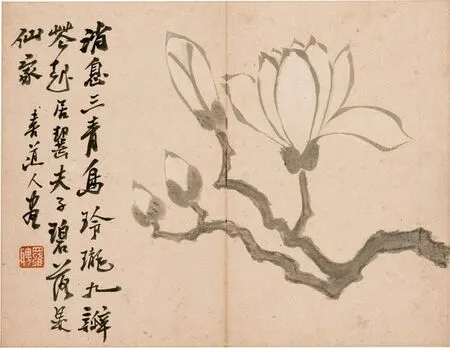

《花果圖冊·玉蘭》清·羅聘

1780年冬,羅聘回揚州后得袁枚之助到南京賣畫,還受邀為瓜洲育嬰堂理事,從事一些地方慈善事業。這個時間段大約在10年左右,他的主要精力一方面是進一步提高自己的畫藝,另一方面是培養子女,使他們在繪畫技藝上有更穩定的長進。這是一個以畫立家的門庭,此時的羅聘已經沒有了白蓮(羅聘之妻)初嫁時的風流倜儻,他要支撐起失去妻子后的生計。

1790年夏天,58歲的羅聘帶著次子允瓚第三次進京賣畫。允瓚字小峰,又號梅癡,憑此名大約也能判斷出他的藝術情趣不亞于父親。此次進京,父子依舊寄住僧舍。賣畫既靠技藝,又靠名氣,還得靠名人支撐、友人張羅。這時曾經贊助過自己的英廉已于7年前去世,對羅聘是一個不小的打擊。當年英廉的獨往園中堂懸掛過羅聘的畫,至今在京城豪門中仍有極大影響。因此,羅聘父子雖蕭寺賣畫,然而仍常有車馬盈門,名流不斷。鄰人也漸知這寺廟中所住上達公卿、廣連名門,非等閑之輩。這樣一待就是8年。這8年是羅聘生命的最后一次燃燒。他的朋友張問陶曾有詩句概括其晚年的景況:“流連赭墨雙篷鬢,點綴公卿一布衣。”

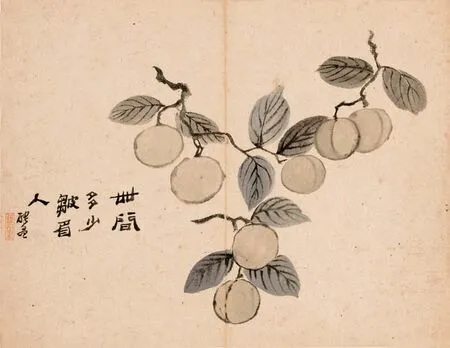

《世間多少皺眉人》清·羅聘

張問陶初訪羅聘是帶有戲劇性的。張問陶是四川人,小羅聘31歲,是羅聘第三次進京那年中的進士,后入翰林院任庶吉士。此人其貌不揚,自稱“蜀山老猿”,詩畫極佳。那是盛夏的一天,張問陶與書家宋芝山同去僧舍拜訪羅聘。初次相見,張問陶手中搖著一把白板扇,不說來意、不問主人,便在僧舍一坐,只是搖扇。羅聘更是沒問來頭,便順手取過白扇在上面畫了一叢墨蘭。畫畢,張問陶開口便吟出一首詩:

兩峰畫蘭十指春,一花一葉思瀟湘。芝山縱筆得古法,奇篇壓倒錢王塔。

宋芝山聽罷,便將此詩題于扇面。這是文人式的相見。從此,這一老一少竟成了莫逆。張問陶日后回憶這件事時,說道:“入門不用道名字,詩情畫意同翩然。”問陶不富裕,唯富才氣與直率,羅聘送他一幅《昌黎送窮圖》。問陶便吟道:“不迎鬼自來,苦送鬼不去。揚州老畫師,清貧知鬼趣”。

在京點綴公卿的8年中,與羅聘結為莫逆之交的還有法式善和翁方綱。進士出身的法式善小羅聘20歲,但羅聘卻先后用心地為他畫過《梧門圖》《對床圖》《瀛洲亭圖》《桂枝圖》。羅聘同翁方綱則是舊交。翁氏因極其推崇蘇軾和米芾,故取書齋名為蘇米齋,亦稱蘇齋,羅聘父子是這齋中常客。翁方綱不僅是書畫家,而且還是金石學家、詩人,他的“肌理”說與袁枚以及明朝的王士禎在明清詩壇上鼎足。其時,翁方綱已是內閣大學士,皇帝的近臣,但其仍不改學人本色,羅聘托他之事都會認真去辦,實為難得之人。

1796年,新登基的嘉慶皇帝舉辦“千叟宴”,羅聘作為名人與會。當時所請的老人有5000名,寧壽宮坐不下,只好賜以詩章、如意、壽杖、文綺、銀牌等物件作為紀念。羅聘得到一根壽杖。盡管如此,作為64歲的“全國著名老人”,羅聘對獲得這一殊譽還是很興奮的。他在當時一幅畫的題款中頗為得意地寫道:“躬逢千叟宴,蒙賜賞杖物。”

羅聘父子于1798年返回揚州。次年七月初三,67歲的羅聘與世長辭。這是18世紀的最后一個夏天,揚州畫派的最后一位畫家把生命的全部溫熱融入了那個世紀藝術創新的熱量中,在以擬古為主流的清代畫壇中放射出異樣的光彩。揚州畫派的最后一把獨奏小提琴在那個世紀末奏完了最后一個休止符,留下繞梁余音,在中國藝術史上久久回響。