基于影響因子的電力通信網絡節點檢測方法

周全貴

(云南電網有限責任公司西雙版納供電局, 云南 景洪 655100)

0 引 言

隨著電力通信網絡承載業務增多,網絡結構更加復雜,網絡節點的檢測工作難度加大。網絡節點超過5%不能正常使用就會影響網絡的正常運轉。應對這種情況,一是要有備用的網絡節點,可以在部分節點失去效用后及時增補;二是提高節點的抵御攻擊能力,避免因節點失效造成電力通信網絡不暢通。常用的節點檢測方法主要是基于電力通信的網絡節點與其他網絡節點的不同,建立檢測指標,并通過檢測指標特征來判斷檢測節點種類,也可以使用該特征來監測某種節點是否處于有效狀態[1-2]。另外,將部分節點暫時停用,觀察停用后對網絡的影響,判斷節點是否失效,也是一種有效的節點檢測方法。但是該檢測方法不能在電力通信網絡運轉時進行,否則會影響通信網絡的正常使用。文獻[1]中提出了最短路徑為基礎的電力通信網絡節點檢測方法,通過改變節點在網絡中的位置,觀察網絡變化對通信網絡節點進行檢測。但是,該方法無法檢測網絡中距離十分相近的節點。

因此,此文通過分析傳統方法的缺陷,考慮電力通信的背景和特征,基于影響因子,重新設計電力通信網絡節點檢測方法。

1 電力通信網絡節點檢測方法

1.1 將通信影響因子融入檢測系統

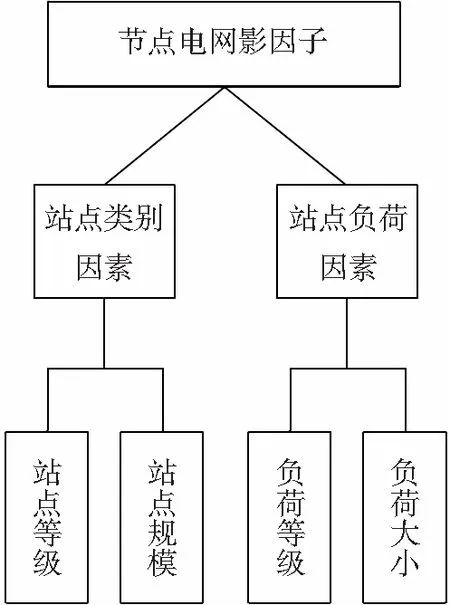

電力通信網絡在電力系統中是具有特殊行業屬性的一種網絡,通信節點和電網站點的重合度很高。變電站通信節點與電網站通信節點的作用完全不同。電網影響因子的定義,有助于分析電網節點在網絡中所處的位置和功能。電力通信的網絡節點在不同電站中的等級不同[3],例如:專業用電站的網絡節點比普通用電發電站的網絡節點高級。基于上述特點,建立網絡節點電網影響評價體系,如圖1所示。

圖1 節點電網影響因子評價體系Fig.1 Evaluation system of node power grid influence factors

電力通信網絡穩定性強,電流和電壓的變化幅度不大。但網絡運行時間長,節點一般不會耗光本身的節點能量,耗光能量的節點會出現斷裂現象,此時網絡會發生故障,降低通信速度。因此,進行節點測試非常必要[4-6]。分析影響因子,主要是先將節點電網影響因子進行簡單分類,分為站點類別因素和站點負荷因素,再通過計算機數據分析進行檢測。站點類別因素分為站點等級和站點規模;站點負荷因素分為負荷等級和負荷大小。將分類好的影響因子運用到電力網絡節點檢測中,具有省時省力的優越性。

電力通信網絡節點檢測一般需要工人到現場進行排查,將影響因素輸入計算機后,可以在線上進行檢測,檢測工人無需到現場作業,消除了空間限制;只需要計算機操作,白天、夜晚都可以進行檢測,也打破了時間限制[7]。計算機的計算能力強,且具備強大的存儲服務功能,有利于影響因子的存儲和分析計算。影響因子的融入,有利于在電力通信網絡節點出現斷點故障時,通過影響因子的數據分析結果實現自行檢測,及時修復漏洞,保證電力正常供應。

1.2 建立電力通信網絡節點模型

電力通信網絡節點模型采用蜂窩模型建立法,該模型建立法在識別節點和節點檢測時可以區分出不同類型的節點,并將發生故障的節點進行標記。蜂窩模型建立后,可以確定服務器擺闊中繼器和終端機等的位置。位置確認后,先將各個服務器與蜂窩模型通信結構中的部分一一對應,再將模型中的節點按順序進行連接,連接后的節點與通信線路按順序進行編號。

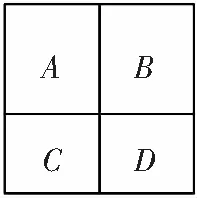

當前蜂窩模型可供選擇的填充曲線有五種,基于影響因子的特點選擇最合適通信網絡路徑的波特曲線。現實中的網絡節點模型是沒有任何形狀的,計算中可以將電力通信網絡節點模型定義為一個正方形區域,正方形編號為X,邊長為x。波特曲線在X中可以訪問每個節點,訪問次序為從一端到另一端,可以從最左側到最右側或者從最上方到最下方,但不能從中心點向四周擴散,這樣的訪問方法非常容易遺漏檢測區域。依照次序進行訪問可以將X分為4個區域,如圖2所示。

圖2 對X進行分區Fig.2 Partitioning X

如圖2所示,區域A和區域B的面積相等,區域C和區域D的面積相等。區域A和區域C的區域面積比約為3:2。區域C和區域D的大小決定波特曲線的階數,波特曲線無需將區域中的每個節點都訪問一遍,因為前面已經將節點通過影響因子的特征進行分類,所以只需訪問每個分類中的部分節點[8-10]。這樣的訪問方法節省了大量的時間,也為后續檢測排除了很多重復進行的步驟。

將正方形X的中心點定義為檢測分界點,按照上述區域分割比例,中線點肯定位于區域A和區域B中。檢測操作員將中線點標記出來,控制曲線的移動路徑,在診斷完一個節點后,按照移動路徑的規劃向下一個節點發出申請檢測的信號,節點收到信號后會將數據自動傳輸給電力通信網絡節點模型。最終由計算機基于通信的影響因子進行檢測,直到檢測完所有節點。

1.3 檢測路徑設置

在模型建立的基礎上,設置節點路徑,根據上述正方形X進行路徑計算。為了使檢測路徑中節點在檢測前處于靜止狀態,保證檢測結果的準確性,必須滿足三個條件: 1)所有通信網絡節點都被檢測路徑覆蓋,做到不漏查;2)檢測路徑要保證每個節點只被檢測到一次,做到不重復檢查,杜絕無效檢測,節省時間;3)保證檢測時節點傳輸數據的準確性,因此采集數據的規則必須準確[11-12]。

正方形邊長與中心通信節點的節點通信距離關系為

(1)

式中:rs為節點通信距離。

正方形邊長與網絡邊長和節點個數存在如下關系:

(2)

式中:k為波特曲線的階數;L為網絡節點模型的網絡邊長;n為節點個數。

由式(1)、式(2)可得出:

(3)

將式(3)進行變換可知,波特曲線的階數為

(4)

由上述各式計算得到波特曲線最小階數k,也就是檢測路徑的最有效方法。按照該檢測節點的路徑進行節點檢測,可以保證在每個劃分出的區域都滿足上述三個條件。通信網絡頻繁使用的時段可以幾個區域同時檢測,因此,每個檢測點只需要完成自己區域的節點檢測,4個區域可同時進行檢測,節省檢測時間。

1.4 數據處理和故障定位

數據采集是指使用網絡查線器采集檢測后的數據。數據采集的過程可以在通信網絡工作的同時進行,查線器在開啟后可以發射信號,當網絡節點出現故障時會產生信號反射,再將產生信號反射的部分進行數據傳輸,最終完成數據采集。采集到的數據不能直接作為檢測結果,需要進行數據分析。因為信號反饋的數據中,越是靠近信號高頻發射處越會出現信號混疊的現象,混疊后的信號需要先進行過濾處理。

信號過濾方法很多,其中最準確高效的是小波信號過濾法,可以將采集信號中的噪聲信號進行有效過濾。噪聲信號過濾后,需要把數據重新整理排序,確定數據無誤后,將故障節點在計算機中進行標記,以便于維修工作的開展[13-15]。

2 對比試驗

為了驗證所設計的方法能夠滿足電力通信網絡節點檢測的需求,設計對比試驗,將傳統方法與所設計方法的檢測節點效率進行對比。

2.1 試驗準備

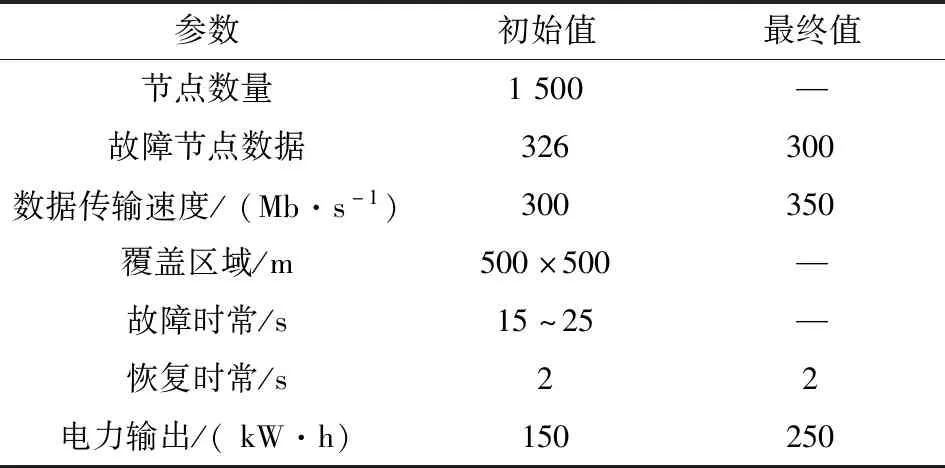

選擇MCC電力通信網絡節點檢測仿真平臺,參數設置參考電力通信真實數據,具體仿真參數見表1。

表1 試驗參數Table 1 Experimental parameters

節點在正方形區域中均勻分布,節點的原點在區域左下角,終點在右上角,路徑最優選擇是從下到上進行檢測。路徑選擇使用閾值算法。

2.2 試驗結果與分析

分別使用所設計的方法和傳統方法進行通信節點檢測,檢測召喚率結果見表2。

表2 召喚率對比Table 2 Summoning rate comparison

由表2可知,傳統方法1對故障的檢測隨著節點和故障點的增多,召喚率不斷降低;傳統方法2的召喚率雖然并非依照這個規律變化,但是也很不穩定;所設計的方法召喚率一直保持在97%以上,沒有隨著節點和故障點的增多而降低,也非常穩定,作為電力通信網絡節點檢測方法,滿足檢測的條件。

使用傳統方法和所設計的方法進行檢測仿真試驗,驗證哪種方法的數據收斂時間更短,結果如圖3所示。

圖3 數據收斂時間對比Fig.3 Comparison of data convergence time

如圖3所示,在5次對比試驗中,所設計的方法使用數據的收斂時間都比傳統方法短,收斂時間所用的時間越短,越節省整個檢測工作時間,為后續的維修工作爭取更多時間,有助于盡早恢復正常通信。

3 結 語

為提高電力通信網絡節點檢測的準確性,基于通信的影響因子,重新設計電力通信網絡節點檢測方法。構建電力通信網絡節點模型,并設置科學的節點檢測路徑,實現故障的檢測與定位。通過試驗對比,證明了所設計的檢測方法檢測效果更好,彌補了傳統方法檢測召喚率低的缺陷,節省了節點檢測時間,且具有實用性。