基于總量控制的大氣環境影響評價與技術支持

劉 冉

(煙臺雅眾環保工程有限公司,山東 煙臺 264000)

1 傳統大氣環境影響評價方法與總量控制法對比分析

1.1 傳統評價方法

濃度控制法。在消煙除塵設施推廣中,濃度控制法的環境控制目標標準應用成效顯著,能夠對環境治理技術優化完善產生推動,也可促進燃料結構調整,實現燃煤工藝優化目標。但此環境控制目標標準中未充分考慮地區經濟差異,對大氣污染的差異分析不足,未能基于各地區氣象特征的不同制定差異化的環境控制標準,其環境控制目標存在不契合地區實際排放需求的現象。

P值控制法。此方法的優勢是能夠有效約束污染源排放量,但在污染源密集度控制方面,P值控制法稍有不足,應用過程中需不斷調整P值,對民用或小規模煙源的控制效果并不理想,雖可通過煙囪修建高度的提升來改善環境污染問題,但隨著污染物排放總量的日益增加,污染范圍逐步擴大,部分區域會出現酸雨現象,而P值控制法對此問題難以化解。

1.2 總量控制法

面對污染源分布不均衡、環境容量資源浪費情況,環境質量目標控制成效及環境治理效果不夠理想。為彌補濃度控制法及P值控制法的不足,提出了基于總量的控制方法。通過控制區域污染源允許排放量,在各排放源分量量化的基礎上,實現大氣環境質量控制成效的改善。此方法以總量控制替代了原本的濃度控制,不使用國家排放標準,而是以地方排放標準為基準進行控制。

2 大氣環境影響評價方式轉變帶來的環境影響評價思路變化

2.1 調整評價內容

大氣環境質量評價中,要調整項目選址標準、調整大氣源高度、優化排放強度,要探尋總量控制與城市發展規劃間的內在關聯。統籌協調地方及國家的污染物排放標準,分析改善后的環境質量目標與污染源排放污染物總量、環境保護對象之間的關系,對污染源、建設項目兩個方面的污染物排放量削減的排污交易關系進行分析,對應用于建設項目中的環境工程技術先進性、工藝可行性及技術經濟指標合理性進行分析與評判。

2.2 評價實施過程

大氣環境評價實施時,應以環境評價狀況為基礎,運用環境預測方法,分析環境工程措施的排放容量,遵循環境質量目標,充分分析防治環境污染設備的經濟技術指標,通過建設項目選址分析、排污交易費支付能力分析、污染治理投入資金承受能力分析,綜合多項分析結果,選擇最為適合的項目建設位置。在此過程中,應將評價單位是否具備良好的環境污染治理意識、污染治理參與度是否積極,納入到項目環境工程技術經濟指標設定合理性的評判指標中。

3 基于大氣總量控制的大氣環境影響評價與技術支持系統

3.1 制定科學的總量發展規劃

3.1.1 基于窄煙去稀釋矩陣模型規劃布局污染源

總量控制規劃制定要科學選擇新增源建設位置,將新增源的源強、源高控制作為重點,通過窄煙去稀釋矩陣模型的構建,在模型基礎上實現推演,對高度不一的網格污染物排放量最高限值進行確定,使各個高度的網格排放量進行疊加,確定高度各異的網格容量值,完成規劃圖的科學設計,實現污染源規劃與布局的科學化與合理化制定。

3.1.2 窄煙去稀釋矩陣模型反演步驟

模型反演主要有7個步驟,一是區分總量控制區,把握比例大小相一致的網格區域劃分原則。二是根據排放源的源高展開高度層劃分及數量統計。三是對模型擴散參數進行確定并設定氣象條件,通過計算驗證參數選定的合理性。四是確定環境質量目標值,在此基礎上制定短期、過渡及最終目標,以最終目標作為規劃目標。五是結合計算得出的差異化目標值確定高度各異的網格排放量限值,計算時,應測定兩個不同層級上的不穩定度類別。六是結合計算結果測算各網格允許排放量,根據排放源確定各網格層與環境層之間的容量差值。七是對統計結果進行記錄與繪制。

3.2 大氣環境容量開發利用規劃

大氣環境容量開發利用規劃需要基于大氣環境容量,結合規劃方式,在城市排放源不明確的條件下進行有效排放高度總排放量最大源強分布計算,為提升污染布局合理性提供導向。

3.2.1 規劃模型的構建

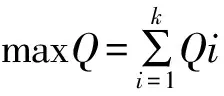

在城市排放源不確定的條件下,對有效提升高度源的總排放量最大限值進行確定,對各設定源的允許排放量進行求解,具體規劃模型按以下公式構建:

(1)

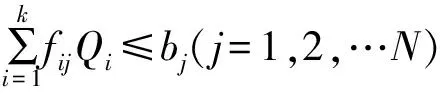

(2)

Qi≥0(i=1,2,…k)

(3)

其中,Q代表K個源排放量的總和,單位mg/s;Qi表示的是第i個源的排放量,單位是mg/s;第j個控制點上第i個源的單位排放量,濃度用fij代表,利用bj表示第j個控制點處的環境目標值,單位為mg/m3。

可將總量控制區中的各網格分別視作源,以網格中心點位置作為源坐標,進行多個具有代表性的源高設定,從中篩選多個控制點,通過反演模式對符合條件時,總排放量為最高限值時高度不一的各網格的允許排放量進行確定,以設計高度為依據,計算各網格原有污染源源高不同時的總排放量,通過計算結果分析對比,統計各網格不同設計高度下的剩余允許排放量,以此作為大氣環境可開發利用的容量值。

3.2.2 污染總量的具體控制方法

大氣總量控制有兩種方法,即管理目標總量控制和質量目標總量控制。前者應按照GB/T13201-91《制定地方大氣污染物排放標準的技術方法》中規定的A值法進行控制區總允許排放量的確定,利用P值法在各源中進行總量分配,A-P值法的削減對象是重點污染源,應用目標是實現控制范圍內局部環境質量的有效優化。后者的控制對象是控制范圍內環境空氣污染物的質量標準,具體方法是基于利用A-P值法確定的各源允許排放量,結合多源擴散模式進行控制范圍內總允許排放量的計算,結合貢獻率對各源的允許排放量進行分配,各源排放量的分配要遵循治理成本盡可能減少、允許排放量最大化匹配的原則,在削減費用分擔方式確定后再頒發排污許可證。

4 結語

大氣環境影響評價中,要以總量控制法為基礎,在科學制定總量控制規劃方案的基礎上,夯實各項工作,明確大氣環境容量開發利用規劃,選用適合的污染總量控制方法,確保大氣環境影響評價工作的高效性與順暢性,提高評價成效,提升環境污染的防治效果。