呵護城市之腎 留住美麗家園

潘志龍 秦勇強

湖州是太湖邊上唯一因湖而得名的城市,是浙江省濕地類型較為豐富的地市之一,共有4類8型,包含河流濕地、湖泊濕地、沼澤濕地和人工濕地等多種濕地形態,總面積4.9萬公頃(不包括水稻田),被譽為長江三角洲保存最完好的原生態濕地。

近年來,湖州創新性地提出“濕地治水、水美濕地”這一順應自然的生態建設模式,推進生態文明建設。2014年5月,湖州市成為全國首個地市級生態文明先行示范區;2016年成為全國首個實現國家生態縣(區)全覆蓋的地級市;2017年其南太湖流域成為浙江省唯一入選首批國家水環境綜合治理與可持續發展試點的流域;2019年成為全省首個省級生態文明建設示范區縣全覆蓋的地市。

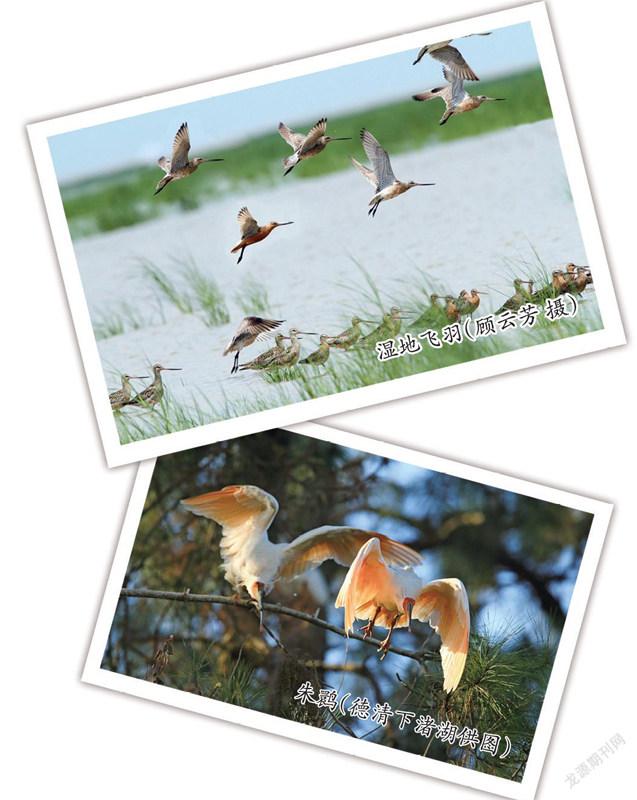

2020年4月13日中午,《朱鹮誕生記》通過央視頻、浙江+、FM93等媒體平臺向全世界實時直播,與公眾一起見證德清野外小朱鹮誕生成長的過程。這是湖州市通過濕地保護推進珍稀瀕危物種棲息地保護與種群恢復工作的生動寫照。

規劃引領 完善體系

規劃既是龍頭,又是基礎。2007年,湖州完成《湖州市濕地保護規劃(2006—2020)》編制,這是浙江省首個地市級濕地保護規劃;2016年起,濕地保護被納入全市森林浙江建設目標責任制考核范圍;2017年,修編完成《湖州市濕地保護規劃(2016—2025年)》,各縣(區)同步編制濕地保護規劃。規劃明確通過濕地面積總量管控、重要濕地劃定、濕地自然保護區設立、濕地公園建設等途徑,穩定濕地保有量,提高濕地保護率,拓展濕地科研和對外交流窗口,把湖州建設成資源豐富、體系健全、管理先進的濕地保護修復示范區。

隨著德清下渚湖、長興仙山湖國家濕地公園的建設,吳興移沿山、南潯菱湖、千金省級濕地公園等總體規劃的實施,宏觀引領和微觀控制相融合的濕地規劃體系初步形成。

制度保障 規范實施

實現濕地保護與永續利用,必須要有完善的制度作為保障。2016年湖州市政府出臺《關于進一步加強濕地保護管理工作的意見》規范性文件,明確濕地保護任務;2017年市濕地保護委員會印發《湖州市濕地生態保護五年行動計劃(2016-2020年)》,分區域、分階段地大力推進濕地的保護、修復、管理和利用工作,并把濕地修復任務列入《2016年湖州市“五水共治”工作考核》和市對縣“五水共治”“811美麗湖州”建設任務書,基本保障了濕地保護工作有法可依、有章可循。

截至目前,全市建成了國家級濕地公園2個,合計面積3510公頃;省級濕地公園5個,合計面積931公頃;公布縣級濕地保護名錄63處,其中省重要濕地名錄10個。

源頭防控 強化監督

深入開展“源頭治污、岸上截污、水中清污”,全市濕地環境持續優化。湖州實施了一系列美麗河湖、農村污水治理、農業污染治理、工業企業整治、城鎮污水截污、礦山整治提升等重大工程。通過嚴格準入制度、淘汰落后產能、減少污染排放、提升截污能力、完善回收系統、漁民上岸及強化水源地保護等方式,實現源頭截污,減少污染對環境的影響。

啟動實施長田漾濕地環境整治工程,先后投入約3.8億元,關停水泥廠、印染廠等工業污染企業,對濕地周邊區域的噴水織機、農業畜禽及農村居民生活廢物等污染進行重點整治。全市78個地表水監測斷面已全面消滅V類和劣V類水質,III類及以上斷面比例為98.7%。

生態修復 兼容并蓄

自然恢復,人工促進。有計劃地實施退耕還林還草還濕工程,恢復水生植物群落。近5年來,共恢復濕地植被面積5.13萬畝,治理濕地面積約24.23萬畝。

營造生態保護林和水源涵養林,改善濕地生態環境和生態功能。如每年在老虎潭水庫濕地上游投入約3000萬元實施生態林保護。

開展漁業資源增殖放流計劃。在水域河道、湖泊中投放鰱魚、鳙魚等增加水生生物多樣性,加速濕地生態修復,提高濕地的穩定性,保護生物資源的多樣性。

實施濕地生物多樣性保護。開展珍稀瀕危物種棲息地保護與種群恢復,推進濕地保護和生態修復。德清縣依托下渚湖濕地,開展朱鹮異地浙江種群重建項目。先后建成了朱鹮繁育中心、濕地科普館、野生動物疫源疫病監測中心等一批保護宣傳設施。目前朱鹮數量已從10只繁育到571只,其中野外朱鹮數量已經達到了212只。長興縣揚子鱷省級自然保護區的揚子鱷數量已從最初的11條發展到目前的8400多條;安吉小鯢發現地安吉龍王山已建成浙江安吉小鯢國家級自然保護區,累計放歸安吉小鯢成體約1500尾。

近年來,中華沙秋鴨、野鴨、蒼鷺,甚至天鵝、黃嘴白鷺等國家級保護動物在湖州的濕地上越冬,已成為當地的一個新景觀,充分顯示出湖州濕地治理修復取得的突出成效。

聚焦結點 綠色發展

“生態本身就是經濟,保護生態就是發展生產力。”思路決定出路。湖州人在保護濕地的同時,找準保護與發展的最佳契合點,大力做好綠色發展文章。

打造濕地“金名片”,發展文旅經濟。依托豐富的濕地資源,水、景、文、游的有機結合,使濕地景致更具風采,自然風光與文化遺存相得益彰,形成“保護—利用—提高”的可持續發展模式,釋放出生態紅利。如吳興區西山漾國家城市濕地公園整合生態自然、歷史文化等資源,建設水利公園(潘季馴紀念館)、吳興田園慢城、吳興書畫院、婚慶公園和濕地公園等主題區塊,形成人文與自然相輝互映的特色景觀;德清下渚湖國家濕地公園通過舉辦防風文化旅游節等活動,將“防風文化”與濕地旅游經濟巧妙融合,帶動了當地生態旅游業的發展;長興仙山湖國家級濕地公園2019年觀光人數超過25.1萬人次,旅游經營收入1200萬元,實現了濕地資源有效保護與可持續利用,促進當地經濟發展。

發展綠色濕地農業,激發濕地產業活力。通過探索“濕地+”經濟發展模式,在嚴格控制河流、湖泊水產養殖基礎上,創新農業生產方式。發展水鄉農漁結合的“稻魚輪作”“稻鱉共生”“稻蝦共生”等生態種養技術;優先發展水生蔬菜、水生景觀植物和特種水產品等多種濕地可持續利用的農業循環模式。

普及知識 弘揚文化

開展宣傳教育活動,提高人們保護濕地的自覺意識。大力推進下渚湖國家濕地科普教育基地、仙山湖濕地科普教育基地等場館建設。利用濕地科普館、科普長廊、動植物監測點等場所,實施濕地生態教育,讓公眾了解濕地的作用及濕地保護的意義,強化公眾的濕地保護意識和生態憂患意識。

弘揚濕地文化,讓公眾共享濕地保護成果。濕地文化已經成為湖州文化不可分割的元素。“溇港文化明珠”——義皋古村入選第三批中國傳統村落;“湖州桑基魚塘系統”于2014年入選第二批中國重要農業文化遺產,于2018年入選全球重要農業文化遺產保護名錄。

湖州正以多年的濕地保護利用的探索實踐,營造“清幽、柔情似水”的生態意境,讓人感受到湖州的生態文化氣息。