淺談石雕藝術的傳承與創新

胡敘令

中國的民族藝術從來都是代代相傳、不斷提高和創新,最終以獨特的面貌、豐富的精神文化內涵所體現的獨特的東方審美理念而屹立于世界文化之林,當然石雕藝術也不例外。國人向來以愛石、賞石、藏石為趣、為雅、為品。一件好的石雕藝術品,能經得起觀者的細細把玩和品析,同時能使觀者得到愉悅與情趣,正所謂“石不能言最可人”,準確地表現了石雕藝術的魅力和它難以估量的價值。

當代石雕藝術主要體現在工藝表現上,其實不僅僅要從雕刻技藝和設計方面去努力,更要因地制宜、以人為本、以美為本,把中國傳統的賞石觀念與現代的工藝表現手法相結合,同時更需要打造一個多元的、豐富的文化體系。只有這樣,我們才能將石文化的精髓與魅力真正展現出來。

一、傳統雕刻實踐創作

石雕的世界縮龍成寸,卻又廣袤無垠,這是石雕的魅力所在。一代又一代的石雕藝人在傳承中不斷創新。筆者從事石雕藝術十多年,所雕材料多以四川石為主,其中雅安綠石最多,其作品不斷推陳出新,并形成了自己的技法特征。

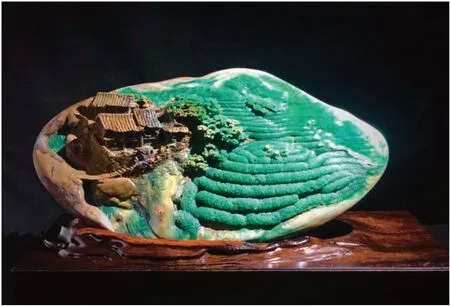

“四時花草最無窮,時到芬芳過便空。唯有山中蘭與竹,經春歷夏又秋冬。”色彩艷麗的雅安綠石、造型各異的巧色石,在刻刀之下變成了一件件精美絕倫的藝術佳品,傳遞著無限的藝術趣味,同時也將石雕的藝術魅力展現得淋漓盡致,作品《采茶舞曲》便是最好的例子(如圖1)。此作品靈感源于具有濃郁江南風味的《采茶舞曲》,它是一首非同尋常的茶歌,其誕生源于周恩來總理的囑托。周總理在杭州視察時說:“浙江山好水好茶好風景好,就缺一首膾炙人口的歌曲來贊美。”自那以后,著名音樂教育家、作曲家周大風萌發了創作新茶歌的念頭,并一直將周總理的期望銘記于心。一曲茶歌“唱”出泰順茶文化,一件石雕作品“雕”出泰順石文化。遙望茶山云霧繞,茶香醉心人神往,若隱若現采茶女,茶山人歌入夢來。作品原材為質地細膩、色澤鮮艷的雅安綠,經過筆者巧妙的構思、精湛的雕琢,將大片的綠色雕刻為萬畝茶園出新綠、春茶飄香采摘忙的豐收景象。色彩的對比、技法的重疊,可謂大手筆。除此之外,俏色的巧妙運用也是一大亮點,使它具有一種獨特的藝術魅力。由于可以鋪展設計,所以可以圍繞一個主題,用不同的雕刻技法相互映襯,多層次、多角度突出主旨,使主旨表達得更全面、更深刻。無形中一幅茶園新綠、茶農采茶、茗茶飄香的美麗風景躍然而起,似乎在小橋流水人家間也傳遞出和諧幸福的景象,而且茶葉也托起了百姓的致富夢。兩者的立體感和層次感都非常強,相得益彰,合理的設計也讓整塊石頭大放異彩。

圖1 《采茶舞曲》 胡敘令/作

又如,筆者創作的另一件作品《壽山福海》,整件作品以“綠色”為主調,采用的原材也是雅安綠,其依勢而造,借色取巧。筆者為了表現出山石的滄桑感,將山石進行了穿孔鏤空,整體更具有歲月流逝的痕跡。作品中的圓形構造隱藏日月,寓意著日月同輝,象征著日月交替伴隨人的一生,黃白色的云海中有機融合了海水的波瀾動感,將象征洪福齊天的蝙蝠與祥瑞之氣襯托在眼前。

每塊石頭的皮色和形狀是有限的,而藝術創作的思維空間是無限的。所以在作品俏色的巧妙運用中,要做到按料取材、隨色賦形、因材施藝。俏色巧雕,說到底,就是一個“巧”字,巧用料形,巧用顏色,巧用技藝。巧的是手法、是構思、是前提,又“巧”得恰如其分,相得益彰,在形式美和工藝美的結合下作品才有藝術感染力,才能令觀者心領神會,回味無窮。

二、傳承與創新的實踐探索

大多數的石雕作品受傳統文化的影響,題材和內容相對比較固化,如在八卦上雕刻陰陽并不能代表這是周易的思想,真正理解它的內涵就是把它說明的問題具體化,并表達出來。簡單來說,如把周易闡述的陰陽(即哲學中的“矛盾的轉化”)融入石雕作品中,這才真正理解了它的精髓。

藝術貴在創新,沒有學習傳統便創新,是沒有根基、沒有歷史厚重感的。所以,角度需要求新求變,即使是傳統題材也可以在表現形式和制作工藝上尋求變化。如果只是一味地延續復制原有的作品風格,其作品只能逐漸淪為量產化的工藝品,其藝術附加值會大大降低。創新要有依據,有文化作支撐才能走得更遠,才能經得起歲月的考驗。除此之外,要認識到文化根基的重要性,也要理智對待,汲取其精華,剔除其糟粕;汲取世界上各民族優秀的文化成果,也要讓自己民族的優秀文化立足當前,走向世界。

作為一名手藝人,也作為一名石雕非遺傳承人,筆者一直將創新作為自己雕刻事業的基礎。筆者認為,傳統是創新的基礎,石雕發展需要堅守與創新并存。在傳承與創新之間做文章,傳統是發揚石雕工藝的基礎,而創新是石雕藝術進步的潤滑劑。除了對石雕傳統題材、技法的研究之外,還要對石雕造型等方面進行研究。工藝創新方面,包括造型語言、技法探索、創作理念等方面都要有新的突破。一是在造型的把握上,不能說超越古人,單純從造型上來說筆者的創作是在古人的基礎上有所提高。深入研究才知曉,只有在繼承傳統的基礎上推陳出新,創作者的文化底蘊與審美素養才能得以體現。二是石雕技法的運用上,筆者在俏色的運用上帶著深深的傳統石雕印記,并演變出了鮮明的個人風格。其以原石的色彩作為“石上作畫”的基本“顏料”,巧妙布局,根據石頭形態、色彩分布等靈活變換技法,從而將所要表現的形象刻畫得栩栩如生,巧奪天工。

例如,筆者的作品《金絲獻瑞,壽者千年》采用的是青田周村石,將整體造型創作成蟠桃形狀,雕刻了幾只金絲猴摘桃的景象,傳達了創作者對傳統文化的再創新。傳統題材需要傳統演繹,再輔以獨具個人特色的造型手法,最終會豐富與延展傳統人物與圖案的吉祥寓意,這樣就做到了真正挖掘傳統題材中的盎然意趣。

中國悠久的人文歷史為石雕提供了深厚的文化內涵,傳統題材廣泛,寓意豐富,取之不竭。在筆者的雕刀之下,傳統題材的演繹又有了其獨特的藝術風格,其憑借著對傳統石雕技法的傳承,以及在創作過程中的自我生發,使作品造型自然,圓潤飽滿,無不透露出喜悅之情。

《系辭下傳》中說:“古者包羲氏之王天下也,仰則觀象于天,俯則觀法于地,觀鳥獸之文,與地之宜,近取諸身,遠取諸物,于是始作八卦,以通神明之德,以類萬物之情。”伏羲創作八卦尚且如此,我們今天創作的石雕何嘗不是如此呢?

作為一名石雕非遺傳承人,筆者將現代石雕融入了豐富的生活元素和審美情趣,在繼承老一輩的傳統技藝上,根據時代的需要,將自己的創作理念和技藝上的革新不斷進行升級,將傳統的石雕形式展現新的時代風貌。“路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。”只要我們奮力追尋,樂此不疲,把石雕創作當作人生修煉來做,那么終有一天會領悟其中的真諦與奧妙,創作出精美絕倫的作品,綻放出石雕藝術的不敗之花。