傳承與創新的現代玉雕藝術表現分析

尹麗珺 楊 軒*

玉雕的歷史悠久,早在河姆渡時期就已經出現了,受古老的技藝與文化內涵的影響,它早已成為人們精神的寄托,更是華夏文化底蘊的體現。時至今日,玉雕藝術的發展雖然經歷了數千年的沉浮,在技藝、文化、造型等方面得到數千年的傳承,但是現代中西方文化理念的碰撞,傳統文化與現代文明的交融,改變了人們對玉雕藝術的認識,玉雕藝術為適應現代人的審美觀,要在傳統與創新中尋找一條新的道路,進而推進玉雕藝術的全新發展。

一、中國玉雕藝術的文化意義

玉雕藝術屬于我國的藝術門類之一,是古老的雕刻技藝的呈現。現代學術界普遍認為,玉雕早在河姆渡時期就已經出現了,那個時期的人類沒有高超的技藝,玉雕作品多以玉石原型為主,雕刻與造型都比較簡單。到了封建社會,人類社會出現了文字與書籍,華夏文化也逐漸形成自身的特色,此時人們對玉雕的認識也有了新的變化,玉雕的造型豐富起來,不論是紋樣還是造型都極為精細,并且玉雕也被賦予了全新的寓意,大量的玉石都被雕刻成祭器、禮器和裝飾品等。自唐朝開始,中華傳統文化形成了一個成熟、完整的體系,并且進入了發展的高潮。漢唐時期,社會經濟繁榮,人民生活富足,玉雕在裝飾品和禮器方面的發展比較迅速,同時也引入了新品種的玉石,玉雕原料更加豐富,也給了玉雕師更多的發展空間。進入宋元時期,玉雕藝術的發展趨于成熟,出現了各種派別和專屬的技藝。同時玉雕藝術也逐漸向專業化發展,同時大型的玉雕作品開始興盛。到了明清時期,玉雕技藝達到巔峰時期,其在雕刻技藝上追求專業化、精細化,追求以精美著稱,此時的玉雕作品呈現出風格各異的特點。近代,在多元文化的碰撞下,玉雕作品成為人們非常喜愛的工藝品之一,也是人們佩戴、把玩的首選。所以,當代玉雕藝術的發展實際上也是對中華傳統文化的繼承和發揚。

二、傳承與創新的現代玉雕藝術表現分析

(一)材料上的創新

傳統的玉雕作品大多以和田玉、翡翠、瑪瑙、岫玉等作為原料來設計創作,隨著原材料的缺乏、大量新興玉料的發掘,玉雕師開始用新材料嘗試不同風格的創作。例如,筆者的作品《團花吉祥盤》(如圖1)就是用鴛鴦玉雕刻而成的。鴛鴦玉色彩單一,如果按傳統的雕刻方式已不能滿足市場需求,所以在雕刻工藝上急需創新突破。針對這種現狀,該作品克服鴛鴦玉(蛇紋巖類石質)質軟、鱗片狀變晶結構在精雕細刻和鑲金時極易破裂等問題,創新設計理念,拓寬設計題材,成功探索出鴛鴦玉雕刻技法與金銀錯工藝鑲嵌相結合的“鴛鴦玉薄胎嵌絲”新工藝(此工藝能在1 毫米厚的鴛鴦玉超薄胎體上鑲嵌0.3 毫米的金銀,胎體剩余厚度僅為0.7 毫米),屬于鴛鴦玉嵌絲工藝之首創,既繼承創新了天水玉雕傳統技法,又極大提升了玉雕工藝水平。

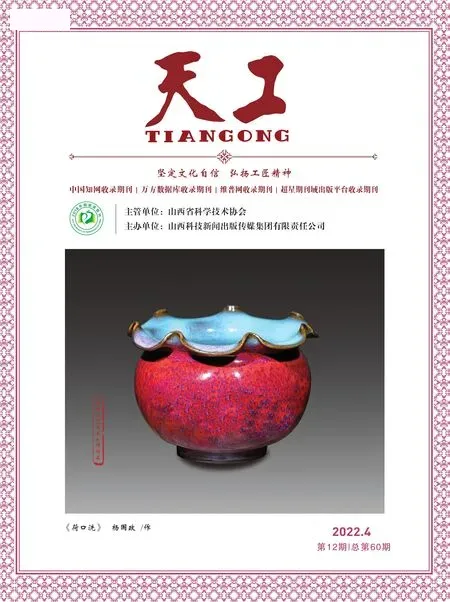

圖1 《團花吉祥盤》

(二)造型上的創新

玉雕的造型是核心因素,其造型往往源自原石的特點,很多雕刻師都是根據原石的造型進行創作,在這個過程中每一個雕刻師都傾注了自身的心血與感情,賦予了原石新的生命力。現在市面上玉雕的造型大多采用傳統形式,如神話人物、飛禽走獸、自然風光、傳統民俗等,這些傳統元素也是玉雕藝術造型的來源。但是,現在人們對于傳統文化的接受與吸收早已習以為常,而且中西美學文化的碰撞使得現代年輕人對審美有了新的認識,這種認識讓玉雕藝術也開始發生改變。當代玉雕大師樊軍民在創作中不斷追求“自由”,這種自由便是打破傳統文化的束縛,開始融入新思想,他說過:“當代玉雕的自由,就是對設計理念的突破,其造型上的變化是最為重要的,造型順應時代便是創新。”

(三)內涵上的創新

現代玉雕在創作中不單單要考慮造型上的創新,還需要思考如何在作品中展現文化特色。優秀的玉雕作品其內涵是極為豐富的,而且具有審美深意,所蘊含的人文、歷史、情感、神話傳說等都有著傳承特色,這些文化的傳承也是自古就有的。創新并非完全把傳統文化內涵舍棄掉,而是要在傳統的基礎上融入新的文化、新的元素,讓玉雕從外到內煥發新的生機,當然創新離不開傳統文化,很多時候創新需要借助傳統元素來進行變形,這種變形也就是創新。因此,玉雕作品在內涵上進行創新的同時,也不能忽略對傳統文化的繼承,而這一原則最好的體現就是用現代文化來解讀和填充玉雕作品的文化內涵。例如,玉雕作品的主題之一就是表達祝福和吉祥,在古代玉雕常通過花鳥來表達花開富貴,竹子來表達節節高升等祝福,而在當代社會中,因為社會的發展變化,以祝福為寓意的玉雕作品形式有了新的方向,其中最為明顯的就是祝福家中幼子學業有成及祝福老人身體康健等含義的表達有了新的符號象征。 在當代社會中,這種創新可以體現玉雕創作對于現代文化的積極吸收。另外,在融合創造表現上,還可以不斷吸收西方的文化元素,如借鑒西方文化中愛情題材的文化象征符號,將玫瑰、丘比特等圖形符號加入玉雕作品的創作中,以表達堅貞不渝的愛情。

(四)借鑒其他藝術表現形式

玉雕藝術在繼承傳統的基礎上進行創新,其創新的方向在表現形式上呈現多樣化,簡單來說,就是要不斷地去吸收現代文化,要積極地引入中西方文化理念,從而使玉雕藝術有著不一樣的跨界特色。當然,可以借鑒木雕、石雕等工藝的表現形式,尤其是嘗試去吸收西方金銀器雕刻、玻璃雕刻等新理念。在我國歷代的玉器中同樣滲透著其他藝術形式的元素,如彩陶的造型、青銅的紋樣、瓷器的裝飾手法、中國畫的線描等,這些都豐富了玉雕的語言,拓展了玉雕的藝術表現形式。文學藝術、戲曲藝術、宗教藝術等拓展了玉雕的創作題材,使其題材更加新穎、豐富。藝術理念的觸類旁通使得創作者開始在藝術范圍外下功夫、獲取創作靈感,從其他藝術中吸收營養,并運用到玉雕創作中。現代雕刻大師朱利陽認為:“玉器雕刻要博取眾家之長,要積極吸收多元化的技藝與文化,要嘗試把傳統技藝與現代元素相結合,要讓玉雕走出傳統的束縛,形成現代的玉雕藝術作品。”作為雕刻師要不斷吸收新知識,要在雕刻、繪畫、文學、藝術等方面修身養性,積極嘗試將多種元素融入玉雕創作中。例如,鴛鴦玉雕擺件《文明之源》(如圖2)的材質來自甘肅天水,是傳說中女媧補天的石頭。大多數關于伏羲、女媧的造型設計都是交尾圖,而筆者的這件作品腰以下設計成了房屋造型,該造型出自甘肅天水大地遺址房屋造型,他們手持規、矩,創造了八卦,創造了二十四節氣,將二十四節氣圖設計并鑲嵌在玉雕之中,屬于鴛鴦玉制作首創。為什么要用一塊殘缺的石頭呢,就是想在原石留白的部位設計一個甲骨文的“龍”字,兩側的小裝飾設計成卦象天、水,以此點明了出處。筆者是甘肅天水人,對玉雕藝術有著自己的認識。玉雕是天然作品的二次成型,也是雕刻師與大自然的結合,所以筆者有責任傳承下去,讓我們的后輩回歸到民族的自信中,回歸到民族的自強不息中,從而共同創造美好的明天。

圖2 《文明之源》

(五)傳統與現代審美的融合

玉器既有工藝品的價值,也有文化特點的屬性。傳統玉雕作品中往往蘊含不同的文化內涵,這種文化內涵既包括了造型、工藝上的差異,又蘊含了不同的文化寓意。很多人往往把玉器作品擬人化,這種擬人化其實就是給玉器賦予了文化情感,如“仁義禮智信”等,當然這也和玉器的材質、色澤、品質、造型等息息相關,白色的玉器常常代表了潔白、圣潔;綠色的玉器有著通透自然、悠長的感覺;墨綠色的玉器代表了黑暗的屬性。也正是這樣的原因,人們在欣賞玉器作品時除了關注材料、工藝外還非常注重其文化屬性和內涵,優秀的玉器常常能通過圖案的設計展現創作者抒發的情感,傳達一定的意境,這也是我們一直以來對玉器審美的一種執著追求。追求意境美是我國傳統美學思想一個非常重要的組成部分,感受意境美往往會使人獲得更多遐想的空間,這與我國現代的審美傾向有著相似之處,所以,玉雕藝術“與生俱來”的“藏”“虛”“精”“簡”十分符合現代人的審美標準。

三、結論

綜上所述,玉雕是一種獨特的藝術表現形式,是中國文化的瑰寶,也是民族文化精神的一種形式,所以無論在哪個時代玉雕都有著特殊的藝術價值,這種價值也在不斷地提升。從古至今人們對玉雕藝術的認識在不斷變化,這種變化來自人們審美取向的改變,但是對于玉雕來說其本質是沒有變化的,其特點、寓意卻在不斷變化,而真正賦予玉雕這種變化的,是雕刻師不斷地創新。創新建立在傳承的基礎上,隨著時代的價值觀的改變而改變,現代玉雕藝術要不斷地呈現出新的活力,以迎合時代的需求,這既是詮釋玉雕的生命,也是升華雕刻藝術的內涵。