聲音

陳曉莉(中共重慶市委黨校文史教研部副主任)

發展鄉村旅游要因地制宜突出特色。一是突出鄉村特色。“鄉土味”是鄉村旅游的核心競爭力。要留住田園風光、呈現鄉村面貌、彰顯鄉村風情,充分挖掘鄉村特點,充分保留鄉村特色,充分展示鄉村魅力,讓游客飽享泥土的芳香、清水的甘甜,重溫鄉村淳樸的“味道”。二是突出農業特色。農業是鄉村的“王道”產業,鄉村旅游應通過展示農耕器具、分辨田野作物、增長農業見識等向游客展示農業、農村的奧秘,呈現農村、農業、農民的過去、現在和未來,帶給旅游者多元沖擊和感悟。三是突出個性特色。鄉村旅游必須因地制宜,著力打造“一村一景”“一村一品”,彰顯自己獨特的“個性”,才能在“百花齊放”的鄉村旅游市場上站穩腳跟。

楊建武(浙江省文物局局長)

建設鄉村博物館不僅要讓偏居鄉村的群眾享受到高質量的博物館公共文化服務,得到精神上的滋養,而且要通過鄉土文化展陳、文創產品展售、手工體驗、風物特產供應、拓展教育、課程會議服務等方式,反哺鄉村建設,給村民帶來實實在在的切身利益和生活變化,助力鄉村振興。

劉忠斌(全國人大代表、南京圖書館研究館員)

以非遺為中心,培育鄉村特色產業是加強鄉村非遺保護利用和推動鄉村振興的有效抓手。可以圍繞民間文學、表演藝術、傳統民俗等發展鄉村文化產業,并促進擴大傳統手工藝傳承范圍和生產規模,按照現代企業的形式進行運作,培育地方特色商品制造業。將傳統民俗與農業發展相結合,展現傳統農業生產習俗、餐飲消費習俗、節時、節事、禮儀、祭祀等鄉俗文化,融入中國農民豐收節相關活動。

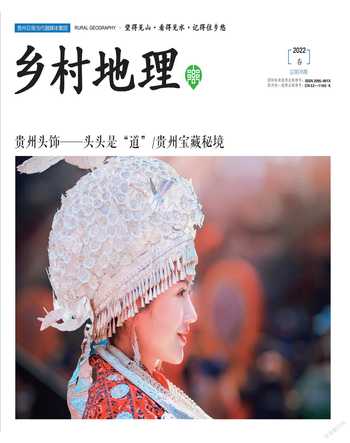

石麗平(全國人大代表、國家級非物質文化遺產代表性項目苗繡省級代表性傳承人)

大力推動“苗繡+”產業發展,要構建苗繡+苗藥、苗繡+服飾、苗繡+家居用品等“苗繡+N”業態,縱深挖掘傳統文化,橫向發展苗繡產業。

楊昌芹(全國人大代表、貴州省竹編工藝省級非遺代表性傳承人)

我們要打造集生產、加工、研發、設計、研學、體驗培訓、品牌運營、宣傳推廣為一體的產業鏈,把非遺品牌化、產業化,用品牌引領市場,以達到用市場養活文化的目的。因為在基層,發展才是最好的傳承。

把非物質文化遺產保護好傳承好

《人民日報》2月7日發表文章:非物質文化遺產保護工作難度很大。這首先是由于我國非物質文化遺產體量龐大、種類豐富、繽紛多彩;其次是由于非物質文化遺產是一種活態存在,如何保護較難把握,而且沒有前人經驗可資借鑒。面對這項充滿挑戰的工作,應該如何提高質量和效率?關鍵是既要在系統保護和修復涵養上下功夫,也要加快健全非物質文化遺產保護傳承體系。

振興鄉村文化 支撐鄉村振興

中新網2月22日發表文章:要深入挖掘和整合鄉村中帶有民族和地域特色的優秀文化資源,明確自身的資源優勢,加大對鄉村文化遺產的保護力度,創新傳承方式,讓古村落、古建筑、文物古跡等有形文化留得住,讓民間藝術、民俗活動、戲曲文藝、優秀思想觀念等活態文化傳下去,保護好中華文明的基因密碼,使鄉土文化薪火相傳,從而為鄉村振興提供動力支撐。

民俗潤澤鄉間 激活振興力量

《光明日報》3月24日發表文章:傳統民俗節日文化是中華優秀傳統文化的重要組成部分,是鄉村文化振興可發掘、可利用的重要資源,已成為鄉村振興的帶動性要素。在當前全面推進鄉村振興的背景下,傳統民俗節日的傳承與弘揚呈現五個新特點:1.民俗節日:數量種類眾多,承載豐富文化內涵;2.傳承現狀:常態化融入生活,文化與產業共促;3.創新路徑:民俗節日傳承與鄉村振興有效結合4.瓶頸制約:文化治理、創新轉化有待提升;5.發展方向:創新民俗節日傳承,服務鄉村文化振興。

網跨千年,村中有“數”

新華社3月26日訊:“用‘數養豬,新型種養助農富”“傳‘數到村,縮小公共服務差距”“依‘數管村,推進治理精細化”,目前,貴州正在升級完善農業農村數據采集系統,加快建設農業農村基礎數據庫,構建農業農村數據資源“一張圖”和農業農村大數據分析通用系統。貴州省委網信辦信息化發展和技術處處長令狐麗麗說,作為全國首個大數據綜合試驗區,貴州正在積極推進數字鄉村建設行動,以大數據助推農業現代化,持續推進大數據在鄉村振興中發揮更大作用。CD079D0D-BA75-4BE1-A69E-368CA3B19AB7