頭飾中蘊藏的先祖思念

世界上有眾多的民族,不少民族都有自己獨特的頭飾,頭飾的材質也是形式多樣繽紛亮麗,有貴重金屬、寶石、羽毛、貝殼、頭帕……這其中,用假發制作成發鬢并戴在頭上,在諸多國家不同時代都流行過,但卻很少有像生活在貴州省六枝特區的苗族支系——被稱為長角苗的群體一樣,使用數代祖先的頭發結合黑麻毛線編織成巨大的假發鬢戴在頭上,它甚至被當作傳家寶,一代一代地傳承下去。

春日造訪生態博物館

我去六枝的時候正是春光燦爛的時節,通往六枝梭戛鄉高興村的路邊是一片片盛開的油菜花,在和煦的陽光下閃耀金光。陣陣花香漂浮進車內,沁人心脾。當我下車見到六枝長角苗生態博物館時,心中一顫,在如同碎金般陽光的照射下,它就像從油畫中復刻出來的風景,帶給我寧靜的感受。在這里,我見到了被人們親切稱呼為楊二妹的姑娘。她穿著本民族的便裝和生態博物館的羅剛館長一同迎接我們。

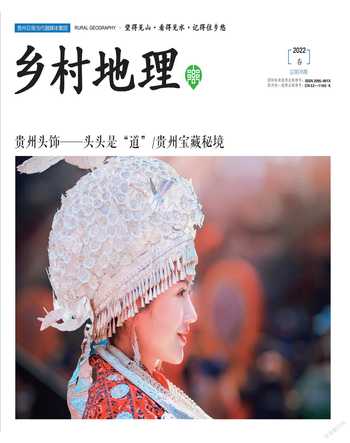

說是便裝,但楊二妹的服飾看起來依然艷麗精美。細密而凹凸有致的繡片從胸口一直覆蓋到腰間,只有手臂是蠟染的花布,裙擺也是手工編織的長裙。實在想不到這么一套怎么看都稱得上華麗的服裝竟然只是便裝。羅館長帶著我首先參觀了館內陳列的服飾展品,盛裝果然要更加華麗。上衣完全是刺繡,還佩戴有項圈和青色羊毛氈護兜,裙擺是百褶長裙。而這一身最為醒目的,是頭頂呈現倒月型的巨大發鬢。

這便是我此次前來六枝的目的了,這個呈倒三角的發鬢就是六枝梭戛鄉苗族最具有代表性和特色的符號。20世紀90年代,經過法國《費加羅雜志》周刊記者的采訪報道,六枝梭戛鄉這支獨特的苗族開始步入人們的視野。外國人驚嘆在貴州的深山老林中遺存的古老文化,并且巨大假發髪與法國曾經的貴族頭飾有著異曲同工之妙,也引起了學者們極大的興趣。1995年4月,挪威博物學家約翰·杰斯特龍受貴州省人民政府的邀請,與中國博物學家組成了課題組到貴州考察,目的是尋找適合生態博物館生長的土壤。當時六枝文化館的徐美陵得到消息后,立即趕赴貴州省文化廳。早在1972年徐美陵就曾前往高興村,二十年來一直探究著這支苗族。他向約翰·杰斯特龍介紹了梭戛長角苗特有的民族風情和相關情況,約翰·杰斯特龍在聽取了徐美陵的介紹后前往六枝考察,被當地原汁原味的民族習俗、幾乎與外界隔絕的生存狀態所吸引,于是提出了在六枝建立生態博物館的方案。1997年,中國、挪威合作創建了中國第一座生態博物館——中國貴州六枝梭戛生態博物館,一直運營到今天。

親眼目睹現場盤發

我在生態博物館得以見識到了全部由真人頭發編織而成的長角苗發鬢。仔細觀察,會發現發鬢是由幾股發絲編織成較為粗壯的類似麻線狀的粗線,再編織成小辮,形成又長又粗壯的一大把發線。平時就將其掛起或者小心團成一團放好,要穿戴時,先把自己的頭發盤在腦后,別上巨大的牛角梳固定好,然后將發線纏繞堆疊在牛角梳之上,形成倒月型,再用白色的棉線綁好固定住,最后再給腦后發鬢戴上朵花,自此,一個完整的頭飾就盤好了。說起來不過幾個步驟,然而真做起來卻是一件技術活,現在高興村年輕的姑娘們會盤發的已經寥寥無幾,而楊二妹正是其中難得的佼佼者。楊二妹說,盛裝的頭飾雖美,但因為太麻煩了,現在的姑娘們都不太喜歡戴傳統的盛裝發飾,除非是結婚拍照或者重大節日,大部分人平時都只戴牛角梳或者就是現代的發型。“梭戛以前畢竟比較封閉,現在要出去打工,又或者在家干活,生活節奏都比以前快,這么厚重的發飾不便于活動。所以現在如果不是過節,已經沒什么人戴了。”羅館長告訴我。

我這次到訪恰好遇到生態博物館在協助其他部門拍攝宣傳短片,現場目睹了楊二妹將這巨大頭飾梳妝完成的全過程。即使是楊二妹這樣的熟手,盤好一個發飾也花費了將近半個小時,而且這還是在有人搭把手的情況下。精心盤好的發鬢一戴上,整個人的氣場迥然不同了。協助盤發的姑娘說,因為發飾重,又在頭頂,人自然而然地就挺直了腰板、抬起了頭。我心里暗想,看來要治療如今的“低頭一族”來六枝梭戛嘗試穿戴長角苗的盛裝或有奇效。我還注意到姑娘們有個習慣,不管是站是坐,她們總是時不時以手叉腰,好像走T型臺的模特一樣。楊二妹說,這樣做是為了讓承受發飾重量的肩膀輕松一些,久而久之姑娘們都養成了這個習慣。

長角苗發飾的由來

來六枝之前,我早已熟讀了有關梭戛長角苗的資料,知曉楊二妹戴的發飾除了形狀獨特且巨大之外還有一個與眾不同的地方——長角苗的發飾是由先輩們的頭發一代代傳下來的。一個發飾可能包含數代甚至數十代人的頭發。回想我在博物館內看到的發飾展品有的就是已經傳承了幾百年的,它究竟包含了幾代人的頭發已不可知。但據我所查看的資料并沒有關于發飾究竟是如何制作而成的詳細介紹,這引起了我無限的遐想。是要在某些特殊時期剃發制作嗎?比如說像岜沙苗寨一樣,成年時剃發,然后收集起來進行制作?最開始肯定沒法一下就收集這么多頭發,又是怎樣一代代傳到了今天的模樣。楊二妹笑著回答說,不是我想象的那樣,這么多頭發其實是生活中一點點收集起來的。以前男性也戴著同樣的發飾,只是形狀略有不同,呈圓錐狀,女性的發飾傳給女兒,男性的發飾就傳給兒子。后來進入新時代,男性把頭發都剪短了,以頭帕代替。

在楊二妹的記憶中,媽媽的頭發從來不剪,一頭烏黑的頭發一直垂到腰間。每天清晨起床,媽媽都會用梳子仔細地梳理頭發,并且小心地將梳落的頭發收集起來,再將頭發盤起戴上牛角梳,最后將發飾盤好才出門干活。“以前,我們的媽媽都是戴著這發飾干活的呢!”楊二妹說,“她們梳頭也不像我們要別人幫忙,都是自己一個人就盤好了。”一天天地,掉落的頭發收集多了,媽媽就用紡車紡成線,一根根的線再編織在一起,加入到她所戴的發飾里面去。等到女兒出嫁的時候,就成為女兒嫁妝的一部分,然后女兒再收集自己的頭發一點點加入到發飾里面。楊二妹說:“有幾個女兒,就要分成幾份,每個女兒都有。我媽媽有兩個女兒,所以媽媽就把發飾分成了兩份。頭發不夠了,就用黑毛線填進來。以后我的女兒也是這樣。”

楊二妹將自己的發飾拿來給我看,果然,黑毛線中有一些頭發編織的小長辮。羅館長告訴我,梭戛的這支苗族在苗語中被稱呼為“森林中的苗族”,將發飾做成如此巨大的形狀有兩個說法:一個說法是為了在森林中行走時嚇走野獸,以及打獵時不會被樹枝之類的東西刮到頭臉;還有一個說法是當初苗族戰敗時,逃往六枝方向的苗族將弓反掛在發鬢上作為后面跟隨同族的指引。而一代代地使用頭發做發飾,毫無疑問則是一種奇妙的傳承。不知道多少輩的祖先用自己的青絲永久地陪伴著子女,成長起來的子女又再加入自己的青絲成為下一代驕傲的盛裝。楊二妹或許永遠不會知道幾百年前自己的祖先是什么樣子,但是當她戴上自己家傳的發飾時,她和她的先祖一定是共享這片森林的清風。

我要離開之前,楊二妹已經先行一步被叫走了。她嫁的這戶人家,婆婆是六枝唯一的國家級非物質文化遺產傳承人,所傳承的就是長角苗的服飾。因為婆婆不會說漢話,現在的她儼然已成為婆婆的代言人。盤頭發、教刺繡,向外來訪客講解介紹長角苗的歷史,將村里的民俗風情上傳互聯網……楊二妹忙的事情很多。見她匆匆離去的背影,我感到梭戛新的變遷已經不可阻擋,但變化并不意味著丟棄傳統。創建生態博物館時曾立下的“六枝原則”——村民是文化的真正擁有者,他們有權利按照自己的意愿去解釋和確認他們的文化……在我看來,如今六枝生態博物館給出的答卷并非完美,但足夠有力。(責任編輯/楊倩)92EC3D88-89AD-4B21-AAE0-E6FDD3D09E52