國家公園建設的社區參與現狀—以三江源國家公園為例

李惠梅,王詩涵,李榮杰,任明迅

(1. 青海民族大學 生態環境與資源學院,西寧 810007; 2. 海南大學 生態與環境學院,海口 570228)

促進保護地社區發展與自然和諧共生是生態文明建設的重要課題,保護與可持續發展一直是國家公園的建設理念。國家公園不但對生物多樣性保護至關重要,而且對于許多依賴自然資源得以生存的當地居民也至關重要[1]。張婧雅等[2]認為,社區應享有平等的知情權和公平的對話平臺。近幾年,學者們逐漸聚焦于從國外國家公園的比較和經驗借鑒方面研究我國國家公園的體制建設及其社區參與研究:閆水玉等[3]結合國外國家公園體系中社區參與制度的經驗,并基于集體選擇理論,從制定和執行2 個階段,提出了中國國家公園管理體系中7 條社區參與制度設計原則。田世政和楊桂華等[4]基于國際經驗與案例,從我國國家公園的構建體系方法和發展路徑出發,總結出適合我國生態保護現狀的建設方案; 肖練練等[5]對國外國家公園的相關研究進展進行了闡述,并總結了國外發展模式對我國的啟示。也有眾多學者以個案為例開始探討國家公園的社區參與機制,如高媛[6]以呼倫貝爾國家公園為例探討協調機制并關注利益相關者的研究;張玉鈞等[7]以仙居國家公園為例,在利益相關者分析的基礎上探討了社區參與機制;徐寧蔚等[8]以普達措國家公園為例,研究其不同利益主體的訴求差異及均衡機制;蘇海紅等[9]以三江源國家公園為例探討國家公園社區參與共建機制及路徑研究。隨著研究的深入,學者們對國家公園社區參與的研究也從社區利益相關者開始向沖突研究轉變。高燕等[10]認為,社區參與正是解決生態保護與居民關系的鑰匙。趙翔等[11]認為,應該明確生態管理公益崗位的定位,以協調國家公園建設中生態保護與當地牧民的沖突和發展問題。陳莉等[12]的研究表明,2008 年加拿大國家公園開始建立原住居民參與國家公園規劃和管理的框架,并在經濟層面與原住居民展開更多切實的合作。越來越多的學者認為,國家公園的建設,不僅應該關注生態保護,更應該通過社區的參與促進生態保護。國家公園建設管理必須要促進當地經濟的發展和文化遺產的保護和傳承[13],國家公園兼具保護地、生活社區和生產社區三重功能,社區作為國家公園文化景觀的重要組成部分,擁有豐富的地方性知識,在國家公園管理中扮演著重要角色[14]。國家公園的擴建使得社區資源所有權屬性發生了變化,生計資源受遭受損失,國家公園的建設要考慮到居民的生計問題[15]。由于三江源民族牧戶受教育程度較低和自然地理條件的限制,民族牧戶對自然資源的依賴程度較高,居民尋求替代生計的能力也非常有限。因此,建立三江源國家公園面臨的最大挑戰之一,依然來自于如何處理和協調與生態保護與原住居民的關系,而社區參與正是協調生態保護與周邊區域發展之間關系的重要鑰匙[10]。自然保護地周邊社區居民對保護地的態度是影響社區參與保護與實現保護地管理目標的主要因素,居民對建立自然保護地的積極的態度能夠促進社區參與保護地管理,從而減少沖突與改善自然保護地管理成效[16]。李爽[17]認為,社區居民支持國家公園建立的主要驅動力是獲得更多經濟利益,李惠梅等[18]的研究表明,社區居民的生計和福祉會影響自然保護區生態保護參與意愿。研究國家公園建設中生態保護與社區共同發展,尊重國家公園原住民的訴求,讓原住民適度的生產發展促進社區的發展,又維護生態系統的完整性,是生態保護與社區均衡發展的重要前提[11]。但對國家公園社區中牧民的生計問題和參與意愿等的研究還鮮見報道。因此,筆者以國家公園社區牧民參與現狀、態度及行為意愿等為切入點,構建了三江源國家公園建設中社區參與的運行機制,旨在為青海省的國家公園建設提供決策參考。

1 研究區概況與研究方法

1.1 三江源國家公園社區概況2020 年底,三江源國家公園全面通過驗收。截至2021?10?21,三江源國家公園保護面積為19.07 萬km2。根據國家青藏高原科學數據中心統計的數據[19](以下數據均同), 2017 年三江源國家公園范圍內共有12 個鄉鎮、53 個行政村,牧民19 109 戶、2 074 人,人口密度為0.585 4 人/km2,地廣人稀。分布形式上,主要以行政村為基礎,沿道路和集鎮定居,聚落和散居戶共同組成管理單元。總體上牧民居住仍較為分散,聚落程度較低、規模較小,呈現大散居、小聚居的分布特點。2016 年成立三江源國家公園時,貧困人口達19 779 人,公園內社區貧困程度化較高,貧困戶約為40%,收入來源多為補助和畜牧業,脫貧難度大[19]。

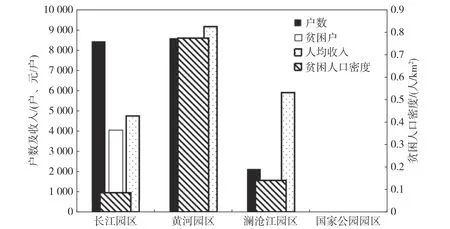

2018 年,三江源國家公園內居民人均可支配收入為7 810 元,分別占青海省平均水平的75%和全國平均水平的53%。長江園區社區涉及治多縣索加鄉、扎河鄉呵曲麻萊縣曲瑪河鄉、葉格鄉等15 個鄉,總戶數8 431 戶,貧困戶4 034 戶,占總戶數的47.8%,貧困人口密度為0.86 人/km2,在3 個園區中,長江園區人均收入最高,為4 759 元/人。黃河源社區涉及瑪多縣黃河鄉、扎陵湖鄉和瑪查理鎮等19 個行政村,總戶數8 555,貧困戶3 449,占總戶數的40.3%,貧困人口密度為0.77 人/km2,人均收入為9 148 元/人,其中,扎陵湖的人均收入為16 743 元,是瑪查理鎮和黃河鄉人均收入的3 倍。瀾滄江源社區涉及雜多縣莫云、查旦、扎青、阿多和昂塞5 個鄉,19 個行政村。因海拔較高社區戶數相對較少,總戶數2 123 戶,貧困戶937 戶,占總戶數的44.1%,貧困人口密度為0.141 人/km2,人均收入為5 888 元/人(圖1)[19]。

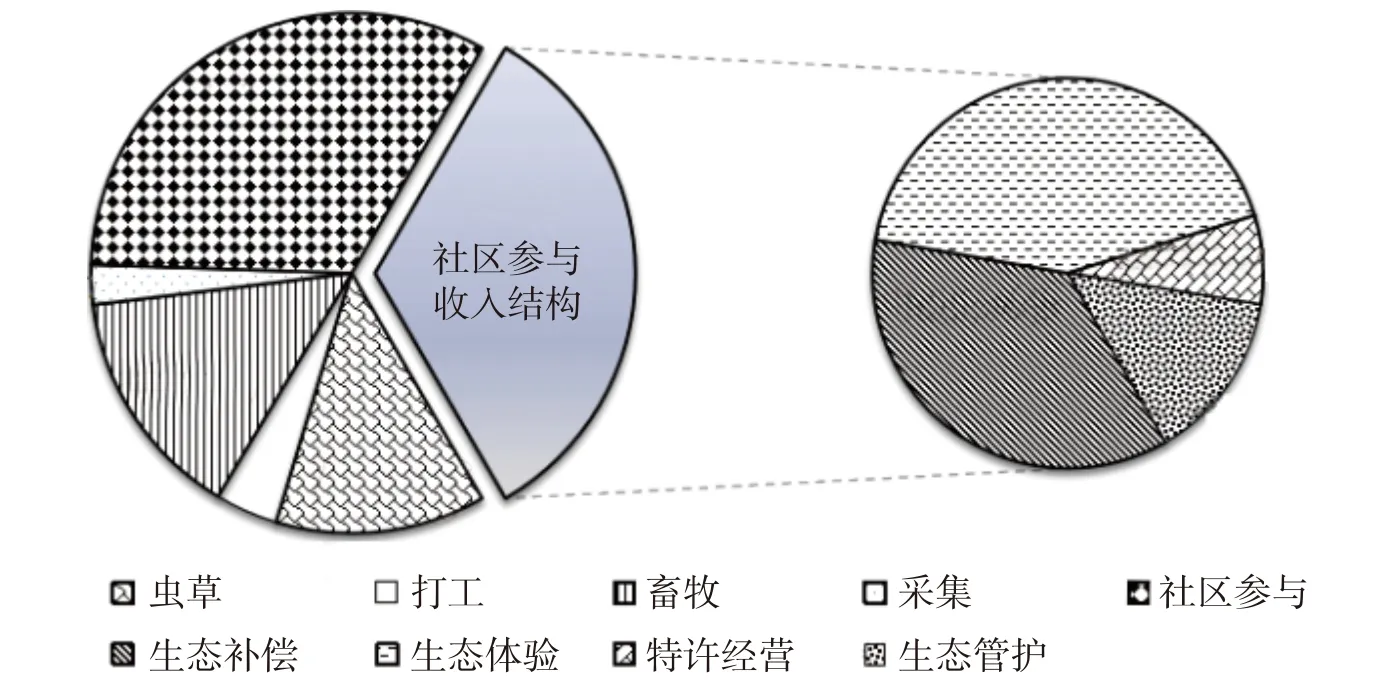

根據筆者2021 年7?8 月對三江源國家公園社區的調查數據, 三江源國家公園社區牧戶的收入來源多為各種政策性補助和放牧(圖2)。傳統畜牧業及其副業和一些采集收入仍然是三江源國家公園社區牧戶的主要收入來源,約占牧戶總收入的24.7%;蟲草的收入雖是社區牧戶主要收入之一,但蟲草收入因受氣候和市場價格的影響具有不穩定性,故在本研究中按照平均值和較小值進行衡量,故在收入結構中所占比例不高。社區參與的收入在國家公園社區牧戶中所占比例不高,約為49.92%,但近幾年顯著增加。社區參與中生態管護和生態補償等扶貧類的參與收益作為脫貧保障,在牧戶收入中約占25.04%。如特許經營和生態體驗等收益性項目在試點區域雖然收入較高,有代替傳統的生計趨勢,但一方面因疫情的影響收入受影響,另一方面因參與者群體在三江源國家中所占比例較小,故對整體收入的影響不明顯。社區因地域偏僻性和牧戶的文化教育水平受限,生計能力有限,使牧戶的打工收入在整體收入占比不高,也制約了牧戶社區參與的收入水平和可能性。

圖 1 三江源國家公園社區貧困情況

圖 2 三江源國家公園社區牧戶收入結構圖

1.2 研究方法本研究采用文獻調查、深度訪談、問卷調研和案例研究等4 種研究方法。通過文獻調研搜集三江源國家公園的規劃、社區資料及其公園建設方案,并選擇了黃河源區的扎陵湖鄉、長江園區的紅旗村及瀾滄江園區的昂賽鄉等作為典型案例展開深入分析。在2021 年7?8 月展開實地調研,與當地的國家公園管理局工作人員一起進行深度及半結構式訪談,主要圍繞國家公園社區參與的現狀、問題及建議進行訪談和開放式提問。與環保組織的負責人和工作人員針對社區參與的引導、幫助和監督情況進行訪談;針對典型案例的牧民進行問卷調研,問卷主要包括3 個方面:牧戶的基本信息、對國家公園的認知及態度、社區參與行為及其問題和建議等。問卷采用李克特量表法進行度量,回答“非常贊同/滿意”的賦5 分,“不同意”的賦1 分。本次調研,在扎陵湖鄉發放問卷25 份,當場回收有效問卷19 份,有效率為76%;紅旗鄉發放問卷18 份,當場回收有效問卷13 份,有效率為72%;昂賽鄉發放問卷20 份,當場回收有效問卷15 份,有效率為75%。本次調研在放牧季,中年男性勞動力去夏季草場放牧的較多,難得的出現了較多女性樣本。樣本中95%為藏族,男女比例為73.4∶26.6;年齡方面跨度較大,學生群體(9~25 歲)和老年群體(50 歲以上)占主體。文化程度中,小學、初中、高中、中專、大學的群體明顯增加,占63.2%。

2 三江源國家公園社區參與認知及現狀

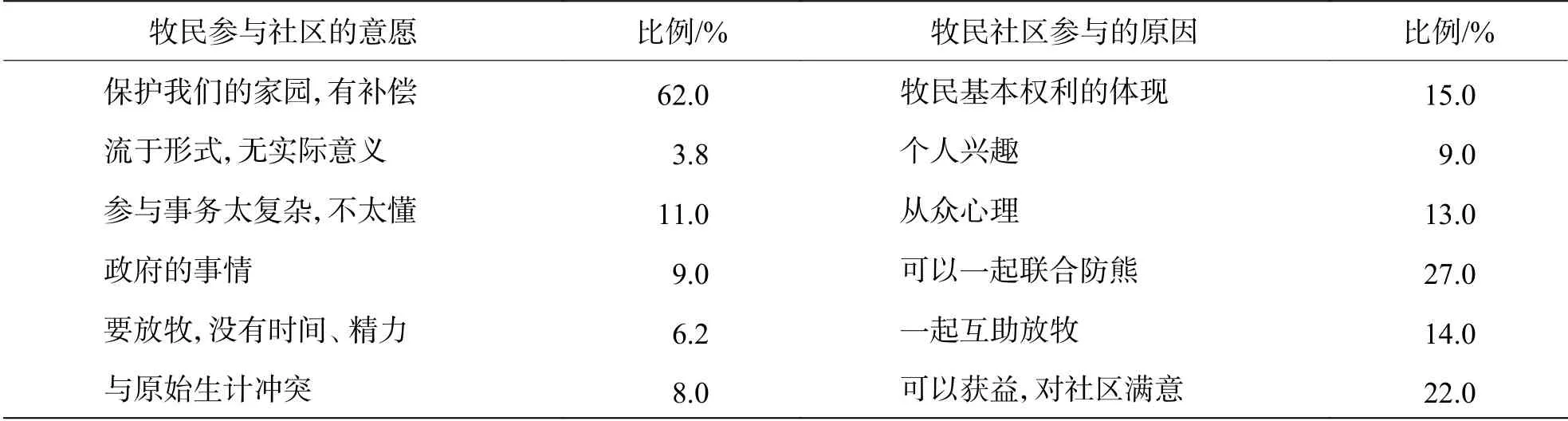

2.1 三江源國家公園社區牧戶參與意愿居民的社區參與意識與態度是居民主人翁精神的體現,更是對社區活動和公共事務的高度社會責任感的集中體現,也可考察對社區工作的認可程度。調查結果表明(表1),三江源國家社區參與的意愿較高,62%的牧戶都愿意參與社區保護,受傳統藏族生態文化的影響和環保政策的宣傳,認為應該共同保護和建設自己的家園,并且近幾年保護好生態國家有補償。約11%的牧戶有參與意愿,但是認為參與事務太復雜,不太懂。只有近11%的牧戶不愿意參與,一些牧戶認為,社區參與只是讓他們投票,流于形式,并沒有解決他們關心的問題也沒有為他們帶來福利;另一部分牧戶多是老年牧戶,家中放牧任務較重,不愿意參與。從愿意參與社區保護的原因上看,三江源國家公園

的主人翁精神和公民意識非常強烈,約15%的牧民認為這是他們的國家公園,參與公共事務的管理是他們政治權利的體現,是國家對牧戶的尊重,所以非常愿意參與國家公園社區建設與管理。約13%的牧戶是出于從眾心理和隨大流而參與社區保護。近27%的牧戶參與社區管理,是因為社區和當地的公益組織往往有一些防熊知識和技巧,通過參與社區事務,可以試驗和聯合防熊,共同維護當地的安全;約36%的牧戶對社區管理和發展較為認同,希望通過特許經營生態體驗等方式,發揮國家公園社區參與的優勢,既可以互助放牧,又能形成規模化經營和借助銷售網絡和渠道,并且年底可以參與分紅,在生態保護的同時發展社區。

表1 三江源國家公園牧民參與社區的意愿及原因

參與態度在一定程度上影響著參與行為[20],三江源國家公園的牧戶參與意識逐漸高漲,參與形式逐漸從投票、舉手表決等形式化參與逐漸演變為牧戶積極主動獻言獻策,參與行為也趨向于咨詢和共管等縱深式發展。但三江源國家公園社區參與行為與其參與意愿不成正比,參與率遠小于參與意愿中的行為預期。生態管護員、生態補償、人獸沖突保險等保障性方式的參與率為100%,其他社區的參與率均不高,反映出社區不能調動牧戶參與行為的積極性。從表1 可知,牧民社區參與約占40%,原因是可以一起聯合防熊和互助放牧,將個人利益與公眾利益相結合,逐漸體現出利他性質和互助的趨向。據當地社區管理人員介紹,因國外的很多防熊知識并不適用于三江源國家公園的管理,很多防熊策略都是牧戶討論形成的,社區組織往往是在牧民的建議上不停地試驗和改良后形成的。昂賽的生態體驗模式是在山水組織的幫助下設計完成,牧戶之間經常互助提供基礎設施、提供向導或者生態體驗點等完成生態體驗等工作。近3年國家公園內野生動物的數量增加,導致鼠兔、野驢與巖羊等野生動物與草原牛羊競爭草的局面和野生動物傷人事件,使牧戶的生計與國家公園的保護相沖突、而補償未能完全彌補牧戶的福祉損失,使牧戶社區參與成本和風險增加增加,基于風險損失厭惡為抵御風險而選擇互助的參與方式。這反映出三江源生態保護與社區發展未能充分協調,人地和諧的矛盾依然存在,因此,社區共建及促進社區發展而提高社區福祉是重要途徑。

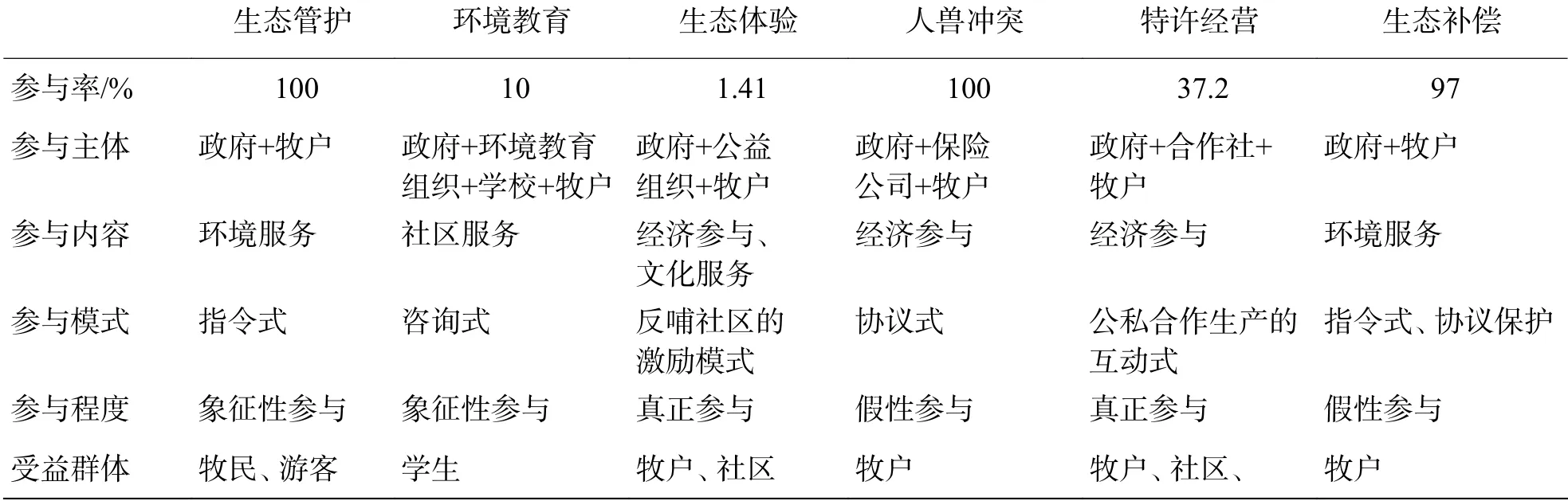

2.2 三江源國家公園社區參與現狀以社區為主體的生態保護的概念興起,并逐漸成為自然資源保護的主流范式之一。三江源國家公園自然保護與社區發展相結合,通過生態管護公益崗位、自然教育、生態體驗、人獸沖突保險、特許經營、生態補償等方式減少當地居民對自然資源的依賴,并增加經濟機會以減少自然保護和社區之間的利益沖突,促進保護目標的達成[21]。但社區參與的程度和覆蓋率、參與主體、參與模式等均隨參與方式略有不同(表2)。

2.2.1 生態管護三江源國家公園按照《三江源國家公園生態管護員公益崗位管理辦法(試行),按照“一戶一崗”設置了17 211 名生態管護員,參與率為100%,參與率最高,在三江源國家公園按戶全面覆蓋。政府每月給管護員發放1 200~1 800元工資,管護員負責生態監測、巡護和清潔等工作。生態管護與扶貧相結合按每戶一崗設置,保障了牧戶的基本生活需求。牧戶通過培訓后管護員基本能勝任,故參與度高,相比較與其他社區參與方式滿意度也最高。

表2 三江源國家公園社區參與現狀

2.2.2 自然教育三江源國家公園的環境教育工作,由青海省環境教育協會和基層政府聯合在曲麻萊、隆寶濕地的小學開展自然教育系列課程和活動為主體,由環保組織和政府的一些環境保護培訓為輔,同時當地的環保本土人士和寺廟的一些環保理念傳輸為補充。社區牧戶總體上對環境教育的參與意愿和熱情較高83%,但普及率不高。中老年牧戶往往因語言和文化教育水平限制而屬于被動性參與,小學生群體和中青年的參與意愿較高。

2.2.3 生態體驗三江源國家公園的生態體驗由政府出臺管理辦法,在非政府組織(NGO)幫助和組織下,一些由條件的牧戶開展向導和體驗服務。因受疫情影響,黃河園區和長江園區并未實質展開,筆者以瀾滄江園區的昂賽為案例。在雜多縣政府、山水自然等組織機構的引導、支持下,瀾滄江源園區2016—2018 年連續3 年舉辦“自然觀察節”,引導牧民參與其中。2016 年,15 名經過培訓的牧民成為自然向導,每天獲得500 元的個人收益。2017年,18 位經過培訓的牧民,在自然觀察節中每位牧民共獲得2 000 元的收入。規模在不斷擴大,收益在不斷提高。昂賽鄉23 戶家庭自2020 年4 月10 日起,接待訪客30 批600 人次,運行收入100 萬元,其中40 萬用于牧戶分紅,60 萬用于合作社發展和購買養老保險。該參與方式牧戶進行生態保護并獲益,減少了對自然資源的依賴性和利用,充分考慮了集體、牧民(參與經營和非經營的)的利益均衡問題參與特許經營和生態體驗的牧民獲得45%的收益,其他牧民因為也是公共自然資源的提供者,同時獲得45%的收益;而村集體獲得10%的收益,用于管理和保護當地的生態環境和資源,維護當地的一些涉基礎設施建設,以合作社運營反哺社區,取得了良好效果。牧戶的參與意愿較高,參與過程中體驗內容、體驗服務及標準、收益分紅等均由牧民全程參與,屬于真正的實質性參與,也是當地生態保護和社區發展雙贏的典范。

2.2.4 人獸沖突保險三江源國家公園生態保護效益明顯,生物多樣性明顯提升,而人獸沖突也隨之上升。為將牧民的損失降低,由政府出面,牧戶購買太平洋保險公司的保險,由保險公司理賠。該社區參與方式公園內面參與、全面覆蓋,一定程度上可以緩解當地牧戶對野生動物的敵視或者報復性獵殺,促進人的發展與生態環境和諧共生。但因理賠程序復雜和賠償標準較低,牧戶的參與意愿和熱情并不高。

2.2.5 特許經營三江源國家公園的特許經營模式,由畜牧局和政府成立企業并經營,社區牧戶以草場和牛羊入股生態畜牧合作社,由政府經營,牧戶年底參加收益分紅。有的合作社也形成合作制,即收購牧民的牛羊肉、酸奶等產品,由合作社進行銷售,形成公私合營的模式。三江源國家公園內已組建48 個生態畜牧業專業合作社,其中入社戶數6 245 戶,占園區內總戶數的37.19%[22]。黃河園區的扎陵湖鄉生態畜牧合作社、長江源園區曲麻萊縣葉格鄉和紅旗村畜牧業合作社均以牛羊肉、酸奶和牛羊絨的生產銷售為主,未形成更深的產業鏈,受季節和地域限制等原因,供給能力有限;銷售也以當地銷售為主國內和國際市場的占比較低,品牌效應更是沒有體現,特許經營的收益不高,每年牧戶的分紅也呈現出不穩定,收益分配比例不明確,社區整體經營能力不夠而帶動效應有限,致使牧戶的參與熱情不高,約8%~9%的牧戶因家庭勞動力有限選擇退出合作社。

2.2.6 生態補償三江源國家公園二期生態補償參與率較高,達97%以上,部分無草場(包括分戶)牧戶、外來戶及去城市工作的牧戶沒有參與。按照2017《三江源國家公園草原生態保護補助獎勵政策實施方案》實施,對草蓄平衡和禁牧的牧戶分別按37.5 元/hm2和57~79.5 元/hm2的標準補償,屬于保底性補償,激勵性補償的標準和機制尚待建立。

2.3 三江源國家公園社區參與特點及問題

2.3.1 參與主體眾多,但仍以政府為主導,以NGO 等組織為依托主體三江源國家公園社區參與主體,主要是各利益相關群體,包括國家公園管理機構、非營利的公益組織、本土環保組織、原住牧民、寺廟等。各個利益相關者中,政府起著主導作用,社區居民是社區發展的主體,非政府組織起著橋梁的作用,寺廟是重要的影響主體。三江源國家公園有諸多社區非盈利組織參與,是三江源國家公園建設的重要力量,如世界自然基金會、北大山水、阿拉善基金會(SEE)等,這些組織在生態環保領域往往具有國際化的視野和非常專業化的知識和經驗,如通過引入社會資本,協助、監督及協調管理機構(地方政府)、企業、公眾和牧民,為三江源國家公園的體制建設、自然教育示范和野生動植物的檢測技術支持、社區傳統生態文化保護等方面提供了有益的經驗和管理建議,改善了當地政府在社區引導過程中的不足,提升了當地社區的生態保護能力和參與程度。在當地的民間環保組織帶領下,展開的水源祭祀、巡護等也是社區參與的重要補充。寺廟是重要的影響主體,許多高僧和活佛對當地的社會影響非常重要和廣泛,他們擁有著專業知識,也經常參政和決策咨詢,往往對當地許多公共事務具有一定的話語權和影響力。當地的寺廟及高僧擁有廣泛的信徒,往往成為當地生態環境保護的倡導者和踐行者,但三江源國家公園社區參與中對此重視不足。

三江源國家公園的社區參與屬于政府主導式的社區參與,政府往往都是參與的發起者和組織者,參與的形式主要由政府決定,政府具有絕對的控制權和領導權,牧民和公眾往往都是在政府的宣傳下被動參與和淺表參與,牧民關注權利較多,而對發揮責任意識和公共事務的參與率不高,參與程度有限。

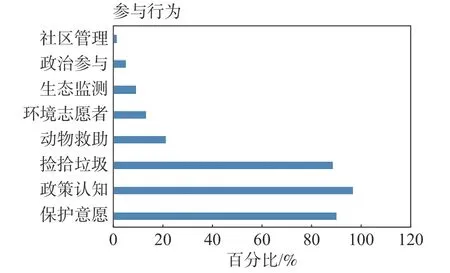

2.3.2 對環境問題關注度高,但參與深度與廣度不夠筆者的調研數據表明,三江源國家公園因近幾年的生態保護政策宣傳和社區的生態文化共同影響下,牧戶的生態保護意識較高(圖3)。89%的三江源國家公園社區牧戶都有生態保護意愿,但參與意識與參與行為不平衡。96%以上牧民了解國家公園、環境退化及草原補償的概念和相關政策,92%牧民有生態管護的參與行為,其中,約有88%的牧民有自發揀拾垃圾的行為,約21%的牧戶參加過野生動物救助,13%左右的牧民參加過環境志愿者,約9%的牧戶參加過生態監測。三江源國家公園的社區牧戶對與密切相關的生態問題關注度較高,但參與深度不夠,牧民對撿拾垃圾和參加環境教育等簡單的環境保護活動參與度較高,但諸如當地相關保護規劃的制定、保護區界限等更深度的參與有限。

圖 3 三江源國家公園牧民社區參與度

根據謝里.安斯坦的“公眾參與階梯”理論,村民參與的程度從低到高分為3 個層次,即為非參與、象征性參與和實質性參與[23]。三江源國家公園的社區參與通常是1 種工具性參與模式,如覆蓋面最廣泛的生態管護員、生態補償、人獸沖突保險和環境教育等參與,均為政府制定好規劃方案、補償標準、保險金及補償標準,村民被動接受。這實質上是最低程度的參與,即社區參與往往只是機構為社區宣傳和輸入一些保護知識和理念,目的是倡導當地社區能更多地支持和參與保護項目的完成[24?25]。在此過程中,當地的機構往往只是將社區參與看作目標,通過告知和宣傳環保政策,希望牧民能犧牲自然資源的利用而參與生態環保,但是給予的經濟補償較少,且較少地顧及和考慮當地牧民的各種利益,故社區參與仍然停留在象征性參與和服從階段,牧民通常只是被迫接受社區的決策(如移民),僅僅是在生態保護的方式或采用的手段、實施周期等方面進行象征性的討論參與,參與信息流動基本上是從政府機構向村民的單向流動,村民缺乏反饋的渠道和談判的權力,屬于象征性的參與。一些瀾滄江園區的生態體驗和特許經營項目,在山水保護組織的指導和幫助下,通過社區利益群體的討論,實施利益分紅,社區參與正在向實質性參與模式轉變,但因試點群體較小,尚未形成廣泛的影響和示范效應。

2.3.3 參與機制有待優化社區共管(CBCM)是指為實現生態保護與社區可持續發展的雙重目標,社區共同參與保護區保護管理方案的決策、實施和評估的過程。國家公園的社區參與注重的是綠色發展與社區利益的協調[26],民主協商式的社區共管機制[6]。2017 年,在中共中央、國務院辦公廳印發的《建立國家公園體制總體方案》中,也明確提出了“建立社區共管機制”的要求。三江源國家公園是社區生態保護參與機制是中央政府主導下的多方主體共建的民主協商式社區共管機制。

三江源國家公園社區共管模式基本上是一種指令式+咨詢式。國家公園管理機構通過行政指令或聘用牧民(生態管護員)開展生態保護任務,這種政府主導型的社區項目主要依靠上級政府的專項經費;在一些管理事務中,如防熊設施及生態體驗的模式和線路設計等方面,咨詢當地的環保組織和一些學者專家,具有咨詢式的特點。昂賽的生態體驗模式是雜多縣政府出資引導,山水組織指導幫助下的利益共享模式,示范戶牧戶、未參與經營的牧戶和社區共同參與生態保護,共同分享利益。對于NGO 組織協調的這種社區參與模式,往往以項目的形式展開,資金通過項目籌集,隨著項目的結束和NGO 組織的離開,資金保障和項目的持續性都將存在極大的風險。如三江源民間環保組織主導下的甘達水源地保護是社區自治型保護模式,缺乏專項資金保障和政府支持,極容易受到外界利益的誘惑,表現出不穩定和不可持續性。三江源國家公園這種自上而下的管控模式,導致保護區管理機構與社區缺乏良性的溝通和協商機制,開展的社區共管大多是用短期的經濟利益如分紅或者資金發放等以交換社區的保護行動,很難從根本上將社區從自然資源的“破壞者”轉變為“守護者”。

3 討 論

3.1 三江源國家公園社區牧戶的生態保護認知性較高,環保意識也較高研究表明,當地牧戶的生態保護認知性和環保意識較高的原因有二:一是對三江源國家公園管理部門的政策宣傳和生態保護實踐影響的響應,二是受當地傳統藏族生態文化的影響。與趙翔等[11]的研究結論一致。三江源國家公園社區的牧戶一直有著諸多的傳統生態保護習俗和行為,如自發地撿拾垃圾、清潔水源、救助和喂養野生動物等生物多樣性保護行為,并沒有獲取任何的補償;牧戶參與草原禁牧和草蓄平衡及生態管護的補償和工資并不能完全彌補牧戶的實際福利損失,經濟補償更多的是一種參與生態保護的激勵和保障;參與特許經營、生態體驗等方式是牧戶在國家公園建設下生態保護與社區發展共贏的一種選擇,揭示出三江源國家公園社區生態保護行為不完全符合理性經濟人的驅動,而是與傳統生態文化和環保政策宣傳共同影響下的結果。該結論與楊金娜[14]認為三江源國家公園社區參與是受經濟利益驅動的看法不同。注重生態文化的傳承和引導,挖掘三江源藏族的生態文化理念中符合時代要求的古老智慧,并將其進行理論總結和升華,與社會主義核心價值和習近平生態文明思想結合起來,賦予傳統思想現代的觀念,促進當地社區民眾生態理念的培育使其在國家公園建設中發揮積極作用,共建社區文化引導社區參與,既有益于推動國家公園保護,也是實現國家公園生態系統完整性的切入點。

3.2 三江源國家公園牧戶的社區參與行為首要動機是要保護自己的家園這表明三江源國家公園牧戶的社區參與行為不僅僅是理性經濟人,而更多的是受傳統生態文化影響下的一種歸屬感和地方依戀感體現,這與李惠梅[18]的三江源生態保護行為機制研究結果相同,也與程紹文等[27]認為的神龍架國家公園的社區參與是受地方依戀感影響的結論一致。三江源國家公園社區參與行為表現出利他性和互助的趨勢與特點。三江源國家公園社區牧民多為藏族,有著共同的社會習俗、生活生產方式和宗教信仰,歸屬感較強。因地緣和血緣關系社區之間、社區牧戶之間形成了緊密的社會關系,社區牧戶之間一直有互助合作的傳統,在共同抵御風險的需求下表現出了社區強的凝聚力和參與行為的一致性和互助性。國家公園社區及其文化也是國家公園的一部分,生物多樣性保護應該和文化多樣性保護并重。在關注保護造成的直接成本收益的同時,也要考慮到保護中的其他利益,包括文化傳承、宗教信仰等[28]。三江源國家公園的國家公園以保護自然生態的完整性和原真性為基礎,三江源國家公園內的原住民在長期與自然和諧共生的過程中已經成為當地生態系統中不可或缺的一環,尊重當地的自然生態文化和傳統自然資源利用中人地和諧的理念,合理保護其生活方式也是保護生態系統完整性及健康的一種措施。

3.3 三江源國家公園社區牧戶的參與行為與保護意愿不相匹配除了扶貧任務和具有保障性質的生態管護員和生態補償的參與率為100%(按戶)外,其他社區參與的參與率均不高,反映出社區生態保護與社區發展的不協調。三江源國家公園在生態系統的“最嚴格保護”實施中傾向于生態保護而忽略或者不重視社區的發展,國家公園“全民公益性”的建設理念的理解還不透徹,認為國家公園保護一定要限制止和取代傳統生計,使社區牧戶生計結構和經濟收入受到沖擊,導致牧戶參與生態保護的成本和風險激增。生態補償不到位且模式單一,牧戶參與社區保護的保障機制不完全,牧戶受文化和個人能力限制,改變生計方式的能力不夠,參與社區發展以改善福祉損失的效益不高,加之社區參與機制不完善,參與渠道不暢通致使牧戶的社區參與行為因顧慮重重而受阻。尊重傳統生計方式,合理和適度的發展生計以不犧牲社區利益,才有可能調動社區生態保護積極性,有利于實現資源可持續利用與生態系統保護目標。

3.4 三江源國家公園社區參與度不高,為象征性參與或假性參與唐文躍等[29]認為,社區參與強度的加強取決于社區是否在核心管理層享有“話語權 ”,擺脫象征性參與的局面。應積極引導社區牧民群眾全程參與[9],保障社區對發展決策和相關事務的參與權和話語權,建立社區居民意見采納和反饋機制,引導社區參與重大事項決策;通過提高居民的社區歸屬感和社區增權,加強社區參與效能是必要性的。三江源國家公園社區是政府主導,多元主體參與的社區共管機制。社會組織積極參與三江源國家公園建設,其非營利性、公益性以及志愿性和國家公園的管理理念一致,構成了國家公園治理體系建設中的重要一環[30]。機制創新是協調保護與關系中的重要突破點,但在三江源國家公園的社區參與機制中,制度是過于倚重政府主導下的社區保護(諸如政府保障基礎設施建設、補償、公益管護崗位、特許經營),為完成脫貧任務和生態保護目標,沒有注重社區的發展;在操作層面上不敢放權于基層社區和牧民,輕視了非政府組織的橋梁作用,沒有利用好三江源國家公園特色的有益因素—寺廟和宗教文化影響下的民間組織助推作用。只有將社區參與當成手段,才能充分地尊重和維護當地人群的利益,通過各當地的牧民授權和合作,才會實現社區的真正參與,才能實現政府主導模式向居民模式的參與治理轉變,民眾成為社區治理的主人,牧民的參與積極性和參與程度才能提高,利益主體通過民主協商討論和治理公共事務。

4 結束語

國家公園社區管理應堅持國家所有、全民共享原則,以政府力量為主導,完善舉報制度和權利保障機制,保障社會公眾的知情權和監督權以不斷擴大影響力和受眾面;以多元化的路徑為基礎,通過生態產品市場化和品牌經營等市場路徑形成替代生計,以降低社區對自然資源的依賴程度;構筑全社會參與體系,推動社會組織和個人參與國家公園生態保護,使各利益主體協調參與到自然資源管理中,形成“地方政府—社區共管委員會—社區居民”協同治理模式;讓社區認同國家公園自然保護的目標, 尊重和引導特色文化,重視社區及居民的福祉,健全多元化的補償機制,提升社區參與的能力并分享管理的收益, 切實發揮社區共管社會效能,以實現三江源國家公園的可持續保護與發展。

本研究尚存在以下不足:一是調研時間是游牧季節,導致樣本的覆蓋面不足,缺少了許多去夏窩子牧戶的調查樣本;二是調研的樣本數太小,故缺失了對社區牧戶認知與參與行為及其影響因素的定量分析;三是受疫情影響,三江源國家公園內許多地區的社區參與工作沒有開展,收集的數據有限,沒有展開園區內3 個園區的比較研究。今后將做進一步的研究。