松花江流域干旱規律研究

(遼寧省鞍山水文局,遼寧 鞍山 114000)

干旱指因水分的收支或供求不平衡所造成的水分不足現象,包括氣象干旱、農業干旱、水文干旱、社會經濟干旱。干旱是一種不可抗拒的氣候災害,它影響著社會經濟發展、居民生活、工農業發展和社會公共安全。

目前,國內外水文工作者使用降水距平百分率 (Pa)、降水Z指數、標準化降水指數SPI[1]、帕默爾干旱指標PDSI、綜合氣象干旱指數CI、綜合氣象干旱指數DI等指標來衡量不同類型的干旱程度。袁文平等[2]基于我國不同氣候區的7個氣象站1951—1995 年的月降水資料,將SPI 指數和降水Z指數進行對比研究,得出在我國的氣象干旱研究中,SPI指數較優于Z指數,前者能夠較好地反映各個區域和各個時段的旱澇狀況;安順清等[3]利用濟南(1919—1980年)、鄭州(1951—1980年)兩個氣象站的逐年逐月氣溫和降水等基本資料,在修正權重因子時選用北京、青島等12個氣象站的有關資料,對帕默爾旱度模式進行了修正,建立了我國的帕默爾氣象旱度模式;鄒旭凱等[4]利用綜合氣象干旱指數CI統計分析了全國大江河流域近60年的干旱變化情況,從整體來看,近60年來中國干旱面積表現出較弱的增加趨勢;趙海燕等[5]通過研究我國西南地區的干旱情況,在用加權降水量改進標準化降水指數的基礎上,對綜合氣象干旱指數進行了修正,建立了新的綜合氣象干旱指數;閆桂霞等[6]通過總結對比已有氣象干旱指數,結合PDSI和SPI的優點,提出了綜合氣象干旱指數DI;Ohlsson[7]提出用SWSI(Social Water Scarcity Inde x)反映社會經濟干旱程度。但松花江流域并未作過基于MATLAB編程的干旱研究,因此本文利用松花江流域38個氣象站在1961—2013年的氣象資料,基于MATLAB編程計算各站點在各月的降水距平百分率Pa、標準化降水指數SPI、綜合氣象干旱指數CI,并與實際干旱情況相比較,最終選取適合松花江流域的最優干旱指數,在此基礎上,分析松花江流域干旱的時空分布規律。

1 干旱指標計算分析

1.1 資料的可靠性分析

本文采用的資料是由中國氣象數據共享網提供的松花江流域有代表性的38個氣象站在1961—2013年逐月降水量、月最高氣溫、月最低氣溫、月平均氣溫、月平均相對濕度、月日照時數、10m處月平均風速,各氣象站的緯度、經度及海拔高度,及1991—2011年間各氣象站的災害情況,數據具有可靠性、一致性和代表性。

1.2 干旱指標

1.2.1 降水距平百分率Pa

降水距平百分率 Pa 是指某時段的降水量與常年同期降水量相比的百分率:

(1)

1.2.2 標準化降水指數SPI

假設某一時段的降水量為x,則其累積概率可表示為

H(x)=q+(1+q)G(x)

(2)

式中:q為降水量為0的概率。

(3)

1.2.3 綜合氣象指數CI

綜合氣象干旱指數CI的計算式為

CI=aZ30+bZ90+cM30

(4)

式中:Z30、Z90分別為近30天、90天的標準化降水指數SPI;M30為近30天相對濕潤度指數;a、b、c平均取值分別為0.4、0.4、0.8。基于MATLAB編程可計算出數列的CI值。

1.3 最優指數選取

按照《氣象干旱等級》(GB/T 20481—2017)規定的降水距平百分率Pa、標準化降水指數SPI及綜合氣象干旱指數CI的干旱等級劃分標準,基于MATLAB編程計算SPI以及CI值,結果見表1。由表1可以看出,Pa劃分等級和實際干旱等級一致的有3次,SPI一致的有4次,CI一致的有7次,說明綜合氣象干旱指數CI對于實際干旱情況的描述與其他兩種干旱指數相比更貼切一些。

在冬季,松花江流域無農作物生長,干旱對其無影響,實際旱災中沒有冬旱的記錄。為統一計算,冬季也選取綜合氣象干旱指數CI作為其干旱指標。綜上所述,最終選取綜合氣象指數CI作為評價松花江流域旱情的干旱指標。

表1 各干旱等級對照情況

2 干旱規律分析

2.1 干旱時間分布規律分析

2.1.1 年內分布規律

按干旱發生的月份將干旱分為4類:春旱(3—5月)、夏旱(6—8月)、秋旱(9—11月)、冬旱(12至次年2月),每個季節若有1個月份發生干旱(CI等級值>1),則認為此季節出現干旱。統計各站點在1961—2013年間干旱發生的次數及概率,結果見表2。

表2 各站點的春旱、夏旱、秋旱、冬旱的發生次數及頻率

由表2可知,松花江流域各站點春旱和冬旱發生次數最多,多為80%~90%;秋旱次之,一般為70%~80%;夏旱發生次數最少,一般為60%~70%。

2.1.2 年際變化規律

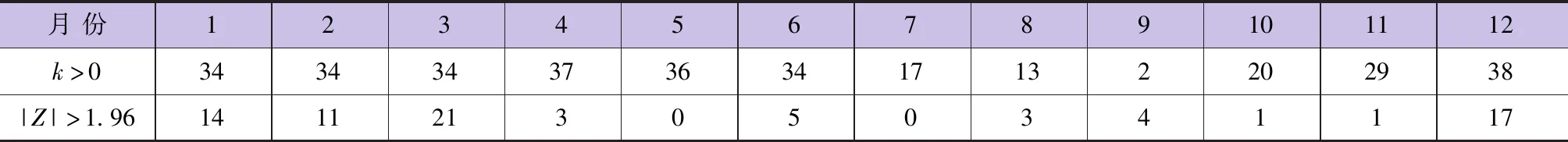

本文采用Mann-kendall趨勢檢驗法分析松花江流域干旱隨年份的變化規律,當k>0時,CI值呈上升趨勢,即干旱隨年份有加重的趨勢;當k<0時,CI值呈下降趨勢,即干旱隨年份有減弱的趨勢。本文選取顯著性水平α=0.05對其進行顯著性檢驗,當結果Z的絕對值大于1.96時,表示此回歸方程是顯著的,否則為不顯著。

表3 各月份k>0和|Z|>1.96的站點個數

各月份k>0和|Z|>1.96的站點個數見表3,由表3可知,在1月、2月、3月、4月、5月、6月、12月大部分站點為k>0,說明在這幾個月份松花江流域的干旱有加重的趨勢,但只有3月通過顯著性檢驗的站點較多,因此認為松花江流域的干旱情況在3月呈現顯著加重趨勢,在1月、2月、4月、5月、6月、12月為不顯著加重趨勢。

7月沒有站點通過顯著性檢驗,共有17個站點的k>0,這些站點多集中在松花江流域的北部和東南部,可認為這些地區的干旱情況在7月呈現不顯著加重趨勢,其他地區則呈現不顯著減弱趨勢;8月僅有3個站點通過顯著性檢驗,共有13個站點的k>0,這些站點集中于流域東南部的一小部分,則這些地區的干旱情況在8月呈現不顯著加重趨勢,其他地區呈現不顯著減弱趨勢;9月只有4個站點通過顯著性檢驗,兩個站點的k>0,可認為該流域的干旱情況在9月呈現不顯著減弱趨勢;10月、11月各有1個站點通過顯著性檢驗,k>0的站點集中在流域的東部,則該區域的干旱情況在10月、11月呈現不顯著加重趨勢,其他區域為不顯著性減弱趨勢。

2.2 干旱空間分布規律分析

在流域站點圖的基礎上點繪各站點在1961—2013年間發生春旱、夏旱、秋旱和冬旱的次數,見圖1。

圖1 各站點發生干旱的次數

由圖1(a)可知,在整個流域,各站點在1961—2013年間發生春旱的次數差別不大,說明春旱在整個流域上分布較均勻,沒有明顯的空間差異。由圖1(b)可知,流域夏旱次數由西部向東部遞減,其中,流域東南部發生干旱次數最少,說明松花江流域內夏旱由西部向東部減弱,流域東南部夏旱程度最輕。由圖1(c)可知,流域西南部發生秋旱次數最多,其他區域發生干旱次數相對偏少,說明松花江流域西南部秋旱最嚴重,其他區域稍輕。由圖1(d)可知,整個流域各站點在1961—2013年間發生冬旱的次數差別不大,說明冬旱在整個流域上分布較均勻,沒有明顯的空間差異。

3 結 語

本文采用松花江流域38個氣象站在1961—2013年間的氣象資料,計算各站點在各月份的降水距平百分率Pa、標準化降水指數SPI、綜合氣象干旱指數CI值,并由此劃分干旱等級。綜合3個指標劃分的干旱等級與流域實際干旱情況進行對比,選取CI作為松花江流域的最優干旱指標。但在最優干旱指標的選取過程中,只考慮了降水距平百分率Pa、標準化降水指數SPI、綜合氣象干旱指數CI 3個氣象干旱指標,沒有考慮其他氣象干旱指標,且在干旱規律分析時,選用的方法簡單,對流域干旱規律分析不夠詳盡,因此后續有待進行進一步深入的研究。