北京地質災害風險評價研究*

王 穎,王志一,紀軼群

(1.北京市地質礦產勘查院,北京 100195;2.中國地質環境監測院,北京 100081;3.北京市水文地質工程地質大隊(北京市地質環境監測總站),北京 100195)

0 引 言

城市地質災害是城市化快速進程中的一種自然與人為作用下的新型地質災害.近年來,隨著社會經濟快速發展、人類活動日益頻繁,地質災害問題逐漸增多,同時各類地質災害也在影響和制約區域經濟發展.北京地質條件較為復雜,新構造活動較為強烈,地質災害隱患嚴重影響城市發展.為此,在北京開展地質災害風險性評價,是保障首都各項經濟建設和“四大中心”功能定位的基石.

地質災害風險性評價涵蓋地質災害發生的社會屬性和自然屬性,是在地質災害危險性和易損性綜合分析基礎上,采用特定的技術方法綜合評估地質災害發生后對人員傷亡情況、社會資產損失等的整體分布及其影響程度[1-4].國外相關研究起步較早:Guptar和 Joshi[5]在拉姆根加河流域內進行地質災害危險性評價;Gomez和 Kavzoglu[6]運用地理信息系統(geographic information system,GIS)和人工神經網絡技術開展委內瑞拉賈博諾薩河盆地內的滑坡危險性評價;Galli和 Guzzetti[7]統計歷史災害并結合經驗估算對翁布里亞地區地質災害易損性展開定量分析.我國在地質災害風險評價研究方面起步稍晚:孫冉等[8]選取降水和地形地貌等多個指標采用GIS與層次分析法,結合對山東費縣進行地質災害風險性評估,得到風險性區劃圖;田春陽等[9]選取坡度、巖性軟硬程度、年平均降水量和土地利用類型等8個指標,對遼寧西豐縣進行地質災害易發性評價.近年來專家學者們在地質災害風險評價的技術方法和理論研究方面取得一定成效,但是鑒于地質災害易損性評價受地域社會經濟、人類活動等主觀因素影響較大,易損性評價指標選擇、評價標準及體系建立是目前地質災害風險評價研究的熱點及難點之一.

北京在地質災害風險評價研究方面有一定經驗.李巖[10]利用遙感和GIS技術對北京山區地質災害開展風險評價研究;徐晨陽[11]基于GIS技術對房山區地質災害進行風險評價.但有關全市地質災害風險評價研究工作相對較少,且目前尚無統一技術標準.為此,本文參考已有地質資料以及社會、經濟資料等,選取地形地貌、地層巖性、地質構造、地質災害強度、植被覆蓋指數、氣候降雨、人口密度、道路交通、土地資源和水資源共10個評價指標進行量化處理、分級,利用GIS空間分析功能,在地質災害危險性分區和易損性評估的綜合分析基礎上,進行地質災害風險性的區劃分級,為城市地質災害防治、風險評估及城市規劃建設提供依據和技術支撐.

1 研究區概況

北京市(39°26′~41°05′N,115°25′~117°30′E),面積為1.64萬 km2,其中山區1.01萬km2,占 62%;平原區0.63萬km2,占38%.北京地處燕山山脈、太行山脈和華北平原西北隅交匯地帶,其北部和中部處于燕山臺褶帶中段,東南部則屬華北斷坳的西北隅,跨燕山臺褶帶和華北斷坳兩級構造單元.區域內地貌多樣,氣象多變,加之強烈的人類經濟活動,近年來崩塌、地面沉降等地質災害均有發生.截至2014年,全市查明山區地質災害隱患4 614處,其中比較常見的是崩塌和泥石流,其次為地表塌陷和滑坡.平原區有7個沉降中心,2012年沉降區域面積為4 323 km2,1995—2012年最大累計沉降量為1 414 mm[12].

2 評價數據來源及方法

2.1 數據來源

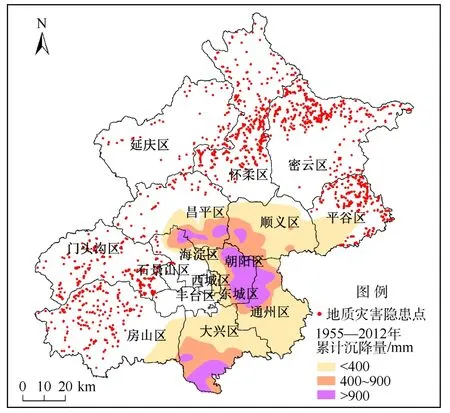

使用數據主要包括地質災害現狀分布、地形地貌、地層巖性、地質構造、地質災害強度、植被覆蓋指數、氣候降雨、人口密度、道路交通、土地資源和水資源共10個數據集.其中:地質災害現狀分布示意(圖1)是參照2008年出版的《北京地質災害》[13]以及地質文獻資料[12]利用ArcGIS矢量化獲得;地形地貌選用數字高程數據為30 m分辨率的柵格數據,源自中國科學院計算機網絡中心數據集;地層巖性、地質構造參考2008年出版的《北京地質災害》[13];地質災害強度參考地質災害區劃文獻等資料;植被覆蓋指數來源于地理空間數據云(http://www.gscloud.cn)2018年Landsat8影像,通過影像波段反射率計算得到NDVI;氣候降雨數據參照北京市氣象局2018年平均降雨量數據;人口密度源自《北京統計年鑒》[14];道路交通、土地資源、水資源數據通過2018年Landsat8影像遙感解譯獲得.

圖1 地質災害分布

2.2 評價方法

地質災害風險評價是建立在地質災害危險區劃和地質災害易損評估基礎上,對不同成因、不同強度地質災害活動的危險性及其可能對人們的生命財產構成的危害程度進行的定量化分析與評價,目前各國比較公認的風險性表達式為:危險性與易損性之積[15-17].地質災害風險評價是地質災害危險性區劃和易損性評估共同作用的結果,具有多目標、多準則等特點[18-20].為便于數據處理、分析,本文選擇層次分析法計算地質災害危險性、易損性評價因子權重系數,劃分3 km×3 km網格作為評價單元并賦予相應屬性,形成各評價指標的專題信息,最后根據評價因子權重得到地質災害風險性評價分級.

層次分析法建模分為4步:

(1)建立層次結構模型.將問題所有相關因素按不同屬性自上而下分成若干層次,每一層的各因素對上層、下層因素都有影響和制約.

(2)構建判斷矩陣.從層次結構模型第2層開始,同一層因素兩兩比較其重要程度,并按規定定量化,構成矩陣形式.

(3)計算權重.將判斷矩陣每一列歸一化,通過計算得到判斷矩陣的特征向量(權重)和最大特征根.

(4)判斷矩陣的一致性檢驗.由于地質災害風險評價的復雜性或對地質災害致災因素認識的片面性,通過所構造的判斷矩陣求出的特征向量(權重)是否合理,需要對最大特征根進行一致性和隨機性檢驗[21].若判斷矩陣具有滿意的一致性,說明權重賦值是合理的;否則,就需要調整判斷矩陣,直到取得滿意的一致性為止.

2.3 評價因子選取和分級

地質災害風險性評價是地質災害危險區劃和地質災害易損評估共同作用的結果.科學合理選擇評價因子,并充分考慮其對地質災害風險性的貢獻程度,有利于提高地質災害風險評價的有效性和實用性.根據已有地質資料,經綜合分析研究,選擇地形地貌、地層巖性、地質構造、地質災害強度、植被覆蓋指數和氣候降雨6項地質災害危險性指標,以及人口密度、道路交通、土地資源和水資源4項易損性指標建立評價指標體系.

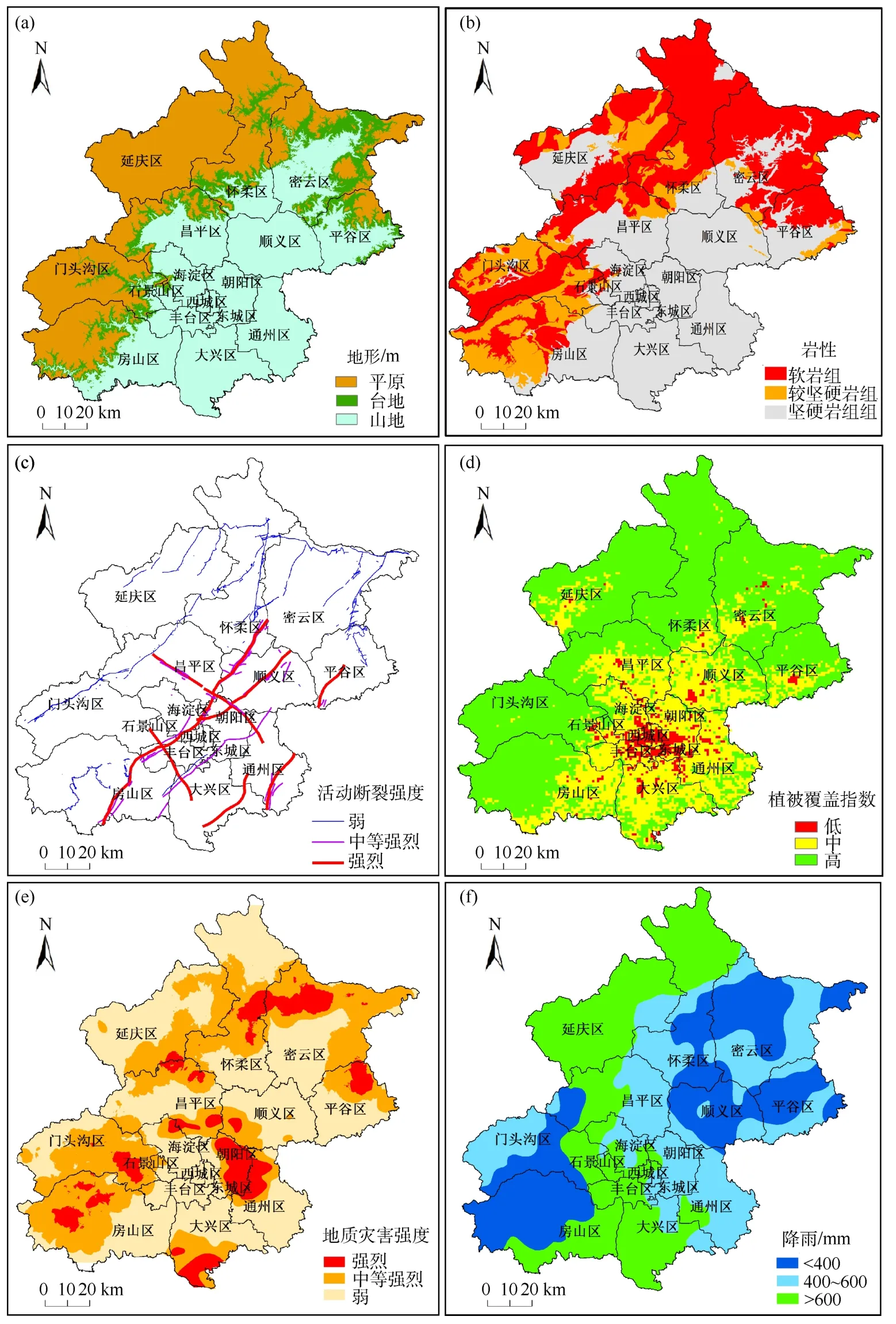

2.3.1 地質災害危險性評價指標

(1)地形地貌.地形地貌是地質災害發育中物質儲備、運移、堆積的區域,也是災害破壞的直接對象[22].地形條件是崩塌、滑坡和泥石流等突發地質災害形成的重要條件之一.崩塌等地質災害隨海拔高度的增加,其易發程度也隨之增大.本文選取相對高程作為評價因子,結合實際情況,劃分平原(<200 m)、臺地(200~400 m)、山地(>400 m)3個級別,見圖2(a).

(2)地層巖性.北京地層屬于華北地層,巖石類型齊全,有石英巖、白云巖、灰巖、頁巖、片麻巖和火山巖等,主要出露在北部燕山山地和西部太行山地,平原區和延慶盆地分布著第四紀松散沉積物[23-24].按照巖性軟硬程度分為軟巖組、較堅硬巖組和堅硬巖組3個級別,見圖2(b).軟巖組為泥質膠結、質地疏松和礦物成分硬度小的沉積巖,侵入巖中的中性巖、酸性巖和基性巖;較堅硬巖組為質地較緊密和礦物成分硬度一般的沉積巖,侵入巖中的堿性巖和偏堿性巖;堅硬巖組為硅、鐵質膠結、質地致密和礦物成分硬度大的沉積巖.

(3)地質構造.北京地區受黃莊—高麗營斷裂、南苑—通縣斷裂和夏墊—馬坊斷裂等構造活動控制,形成了“兩凸兩凹”的構造格局.地質構造通過斷裂帶等歷史地質活動直接或間接影響地質災害的發生.參照北京地區地質圖[13],將活動斷裂劃分主斷裂、次級斷裂和不明顯隱伏斷裂,并分為強烈、中等強烈和弱3個級別,見圖2(c).

(4)植被覆蓋指數.近年來,隨著生態環境持續改善,北京地區森林覆蓋率已達44%,全市林木綠化率達到62%[25].植被對土體有一定的固持作用,對防止崩滑流等地質災害一定緩解作用.根據2018年北京植被覆蓋指數結果,劃分低(<0.4)、中(0.4~0.7)、高(>0.7)3個級別,見圖 2(d).

(5)地質災害強度.根據地質災害現狀分布情況,利用ArcGIS空間分析—密度分析—點密度分析功能獲得地質災害點強度,并劃分強、中等、弱3個級別,見圖 2(e).

(6)氣候降雨.降雨和地質災害的相關性很強,降雨是誘發地質災害的最重要因素之一.參照本市氣象局2018年平均降雨量等值線數據以及降雨對地質災害的影響程度,將其劃分<400、400~600、>600 mm 3個級別,見圖 2(f).

圖2 地質災害危險性指標分級

2.3.2 地質災害易損性評價指標

地質災害易損評估是在指定地區和指定時間段內,由于潛在自然災害而可能導致的潛在總損失,其影響因子的選取視當地特有經濟和文化進行具體分析[26-27].

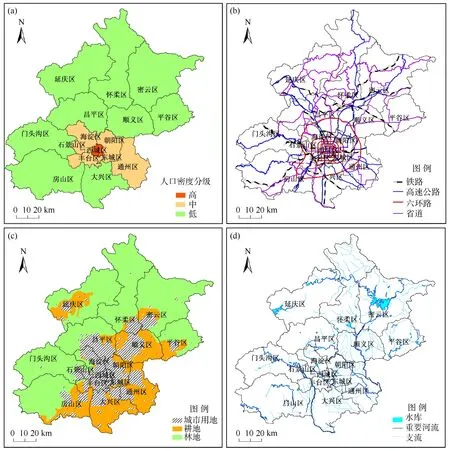

(1)人口密度.人口密度是地質災害易損性的重要評價因子.北京人口眾多,人類經濟活動發展迅速,特別是平原區,人口密度大、人類活動活躍.2019年全市常住人口2 154萬人,城鎮人口1 865萬人,占常住人口的比例為86%[14].該區一旦發生地質災害,居民地越密集,其危害程度也越大.根據人口密度[14]大小將其劃分高(東城、西城)、中(通州、海淀、朝陽、石景山和豐臺)、低(密云、懷柔等9個區)3個級別,見圖3(a).

(2)道路交通.近年來,北京大力加快京津冀交通一體化協同發展,交通發展總體呈都市圈、城市群發展態勢.交通建設的快速發展與城市地質災害相互影響,相互制約.一方面,地質災害隱患制約著交通的擴張建設,反過來,交通建設的迅速發展不斷加劇地質災害作用.特別是山區崩塌地質災害對高速路和主干路影響相對較大,災后損失較嚴重.根據道路重要程度劃分鐵路、高速路和六環路、省道3個級別,見圖3(b).

(3)土地資源.北京地區受地質災害危害嚴重的土地資源主要耕地、林地.2018年北京耕地面積0.21萬km2,占全市面積13%,林地面積0.75萬km2,占全市面積46%[14].耕地分布在平原地區,易受地面沉降、地裂縫等災害影響;林地主要分布山區、淺山區,受崩塌、泥石流和滑坡等災害影響較大.參照土地利用重要程度,劃分城市用地、農用地和林地 3個級別,見圖3(c).

圖3 地質災害易損性指標分級

(4)水資源.北京的水資源由入境地表水、境內地表水和地下水組成.平原區地面沉降和地下水嚴重超采有直接影響關系.山區泥石流等地質災害對水庫、河流水系影響相對較小.依據水資源影響程度劃分水庫及公園、重要河流、支流3個級別,見圖 3(d).

3 結果與分析

3.1 評價指標綜合分析

以評價指標為基礎,依托ArcGIS平臺生成地質災害危險性和易損性指標因子分級圖,將2014年山區地質災害隱患點分別與各指標因子疊加分析,計算結果顯示:地形地貌中平原、臺地、山地對應地質災害隱患點分別為208、1 724和2 282個;地層巖性軟巖組、較堅硬巖組、堅硬巖組對應地質災害隱患點分別為3 668、762和184個;地質構造強烈、中等強烈、弱對應地質災害隱患點分別為0、0和404個;植被覆蓋指數高、中、低對應地質災害隱患點分別為4 349、263和2個;地質災害強度強、中等、弱對應地質災害隱患點分別為1 147、2 755和712個;降雨<400、400~600、>600 mm對應地質災害隱患點分別為1 096、1 187和2 331個;人口密度高、中、低對應地質災害隱患點分別為0、82和4 532個;道路交通鐵路、高速路和六環路、省道對應地質災害隱患點分別為466、2 293和938個;土地資源城市用地、農用地和林地對應地質災害隱患點分別為116、66和4 432個;水資源水庫及公園、重要河流、支流對應地質災害隱患點分別為18、294和11個.災害主要集中于山區、地層巖性軟巖組、植被覆蓋指數高、地質災害強度強、降雨>600 mm、人口密度小(遠郊區)、高速路和六環路、林地、重要河流的分級評價因子內.

3.2 地質災害危險性分區

通過層次分析法確定地質災害危險性評價指標權重,地形地貌、地層巖性、地質構造、植被覆蓋指數、地質災害強度和氣候降雨的權重分別為:0.27、0.13、0.11、0.09、0.18和 0.22.在 ArcGIS平臺將地質災害危險性指標分級結合各自權重系數相疊加,計算得出地質災害危險性分區,劃分地質災害低危險區(<0.7)、中危險區(0.7~1.4)和高危險區(>1.4)3個等級,圖4所示,分析得出以下結果:

圖4 地質災害危險性分區

(1)地質災害低危險區:面積約為0.80萬km2,占全市總面積的49%.區內地質災害密集度較低,主要分布在平原及淺山地帶.

(2)地質災害中危險區:面積約為0.47萬km2,占全市總面積的29%.區內地質災害較發育,山區多以崩塌、滑坡和泥石流災害為主,主要分布在懷柔、密云區北部,平谷區東北部,門頭溝區中部和房山區西部地區.平原區仍以地面沉降為主,分布在昌平、朝陽、順義、大興區等地,朝陽、順義區有少量地裂縫存在.

(3)地質災害高危險區:面積約為0.37萬km2,占全市總面積的22%.區內地質災害密集,山區災害以泥石流、崩塌和地表塌陷為主,分布在房山區西北、門頭溝區南部、懷柔區中部、密云區西北和平谷區東北.平原區災害主要是地面沉降分布在朝陽、大興區等地.

3.3 地質災害易損性評估

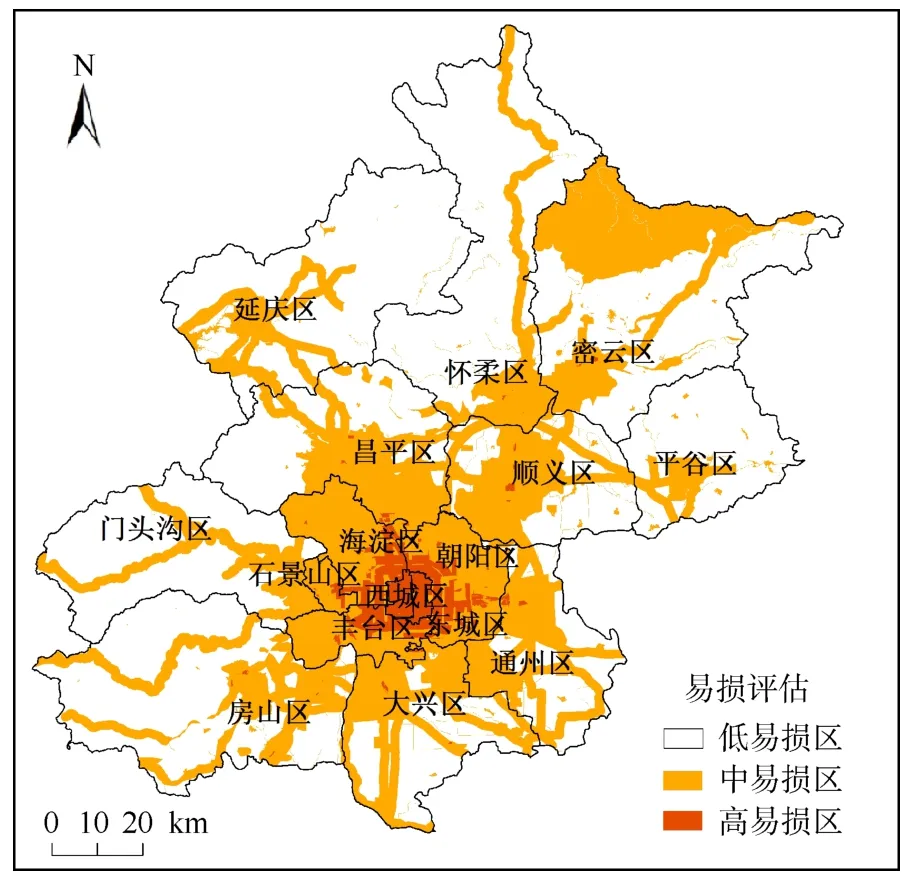

地質災害易損性指標權重同樣通過層次分析法確定,即人口密度、道路交通、土地資源和水資源分別為0.41、0.28、0.18和0.13.再將地質災害易損性指標分級(圖3)結合各自權重系數相疊加,計算得出地質災害易損性評估,劃分地質災害低易損區(<0.25)、中易損區(0.25~0.75)和高易損區(>0.75)3個等級,如圖5所示.結果表明,地質災害高易損區主要發生在人口密集、基礎設施完備、土地資源充分利用的城區,而人口密度小、交通不便利的郊區,地質災害易損性非常低.

圖5 地質災害易損性評估

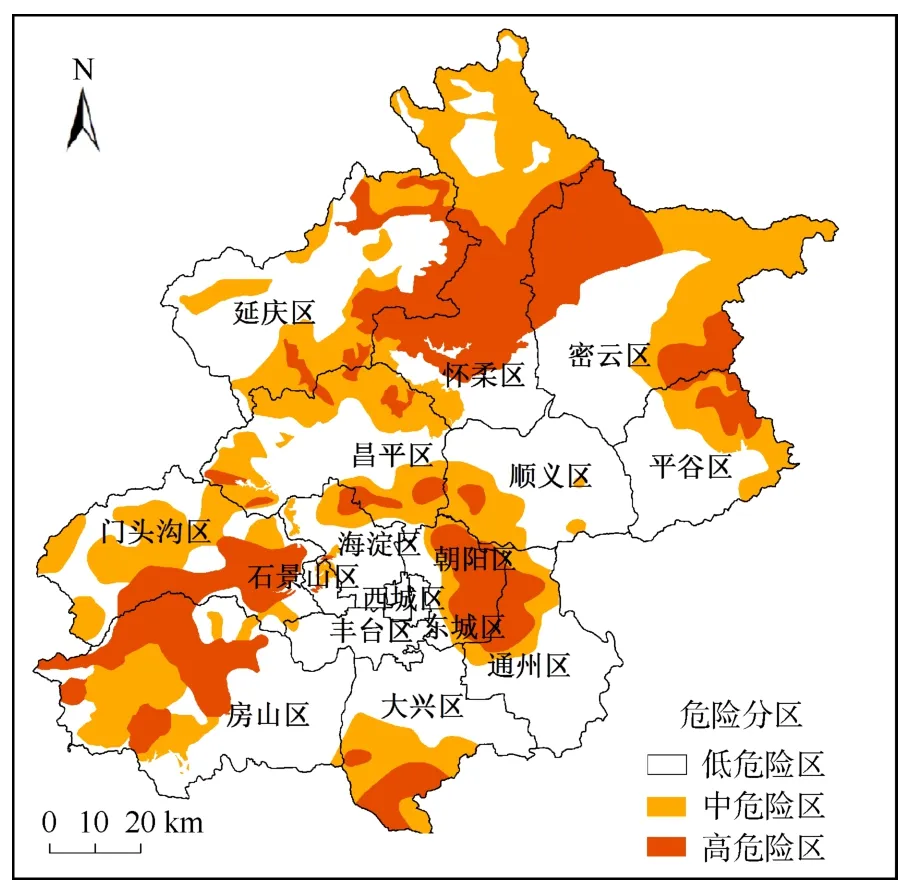

3.4 地質災害風險性評價

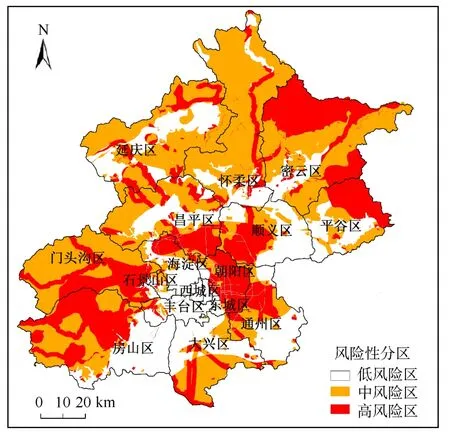

通過層次分析法確定地質災害危險性和易損性權重系數分別為0.72、0.28,按權重系數對地質災害危險區劃和地質災害易損評估進行空間疊加分析,得到北京地區地質災害風險性分區(圖6),結果分為3個等級.

圖6 地質災害風險性分區

(1)低風險區:占全市總面積的38%,集中分布在城區及人口稀疏、建筑用地少的平原地帶.

(2)中風險區:面積約為0.54萬km2,占全市總面積的33%,多集中在北京山區,主要原因是山區地質災害較為發育,平原區昌平—朝陽—通州一帶及大興區部分地區也處于中風險區,究其原因主要與地面沉降、人口密度較密集有關.

(3)高風險區:面積約為0.48萬km2,占全市總面積的29%.山區高風險區山高坡陡,汛期雨量大且降雨集中,地質災害發育,多為泥石流、崩塌等災害,人類活動較為頻繁,主要分布在密云、平谷區的東北部,門頭溝區南部和房山區中部以及重要高速路段.平原區集中在通州、朝陽、順義、昌平區等地,人類活動頻繁,多以地面沉降和部分地區地裂縫災害顯著.高風險區所產生的地質災害將造成較大的人員傷亡和財產損失.

4 結 論

本文在充分收集北京地區地質災害調查及區劃資料的基礎上,深入分析該區地質災害成因的主要人類活動和社會經濟要素,綜合分析評價指標,基于GIS空間分析技術,采用定性、定量相結合的方法,構建層次結構模型,最終劃分地質災害風險程度評價等級,得出以下結論:

(1)北京地質災害高風險區主要分布在門頭溝、房山、昌平、順義區的中部,通州、密云區北部,平谷區東部以及重要主干道等地,地質災害以崩塌、泥石流、地表塌陷和地面沉降為主;中風險區主要集中北京西部和北部山區以及平原區的大興區南部,崩塌、滑坡、泥石流及地面沉降地質災害均有分布.

(2)崩塌、泥石流和地面沉降地質災害對北京地區影響較大,亟需建立覆蓋全市域的群測群防體系.一方面全市域逐步開展分尺度、分災種、分區域的地質災害風險預警工作,構建分類分級的北京地質災害風險監測體系;另一方面在高風險地區如房山史家營、懷柔琉璃廟、密云黃松峪—馮家峪、順義天竺、朝陽—通州一帶等地區及重要交通路段周邊開展地質災害風險區劃大比例尺詳查工作,查清災害隱患、分析成因機制,進行區域風險評價,判斷其發展趨勢.

(3)地質災害危險性評價和地質災害易損評估作為地質災害風險評價的基礎和支撐,要充分考慮受災體指標的選取,地域不同,評價指標、評價方法以及權重確定也有所不同,存在一定的主觀性.此外地質災害易損性評估需要綜合考慮區域內易受地質災害影響的社會經濟指標,評價過程有一定難度,評價方法亟需進一步研究和探討.