國家出版基金“三農”類項目學科分布及選題規劃探析

[摘要]作為以“體現國家意志,傳承優秀文化,推動繁榮發展,增強文化軟實力”為宗旨的第三個國家級重大常設文化基金,國家出版基金對涉農學科項目給予了大力支持。文章以國家出版基金2009—2019年資助的涉農學科項目數據為基礎,按照國家學科分類標準對項目所屬學科分布進行梳理和分析,探討相關學術著作的選題來源與發展趨勢,以期對科研院所和出版單位在新農科研究成果的物化出版、助力新農科建設方面有所啟示。

[關鍵詞]國家出版基金;學科分布;涉農學科;新農科;新工科;選題方向

鄉村振興戰略的總要求是“產業興旺、生態宜居、鄉風文明、治理有效、生活富裕”,反映了我國農業從初級食物供給的單一功能拓展到生產、生態、文化、社會和生活等多功能。隨著新農科建設的啟動,農工、農理、農醫、農文學科交叉研究日趨廣泛,涉農學科的邊界也在不斷延伸。自然科學、社會科學、工程技術、醫藥科學等領域的前沿理論與技術將在改造傳統農科、建設新農科,從而更好地服務生態文明建設和鄉村振興戰略中發揮重要作用。

本文以國家出版基金規劃管理辦公室公布的2009—2019年度常規資助(不含主題出版后期資助)項目為基礎,篩選其中的涉農學科項目,并對項目所屬學科分布進行梳理和分析,探討相關學術著作的選題來源與發展趨勢[1],以期對科研院所和出版單位在新農科研究成果的物化出版、助力新農科建設方面有所啟示。

一、涉農學科概念

有關涉農學科的定義,學界至今尚未形成一個明確的界定。筆者借鑒楊銘[2]對涉農專業概念的理解,認為涉農學科是與農業具有較強關聯性,但在現有《中華人民共和國國家標準 學科分類與代碼GB/T 13745—2009》的學科分類方法中不屬于農業科學的學科。

我國現行的學科分類統計方法有四種,本文參照的是《中華人民共和國國家標準 學科分類和代碼GB/T 13745—2009》[3]。該學科分類體系基本能夠反映當代科學發展的科研成果,學科覆蓋面大,類目結構相對簡潔,便于分類統計和分析。

二、涉農學科項目所屬學科分布情況與特征分析

(一)項目所屬學科分布情況

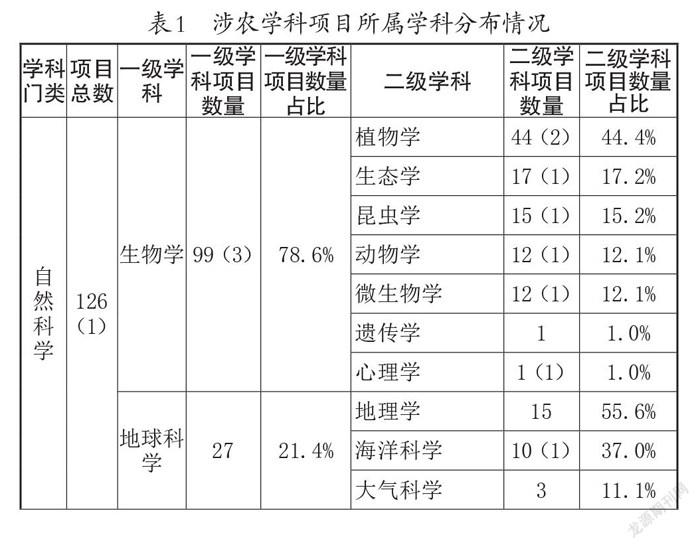

表1所示即涉農學科項目所屬學科分布情況(因篇幅所限,本文只列出涉農學科項目所屬至二級學科的分布)。受限于對新興學科的了解程度,筆者在分析項目學科分布時盡可能對照現有學科進行分類(不排除遺漏的可能)。

(二)所屬學科分布特征分析

1.項目所屬學科領域全覆蓋

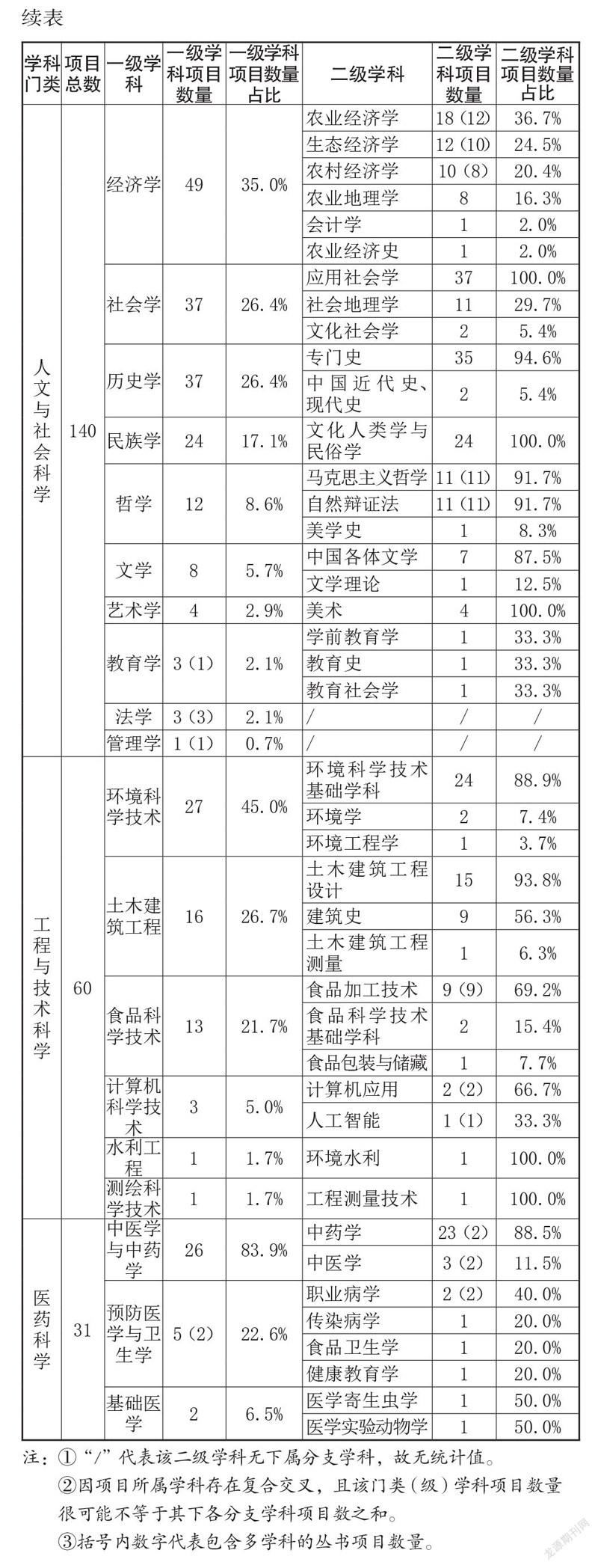

“三農”領域的重大實際問題都具有綜合性,不是某一門學科所能解決的[2,4]。由表1可見,除農業科學,“三農”類項目所屬學科覆蓋了其他4個門類,涉及21個一級學科、52個二級學科以及54個三級學科,共計127個學科,體現了涉農學科項目所屬學科分布的多元化特征。

2.人文與社會科學領域表現亮眼,注重歷史傳承

人文與社會科學類項目覆蓋的學科數量和項目總數僅次于傳統農業科學類項目[1],共涉及10個一級學科、21個二級學科、18個三級學科,主要分布在社會學、歷史學、經濟學等。該領域立項的跨學科研究項目較多,主要有以下幾類(下文所提及的未在表1中列出的學科名稱為三級學科)。

一是歷史學、農村社會學、民俗學以及工程與技術科學領域的建筑史、城鄉規劃方法與理論等跨領域、多學科交叉的農業文化遺產、傳統村落保護項目。例如“中國傳統村落保護與發展系列叢書”(8卷)等。

二是科技史、文化史等歷史學與其他領域學科交叉的學科發展史學研究類項目。由表1可見,此類項目數量也占有相當比例。考慮到農業史和建筑史分別是歷史學與農學和土木建筑工程學的交叉學科,筆者將其放入歷史學進行整體分析,代表性項目有《中國農業通史(圖文版)》等,其體現國家出版基金對學科內涵建設和歷史傳承的重視。

三是哲學下的馬克思主義哲學與自然辯證法、經濟學下的生態經濟學和農業經濟學與林學交叉,以鄉村振興和生態文明建設為主題的多學科叢書類項目,例如“循環經濟與生態文明叢書”等。

四是滿足讀者精神文化需求的文學類項目和助推法治鄉村建設的法學類項目。盡管該類項目數量較少,卻是“三農”領域不可或缺的部分。近3年文學類作品均有立項,如2018年的《最后的鄉土(上下冊)》;而僅有的兩個法學類項目均為科普型,分別是音像制品類的“法制三農”(系列廣播講座)和畫冊類的“法制進嘎查村系列連環畫叢書”,這在側面說明農業法學有關研究有待加強。

3.自然科學領域關系密切,立項多為生物學單學科項目

作為與傳統農科交叉融合更為深入也是關系密切的學科門類,自然科學主要涉及生物學和地球科學2個一級學科、10個二級學科、20個三級學科,尤其是生物學一級學科,其立項數量僅次于傳統農科項目。這是由于農業科學與生物學科擁有共同的研究對象—動植物、生態和氣候,二者學科交叉也最為密切。但是生物技術與農業科學交叉融合的新興學科項目缺乏,多為植物學、動物學、昆蟲學、微生物學等生物學單學科項目,如《中國生物物種名錄》《中國昆蟲地理》以及各地方動物志和植物志等。

4.工程與技術科學領域:食品科學研究項目有待挖掘

該領域立項項目所屬學科覆蓋了6個一級學科、13個二級學科、10個三級學科,其中主要涉及環境科學技術、食品科學技術以及土木建筑工程3個一級學科。特別是食品科學技術,在目前國際主流的ESI研究領域劃分中,食品科學類被列入農業科學領域,而中國農科院農業信息研究所科技情報分析與評估團隊也將食品科學技術下的食品加工與技術和農藝學下的農產品貯藏與加工合并為其中一類,可見食品科學與農業科學作為農業產業鏈上的兩個重要學科領域之間的密切關系。然而食品科學類的立項數量和學科覆蓋都偏少,主要是與歷史學下的科技史和文化史以及哲學下的美學史交叉的項目,如《中國食品科技史》、《中國飲食文化史》(十卷本)、《中國飲食美學史》。土木建筑工程項目數量超過食品科學類的項目數量,這主要得益于前文提到的傳統村落保護項目不僅融合了建筑史和城鄉規劃方法與理論三級學科,還包括土木建筑工程設計學科項目,如“日光溫室設計建造研究與利用叢書”。環境科學項目則主要是生態環境保護類項目,如“村鎮環境綜合整治與生態修復叢書”等。4EEAB32E-62E7-47D0-8526-A44C2EC82CBC

5.醫藥科學領域:中藥學項目表現搶眼,食品衛生學相關項目欠缺

醫藥科學領域項目涉及中醫學與中藥學、預防醫學與衛生學和基礎醫學3個一級學科、8個二級學科、6個三級學科。其中,歸屬于醫學昆蟲學科的法醫蠅類學屬于生物學和醫藥學科門類的交叉。另外,具有代表性的項目,如涉及臨床醫學下的保健醫學科,預防醫學與衛生學下的健康教育學、流行病和職業病學科,中藥學項目“十四個集中連片特困區中藥材精準扶貧技術叢書”。預防醫學與衛生學下的食品衛生學等食品安全方面的項目數量偏少,歷年來只有一個立項項目,為2013年的《當代食物安全》。

6.新興交叉學科項目缺乏

2010年,教育部印發的《授予博士、碩士學位和培養研究生的二級學科自主設置實施細則》指出,“擬設交叉學科應是跨學科門類或多個一級學科的交叉學科,其基礎理論、研究方法已經超出一級學科的范圍,并且由于研究對象的不同,將促進新的理論形成和發展或產生新的研究方法”[5]。而現有的項目所屬學科結構相對單一,從表1可以看出,4個學科門類的其他學科即新興學科處于空白狀態,如人工智能、大數據等新技術與傳統農業交叉的智慧農業等新興學科內容匱乏,目前只有“現代農業高新技術成果叢書”的子項目《現代精細農業理論與實踐》。這從側面反映新興交叉學科的發展尚未成熟,尚未實現傳統農科與人類營養健康、資源集約利用、生態文明建設等領域的有效銜接[6]。

三、對涉農學科項目選題方向的建議

在科技、社會、經濟發展和時代需求的背景下,我國農業科技發展受到外部學科環境的影響與日俱增,農理、農工、農文、農醫交叉融合的新農科概念正在形成,學科的邊界和外延正在進一步拓展。從總體上來看,國家出版基金主要是圍繞生態文明建設和鄉村振興戰略這兩條主線來確定“三農”類選題的資助重點。如果說目前的農業和涉農學科可概括為主要對“自然”的研究的話,那么未來或許就是在此基礎上開展對與自然關系密切的“人”的研究,概括來說是圍繞人的健康發展而開展的新學科研究和建設。因此,作為對傳統農科發展發揮決定作用的涉農學科,其自身以及其交叉研究成果值得出版單位重點關注。

(一)注重挖掘跨領域交叉融合的新農科選題

在新農科建設背景下,與農業學科交叉滲透、關系密切的生命科學、信息科學以及人文與社會科學學科可能成為新的戰略研究重點。筆者預測未來其他學科領域的現代前沿理論、方法和技術推動傳統農業科學改造升級、創新發展的作用會大大加強,農業科學與其他領域的學科之間的交叉面將會更寬,學科結合點和生長點也將會更多[7],新農科研究成果將不斷出現。例如,農業科學與自然科學下的生物學技術;工程與技術科學下的環境科學技術生態農業、綠色農業發展以及計算機科學技術和測繪科學技術等;自然科學領域下的信息科學與系統科學交叉融合的智慧農業、農業人工智能、農機智能裝備;與醫藥科學交叉的健康農業如食品安全與營養健康、人獸共患病研究;與人文與社會科學下的農村社會學、農業經濟學、旅游經濟學和法學交叉的美麗鄉村、法治鄉村、文化鄉村、休閑農業研究;此外還包括與歷史學交叉的學科發展科技史和文化史研究等。因此,出版單位應深入調研新農科建設的進展,關注傳統涉農學科改造和新興交叉學科的布局,積極引導和促進前沿、新興、交叉、空白學科等鄉村振興科技來支撐相關學科科研成果物化,并進行系統研判和超前部署[8],在新農科研究理論和方法的不斷積累和創新過程中有所收獲。

(二)建設跨領域的新農科學科群叢書,打造涉農領域學術品牌

作為國家出版基金的標桿,“大飛機出版工程”是典型的學科群叢書項目。其針對學科領域的不足,采用以引進國外前沿研究著作帶動國內原創成果創作,進而實現追趕甚至超越國外的叢書策劃思路,這使得該項目整體的學術性和系統性都達到很高的水平,最終成為系列化、立體化和國際化的品牌項目,成功地帶動國內該學科領域的發展[9],為農林類專業出版單位提供了寶貴的經驗。叢書框架搭建的成功與否直接決定了出版質量的高低。這就要求出版單位在策劃叢書選題時,要對叢書的規模和體系進行詳細充分的規劃和設計,在對叢書學科體系進行深入分析研判的基礎上,把握好叢書知識體系的完整性、系統性和相關性,避免出現短板或是形成拼湊類叢書選題的情況,為后期在合理周期進行修訂完善,保持叢書延續性和形成學術品牌奠定基礎。另外,農業領域各個學會和跨學科研究平臺等學術團體,凝聚了某個學科領域甚至是具有多學科背景的優秀人才智力資源,對學科發展方向具有深刻而準確的把握。因此,依靠學術團體策劃相關學科叢書無疑是出版單位降低策劃出版成本,保證叢書整體學術水平高質量的一種有效途徑。

[參考文獻]

[1]董夫才,王篤利.國家出版基金“三農”類項目學科分布及選題方向探討[J].傳播與版權,2021(02):19-21,44.

[2]楊銘.農業學科與非農學科交叉滲透及共同發展問題研究:基于南京農業大學案例的院校研究[D].南京:南京農業大學,2008.

[3]中國國家標準化管理委員會.中華人民共和國國家標準學科分類和代碼:GB/T 13745—2009[S].北京:中國標準出版社,2009.

[4]趙曉春.跨學科研究與科研創新能力建設[D].合肥:中國科學技術大學,2007.

[5]教育部辦公廳.教育部辦公廳關于印發《授予博士、碩士學位和培養研究生的二級學科自主設置實施細則》的通知[EB/OL].(2010-12-24)[2022-03-18].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A22/s7065/201012/t20101224_113508.html.

[6]劉竹青.“新農科”:歷史演進、內涵與建設路徑[J].中國農業教育,2018(01):15-21,92.

[7]潘軍,張興杰.農科專業與非農學科專業交叉滲透研究[J].當代教育論壇(宏觀教育研究),2008(09):52-54.

[8]劉濤,熊明民,任天志.淺議農業科技創新體系內部博弈與發展基礎:以中國農業科學院為例[J].農業科技管理,2019(04):13-15,32.

[9]上海市出版協會.經典策劃119[M].上海:華東師范大學出版社,2016.4EEAB32E-62E7-47D0-8526-A44C2EC82CBC