面向新工科的信息安全人才培養研究熱點與分析①

李翠霞, 李英豪, 李學相

鄭州大學 網絡空間安全學院, 鄭州 450002

“新工科”建設方案的提出是我國高等教育史上的一項重大創新, 但同時也對高等教育提出了新的挑戰和要求. 各類高校在進行專業建設規劃和人才培養方案制定時, 應全面分析當前所處的環境, 要樹立創新型、 綜合化、 全周期工程教育“新理念”, 構建新興工科和傳統工科相結合的學科專業“新結構”, 探索實施工程教育人才培養的“新模式”, 打造具有國際競爭力的工程教育“新質量”, 建立完善中國特色工程教育的“新體系”[1-3]. 作為“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃中明確提出的信息安全專業建設也應如此. 網絡安全戰略事關國家安全且已提升相當高度, 其相關產業對于保障物聯網、 云計算、 大數據、 人工智能等戰略性新興產業的信息網絡安全和穩定發展, 具有舉足輕重的作用.

在“新工科”建設和實施“十四五”規劃、 “一帶一路”“中國制造2025”“互聯網+”等一系列重大戰略的多重背景下, 培養高素質的符合新工科要求的信息安全人才隊伍, 也成為我國以新技術、 新業態、 新模式、 新產業為代表的新經濟的一項艱巨任務[1]. 新工科信息安全人才應是能夠滿足未來新興產業和新經濟需要的、 工程實踐能力強、 創新能力強且具備國際競爭力的高素質復合型人才[4].

本文通過科學分析的方法, 對新工科背景下的信息安全專業建設期刊文獻進行統計和收集, 多角度地分析新工科背景下信息安全專業的建設和發展現狀, 并預測今后幾年的發展趨勢, 以期為新形勢下的信息安全專業人才培養提供參考.

1 數據源和研究方法

1.1 數據來源

學科論文發文量的時序變化是衡量某一學科領域發展的重要指標之一[5]. 為保證數據來源的權威性、 代表性、 科學性與完整性, 本文選擇中國知網(CNKI)為來源數據庫進行檢索(所有數據截至2020年9月16日). 由于同時研究“新工科”和“信息安全”主題的文章數量不足10篇, 因此本文對新工科人才培養和信息安全人才培養的文獻分別研究, 之后給出新工科背景下信息安全人才培養創新改革的若干建議.

檢索關鍵詞選擇篇名為“信息安全”并含“人才培養”, 或者篇名為“網絡空間安全”并含“人才培養”, 或者篇名為“信息安全”并含“專業”, 或者篇名為“網絡空間安全”并含“專業”, 或者關鍵詞為“信息安全”并含“人才培養”, 或者關鍵詞為“網絡空間安全”并含“人才培養”, 或者主題為“信息安全”并含“人才培養”, 或者主題為“網絡空間安全”并含“人才培養”. 期刊來源選擇SCI來源期刊、 EI來源期刊、 中文核心和中文社會科學引文索引(簡稱CSSCI), 得到文獻248篇. 當檢索關鍵詞選擇篇名為“新工科”并含“人才培養”, 或者篇名為“新工科”并含“專業建設”, 或者關鍵詞為“新工科”并含“人才培養”, 或者關鍵詞為“新工科”并含“專業建設”, 或者主題為“新工科”并含“人才培養”, 或者主題為“新工科”并含“專業建設”, 得到文獻432篇.

1.2 研究方法

目前已有諸多成熟的軟件可用于文獻研究, 其中包括SATI和CiteSpace. 本文使用SATI實現題錄格式轉換、 字段信息提取、 詞頻統計、 知識矩陣構造等功能, 使用CiteSpace制作科學知識圖譜, 并據此探索熱門話題和未來發展方向.

2 結果與討論

2.1 期刊分布

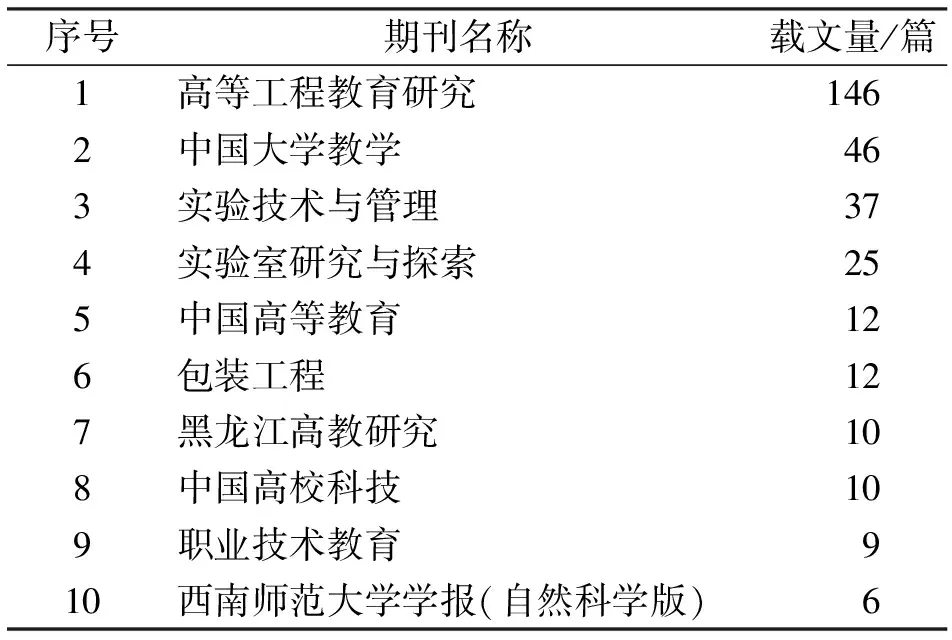

根據SATI軟件的統計, 所有期刊中載文量排名前10的期刊統計如表1和表2所示. 新工科載文量最多的期刊是《高等工程教育研究》, 共146篇; 其次為《中國大學教學》, 共46篇. 排名較高的期刊與教育研究的相關度較高, 由此可見, 對新工科建設的高質量研究成果定位準確, 值得其他研究者學習和借鑒. 整體來看, 對新工科建設的關注度和重視度仍然有待提高, 且教育理論研究質量有待加強. 信息安全相關載文量最多的期刊是《情報雜志》. 這些期刊的名稱與信息安全人才培養的相關程度并不高, 進一步閱讀文獻后發現, 這些期刊里的文件是在介紹信息安全體系的同時提到了信息安全人才的培養. 由此可見, 信息安全專業人才的培養問題研究深度有待加強, 關注度也和當前國家網絡空間安全戰略不相吻合, 亟需更多的研究者關注該領域, 提高理論研究的水平.

表1 新工科建設載文量統計表

表2 信息安全專業建設載文量統計表

2.2 作者分布

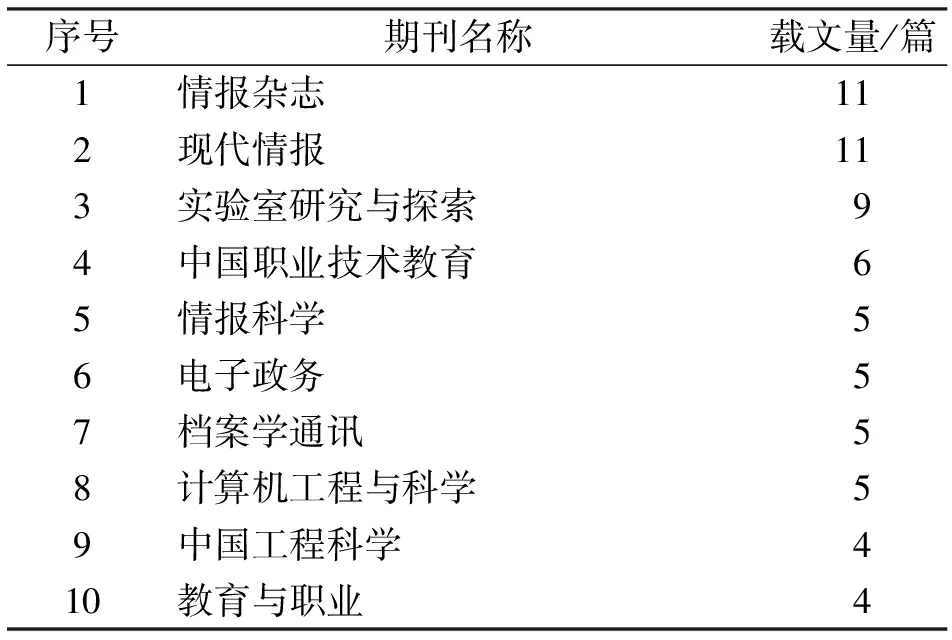

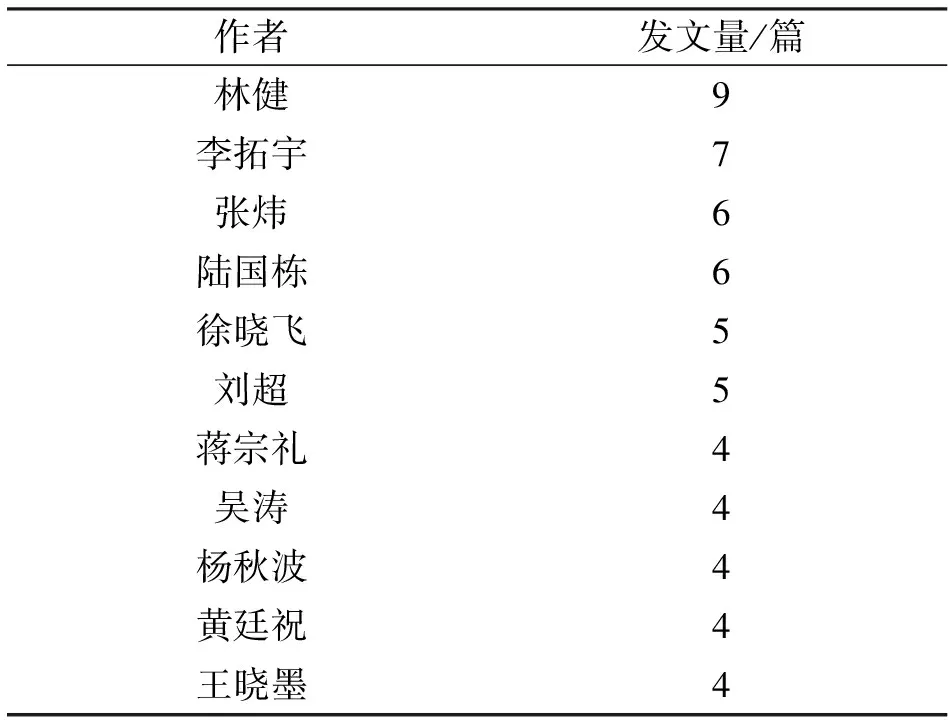

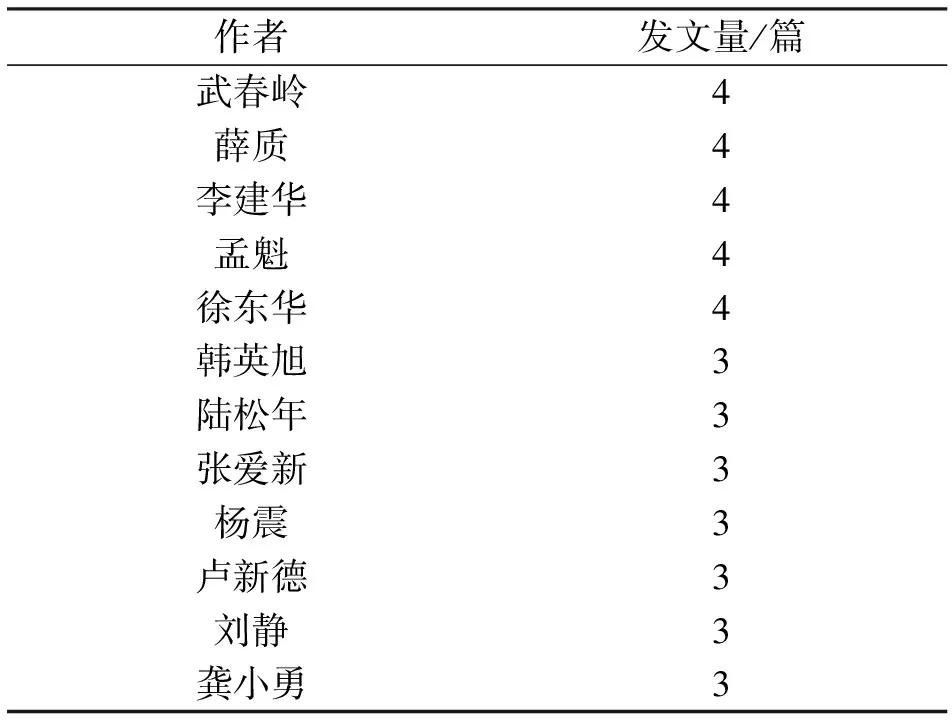

為更加準確地把握新工科背景下信息安全專業建設的研究重點和熱點, 對文獻的作者及發文量分布進行分析. 運用SATI軟件統計以第一作者名義發文且發文量在3篇以上的作者信息分別如表3和表4所示.

陳寶生部長指出, “新工科”已成為高教領域的熱詞, 應把教材建設、 教師素質、 體系融合、 基地建設這些問題解決好, 打造好卓越工程師的搖籃. 吳巖司長指出“新工科”既包括新的工科專業, 又包括工科的新要求[1]. 吳愛華等認為新工科建設對高校辦學理念、 學科專業結構、 人才培養機制、 組織模式等方面的綜合改革提出了迫切要求[2]. 林健等認為, 新工科建設要堅持“扎根中國” , 要“研行合一”. 新工科建設主要包括新工科平臺的構建、 新工科人才培養模式、 新工科人才創新創業教育、 新工科專業產學研合作教育和新工科教育教學質量評價等幾方面[6-12]. 陸國棟等認為“新工科”不僅僅是創設新專業, 其基本路徑是必須關注教師和學生兩個主體、 著力培養工程創新和適應變化兩個能力、 做好專業認證與認定兩個保證、 融通線上和線下兩個空間、 協調校內和校外兩個平臺. 打造工程教育的“貫通體”“交叉體”和“共同體”[13-14]. 蔣宗禮等認為建設新工科應更新人才培養基本觀念、 強調工科本科教育的定位應該是解決“復雜工程問題”, 人才培養的基本要求指“畢業要求”, 該要求要支持培養目標達成, 要清晰、 具體、 可衡量, 要體現能力要求, 要面向全工程周期[15].

表3 新工科建設文獻作者發文量

表4 信息安全專業建設文獻作者發文量

從文獻調研來看, 新工科建設的研究受到教育部相關管理部門和國內專家的廣泛關注, 其發展目標明晰, 較信息安全專業的人才培養理論研究深入.

武春嶺團隊對信息安全專業建設進行了持續關注與研究, 探索出了一條行之有效的信息安全技術專業工學交替人才培養模式, 并提出信息安全技術專業“雙平臺、 雙核心、 雙情境”三雙人才培養模式[16-22].

通過對信息安全作者及其發文量的調研, 可得到以下結論: 第一, 信息安全專業建設的研究成果主要集中在人才培養模式、 教材建設、 工程實踐能力培養和校企合作機制等方面; 第二, 高職類信息安全專業的研究較多, 普通本科類信息安全專業的研究較少. 隨著國家網絡空間安全戰略的逐步實施, 開設該專業的高校數目會增加, 理應有更多的研究者進行信息安全專業建設的研究和探討.

2.3 關鍵詞分布

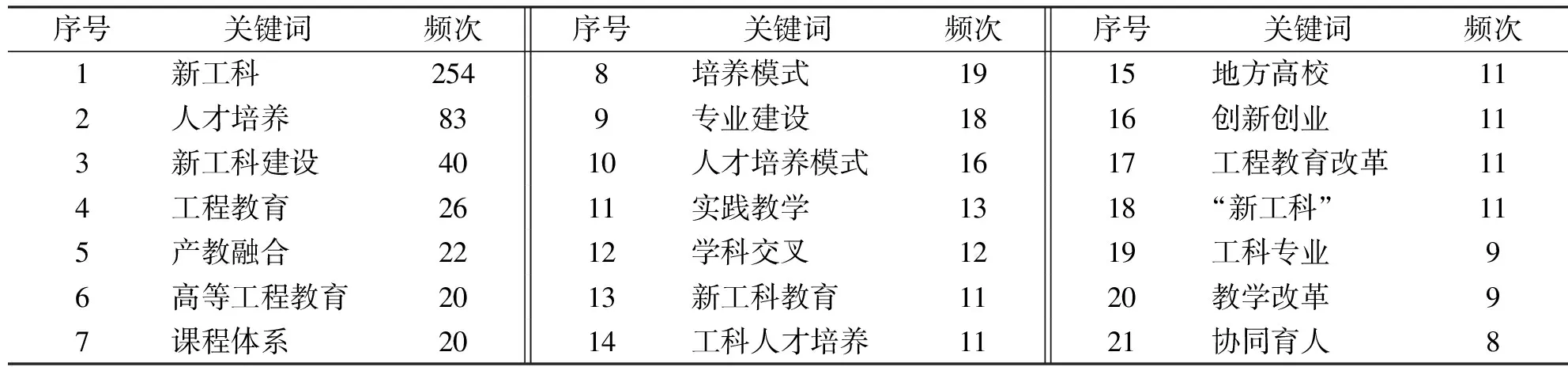

2.3.1 高頻關鍵詞統計

經統計可知, 選取的432篇新工科建設有關的文獻中共出現關鍵詞989個, 選取的 248篇信息安全相關期刊文獻中共出現關鍵詞721個, 根據由Donohue提出的高低頻詞分界公式:

(1)

其中l1為出現頻次為1的關鍵詞數量, 可計算得到新工科相關的高低頻詞分界為40.73, 因此詞頻排序前41位的為高頻詞. 信息安全相關的高低頻詞分界為35.95, 因此詞頻排序前36位的為高頻詞. 選出的前21個高頻關鍵詞如表5和表6所示.

表5 新工科主題相關的部分高頻關鍵詞

表6 信息安全主題相關的部分高頻關鍵詞

通過高頻關鍵詞詞頻能夠初步了解新工科研究的熱點是“產教融合”“課程體系”“實踐教學”和“學科交叉”等. 信息安全的熱點是“網絡安全”“大數據”“對策”“國家安全”“信息安全技術”等.

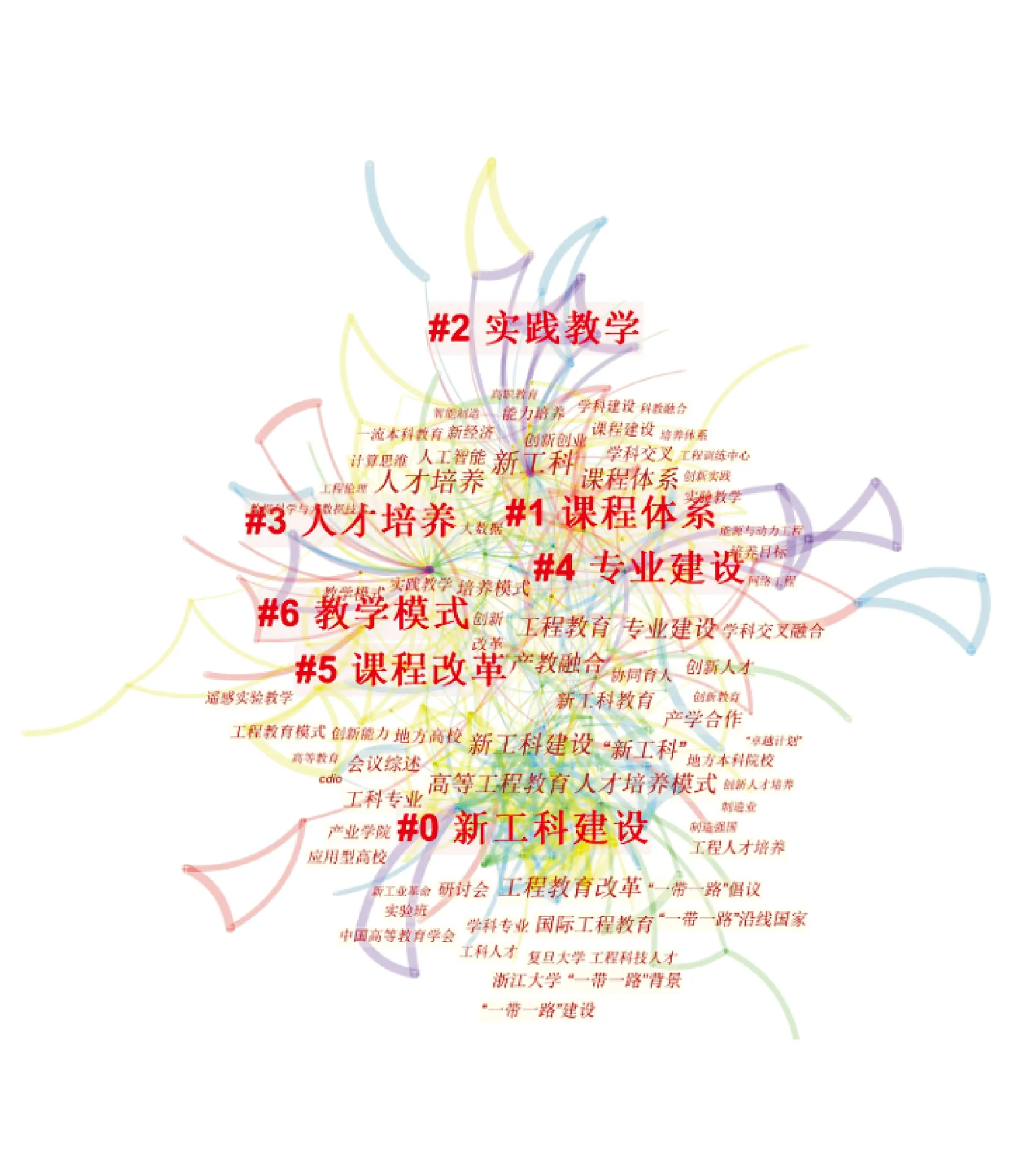

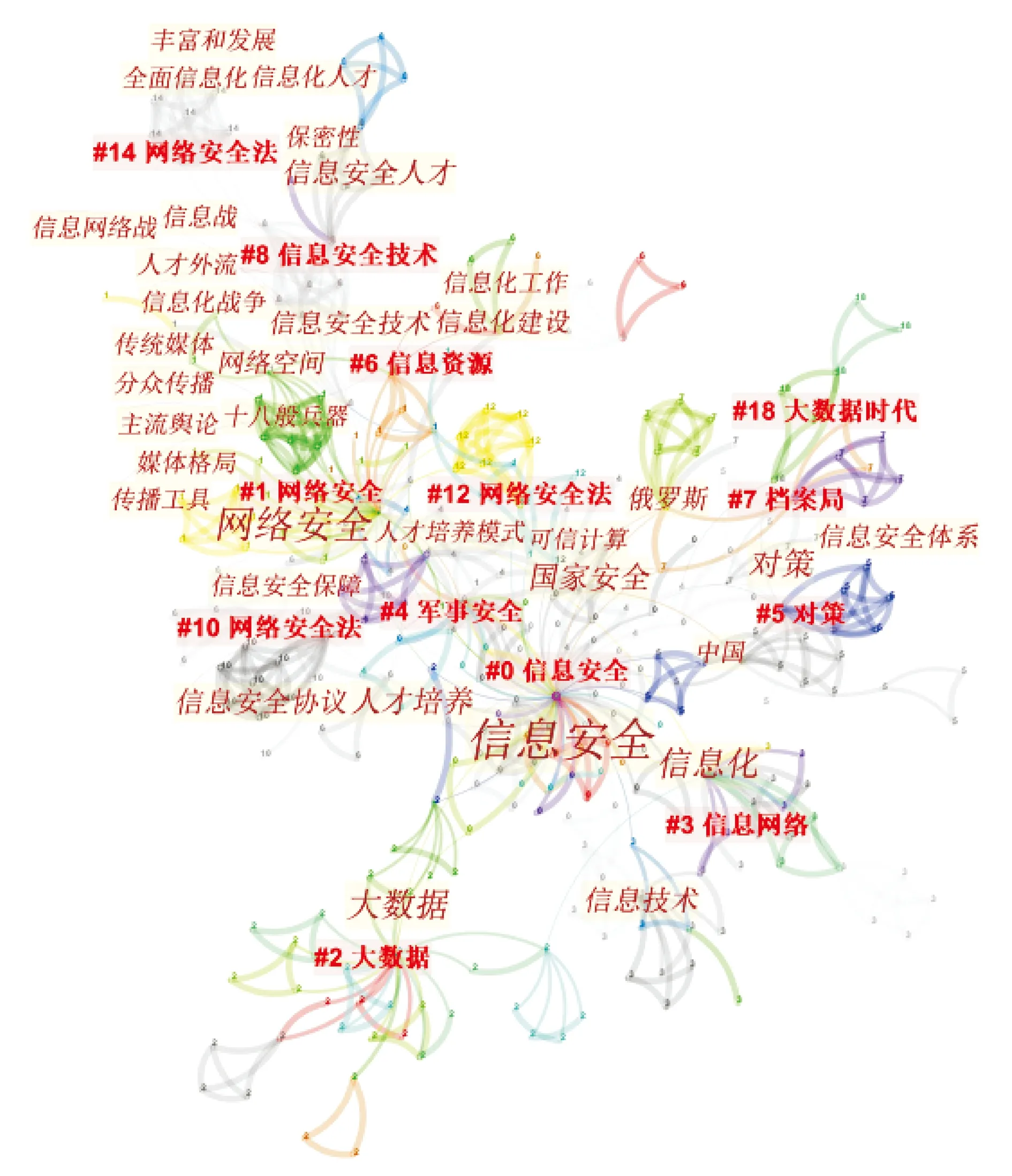

2.3.2 高頻關鍵詞共現分析

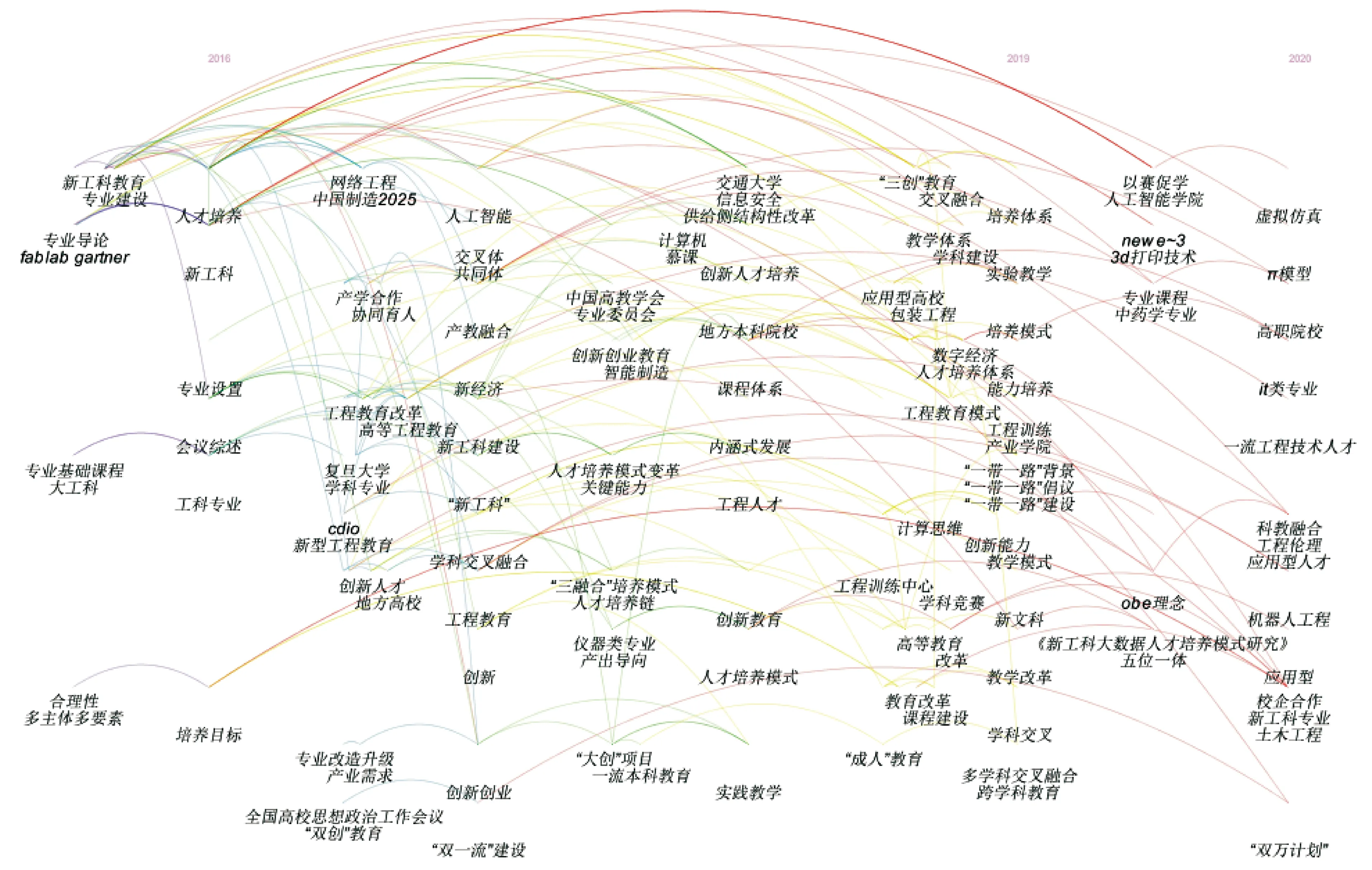

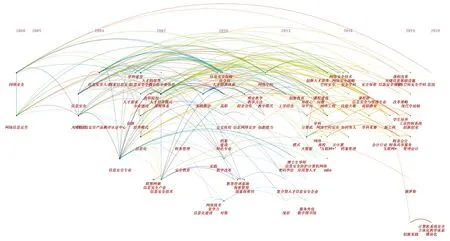

借助于Citespace軟件可獲得關鍵詞的共現網絡. 新工科和信息安全主題相關的共現網絡分別如圖1和圖2所示. 通過進一步研究發現, 新工科主題常與課程體系、 實踐教學、 教學模式、 人才培養、 課程改革等結合研究. 這說明文獻中對于新工科的建設涵蓋了人才培養過程中的理論和實踐兩個環節, 需要進行課程體系改革創新, 其內涵包括理論知識教學改革和實踐教學改革兩個維度. 信息安全主題則與網絡安全、 大數據、 信息安全技術、 國家安全等結合研究. 這說明文獻中對于信息安全人才培養的內容偏重于核心技術的討論, 也反映出隨著大數據等新的研究領域的出現, 信息安全的研究也隨之不斷更新.

圖1 新工科高頻關鍵詞共現網絡

圖2 信息安全高頻關鍵詞共現網絡

2.3.3 關鍵詞演化圖

演化視圖是從時間維度上來反映知識演進的視圖, 可以直觀看到研究文獻隨時間變化不斷更新和相互影響的關系[23]. 通過觀察主題演化視圖, 可以發現該研究領域的發展變化和最新發展趨勢. 運用CiteSpace軟件, 分析2017到2020年9月, 新工科人才培養有關的核心期刊文獻知識演進, 得到的我國新工科人才培養主題演化視圖如圖3所示, 信息安全專業建設主題的演化視圖如圖4所示.

圖3 新工科主題演化視圖

圖4 信息安全主題演化視圖

從新工科主題演化視圖(圖3)可以看出, 關鍵詞頻次和中心度較高的是課程體系、 人才培養、 工程教育、 產教融合、 創新創業等, 研究者著重從以下三點對新工科進行了研究:

第一, 教學改革. 圖3中看出新工科與教學改革之間的關系較為緊密, 說明在新工科建設的大環境下, 學者一致認為有必要進行教學改革. 教學改革不僅包括對課程內容進行改革, 對培養的模式也需要進行改革, 使得人才培養與畢業要求相對應, 培養新經濟、 新形勢和新業態下的新型人才.

第二, 創新創業. 隨著我國“雙創”計劃的執行, 新型的工科人才必須能夠適應經濟社會不斷發展的需要, 這就要求他們具有創新意識和敢為人先的精神. 作為培養者, 應著重培養其創新創業能力, 這是新工科環境下對人才的基本要求.

第三, 新興技術專業. 從圖3中可以看出, 部分專業已經在領會新工科建設的精神后, 結合最新的“人工智能”技術身先士卒開始改革. 探索新的工科專業建設或已有工科專業的新要求, 但其中并沒有信息安全專業.

從信息安全主題演化視圖(圖4)可以看出, 關鍵詞頻次和中心度較高的是人才培養模式、 網絡安全、 國家安全、 大數據、 信息安全協議等, 并且在2018年, 出現了新工科、 產業需求、 培養機制等和時代緊密結合的關鍵詞. 從圖4中可以看出, 研究者自2001年以來著重從以下幾點進行研究:

第一, 專業建設和人才培養. 這與信息安全專業的發展歷史相吻合. 專業建設方面需要考慮培養模式、 教學體系、 實踐環節和課程考核.

第二, 學科建設. 信息安全專業起初只是一級學科計算機科學與技術下的一個二級學科. 但是隨著國家安全戰略的提出和信息技術水平的不斷發展, 其所對應的一級學科—網絡空間安全也在眾多學者的努力下成功設立.

第三, 培養方案. 專業和學科的建設都應有相應的培養方案來作為人才培養時的依據和指導, 而且培養方案也應該在專門的教學指導委員會的監督和指導下, 科學而規范地擬定.

4 結論與展望

新工科建設已經推行一段時間, 信息安全專業也有近20年的建設歷史. 通過對兩個主題相關文獻的科學分析及知識圖譜實現, 可以初步得到以下結論:

第一, 從文獻數量來看. 兩個主題的研究都呈逐年上升趨勢, 尤其是2018年以來, 趨勢尤為顯著. 但高質量的文獻數量依然有限, 另外通過對作者單位的分析可以看出, 綜合實力較強的高校或研究機構雖然發文量少, 但質量普遍較高. 通過對信息安全的文獻分析發現, 能夠持續關注該領域的院校, 研究成果水平較高.

第二, 從論文期刊分布來看, 新工科主題相關的文獻主要分布在《高等工程教育研究》《計算機教育》《中國大學教學》等教育類期刊, 但信息安全相關的核心文獻分布在《情報雜志》《實驗室研究與探索》《現代情報》《電子政務》《中國職業技術教育》等期刊, 其中部分期刊與教育吻合度不高, 說明信息安全專業人才培養方面的研究質量有待提高.

第三, 從作者及作者單位分布來看, 新工科核心期刊發文量較多的作者是新工科建設的倡導者或研究先驅, 其他作者的數量較少, 反映了該研究領域的研究者仍然缺乏. 信息安全專業核心發文量整體較少, 研究者也極為缺乏.

第四, 從關鍵詞分析來看, 新工科建設要求進行教學改革, 突出創新創業能力的培養, 應該從課程體系、 培養模式、 實踐體系方面進行創新. 因此要對新工科環境下的信息安全專業進行研究, 應借鑒對新工科研究熱點的分析.

綜上分析, 由于新工科和信息安全結合的文獻極度匱乏, 所以兩者結合的研究意義重大. 但在研究新工科環境下的信息安全專業建設時, 如果能夠參考以上對新工科及信息安全兩個主題相關的文獻的分析結論, 可有助于全面掌握研究現狀, 找準研究方向. 新工科環境下的信息安全專業建設, 應考慮從以下幾個方面進行:

第一, 持續關注某一研究領域. 學術研究是一項需要不斷積累和持續跟進的工作, 如果能夠建起一支穩定的學術研究隊伍, 即使起點較低也可能獲得較好的研究成果.

第二, 雖然在研究信息安全人才培養的文獻中, 新工科的理念有所體現, 但僅是萌芽階段, 更為深入的路線方針和形勢分析并不明晰.

第三, 信息安全專業的改革應在充分領會新工科精神的前提下進行. 網絡信息安全已提到國家戰略高度, 此類人才極度缺乏, 很多高校紛紛開設相關專業. 但不能用老眼光和舊思想來開辦該專業, 更不能關起門來進行專業建設. 在當前新工科大力發展的新環境下, 所有的工科專業都應進行改革, 信息安全專業也應如此. 當前形勢下的信息安全專業建設, 應對人才培養目標重新定位, 對人才培養方案重新修訂, 突出創新創業能力的培養、 突出跨界融合的知識獲取, 將能解決復雜工程問題的培養貫穿在人才培養的全過程和多個重要環節, 培養可持續的新型工科人才.